Fecha: septiembre 2025

Jorge Sainz*, Ismael Sanz**

Resumen

La educación es una de las herramientas más poderosas para el desarrollo del capital humano, un concepto que hace referencia a las inversiones en formación y habilidades, y que tiene un impacto directo en la productividad y el bienestar económico de las personas. Bajo esta premisa, la extensión de la escolarización obligatoria en España, de los 16 a los 18 años, se presenta como una estrategia clave para aumentar el capital humano del país, con implicaciones profundas tanto a nivel individual como social. La disminución del abandono educativo temprano es una prioridad política para muchos países de la OCDE y la Unión Europea (UE), ya que se considera esencial para alcanzar objetivos de “crecimiento inteligente” y “crecimiento integrador”. Este cambio responde a la necesidad de elevar los niveles de educación formal en una economía que demanda habilidades cada vez más avanzadas. Un mercado laboral globalizado y en constante transformación requiere trabajadores mejor preparados, no solo en competencias técnicas, sino también en habilidades transversales como la colaboración, el pensamiento crítico y la adaptabilidad.

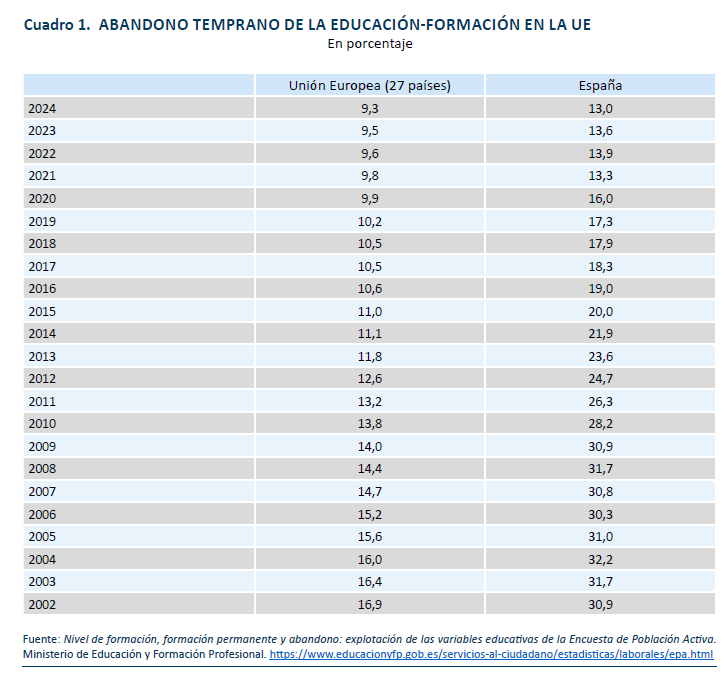

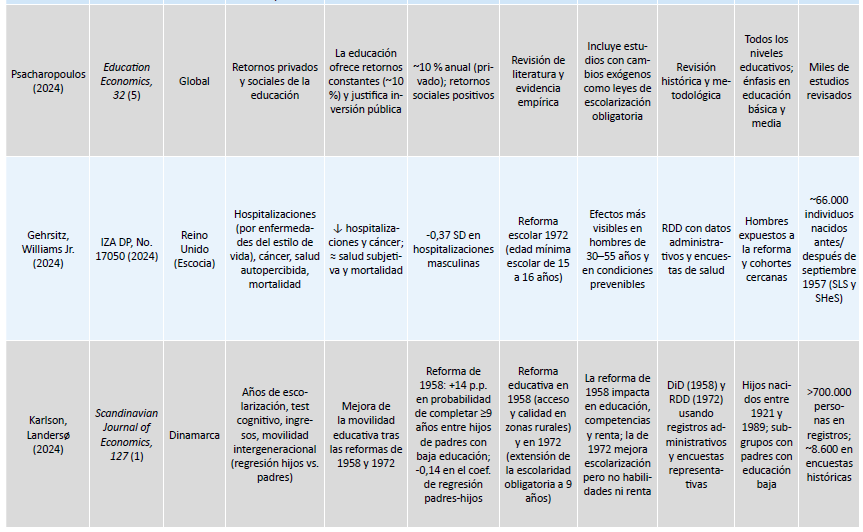

A pesar de que la tasa de abandono educativo temprano en España ha disminuido del 13,9 % en 2022 al 13,0 % en 2024 (12,6 % en lo que llevamos de año de 2025), el país sigue situándose por encima de la media de la UE y lejos del objetivo del 9 % establecido para 2030. Reducir el abandono temprano es crucial no solo para mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes, sino también para contribuir al crecimiento económico y la cohesión social del país. La evidencia empírica muestra que prolongar la educación obligatoria puede traducirse en beneficios económicos tangibles, como un aumento en la productividad y los ingresos laborales futuros.

Un grupo de países de la UE ya exige la permanencia educativa hasta los 18 años —entre ellos Bélgica (sus tres comunidades), Francia, Portugal, Rumanía y Finlandia—, mientras que once länder de Alemania también tienen la enseñanza obligatoria en los 18 años e incluso 19 años (cuatro länder). Otros sistemas, como Austria y Polonia, añaden formación obligatoria a tiempo parcial hasta los 18; y Países Bajos mantiene una “obligación de cualificación”: si el alumno no obtiene una startkwalificatie (HAVO, VWO o MBO-2), debe continuar en educación/formación hasta los 18. En línea con la evidencia cuasiexperimental, un aumento de un año en la edad de escolarización obligatoria redujo el abandono en 2,5 puntos porcentuales en el caso neerlandés, reforzando la idea de que mantener a los jóvenes vinculados al sistema hasta los 18 años mejora la finalización de la secundaria superior (Cabus y De Witte, 2011). Esta evidencia comparada, junto con los resultados causales de reformas previas, sugiere retornos significativos en ingresos, salud, cohesión social y reducción del riesgo de pobreza, y orienta el diseño de itinerarios flexibles (FP, dual, segunda oportunidad) para una implantación eficaz en España. Además, a medida que se logra una menor tasa de abandono, es cada vez más difícil reducirla. Por ello, se requieren estrategias basadas en la evidencia para garantizar que la educación en España no solo sea accesible, sino también inclusiva y de calidad, promoviendo así el desarrollo personal y social de todos los jóvenes.

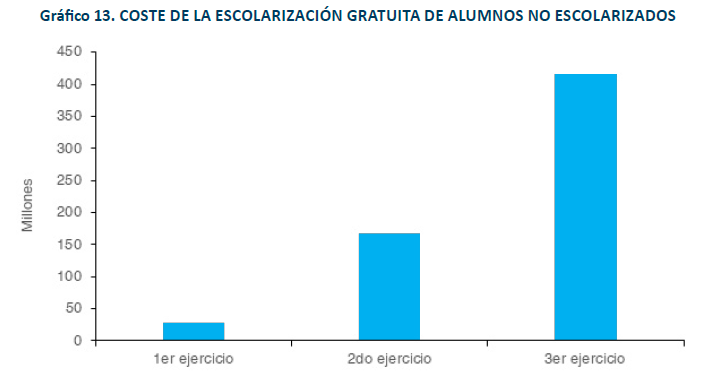

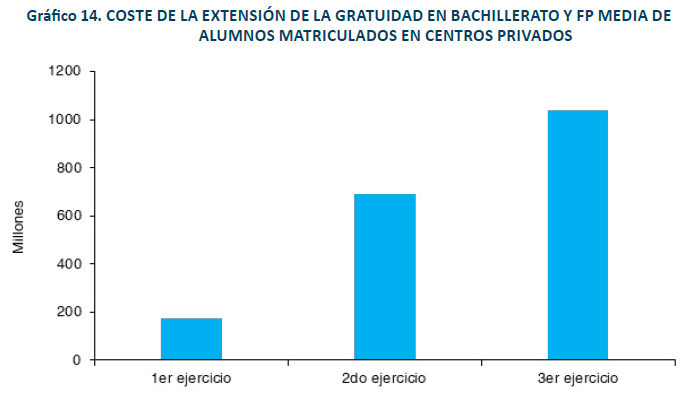

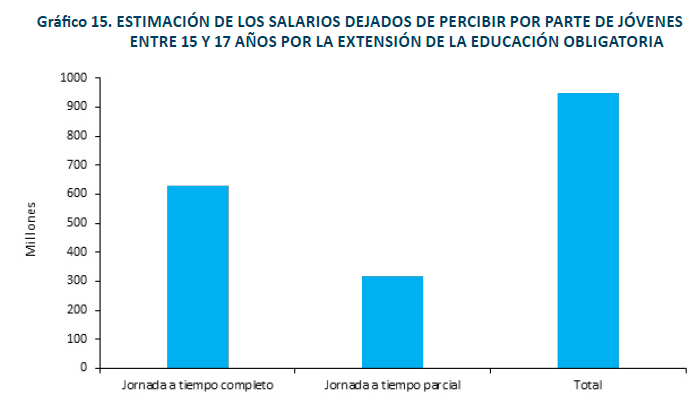

Ahora bien, la medida conlleva costes y retos que deben explicitarse. El esfuerzo adicional agregado asciende al 2,3 % del gasto educativo público (cerca de 1.450 millones de euros sobre 2022), equivalente al 0,11 % del PIB. Esta cifra suma: (i) la escolarización de jóvenes de 16–17 hoy no escolarizados (416 450 millones de euros), y (ii) la extensión de la gratuidad en Bachillerato y FP media (1.038 450 millones de euros). Además, existen costes privados por salarios dejados de percibir entre 15–17 años (alrededor de 95 450 millones de euros/año). Esta simulación de costes es coherente con estimaciones previas y con el escenario de escolarización progresiva; además, existen costes privados derivados de la pérdida de ingresos de los jóvenes de 15–17 años que hoy compatibilizan estudio y empleo o aportan rentas al hogar. Asimismo, distintos actores educativos, como los docentes, advierten que, sin refuerzo de calidad, diversificación de itinerarios (FP, Bachillerato y segundas oportunidades), tutoría personalizada, apoyo socioemocional y sistemas de alerta temprana, la obligatoriedad hasta los 18 podría intensificar problemas de comportamiento y bajo rendimiento entre parte del alumnado ya desmotivado a los 16 años. En conjunto, los potenciales retornos —tanto privados como sociales— justifican la reforma si se implementa con recursos suficientes y medidas de acompañamiento que aseguren accesibilidad, inclusión y calidad.

Resumen ejecutivo

La extensión de la escolarización obligatoria de los 16 a los 18 años representa una medida clave para aumentar el capital humano en España, reducir el abandono educativo temprano y fortalecer la equidad social. La evidencia empírica y las experiencias internacionales muestran que esta reforma se asocia con mejoras sostenidas en los ingresos laborales, la productividad, la salud y la cohesión social. España mantiene una de las tasas de abandono más elevadas de la Unión Europea (UE), lo que justifica la necesidad de una intervención estructural orientada a garantizar que todos los jóvenes completen, al menos, la educación secundaria superior. La UE ofrece varios modelos ya vigentes para llegar a los 18 años: (i) obligatoriedad a tiempo completo hasta los 18 (por ejemplo, Bélgica, Francia, Portugal, Rumanía, Finlandia); (ii) prolongación con formación obligatoria a tiempo parcial tras la educación obligatoria plena (Austria y Polonia), y (iii) obligación de cualificación mínima: en Países Bajos, los jóvenes que no han alcanzado una startkwalificatie (HAVO, VWO o MBO-2) deben continuar en educación/formación hasta los 18 (en Hungría también se exige continuar hasta obtener al menos una cualificación parcial de FP). Alemania presenta un esquema híbrido, en once länder que de facto extienden hasta los 18, y cuatro hasta los 19. Estas opciones delimitan el menú de diseño para España (escolarización plena vs. obligación de formación/cualificación) y refuerzan la viabilidad de itinerarios flexibles y duales como vía principal de cumplimiento. La literatura internacional apunta en la misma dirección: en Países Bajos, la extensión de la obligatoriedad en un año disminuyó el abandono en 2,5 puntos porcentuales, un resultado consistente con el objetivo de reducir el abandono educativo temprano y de asegurar una credencial con valor en el mercado (Cabus y De Witte, 2011).

Ahora bien, esta medida también implicaría un esfuerzo presupuestario adicional. En términos presupuestarios, el escenario agregado supone un incremento cercano al 2,3 % del gasto educativo público (≈ 1.450 millones de euros, ~0,11 % del PIB). Esta cifra resulta de sumar, por un lado, la escolarización de jóvenes de 16–17 años actualmente no escolarizados (≈ 416 millones de euros) y, por otro, la extensión de la gratuidad en Bachillerato y FP de grado medio para el alumnado hoy matriculado en privada no concertada (≈ 1.038 millones de euros). Como escenario acotado, si se considerara únicamente la extensión de la gratuidad, el esfuerzo se situaría en torno al 1,6–1,7 % del gasto educativo público (≈ 1.040 millones de euros; ~0,08 % del PIB). A estos importes debe añadirse el coste privado derivado de los salarios dejados de percibir por los adolescentes de 15–17 años, estimado en torno a 95 millones de euros anuales. Además, las cifras anteriores no incluyen los refuerzos cualitativos imprescindibles (orientación y tutoría, apoyo socioemocional, infraestructuras), que deben presupuestarse aparte. Una implantación gradual ayuda a suavizar los picos de gasto y a crear a tiempo las plazas necesarias en FP, especialmente en su modalidad dual.

Existen, además, desafíos de implementación. Una parte del alumnado llega a los 16 años con baja motivación académica y problemas de comportamiento, por lo que extender la obligatoriedad sin reforzar la calidad, la orientación personalizada y la diversificación de itinerarios (Bachillerato, FP, programas de segunda oportunidad) podría intensificar dichas dificultades y desplazar el abandono a los 18 años en lugar de reducirlo. Del mismo modo, la medida exigirá reforzar plantillas docentes, infraestructuras, sistemas de apoyo socioemocional y estrategias de inclusión para que el efecto sea positivo y sostenible.

En suma, la ampliación de la escolarización obligatoria hasta los 18 años es una reforma de gran potencial transformador, pero su éxito dependerá de un diseño gradual y acompañado de medidas complementarias que aseguren que el esfuerzo adicional en gasto público se traduzca en retornos claros en términos de equidad, empleabilidad y bienestar social.

Diagnóstico

A pesar de los avances recientes, España registró en 2024 una tasa de abandono educativo temprano del 13,0 %, muy por encima del promedio de la UE (9,3 %) y lejos del objetivo del 9 % fijado para 2030. Este abandono afecta especialmente a jóvenes de entornos vulnerables, zonas rurales y varones con antecedentes de repetición escolar. Además, las tasas de titulación en ESO, FP Media y Bachillerato, aunque mejorando, siguen mostrando carencias estructurales. La evolución positiva en la matrícula de FP Media indica un cambio cultural alentador, pero insuficiente.

Argumentos clave

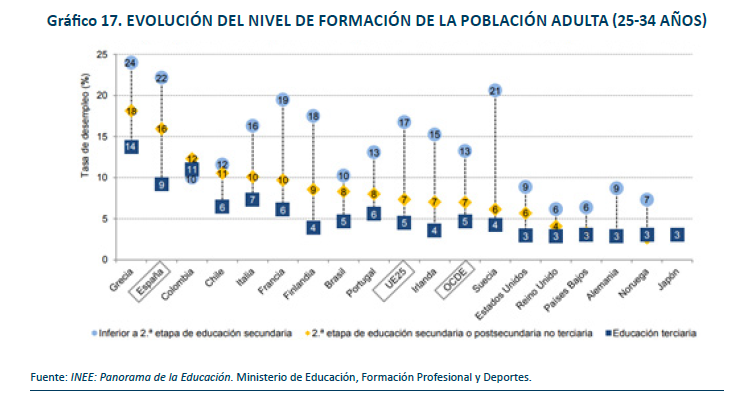

- Retornos individuales y sociales: Un año adicional de escolarización se asocia con incrementos salariales del 9 %-15 %, menor desempleo, mejor salud y más satisfacción vital (Oreopoulos, 2006; Psacharopoulos, 2024).

- Equidad y movilidad social: La prolongación educativa reduce desigualdades intergeneracionales, especialmente en estudiantes de entornos con menor nivel educativo parental (Karlson & Landersø, 2024).

- Evidencia internacional: Reformas similares en Canadá, Reino Unido, Noruega, Indonesia o Países Bajos demuestran mejoras en titulación, ingresos y bienestar general tras la extensión de la educación obligatoria (Black et al., 2024; Hofmarcher, 2021).

- Adaptación al siglo XXI: Las competencias más demandadas (pensamiento crítico, resiliencia, trabajo en equipo) requieren más tiempo de escolarización estructurada y personalizada.

- Costes y sostenibilidad financiera: La extensión de la educación obligatoria supone un incremento de gasto público estimado en el 1,67 % del gasto educativo, así como costes privados derivados de la permanencia más prolongada en el sistema educativo. Estos costes deben ser evaluados frente a los beneficios esperados en capital humano y cohesión social.

Recomendaciones

- Elevar la edad de escolarización obligatoria hasta los 18 años, garantizando la disponibilidad de itinerarios flexibles (FP, Bachillerato, programas de segunda oportunidad).

- Acompañar la medida con mejoras en la calidad de la enseñanza, tutoría personalizada y apoyo socioemocional.

- Fortalecer los sistemas de alerta temprana y prevención del abandono escolar.

- Asegurar una transición coordinada entre niveles educativos y con el mercado laboral.

Conclusión

Invertir en dos años más de educación obligatoria no es un gasto, sino una inversión de alto rendimiento en el capital humano y el futuro colectivo del país.

1. INTRODUCCIÓN

El sistema educativo es una de las principales herramientas para la formación del capital humano, término que, según Deming (2022), hace referencia a las inversiones en educación, formación y habilidades, las cuales tienen un impacto directo en la productividad y el bienestar económico futuro de los individuos. Bajo esta premisa, la extensión de la escolarización obligatoria de los 16 a los 18 años se presenta como una estrategia clave para mejorar el capital humano, con implicaciones profundas tanto en el ámbito personal como social. Esta medida no solo responde a la necesidad de incrementar los niveles de educación formal, sino también a la creciente demanda de habilidades avanzadas en un mercado laboral cada vez más globalizado y complejo.

La educación constituye una inversión con altos rendimientos económicos a lo largo de la vida. Uno de los hallazgos más sólidos en las ciencias sociales es la relación positiva entre la cantidad de educación recibida y los ingresos futuros, lo que refuerza la idea de que prolongar la educación obligatoria podría traducirse en beneficios tangibles para la economía. Estudios empíricos han demostrado que el retorno económico de un año adicional de escolarización próxima al 10 %, lo que implica un aumento sustancial en los ingresos laborales y en la productividad futura de los estudiantes que permanecen más tiempo en el sistema educativo (Deming, 2022).

Además, la educación tiene un valor que va más allá de sus efectos directos en los ingresos. Como destaca Deming, la escolarización adicional también contribuye a la adquisición de habilidades básicas, como la alfabetización, la aritmética y la resolución de problemas, competencias esenciales en una economía moderna. Estas habilidades forman la base para el desarrollo de capacidades superiores, como el trabajo en equipo, la adaptabilidad y el pensamiento crítico, que son cada vez más demandadas en el mercado laboral actual. Según el análisis de Deming (2022), el desarrollo de estas «habilidades superiores» tiene un impacto creciente en la empleabilidad y los salarios, lo que refuerza la necesidad de que los sistemas educativos preparen a los estudiantes no solo en conocimientos técnicos, sino también en capacidades sociales y cognitivas más avanzadas.

El argumento a favor de extender la educación obligatoria de los 16 a los 18 años también encuentra apoyo en estudios cuasiexperimentales que han evaluado el impacto de las leyes de escolarización obligatoria. Investigaciones como las de Angrist y Krueger (1991) muestran que los estudiantes que están obligados por ley a permanecer más tiempo en la escuela tienden a obtener mayores ingresos a lo largo de su vida laboral. Estas evidencias sugieren que el aumento de los años de educación obligatoria tiene efectos significativos en la mejora del capital humano, al tiempo que reduce las disparidades socioeconómicas al proporcionar mayores oportunidades educativas a sectores más amplios de la población.

La educación secundaria no solo es crucial para el desarrollo de habilidades cognitivas básicas, sino que también juega un papel fundamental en la formación de habilidades no cognitivas, como la capacidad de colaboración, la resiliencia y la capacidad de tomar decisiones informadas. Estas habilidades son cada vez más valoradas en un mundo donde la automatización y la digitalización están cambiando rápidamente la naturaleza del trabajo. Como señala Deming (2022), aunque los sistemas educativos han demostrado ser efectivos en la enseñanza de habilidades fundamentales, como la lectura y las matemáticas, existe un déficit en el desarrollo de habilidades más complejas, como el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, que son vitales para la economía del conocimiento. La ampliación de la escolarización obligatoria podría ayudar a cerrar esta brecha, brindando a los estudiantes más tiempo para adquirir y perfeccionar estas habilidades.

Otro aspecto importante por considerar es el impacto de la educación en la movilidad social y la reducción de la desigualdad. Las personas que acceden a niveles más altos de educación tienen más probabilidades de obtener mejores empleos, con salarios más altos y mayor estabilidad laboral. En este sentido, extender la educación obligatoria hasta los 18 años no solo beneficiaría a los individuos en términos de ingresos futuros, sino que también tendría un efecto positivo en la equidad social, al proporcionar a los estudiantes de orígenes desfavorecidos una oportunidad más amplia para mejorar su situación socioeconómica. En muchos casos, la educación es un mecanismo clave para romper el ciclo de pobreza intergeneracional, y una mayor inversión en educación secundaria podría ser una de las formas más efectivas de lograr este objetivo (Deming, 2022).

Asimismo, el estudio de Deming (2022) destaca que las inversiones en capital humano tienen un retorno positivo durante toda la vida, no solo en la infancia temprana, como sugieren algunos modelos tradicionales de economía de la educación. La curva de Heckman, que muestra el retorno decreciente de las inversiones en educación a lo largo del ciclo de vida, ha sido interpretada erróneamente como una indicación de que las inversiones en la adolescencia y la juventud tienen un valor limitado. Sin embargo, la evidencia empírica demuestra lo contrario: las intervenciones educativas en la adolescencia, como la ampliación de la escolarización obligatoria, también generan retornos económicos importantes y sostenidos en el tiempo, tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto.

La relación entre el capital humano y el crecimiento económico se refleja en la capacidad de un sistema educativo para desarrollar tanto habilidades cognitivas como no cognitivas. Estas últimas, como la resiliencia, el pensamiento crítico y la capacidad de trabajar en equipo, son cada vez más valoradas en el mercado laboral. La mejora de estas habilidades, junto con un entorno institucional adecuado, puede potenciar significativamente los beneficios económicos de la educación (Hanushek y Woessmann, 2020). En este sentido, ampliar la obligatoriedad educativa de los 16 a los 18 años podría ser una oportunidad para fortalecer no solo las habilidades cognitivas fundamentales, sino también las competencias más avanzadas y transferibles que demandan los empleadores.

No obstante, la evidencia sobre los beneficios de la escolarización obligatoria también plantea interrogantes sobre el diseño óptimo de las políticas educativas. Hanushek y Woessmann (2020) argumentan que la mera ampliación de la cobertura escolar no es suficiente para garantizar mejoras en el capital humano si no va acompañada de políticas que mejoren la calidad de la educación. Esto es especialmente relevante en contextos donde el aumento en la cantidad de educación no ha sido acompañado de mejoras significativas en los resultados de aprendizaje, como es el caso de varios países en vías de desarrollo. Así, cualquier intento de aumentar los años de educación obligatoria debe ir acompañado de una reforma que asegure la mejora de la calidad educativa, con el fin de maximizar su impacto en el capital humano y, por ende, en el crecimiento económico.

A nivel microeconómico, la ampliación de la escolarización obligatoria también puede tener efectos positivos en la equidad social. Hanushek y Woessmann (2020) señalan que mejorar el acceso a la educación de calidad puede reducir las brechas de desigualdad, ya que las personas con mayor educación tienden a tener mejores oportunidades de empleo y salarios más altos. La extensión de la educación obligatoria hasta los 18 años proporcionaría a los jóvenes, especialmente a aquellos provenientes de contextos desfavorecidos, una oportunidad adicional para adquirir las habilidades necesarias para competir en un mercado laboral cada vez más exigente. Muchos adolescentes parecen ignorar o descontar las consecuencias futuras al decidir abandonar la escuela, lo que sugiere que las políticas de escolarización obligatoria pueden mejorar su bienestar a largo plazo (Oreopoulos, 2006).

En conclusión, la ampliación de la educación obligatoria de los 16 a los 18 años representa una inversión significativa en capital humano con múltiples beneficios económicos y sociales. Los estudios sugieren que esta medida no solo mejoraría los ingresos futuros y la empleabilidad de los estudiantes, sino que también contribuiría a la equidad social, al proporcionar mayores oportunidades de desarrollo de habilidades cognitivas y no cognitivas. En un contexto global donde las habilidades complejas y la educación continua son cada vez más necesarias, invertir en más años de educación obligatoria es una estrategia justificada y necesaria para preparar a los individuos para los desafíos del futuro laboral y social.

2. SITUACIÓN Y COMPARACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO ESPAÑOL

El cuadro 1 muestra la evolución del abandono temprano de la educación-formación en la Unión Europea (UE) y en España desde 2002 hasta 2024. Se observa una tendencia decreciente general, indicando mejoras significativas en la continuación de los estudios de los jóvenes europeos, en general, y españoles en particular. En 2002, la tasa de abandono en la UE era del 16,9 %, mientras que en España era considerablemente más alta, con un 30,9 %. A lo largo de los años, España ha mostrado una notable mejoría, reduciendo casi a la mitad su tasa de abandono para 2020, cuando llegó al 16,0 %. Paralelamente, la tasa en la UE también ha disminuido consistentemente, alcanzando un 9,9 % en 2020. Sin embargo, a pesar de la mejora, España sigue mostrando tasas de abandono superiores al promedio de la UE, lo que muestra que aún quedan desafíos por abordar para acercarse al promedio europeo en esta materia.

2.1. Tasas de graduación en ESO, FP y Bachillerato

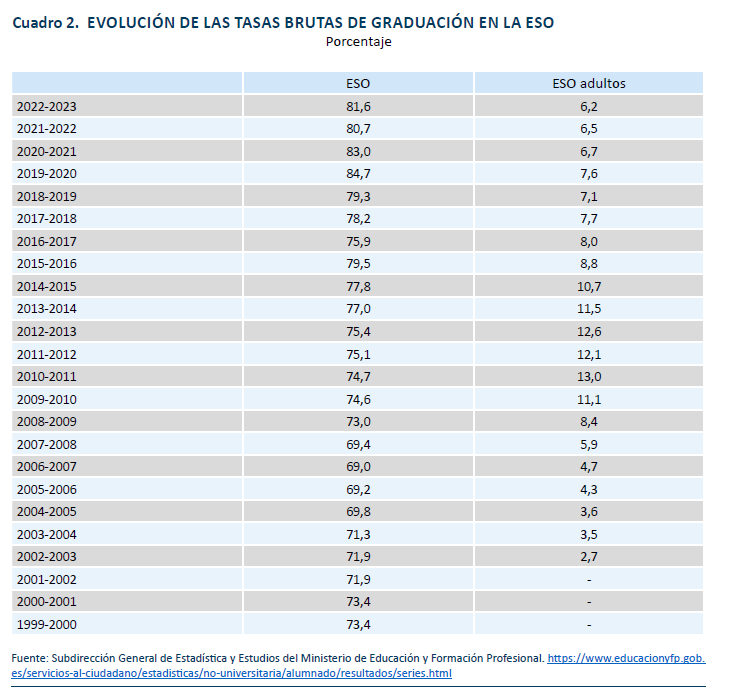

La tasa de abandono temprano educativa refleja la población joven que ha finalizado estudios medios (Bachillerato o FP Media). Para llegar a este nivel de estudios medios hay que finalizar previamente los estudios obligatorios, la ESO. La tasa bruta de graduación en ESO se define como la relación entre el alumnado que termina con éxito esta etapa educativa y es propuesto para el título de graduado en ESO, independientemente de su edad, y el total de la población de la “edad teórica” de comienzo del último curso de esta etapa, que es 15 años (SEIE, 2023). Como se muestra en el cuadro 2, la tasa bruta de graduados en la ESO registró un incremento constante desde el curso 2006-2007 hasta alcanzar el 79,5 % en el 2015-2016. Sin embargo, en el curso 2016-2017 se produjo una reducción importante en el porcentaje de jóvenes que se graduaban en la ESO, hasta retroceder al 75,9 %. En 2017-2018 se recuperaron 2,3 puntos de ese retroceso de 3,6 puntos del curso previo. Entre las causas de ese importante retroceso en 2016-2017 se encontraba, en primer término, que fue el primer curso en el que la primera cohorte de alumnos del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR, un itinerario para alumnos rezagados que comienza en 2.º de la ESO) se reincorporaron a sus grupos ordinarios.

Después de haber estado dos cursos, los de 2.º y 3.º de la ESO, en un itinerario diferente, los alumnos de PMAR se reincorporan a 4.º de la ESO con el resto de sus compañeros. Hasta 2015-2016 existía un itinerario, denominado diversificación, que los estudiantes que lo seguían realizaban en 3.º y 4.º de la ESO. Esta es una de las diferencias entre el PMAR y la diversificación: en el primer caso, los alumnos se reincorporan con todos sus compañeros ya desde el inicio de 4.º de la ESO, mientras que, en el segundo, continúan con su itinerario hasta el final de la ESO. En segundo término, el retroceso en la graduación en 4.º ESO en 2016-2017 se debe a que, en los cursos previos (desde 1.º de la ESO a 3.º de la ESO), las asignaturas de libre configuración autonómica no contaron para determinar si un alumno promocionaba de curso.

En 2016-2017 fue la primera vez en la que alumnos con varias asignaturas de libre configuración pendientes de 1.º de la ESO a 3.º de la ESO llegaban a 4.º de la ESO. La diferencia es que, para obtener el título de la ESO al finalizar 4.º, las asignaturas de libre configuración sí que contabilizaban. Así que muchos estudiantes que en otras circunstancias hubieran repetido un curso entre 1.º y 3.º de la ESO, lo hicieron en su lugar en 4.º de la ESO. La tasa de graduación en la ESO de 2018-2019 continuó con la recuperación del terreno perdido hasta alcanzar el 79,3 %. La tasa bruta de graduados en la ESO aumentó entre 2018-2019 y 2019-2020 del 79,3 % al 84,7 %, en alguna medida por la flexibilización acometida en el sistema educativo español, pero ha vuelto a retroceder al 83,0 % para el curso 2020-2021 y el 80,7 % en 2021-2022.

Los datos conocidos en diciembre de 2024 muestran que la tasa bruta de graduados se ha recuperado en alguna medida hasta registrar el 81,6 % del curso 2022-2023, aún lejos del máximo del 2019-2020. En definitiva, España tiene una elevada tasa de abandono por la falta de jóvenes que titulan ESO: uno de cada cinco jóvenes no logra finalizar la ESO en los institutos o centros educativos. La ESO también se puede alcanzar después, en la educación para adultos. El cuadro 2 muestra que la proporción de personas que alcanza el título de enseñanza obligatorio en los años preceptivos, durante las segundas oportunidades, está descendiendo desde el 13,0 % (sobre la cohorte de edad de los 18 años) en 2010-2011 hasta la mitad del 6,2 % en 2022-2023, lo que se explica por el aumento de los titulados en la ESO en los institutos. El rango de edades de estos titulados es bastante amplio, aunque el peso de los jóvenes que han dejado recientemente la etapa obligatoria sea importante (MEFP, 2023).

2.2. Evolución de las tasas de graduación y matriculación en Bachillerato, FP Media y FP Básica

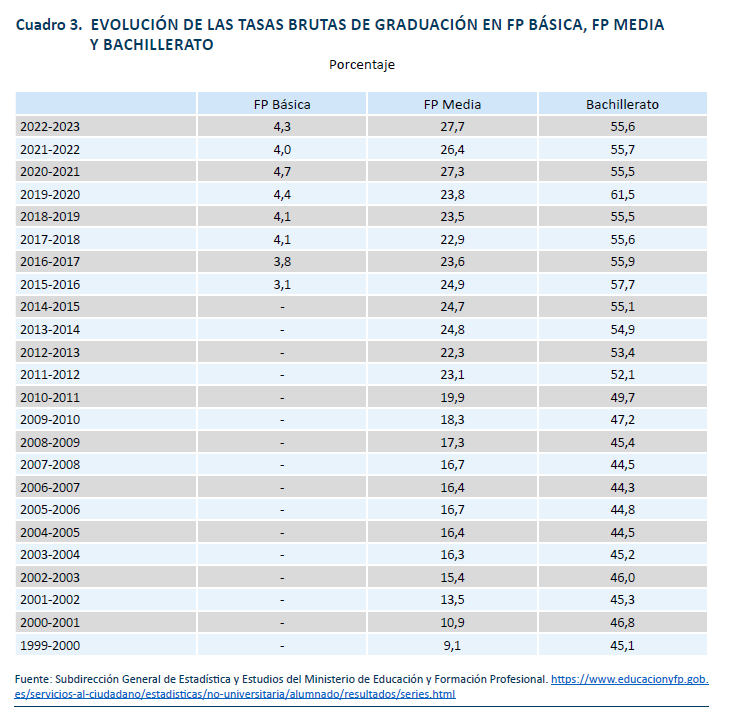

La primera condición de la tasa de abandono considera que un joven de entre 18-24 años ha dejado tempranamente los estudios si no ha titulado en educación secundaria superior (Bachillerato, FP Media, FP Básica). La tendencia alcista de la tasa bruta de graduados en la ESO desde 2006-2007 se extendió también a Bachillerato y FP Media hasta el curso 2016-2017, año en el que, como en el caso de la ESO, se produjo una ruptura de la trayectoria de expansión. La tasa bruta de graduación en FP Media y Bachillerato se define como la relación entre el alumnado que termina con éxito esta etapa educativa, independientemente de su edad, y el total de la población de la “edad teórica” de comienzo del último curso de esta etapa, que es 17 años (Sistema Estatal de Indicadores Educativos, 2023a).

La FP Básica llegó a registrar el 4,1 % de tasa bruta de graduación en 2018-2019, que fue justamente la misma tasa que registró su predecesor de Programas de Cualificación Profesional Inicial en su último año en vigor de 2014-2015. En suma, antes del surgimiento del COVID-19, la tasa bruta de graduación de todos los niveles educativos experimentó un crecimiento desde el año anterior al inicio de la crisis financiera (2006-2007) hasta el 2016-2017. A partir de ese año se produjo un estancamiento en FP Básica, FP Media y Bachillerato hasta que llegó el curso 2019-2020. La tasa bruta de graduación en FP Media no aumentó el año que surgió el COVID-19, el 2019-2020, sino al siguiente en el 2020-2021 (27,3 %). Puede ser que una parte del incremento en 2020-2021 se debiera a que algunos estudiantes retrasaron la realización de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) durante el 2019-2020 por el surgimiento de la pandemia y la dificultad de realización de las prácticas (aunque se dio la oportunidad de sustituirlas por un trabajo).

En 2021-2022, hubo una corrección de ese aumento tan importante del curso anterior, aunque la titulación en FP Media continuaba cerca de los máximos históricos (26,4 %). En Bachillerato, como en FP Básica, sí se ha corregido todo el aumento circunstancial que se produjo en la tasa bruta de graduación desde el 55,5 % en 2018-2019 al 61,5 % en 2019-2020 para retornar de nuevo al 55,5 % en el 2020-2021, 55,7 % en el 2021-2022 y 55,6 % en 2022-2023. En FP Media, 2022-2023 registró máximo histórico de titulados en relación con la cohorte de edad de los 17 años.

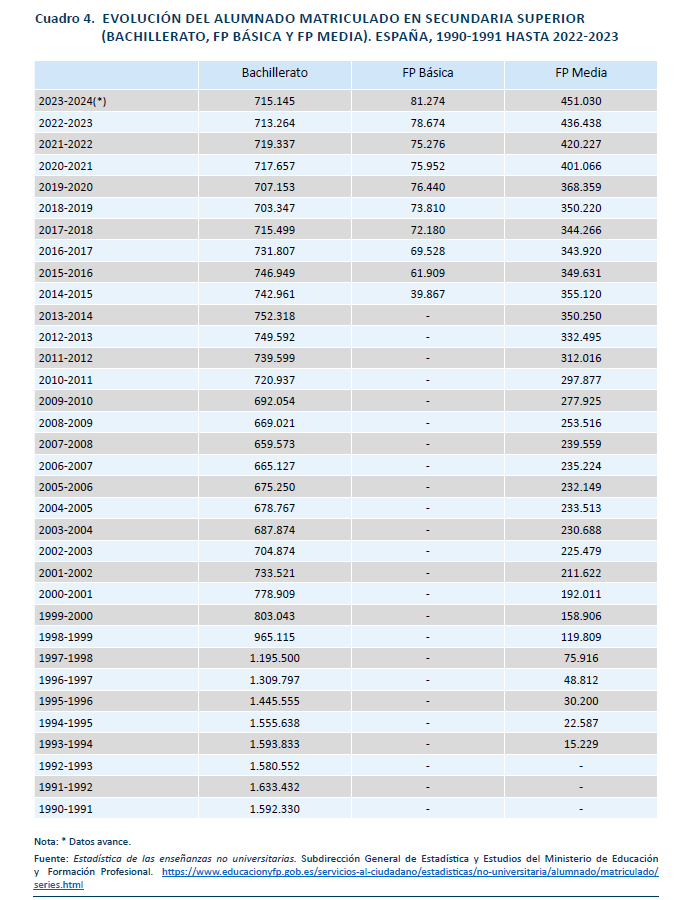

El cuadro 3 ha mostrado la evolución de la titulación en FP Básica, FP Media y Bachillerato, niveles educativos que si se finalizan, se considera que los jóvenes no han abandonado tempranamente los estudios. El cuadro 4 complementa esta información con los datos de matriculación en las tres enseñanzas, que son indicadores adelantados de lo que puede ocurrir en los próximos años.

El cuadro 4, muestra que España, ha experimentado una expansión notable en los últimos años en la matriculación de Formación Profesional de Grado Medio (FP Media) mientras que el Bachillerato se mantenía estable. Esta tendencia refleja una evolución significativa en las preferencias educativas de los jóvenes tras finalizar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En concreto, desde 2019 la FP Media ha visto un aumento considerable en la matrícula, creciendo en casi 100.000 alumnos hasta llegar a los 451.030 matriculados, incluyendo la modalidad a distancia. Paralelamente, el Bachillerato ha mantenido una matriculación estable, con cerca de 700.000 estudiantes anualmente en la última década. Este panorama sugiere una inclinación creciente de los estudiantes por continuar su formación tras la ESO, en lugar de abandonar los estudios

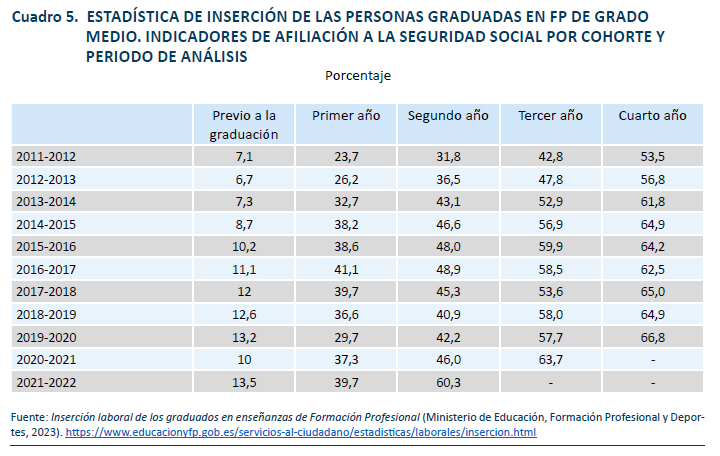

El aumento de la matrícula en FP Media muestra que este nivel educativo ha mejorado su reputación en España, como ya lo hizo previamente la FP de Grado Superior, alejándose de la imagen de ser un itinerario para estudiantes con dificultades académicas. El aumento en la matrícula de FP Media es el resultado de la disminución del número de jóvenes que no prosiguen sus estudios después de finalizar la ESO o que ni siquiera titulan en la ESO. Una de las razones por las que la FP de Grado Medio ha mejorado su reputación, ha sido su inserción laboral. El cuadro 5, extraído del Informe anual “Inserción laboral de los graduados en enseñanzas de Formación Profesional” del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de diciembre de 2024, ilustra la trayectoria de la tasa media de afiliación laboral de los recién titulados en ciclos formativos de Grado Medio desde el curso 2011-2012 hasta el curso 2021-2022, durante los cuatro años siguientes a su graduación. El cuadro resalta que los jóvenes que se gradúan en FP Media tienen una tasa de afiliación a la Seguridad Social relativamente baja en su primer año, después de la finalización de su título.

En el segundo, año la tasa de afiliación avanza de forma muy significativa, sobre todo para la promoción de graduados en 2021-2022, en donde esta tasa alcanzó un máximo del 60,3 %. Es decir, que el 60,3 % de los graduados en FP Media en el curso 2021-2022 estaba afiliado a la Seguridad Social en el segundo año después de su titulación, máximo histórico. Los datos de los graduados en 2020-2021 muestran que el 63,7 % de los titulados tenía empleo en el tercer año, también un máximo histórico. Y con la información de 2019-2020, se observa que el 66,8 %, la tasa más elevada de la serie histórica estaba afiliado a la Seguridad Social al cuarto año de su titulación en FP Media. La baja afiliación en los dos primeros años después de la graduación puede estar influida, por el hecho de que algunos jóvenes continúan sus estudios con FP de Grado Superior, que está compuesto también de dos cursos.

2.3. La tasa de abandono en España en comparación a la UE y los ODS

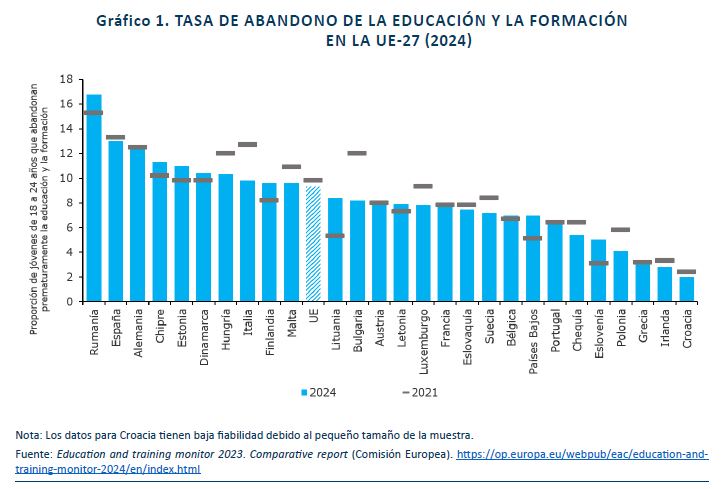

El abandono temprano de la educación y la formación en la UE ha disminuido desde el 9,8 % en 2021 al 9,3 % en 2024. El progreso enmascara una variación considerable entre los sistemas educativos de la UE. El gráfico 1 muestra las tasas de abandono educativo temprano de la educación y formación para los Estados miembros de la UE en 2021 y 2024, ya que no hay datos aún disponibles para 2023. Los países con peores registros en 2024 son Rumania, España y Hungría. En concreto, la tasa de abandono de España en 2022 fue del 13,0 %. España es en 2024 el segundo país de la UE con más jóvenes que no continúan sus estudios, tan solo mejor que Rumanía (16,8 %) y con algo de distancia del antepenúltimo (Alemania, el 12,4 %). En 2024, el 9,3 % de todos los jóvenes de 18 a 24 años en la UE abandonó tempranamente la escuela sin alcanzar la educación secundaria superior, ampliamente reconocida como un umbral mínimo para el logro educativo (Comisión Europea, 2024). La tasa de abandono del 13,0 % en España en 2024 nos aleja del objetivo de la UE en Educación y Formación (Education and Training Monitor Report de la UE) para 2030 de situarse en el 9 %. Además de nuestro país, otros nueve países de la UE registran tasas de abandono escolar temprano por encima del 9 %. Es interesante observar que Alemania, a pesar de su reputada FP dual, tiene un abandono (12,4 %) que es la tercera más elevada de la UE-27, que además ha crecido desde 2021. Portugal, por su parte, dispone de una tasa (6,6 %) que es de las más bajas en la UE-27, en donde destaca Grecia, con un abandono de solo el 3,0 %.

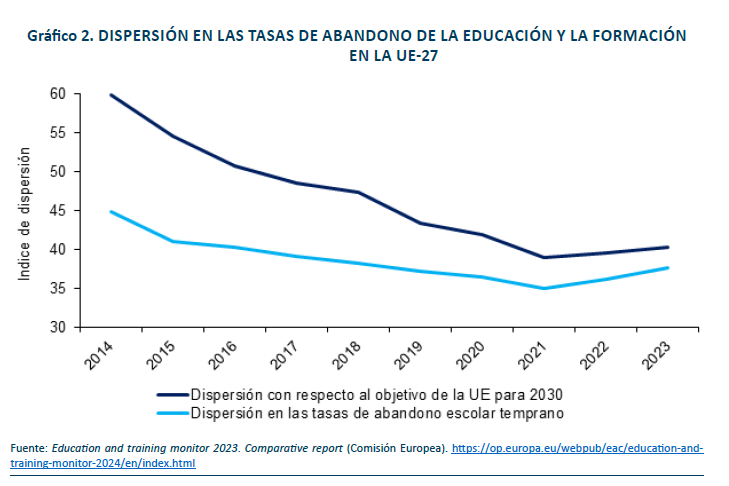

El gráfico 2 representa la evolución del abandono escolar temprano en la UE-27 desde 2014 y, en concreto, el grado de dispersión entre países. El gráfico distingue dos indicadores:

- Índice de dispersión en las tasas de abandono escolar temprano (línea azul): mide la variación relativa entre países respecto a la media europea. Se construye como el coeficiente de variación ponderado, calculando la desviación estándar entre las tasas nacionales de abandono escolar con respecto al promedio de la UE, ponderadas por la población de jóvenes de 18 a 24 años en cada país.

- Índice de dispersión respecto al objetivo UE 2030 (línea gris): mide cuán alejados están los países del objetivo común de alcanzar una tasa de abandono escolar inferior al 9 % antes de 2030. Este índice refleja el grado de convergencia hacia ese umbral.

Durante la última década, la UE ha registrado una tendencia decreciente en la tasa de abandono escolar temprano. Sin embargo, este avance no ha sido homogéneo. Aunque más de la mitad de los países ya cumplen el objetivo del 9 %, otros como Rumanía (16,8 %), España (13,0 %) o Alemania (12,4 %) siguen presentando tasas elevadas. Por el contrario, Croacia (2,0 %), Irlanda (2,8 %) y Grecia (3,0 %) lideran en cumplimiento.

El gráfico refleja una convergencia positiva entre países desde 2014 a 2020, con descensos sostenidos en ambos índices. Sin embargo, a partir de 2021 se observa una reversión de esta tendencia: el progreso se ha vuelto más desigual, con aumentos en la dispersión tanto respecto al promedio europeo como en relación con la meta de 2030. Este repunte indica que el ritmo de mejora se ha frenado en algunos países, mientras otros continúan avanzando, lo que genera una creciente divergencia. Por tanto, aunque el objetivo de la UE a nivel agregado parece al alcance, el gráfico pone de manifiesto que la disparidad entre los Estados miembros se está ampliando, y que lograr una reducción estructural del abandono escolar temprano requerirá actuaciones más focalizadas en los países con mayores tasas de abandono y menor progreso reciente.

El aumento de la desigualdad territorial en los resultados educativos en la UE se refleja también en otros indicadores. En 2023, el 84,1 % de los jóvenes europeos de entre 20 y 24 años había completado al menos la educación secundaria superior, pero esta media esconde diferencias muy marcadas (Comisión Europea, 2024). Croacia, Grecia e Irlanda superan el 95 % de titulados, mientras que Alemania, Dinamarca y España se sitúan por debajo del 80 %. Entre 2021 y 2023, los avances han sido particularmente inestables: países como Luxemburgo, Suecia o Polonia han mejorado en más de dos puntos porcentuales, mientras que Alemania, Eslovenia o Rumanía han registrado retrocesos significativos. En paralelo, se constata que muchos jóvenes no acceden a la educación secundaria superior no solo por no completar el nivel, sino porque no llegan a matricularse, incluso estando en edad de escolarización obligatoria.

Este fenómeno se manifiesta con especial claridad en las tasas de no escolarización (out-of-school rates), que aumentan con la edad. Mientras que a los 14 años —edad en la que la escolarización es aún obligatoria en todos los países de la UE— la media europea de jóvenes no escolarizados es del 2,5 %, en países como Rumanía y Bulgaria se dispara al 15,2 % y al 11,9 %, respectivamente. Esta proporción aumenta hasta el 5 % un año después de finalizar la educación obligatoria y al 8,2 % dos años más tarde. En secundaria superior, la media de jóvenes europeos fuera del sistema escolar es del 6,8 %, lo que equivale a cerca de 1,3 millones de personas entre 18 y 24 años.

Los factores de riesgo asociados al abandono escolar y a la no finalización de estudios muestran un patrón claro: afecta más a los hombres (11,3 %) que a las mujeres (7,7 %), a los jóvenes con discapacidad severa (22,2 %), a quienes tienen padres con bajo nivel educativo (64,1 % de finalización frente al 92,9 % cuando los padres tienen estudios superiores), y a los migrantes no comunitarios (23,0 %). En especial, los jóvenes nacidos en el extranjero cuyos padres también son migrantes tienen una tasa de abandono escolar del 25,7 %, más del doble que aquellos cuyos padres son nacionales.

Frente a estos desafíos, las políticas de prevención y seguimiento varían considerablemente entre los países. Solo siete Estados miembros, entre ellos España, han desarrollado sistemas de alerta temprana basados en datos detallados del alumnado. Otros 11 países se centran en el seguimiento del absentismo escolar, y ocho más utilizan mecanismos de orientación educativa. El absentismo crónico, ausencias prolongadas de más de tres meses consecutivos, afecta más a los estudiantes vulnerables (10,2 %) y se asocia con bajo rendimiento académico, mayor riesgo de abandono y peores perspectivas de inserción laboral. La recuperación tras la pandemia requiere intervenciones integrales, como grupos escolares más reducidos, apoyo psicosocial, financiación específica y formación docente adaptada a la prevención del abandono.

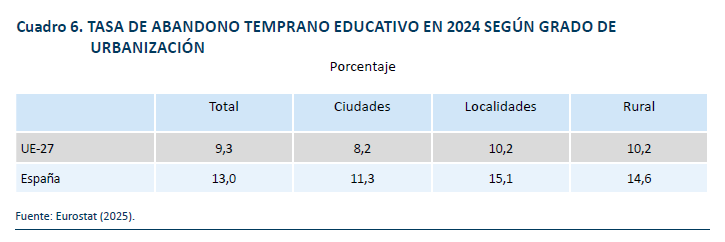

Además de la desagregación por género, también se dispone de información sobre la tasa de abandono por el tipo de localidad en la que residen los jóvenes. En concreto, Eurostat diferencia entre:

- Zonas densamente pobladas (ciudades): unidades espaciales pequeñas con al menos el 50 % de su población en centros urbanos.

- Zonas de densidad intermedia (localidades y zonas semidensas): menos del 50 % de población en centros urbanos y no más del 50 % en celdas rurales.

- Zonas escasamente pobladas (zonas rurales): más del 50 % de la población vive en celdas rurales.

Los datos más recientes de 2024 muestran que las diferencias territoriales en las tasas de abandono educativo siguen siendo significativas tanto en la UE como en España. En el conjunto de la UE-27, la tasa global de abandono escolar temprano se sitúa en el 9,3 %, con valores más bajos en ciudades (8,2 %) y más altos en localidades intermedias y áreas rurales (10,2 % en ambos casos). España, con una tasa media del 13,0 %, continúa notablemente por encima de la media europea en todos los tipos de entornos. En concreto, el abandono escolar alcanza el 11,3 % en las ciudades, el 15,1 % en las localidades y el 14,6 % en zonas rurales.

A diferencia de lo observado en años anteriores, la diferencia entre áreas rurales y urbanas en España se ha reducido ligeramente, aunque persiste un patrón claro: las localidades intermedias presentan el mayor reto. La comparación con los datos europeos revela que, a pesar del descenso general, España mantiene una brecha estructural en todos los entornos, especialmente en contextos no urbanos.

El Informe PISA realiza la siguiente pregunta a los estudiantes españoles de 15 años “¿Cuáles de las siguientes titulaciones esperas obtener?”. El alumnado puede responder Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM), Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Superior (DFGS), Grado Universitario, máster, licenciatura o doctorado (OCDE, 2023). Es interesante poder analizar el abandono educativo antes de que se produzca, cuando los estudiantes aún se encuentran en la etapa educativa obligatoria. De esta forma podremos analizar sus causas desde un principio, cuando los jóvenes todavía no han dejado los estudios y examinar las características de los estudiantes que a los 15 años ya piensan en abandonar su formación. Las intervenciones para reducir el abandono educativo tienen más éxito si se llevan a cabo, previniendo que los jóvenes dejen de estudiar que actuando una vez que ya se han desconectado de sus institutos y desvinculado de su formación (Serrano et al., 2014).

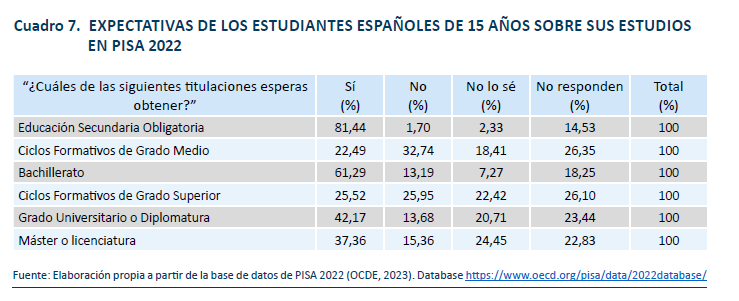

El cuadro 7 presenta las expectativas académicas de los estudiantes españoles de 15 años sobre sus estudios en la evaluación PISA 2022. Un alto porcentaje de estudiantes (81,44 %) esperan obtener la ESO. Es relevante ver que ya hay un 1,70 % de los estudiantes españoles de 15 años (que representan a aproximadamente 8.300 jóvenes) que señala que no espera finalizar la ESO. Adicionalmente, otro 2,33 % (que representan a cerca de 11.400 jóvenes) revela que no sabe si va a poder terminar los estudios obligatorios. Hay un 14,53 % que no responde esta pregunta del cuestionario de PISA, que los alumnos cumplimentan después de realizar la prueba de matemáticas, lectura y ciencias (además de otras dos competencias, la financiera y pensamiento creativo, cuyos resultados se conocerán en los próximos meses). Zamarro et al. (2019) muestra que el hecho de que un estudiante no responda a las preguntas del cuestionario puede ser un indicador de que ese alumno o alumna tiene una menor capacidad de perseverancia o compromiso, habilidades no-cognitivas muy relevantes en su futuro académico y laboral1.

Un 22,49 % de los estudiantes españoles en PISA 2022 tiene expectativas de estudiar y finalizar Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM) y un 61,29 % Bachillerato. La suma de los que esperan terminar CFGM y Bachillerato es prácticamente la misma que los que esperan terminar la ESO (81,44 %), porque este último nivel es un paso previo para poder realizar uno de los dos siguientes (aunque hay algunas vías de acceder a FP Media sin el título de la ESO). Es decir, los estudiantes de 15 años que esperan finalizar la ESO tienen la expectativa de continuar estudiando y terminar FP Media o Bachillerato. Analizando los datos de la Encuesta de población activa (EPA), Jansen y Lacuesta (2024) concluyen también que el porcentaje de estudiantes que no sigue estudiando a pesar de graduarse en la ESO se ha reducido considerablemente en las últimas décadas, un nuevo patrón de continuidad formativa postobligatoria, que ha sido clave para la reducción del abandono escolar. Una vez logrado que la inmensa mayoría de estudiantes que finaliza la ESO continué con sus estudios, el siguiente reto de la educación española sería conseguir que el alumnado que comienza el siguiente nivel educativo lo finalice. El 28,6 % del alumnado español que comenzó FP Media en 2017-2018 no había finalizado esta etapa, ni seguía matriculado en ningún otro estudio, cuatro años más tarde (MEFP, 2023). Un 9,3 % de los estudiantes españoles que comienzan Bachillerato tampoco ha finalizado estos estudios cuatro años más tarde (OCDE, 2023). Finalizar Ciclos Formativos de Grado Medio o Bachillerato es el nivel requerido para considerar que un joven no ha abandonado tempranamente los estudios, porque es la formación mínima para poder afrontar con garantías la inserción laboral y social de adulto.

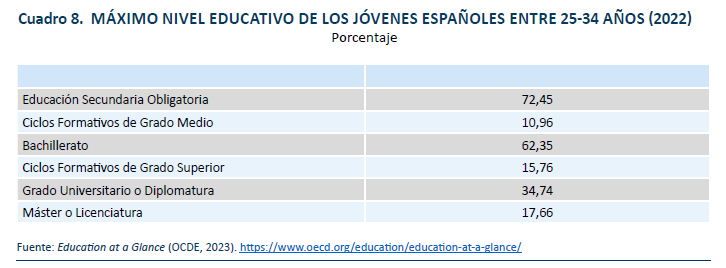

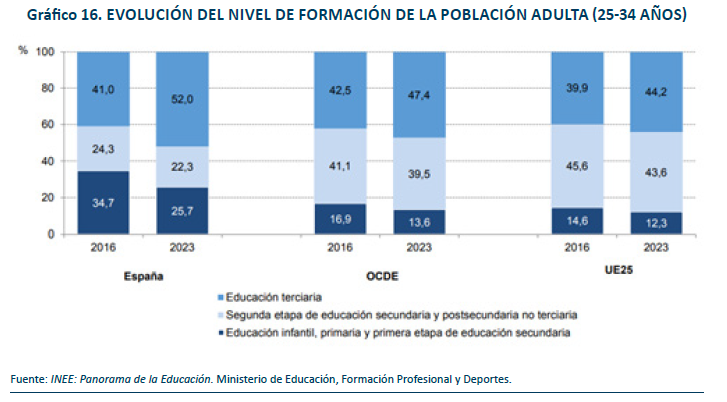

El cuadro 8 muestra los datos reales, no expectativas, del nivel educativo alcanzado por los jóvenes españoles entre 25-34 años. Se observa cierta correlación entre los dos cuadros, a pesar de ser información de dos generaciones diferentes, pues el cuadro 1 recoge las expectativas de los que tenían 15 años en 2022, y el cuadro 2 refleja los datos reales de los que se encontraban en la franja entre 25-34 años en 2022). Es importante comprobar que sí hay una diferencia entre las expectativas del cuadro 1 en FP Media (22,49 %) y la proporción de jóvenes entre 25-34 años que tiene este nivel de estudios (10,96 %). Parece que la generación más joven va a estudiar en mayor medida los Ciclos Formativos de Grado Medio que la predecesora. Jansen y Lacuesta (2024) corroboran esta conclusión al mostrar evidencia con datos de la EPA de que, a partir de 2015, la transición de la ESO a FP Media aumentó de forma notable, especialmente entre los hombres. El porcentaje de graduados de la ESO que optaron por estudiar FP Media se mantuvo en un 13 % para los nacidos en 1990 y creció levemente a un 14 % para los de 2000, antes de ascender a un 25 % para los de 2007. Para las mujeres, este incremento fue más moderado y tardío, manteniéndose en un 8 % desde 1990 hasta 2000, y aumentando después al 16 % para las nacidas en 2007 (Jansen y Lacuesta, 2024).

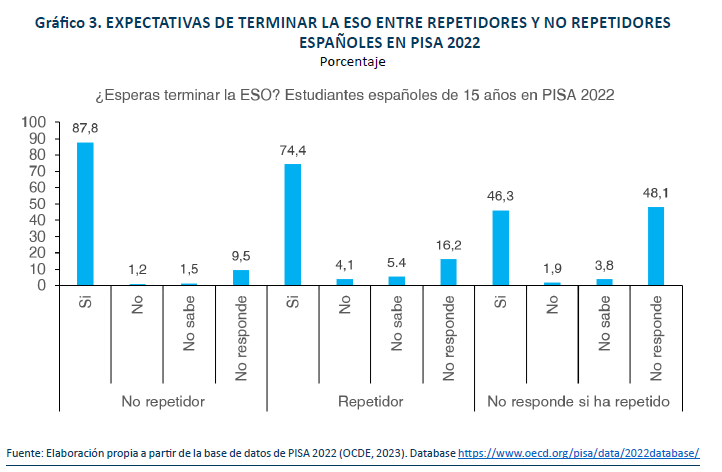

El análisis de las expectativas académicas de los estudiantes españoles de 15 años con los datos de PISA 2022 nos permite examinar las características del alumnado que podría estar en riesgo de abandonar su formación, lo que podría ayudar a desarrollar estrategias más dirigidas y personalizadas para apoyar su permanencia en el sistema educativo. El sistema educativo español tiene más repetidores, tanto en primaria como en la ESO, que el promedio de la OCDE. En PISA 2022, un 10,1 % del alumnado español había repetido en primaria al menos una vez, una proporción que es casi el doble que el 5,8 % de la OCDE (OCDE, 2023b). Un 14,9 % de los estudiantes españoles de 15 años había repetido al menos en una ocasión algún curso de la ESO, cuando en los países más desarrollados ese porcentaje es del 4,2 %. El gráfico 3 muestra que el 87,8 % de los estudiantes no-repetidores españoles de 15 años señala que espera terminar la ESO, una proporción que disminuye hasta el 74,4 % entre los que han repetido alguna vez, ya sea en Primaria o en la ESO. Entre el alumnado que no responde si ha repetido, la proporción de los que esperan terminar la ESO es del 46,3 %, el 1,9 % señala que no cree terminar la ESO (mayor que el 1,2 % de entre los no-repetidores), el 3,8 % que no lo sabe (superior al 1,5 % de entre los no-repetidores) y un 48,1 % tampoco ha respondido sobre si espera terminar estos.

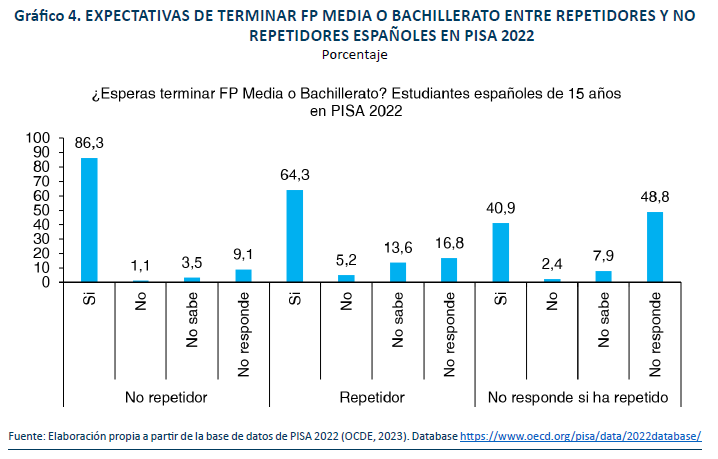

El gráfico 4 muestra que un 86,3 % de los estudiantes españoles de 15 años que no han repetido señalan en PISA 2022 que creen que terminarán FP Media o Bachillerato, el nivel mínimo que hay que finalizar para no considerar que se han abandonado tempranamente los estudios. Es un porcentaje muy similar al 87,8 % de los no repetidores españoles que esperaba finalizar la ESO. Entre los repetidores, un 74,4 % cree que va a finalizar la ESO (gráfico 1), pero bajan al 64,3 % los que esperan poder terminar FP Media o Bachillerato (gráfico 2). Es decir, que haber repetido al menos un curso, ya sea en Primaria o en la ESO, reduce las expectativas de titularse en enseñanzas medias. Esta es una primera conclusión importante, el abandono educativo parece centrarse en los estudiantes repetidores, por lo que las medidas destinadas a incentivar la continuidad en los estudios (como las campañas de publicidad sobre las consecuencias de dejar la formación tempranamente o las intervenciones para elevar las expectativas) debería tener como objetivo más relevante a este tipo de alumnado. Los que no responden a la pregunta del cuestionario de PISA sobre si han repetido, pero sí a la de si esperan terminar FP Media o Bachillerato, también tienen unas expectativas académicas más bajas que los que no han repetido nunca.

El cuestionario de PISA 2022 también incluye una pregunta a los 30.800 estudiantes españoles que realizaron la prueba, en la que se señala que “La siguiente escala representa la configuración de la sociedad en España. En la parte superior de la escala (valor 10) se encuentran las personas más favorecidas, que son las que ganan más dinero, reciben la mejor educación y tienen los trabajos más respetados. En la parte inferior de la escala (valor 1) están las personas más desfavorecidas, que son las que menos dinero ganan, no reciben educación y no tienen trabajos o tienen los menos respetados”. A continuación, se le pide al estudiante “Ahora piensa dónde colocarías a tu familia en esta escala”.

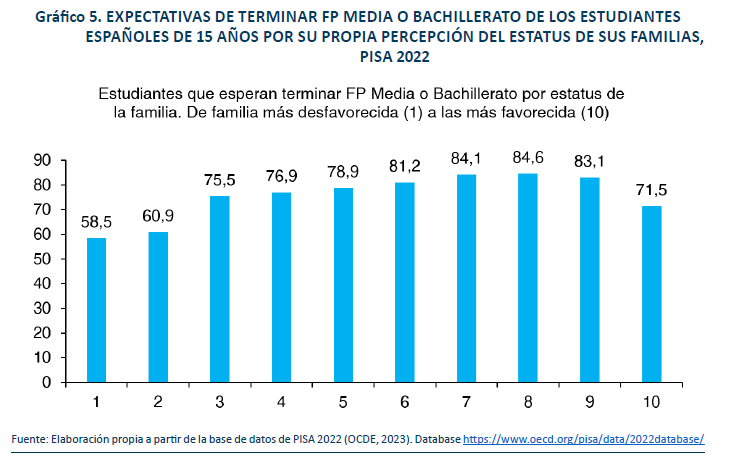

El gráfico 5 muestra que las expectativas de finalizar FP Media o Bachillerato a los 15 años son más bajas entre los estudiantes que perciben que su familia se encuentra en los niveles 1 o 2 de la escala por estatus socioeconómico. Hay un salto importante entre el nivel 2, con un 60,9 % de los estudiantes afirmando que cree que se titulará en enseñanzas medias, y el nivel 3 con un 75,5 %. A partir de ahí, la proporción de jóvenes españoles de 15 años que cree que finalizará FP Media o Bachillerato continúa creciendo con el nivel socioeconómico, aunque de forma más gradual, hasta alcanzar el 84,6 % de los estudiantes que sitúan a su familia en la escala 8, con un porcentaje similar del 83,1 % en la escala 9. En el nivel 10, sorprendentemente, la proporción de estudiantes que afirma que titulará FP Media o Bachillerato disminuye al 71,5 %. Una buena parte de esta caída se explica porque el alumnado que sitúa a su familia en el nivel 10 del estatus socioeconómico no responde a la pregunta sobre si va a terminar FP Media o Bachillerato. Es posible que algunos de estos estudiantes estén matriculados en centros situados en España, pero que siguen un sistema educativo extranjero, por lo que o bien no han respondido a la pregunta sobre si terminarán FP Media o Bachillerato (aunque sí han cumplimentado la pregunta sobre el nivel socioeconómico de sus familias) o han señalado que no finalizarán o no saben si terminarán estos niveles educativos.

3. BENEFICIOS DE LA EXTENSIÓN DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA HASTA LOS 18 AÑOS EN ESPAÑA: UN ANÁLISIS COMPARADO

La propuesta de aumentar la enseñanza obligatoria hasta los 18 años en España representa una iniciativa efectiva en la lucha contra el abandono escolar. Este cambio tiene el potencial de garantizar una educación más equitativa, proporcionando a los jóvenes una preparación adecuada a las exigencias del mercado laboral actual. Al ampliar el horizonte educativo, los jóvenes tendrían más tiempo para adquirir competencias fundamentales no solo para su desarrollo personal y profesional, sino también para su inclusión en la sociedad. En este contexto, la diversificación de los itinerarios educativos se plantea como una estrategia para atender a los distintos intereses y capacidades de los estudiantes, incluyendo opciones como la Formación Profesional, las artes y el deporte.

El incremento de la edad mínima de escolarización obligatoria hasta los 18 años podría reducir significativamente la tasa de abandono escolar temprano, que en España ha sido históricamente alta en comparación con otros países de la Unión Europea. La tasa de abandono escolar temprano en España se situó en un 13,7 % en 2023, frente a una media del 9,5 % en la UE, indicando la necesidad de medidas adicionales para abordar este problema. La extensión de la educación obligatoria también conllevaría un incremento en la proporción de jóvenes que finalizan la educación secundaria superior (Bachillerato o FP Media), mejorando así su nivel de cualificación y empleabilidad. La experiencia de otros países que han implementado reformas similares muestra una serie de beneficios tanto a nivel individual como social.

Aunque todavía son pocos los países que han implantado la escolarización obligatoria hasta los 18 años, la tendencia internacional muestra un interés creciente por estas reformas (Comisión Europea, 2023). El caso de Países Bajos es especialmente ilustrativo: junto con la obligación de alcanzar una startkwalificatie, la elevación de la edad obligatoria tuvo un efecto causal en la reducción del abandono (–2,5 p.p.), lo que avala el enfoque de “obligación de cualificación” como vía para garantizar salidas con título en la secundaria superior (Cabus y De Witte, 2011).

- Escolarización/formación a tiempo completo hasta los 18 años. En Europa existe un grupo de países que ya exige la permanencia educativa plena hasta la mayoría de edad. Bélgica —en sus tres comunidades lingüísticas— fija la obligatoriedad de los 5 a los 18 años, Francia la extiende desde los 3 hasta los 18, y Portugal, Rumanía y Finlandia también sitúan el final de la educación obligatoria en los 18 años. Alemania aplica un modelo mixto: en once länder la obligación efectiva alcanza los 18 años y en cuatro se prolonga hasta los 19 años. El conjunto de estos casos muestra que la extensión a los 18 años es compatible con arquitecturas muy distintas —académicas y duales— y con transiciones escalonadas dentro de la educación secundaria superior.

- Obligación adicional de formación a tiempo parcial. Otros sistemas prefieren cerrar la brecha entre el fin de la educación obligatoria y la inserción laboral mediante una fase de formación obligatoria a tiempo parcial hasta los 18 años. Es lo que hacen Austria y Polonia: tras concluir la enseñanza obligatoria en torno a los 15 años, los jóvenes deben seguir formándose —en el centro o en el puesto de trabajo— hasta los 18 años, combinando estudio y experiencia laboral para asegurar una transición más estable.

- Obligación de cualificación mínima. Países Bajos introduce una regla especialmente relevante para la FP y la dual: si el estudiante no alcanza la startkwalificatie (título mínimo equivalente a HAVO, VWO o MBO-2), debe continuar en educación o formación hasta los 18 años. Esta obligación refuerza el vínculo con la FP y la formación dual y garantiza que la salida del sistema educativo se produzca con una credencial con valor de mercado. En una lógica similar, Hungría exige continuar hasta obtener, al menos, una cualificación parcial de FP.

La comparación sugiere tres líneas de diseño: primero, diversificar la oferta (FP, dual, módulos, segundas oportunidades) para que la permanencia hasta los 18 años no sea “más de lo mismo”, sino trayectorias con sentido académico y laboral; segundo, valorar un enfoque de “obligación de cualificación” que vincule el cumplimiento a la obtención de una credencial mínima —por ejemplo, un título de FP de grado medio o módulos— siguiendo la lógica neerlandesa; y tercero, habilitar fórmulas de tutoría y empleo formativo, a la manera austriaca y polaca, que permitan computar formación parcial en el puesto de trabajo, clave para retener a jóvenes en riesgo de abandono.

3.1. Experiencia internacional en la extensión de la educación obligatoria. El impacto en la finalización de estudios de Bachillerato o FP Media

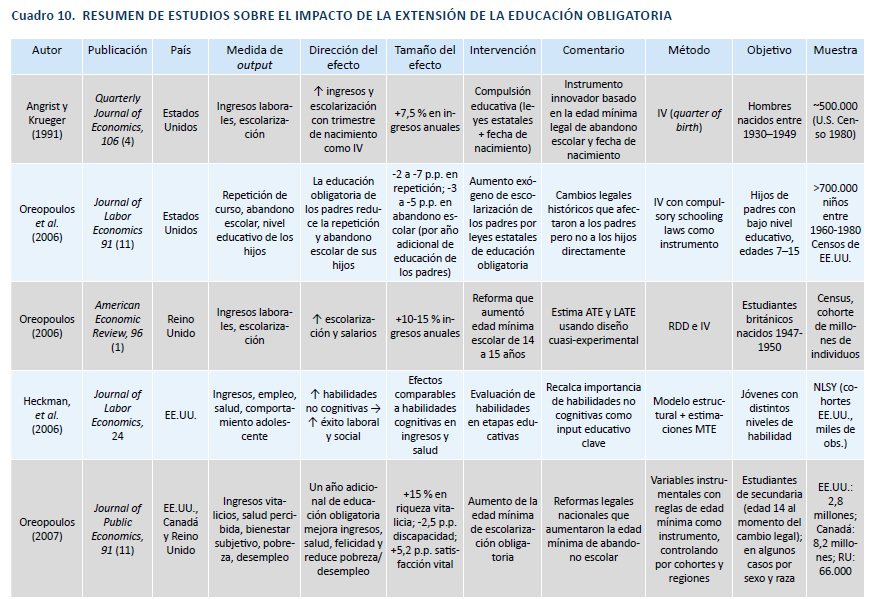

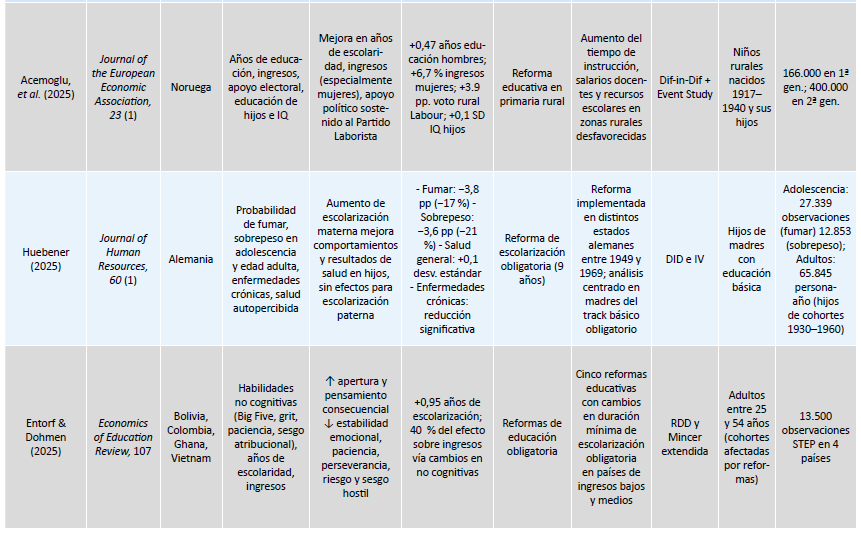

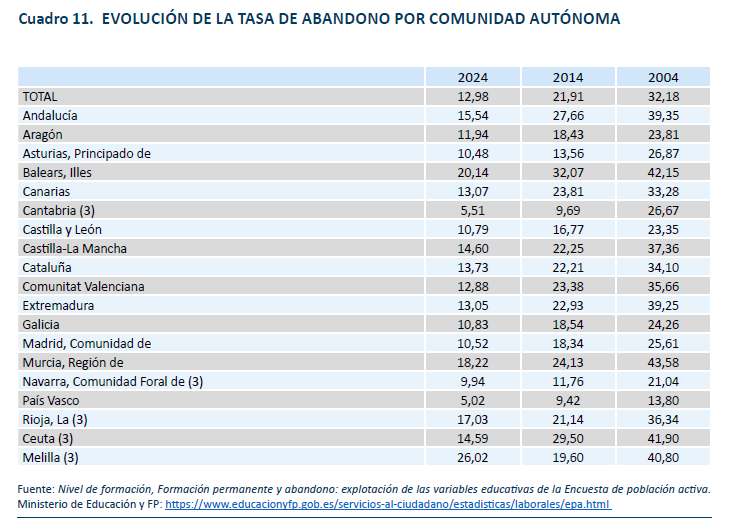

El trabajo pionero de Angrist y Krueger (1991) sobre reformas educativas en Estados Unidos evidenció que un año adicional de educación incrementa en un 10 % los ingresos laborales anuales de los individuos, en promedio. El estudio utiliza una metodología de variables instrumentales para evaluar el efecto causal de la reforma educativa y concluye que la educación adicional permite acceder a empleos de mayor estabilidad y calidad, reduciendo la probabilidad de desempleo y dependencia de prestaciones sociales.

Oreopoulos (2004), por su parte, analizó los efectos de la extensión de la educación obligatoria en Canadá. Este estudio encontró que un año adicional de escolarización llevó a mejoras significativas en los ingresos laborales y a una disminución en el uso de prestaciones sociales. Al mantener a los jóvenes más tiempo en el sistema educativo, se reducen las tasas de abandono escolar y se promueve un mayor desarrollo de habilidades que incrementan sus posibilidades de éxito en el mercado laboral. (Oreopoulos, 2006), muestra que los efectos de prolongar la escolarización obligatoria incluyen un aumento considerable de los ingresos anuales y una reducción en la probabilidad de caer en el desempleo o en situaciones de pobreza. En su análisis, centrado en Canadá, se estima que los estudiantes obligados a completar un año adicional de educación incrementaron sus ingresos en un rango del 9 % al 15 %, presentando además una probabilidad un 10 % menor de situarse por debajo del umbral de pobreza y un 7 % menor de estar desempleados a largo plazo.

Las políticas de extensión de la educación obligatoria pueden tener un impacto significativo en el bienestar de los individuos y en la cohesión social, especialmente para aquellos estudiantes que, en ausencia de dichas normativas, habrían abandonado el sistema educativo. En este sentido, Oreopoulos (2006) argumenta que prolongar la obligatoriedad educativa no solo aumenta los ingresos futuros, sino que también reduce las disparidades socioeconómicas al disminuir la probabilidad de empleo en ocupaciones manuales o de baja cualificación en un 6 %. De hecho, los beneficios no se limitan a mejoras salariales, sino que también contribuyen a la adquisición de habilidades sociales y cognitivas que son cada vez más demandadas en el mercado laboral.

Oreopoulos (2007) utiliza datos de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido para estimar los efectos de los cambios en las leyes de escolarización obligatoria sobre distintos indicadores de bienestar. Los resultados muestran que un año adicional de educación obligatoria incrementa la riqueza vitalicia en torno al 15 %, incluso después de descontar el ingreso dejado de percibir por permanecer más tiempo en la escuela. Además, se observan mejoras en múltiples dimensiones no económicas: una reducción de entre 2 y 3 puntos porcentuales en la probabilidad de reportar mala salud, una disminución del 6 % en la probabilidad de caer por debajo del umbral de pobreza y un aumento significativo en la satisfacción vital y en los niveles de felicidad autoevaluados. Los efectos son especialmente pronunciados en los grupos con menor nivel educativo inicial, lo que refuerza la idea de que estas políticas tienen un impacto redistributivo y pueden actuar como un mecanismo eficaz de equidad intergeneracional. Por tanto, la extensión de la escolarización obligatoria no solo amplía las oportunidades educativas, sino que también genera retornos sostenidos en salud, ingresos y bienestar psicológico a lo largo del ciclo de vida. Además, como muestran Oreopoulos et al. (2006), un año adicional de educación obligatoria para los padres reduce en hasta 7 puntos porcentuales la probabilidad de que sus hijos repitan curso y en hasta 5 puntos la probabilidad de que abandonen los estudios antes de completar la educación secundaria, lo que indica efectos intergeneracionales claros de este tipo de políticas. En el Reino Unido, Oreopoulos y Salvanes (2011) confirmaron este resultado al estudiar la reforma que elevó la edad mínima de abandono escolar de 14 a 15 años. Los resultados muestran que la reforma redujo el uso de prestaciones sociales en un 10 % y disminuyó la pobreza en un 8 %.

Diversos países europeos ya han extendido la obligatoriedad educativa hasta los 18 años como medida para mejorar la cualificación de los jóvenes y adaptar la educación a las exigencias del siglo XXI (López Rupérez et al., 2015). Algunos países europeos como Holanda, Portugal o Macedonia ya han ampliado la escolarización obligatoria hasta los 18 años. Además, el Parlamento Europeo recomienda que los Estados miembros hagan responsables a los padres de la educación de sus hijos hasta esa edad.

Más recientemente, Hofmarcher (2021) realizó un análisis comparativo en 32 países europeos, en el cual se observa la relación entre las reformas que extienden la educación obligatoria y los años promedio de escolarización completados por los jóvenes. El estudio identifica una clara discontinuidad en los años promedio de educación en torno al punto de implementación de la reforma, lo que sugiere un cambio significativo en la tendencia educativa antes y después de la entrada en vigor de dicha medida. Este cambio se traduce en un aumento en el número de jóvenes que completan al menos un año adicional de educación, con beneficios a largo plazo tanto a nivel personal como social. Hofmarcher (2021) concluye que un año adicional de educación reduce en un 29 % el riesgo de pobreza y en un 17 % las dificultades económicas. Además, el estudio destaca el impacto positivo de la educación en otros indicadores, como la reducción de la privación material severa y la percepción de estabilidad económica.

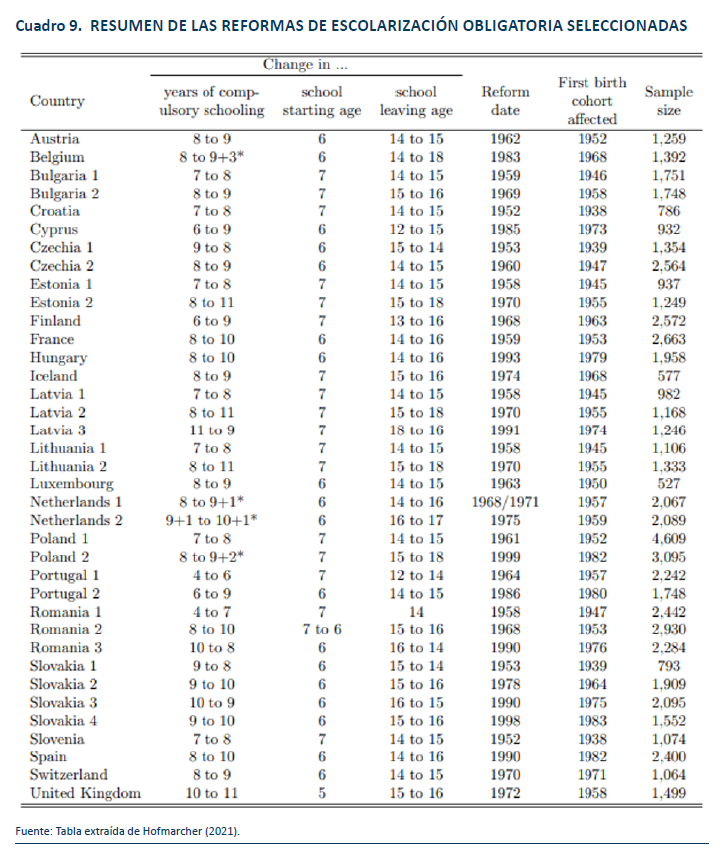

El cuadro 9 (extraído del artículo de Hofmarcher, 2021) presenta las reformas educativas europeas, donde se evidencia una clara discontinuidad en el número promedio de años de educación completados en la primera cohorte afectada por las reformas. Hofmarcher (2021) enumera las 37 reformas en 23 países que cumplen con los criterios de selección y que utiliza en su análisis principal. De estas reformas, 20 implicaron un aumento o disminución de un año en la duración de la educación obligatoria, ocho reformas involucraron tanto incrementos como reducciones de dos y tres años, y una de ellas supuso un cambio de cuatro años. En total, 32 reformas extendieron la duración de la educación obligatoria y cinco la redujeron. Las reformas se centraron en cambios en la duración de la escolarización obligatoria en niveles educativos aproximadamente similares, generalmente en el rango de 7 a 10 años.

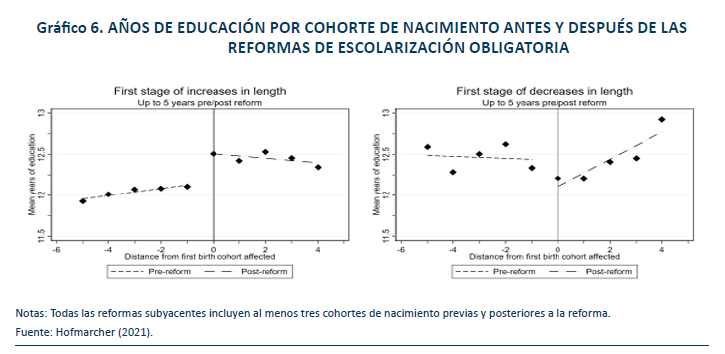

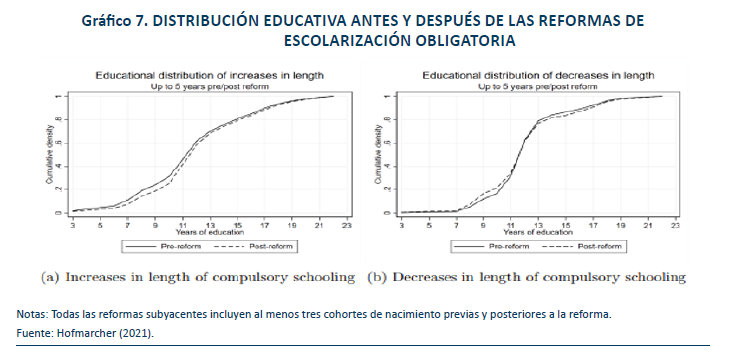

El gráfico 6, por su parte, muestra la distribución educativa completa y cómo se ha desplazado en respuesta a los cambios en la duración de la educación obligatoria. La mayoría del desplazamiento se concentra en torno al nuevo número mayor de años de educación obligatoria, lo que sugiere que las reformas efectivamente movieron a algunos estudiantes desde el nivel inferior previo al nuevo nivel establecido, es decir, aquellos que solo asisten a la escuela mientras están obligados a hacerlo.

En términos de aumentos en la duración de la educación obligatoria, el desplazamiento de la distribución educativa también es visible en niveles educativos superiores. Esto podría deberse a que los estudiantes se sintieron motivados a continuar más allá de la edad escolar obligatoria gracias a la nueva normativa, adquiriendo así un mayor interés por la educación durante el año adicional de escolarización. También podría explicarse por estudiantes potencialmente más capacitados que intentaron diferenciarse en términos educativos de los ahora más numerosos estudiantes con el nivel mínimo de educación.

El trabajo de Shidiqi y Choi (2023) analiza los efectos de la reforma educativa de 1994 en Indonesia, que extendió la escolarización obligatoria de 6 a 9 años. Utilizando un diseño de regresión discontinua, los autores exploran el impacto de esta política en diversos resultados educativos a medio y largo plazo, aprovechando la discontinuidad generada por la ley en función del mes y año de nacimiento de los individuos. Los resultados muestran que la reforma aumentó significativamente el número de años de educación completados y la probabilidad de finalización de la educación secundaria en los niveles medio y superior, especialmente en las zonas urbanas y entre individuos de familias con bajos niveles de educación paterna. La probabilidad de completar al menos la educación secundaria inferior (equivalente a la Educación Secundaria Obligatoria en otros países) se incrementó en un 8 % para los individuos expuestos a la reforma en comparación con los no expuestos. Además, la reforma también impulsó la probabilidad de finalizar los 12 años de escolarización completa en un 10 %, aunque no se observaron efectos significativos en la matriculación universitaria.

Shidiqi y Choi (2023) señalan que la reforma fue especialmente beneficiosa para los estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos. Los jóvenes de familias con bajo nivel educativo paterno presentaron una probabilidad 15 % mayor de completar la educación secundaria gracias a la reforma, lo que sugiere que estas políticas pueden desempeñar un papel crucial en la reducción de las desigualdades educativas. A su vez, el nivel educativo materno también mostró un efecto diferencial: los estudiantes con madres altamente educadas se beneficiaron más de la reforma, incrementando su probabilidad de finalizar la educación secundaria superior en un 13 %.

En conclusión, el estudio de Shidiqi y Choi (2023) demuestra que la extensión de la escolarización obligatoria puede tener un impacto positivo significativo en la finalización de la educación secundaria y la mejora del capital humano, especialmente en grupos tradicionalmente marginados.

Una contribución destacada sobre los efectos de la extensión de la escolarización obligatoria es el estudio de (Black et al., 2024), que analiza la reforma educativa noruega de los años 60, que elevó la duración mínima de la educación obligatoria de siete a nueve años. Aprovechando la implementación gradual de la reforma a nivel municipal, los autores emplean un diseño de regresión discontinua combinado con diferencias en diferencias para identificar su impacto. Los resultados muestran que un año adicional de escolarización produjo un aumento significativo en los años de educación alcanzados, así como en los ingresos laborales futuros, especialmente entre los estudiantes de entornos socioeconómicos más desfavorecidos. En concreto, los estudiantes afectados por la reforma completaron, en promedio, 0,14 años adicionales de educación y experimentaron un aumento del 3,7 % en sus ingresos a los 40 años. Además, se detectan beneficios intergeneracionales, ya que los hijos de las cohortes tratadas también lograron mejores resultados educativos. El estudio destaca que la reforma no solo elevó el nivel formativo de la población, sino que también contribuyó a reducir desigualdades y mejorar la movilidad social en el largo plazo.

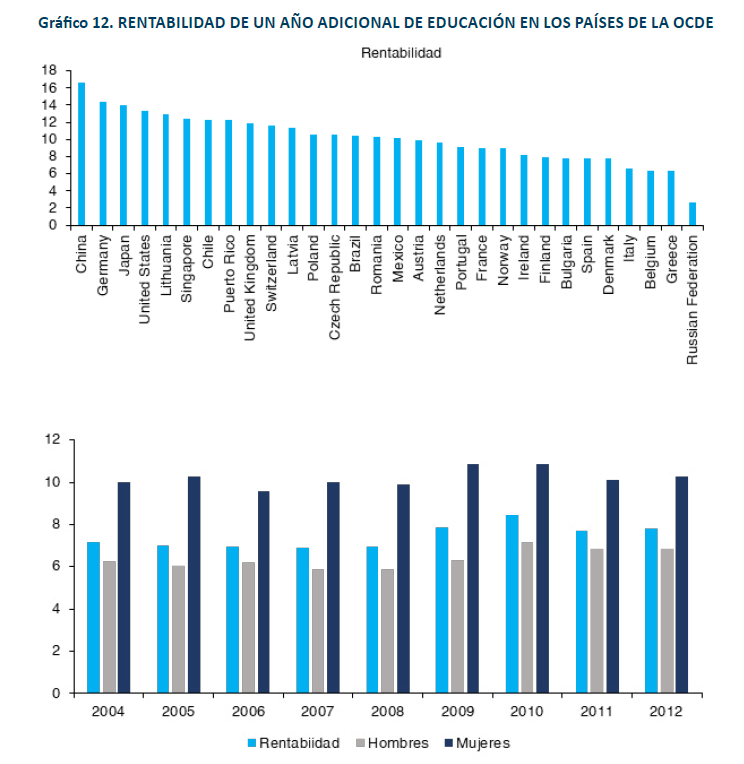

Uno de los principales referentes en el estudio de los retornos a la educación es George Psacharopoulos. En su artículo más reciente (2024), ofrece una revisión histórica y crítica de más de un siglo de estimaciones del rendimiento de la inversión educativa. Psacharopoulos destaca que, desde las primeras aproximaciones empíricas del siglo XX hasta las técnicas econométricas más actuales, las tasas de retorno privadas a la educación se han mantenido sorprendentemente estables en torno al 10 % por año adicional de escolarización. Este hallazgo refuerza la idea de que la educación es, en promedio, una de las inversiones más rentables, tanto para el individuo como para la sociedad. Además, subraya que los retornos sociales, aunque menos estudiados, tienden a justificar ampliamente la financiación pública de la educación, especialmente en niveles básicos. También señala que las reformas que han utilizado cambios exógenos en la escolarización obligatoria (como las analizadas por Oreopoulos, 2006) han sido fundamentales para establecer el carácter causal del vínculo entre educación e ingresos. Por último, el autor advierte sobre algunos usos incorrectos de la función de Mincer y llama a desarrollar más estimaciones sobre retornos sociales amplios, incluyendo efectos externos como salud, participación política o reducción del crimen (Psacharopoulos, 2024).

Un ejemplo particularmente ilustrativo es el caso de otro país escandinavo como Dinamarca. Karlson y Landersø (2024) analizan dos reformas educativas clave del siglo XX para estudiar su impacto en la movilidad intergeneracional. La primera reforma, implementada en 1958, supuso una ampliación sustancial del acceso y la calidad de la educación secundaria, especialmente en zonas rurales y áreas con menor nivel educativo previo. Los autores encuentran que esta reforma tuvo efectos significativos en varios indicadores clave: incrementó los años de escolarización completados por los hijos, mejoró sus resultados en pruebas cognitivas y aumentó sus ingresos de mayores.

En concreto, la probabilidad de completar al menos nueve años de escolarización aumentó en 14 puntos porcentuales entre los hijos de padres con bajo nivel educativo. Además, el coeficiente de regresión intergeneracional —que mide cuánto influye el nivel educativo de los padres en el nivel educativo de sus hijos— se redujo en 0,14 puntos. Esta reducción implica que, tras la reforma, el nivel educativo de los padres pesaba menos en la trayectoria educativa de los hijos, lo que indica una mejora en la movilidad social: es decir, los hijos de familias con menos educación tenían más probabilidades de mejorar su situación respecto a la generación anterior, independientemente del origen familiar.

Además de este avance en movilidad, la reforma de 1958 produjo mejoras claras en las habilidades cognitivas y los ingresos de los beneficiarios, lo que sugiere que su impacto fue profundo y duradero. En cambio, una segunda reforma introducida en 1972, que extendió la escolarización obligatoria de 7 a 9 años, también logró reducir la transmisión intergeneracional del nivel educativo, pero no produjo mejoras medibles ni en habilidades cognitivas ni en ingresos. Esta diferencia sugiere que el efecto de las políticas educativas no depende solo del número de años de escolarización, sino también de factores como la calidad de la oferta formativa, la estructura del sistema y el momento de la intervención.

Otro artículo que analiza la extensión de la enseñanza obligatoria en Noruega es el del reciente Premio Nobel Acemoglu et al. (2025). La reforma llevada a cabo en 1936, impulsada por el recién electo Partido Laborista noruego, aumentó significativamente los recursos destinados a la educación primaria en áreas rurales, reduciendo el tamaño de las clases, incrementando el salario de los docentes y elevando el tiempo mínimo de instrucción. A diferencia de muchas reformas, su implementación fue inmediata y centralizada, lo que permite identificar de forma nítida sus efectos.

Los resultados muestran que los niños que crecieron en las zonas más afectadas por la reforma completaron más años de educación y, en el caso de las mujeres, también obtuvieron mayores ingresos a lo largo de su vida laboral. Además, se observaron efectos intergeneracionales, con mejoras en el nivel educativo e incluso en las puntuaciones de coeficiente intelectual (IQ) de los hijos. Sin embargo, el hallazgo más novedoso del estudio es de carácter político: los municipios rurales más beneficiados por la reforma aumentaron de forma persistente su apoyo electoral al Partido Laborista durante al menos tres décadas. Este cambio fue clave para consolidar la coalición socialdemócrata noruega. Los autores descartan que estos efectos se deban únicamente a una mayor participación electoral o a una estrategia de clientelismo, y argumentan que se trata de un ejemplo de cómo una política pública transformadora puede generar lealtad política sostenida cuando cumple con las promesas realizadas a la ciudadanía.

3.2. Impacto de la extensión de la educación obligatoria en la salud y el bienestar

El artículo de Oreopoulos y Salvanes (2011) examina los efectos no pecuniarios de la educación, es decir, los beneficios que la educación proporciona más allá de las ganancias salariales y el rendimiento económico. Estos efectos incluyen la influencia de la educación en la salud, la satisfacción laboral, la estabilidad familiar y la confianza en la sociedad, entre otros. Los autores argumentan que, además de los efectos financieros, la educación afecta significativamente a la calidad de vida de las personas a través de varios canales no monetarios, como la reducción de comportamientos de riesgo, la mejora de las habilidades de toma de decisiones y el aumento del bienestar general.

a) Bienestar y felicidad

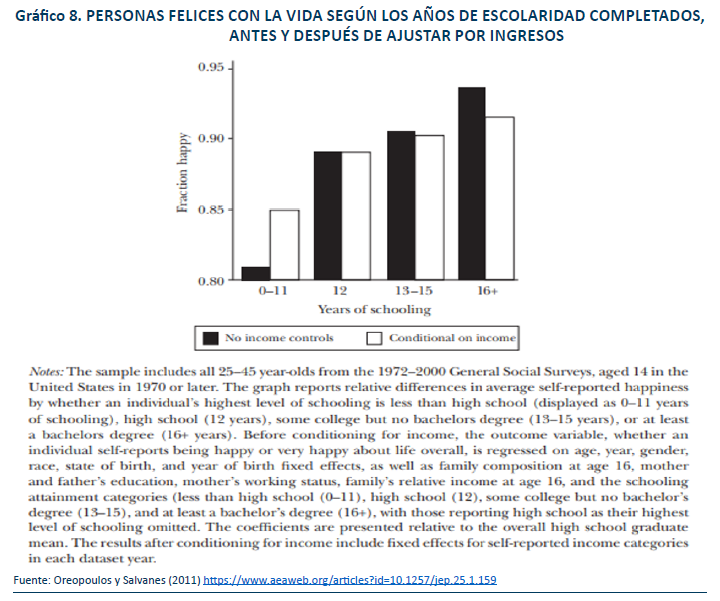

Los autores exploran cómo la educación se asocia con la felicidad y el bienestar general. El gráfico 8 muestra la relación entre el nivel de educación alcanzado y la felicidad autorreportada de individuos de 25 a 45 años en EE. UU., basada en los datos de las General Social Surveys (1972-2000). Los resultados indican que los graduados de secundaria señalan ser felices un 8 % más a menudo que los que abandonaron la escuela, mientras que los graduados universitarios son un 5 % más felices que los de secundaria. Al ajustar por el nivel de ingresos, estas diferencias se reducen a un 4 % y 2 % respectivamente, lo que sugiere que parte del efecto se debe a mayores ingresos, pero la educación tiene un impacto adicional en el bienestar.

b) Satisfacción y prestigio laboral

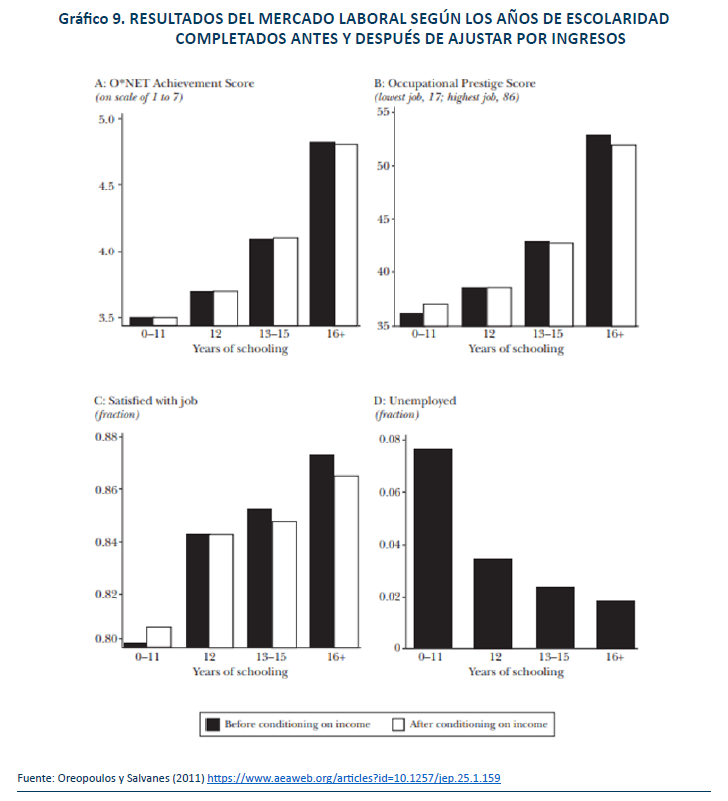

El gráfico 9 presenta la relación entre el nivel de educación y la satisfacción en el trabajo, utilizando descriptores del Occupational Information Network (ONET)*, como «Logro», «Independencia», «Relaciones», «Reconocimiento» y «Condiciones de trabajo». Los trabajadores con más años de escolarización están en empleos que ofrecen mayor autonomía y satisfacción personal. Además, el análisis muestra que los trabajadores con al menos un año de universidad obtienen, en promedio, trabajos con 4,5 puntos más de prestigio que aquellos con solo secundaria, y los graduados universitarios presentan una diferencia de 10 puntos en comparación con los de secundaria.

c) Estabilidad familiar y estilo de crianza

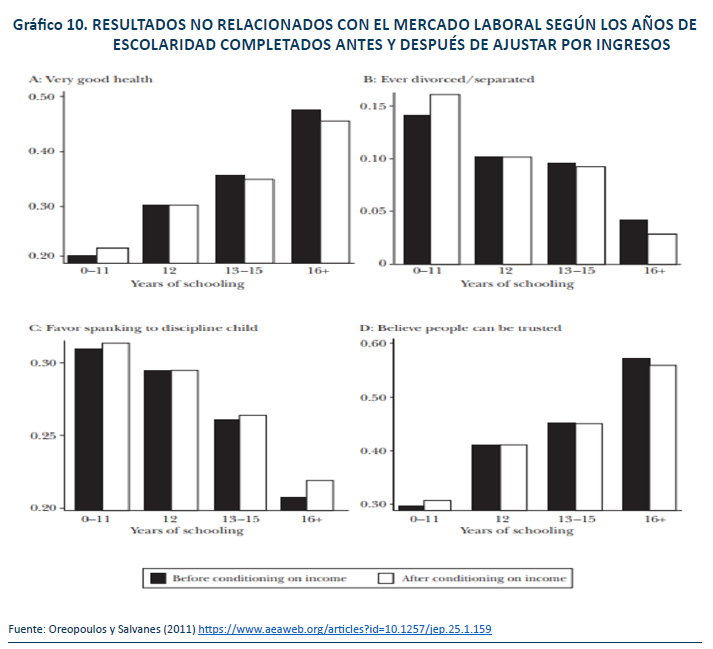

El gráfico 10 explora la relación entre la educación y la estabilidad familiar, mostrando que los individuos con más años de educación tienen menores tasas de divorcio. Los graduados universitarios tienen un 10 % menos probabilidad de haberse divorciado que aquellos con solo secundaria. Además, los padres con mayor nivel educativo tienden a tener menos hijos y muestran actitudes más moderadas respecto a la disciplina, indicando un estilo de crianza más positivo y menos propenso al castigo físico.

d) Salud y estilo de vida

Los beneficios de la educación en la salud son evidentes en múltiples estudios, y el artículo destaca que los individuos con más educación tienden a adoptar comportamientos más saludables y a hacer un mejor uso de la información sanitaria. El gráfico 10, panel A, muestra que la educación se asocia con una mejor salud subjetiva. Los individuos con educación superior señalan tener mejor salud que aquellos con niveles educativos menores, incluso después de ajustar por ingresos. Además, la educación reduce la incidencia de enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión, y la frecuencia de hospitalizaciones, lo que sugiere que una mayor escolarización promueve una mejor gestión de la salud a lo largo de la vida.

e) Confianza y capital social

El último panel del gráfico 10 muestra una relación positiva entre la educación y la confianza social. Los individuos con mayor nivel educativo son más propensos a confiar en los demás, lo cual es crucial para la cohesión y el capital sociales. La educación no solo fomenta habilidades cognitivas, sino que también promueve comportamientos prosociales y una mayor integración en la comunidad.

Oreopoulos y Salvanes (2011) concluyen que los beneficios no pecuniarios de la educación, como la mejora en la salud, la satisfacción laboral y la estabilidad familiar, son fundamentales para comprender el verdadero valor de la escolarización.

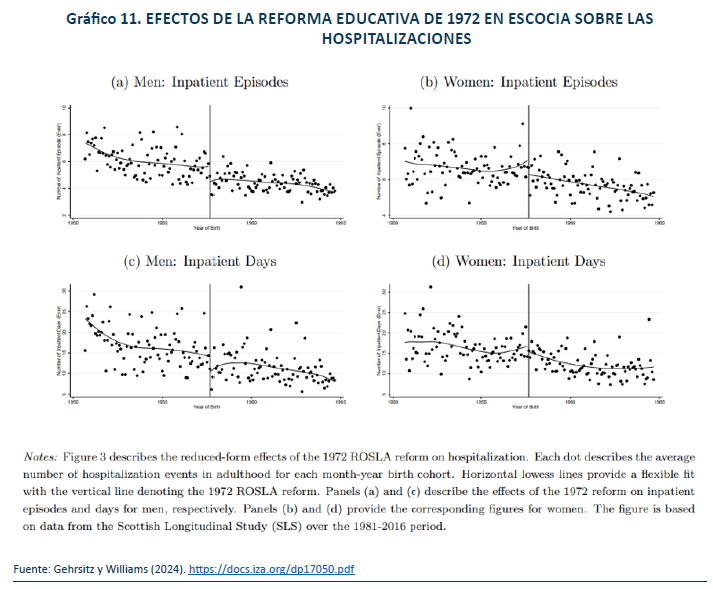

Gehrsitz y Williams (2024) analizaron el impacto a largo plazo de la reforma educativa de 1972 en Escocia, que elevó la edad mínima de abandono escolar de 15 a 16 años. Esta reforma exógena proporcionó una oportunidad única para examinar el efecto causal de un año adicional de escolarización en la salud y el bienestar de los individuos a lo largo de su ciclo de vida. Utilizando un diseño de regresión discontinua, los autores encontraron que un año adicional de educación redujo significativamente las hospitalizaciones por enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como las cardiovasculares y el abuso de alcohol, en 0,37 desviaciones estándar. Los efectos se concentraron en hombres de mediana edad, comenzando a ser perceptibles a partir de los 30 años y volviéndose más pronunciados en edades avanzadas, entre los 45 y 55 años.

Adicionalmente, la reforma mostró una reducción significativa en la incidencia de cánceres asociados al consumo de tabaco y alcohol, especialmente entre hombres. A diferencia de otros estudios que encontraron efectos ambiguos en medidas de salud subjetivas como el estado general percibido o los hábitos de consumo, Gehrsitz y Williams (2024) se centraron en indicadores objetivos de salud basados en registros administrativos. El gráfico 11 muestra la reducción en la tasa de hospitalización por enfermedades relacionadas con el estilo de vida entre hombres de mediana edad en Escocia. La línea vertical indica el momento de implementación de la reforma, tras el cual se observa una caída significativa en las hospitalizaciones, con efectos que se intensifican en las edades de 45 a 55 años.

Este trabajo aporta nueva evidencia a la literatura existente al mostrar cómo los beneficios de la educación en la salud evolucionan a lo largo del ciclo de vida, destacando la relevancia de la inversión en educación para la reducción de hospitalizaciones relacionadas con comportamientos de riesgo. Según el modelo extendido de demanda de salud de Grossman (1972), la mayor escolarización lleva a una mejor gestión de la salud a lo largo de la vida, al incrementar la eficiencia en el uso de la información sanitaria y la adopción temprana de prácticas preventivas. Esto se traduce en una disminución acumulativa de hospitalizaciones por enfermedades como la hipertensión y la diabetes, cuyo riesgo se incrementa con la edad.

En definitiva, un mayor nivel educativo también está vinculado a una mayor esperanza de vida y a una reducción de las comorbilidades. La educación juega un papel clave en el desarrollo del conocimiento sobre la salud, la implementación de comportamientos saludables, el uso de servicios preventivos (Feinstein et al., 2004) y la omisión de conductas de riesgo, como el tabaquismo (Clark & Royer, 2013). En general, se ha encontrado que la educación reduce el tabaquismo, el uso de sustancias, la depresión, la obesidad y los malos resultados de salud, a la vez que fomenta el ejercicio regular. El efecto causal de la educación sobre la salud y los comportamientos saludables parece ser especialmente pronunciado en los hombres (Conti et al., 2010).

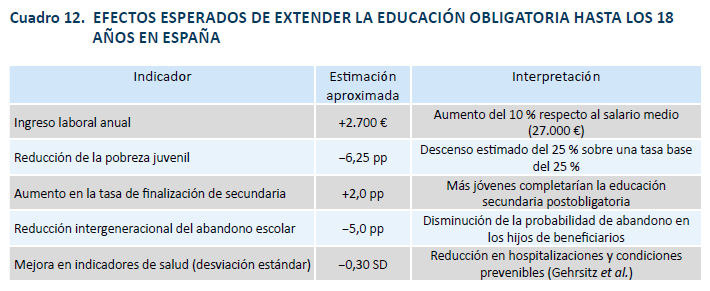

Farquharson et al. (2024) también señalan que la educación tiene numerosos impactos adicionales que benefician tanto a los individuos como a la sociedad en su conjunto. Entre la evidencia que citan de la literatura encuentran investigaciones que demuestran que las personas con niveles educativos más bajos tienen una mayor prevalencia de condiciones de salud mental, y esta ha aumentado a un ritmo más acelerado en comparación con aquellos con mayor nivel educativo. Existe evidencia científica sobre los mecanismos a través de los cuales la educación puede reducir el comportamiento delictivo. Estos incluyen el aumento de las habilidades y la capacidad para obtener un empleo legítimo; el incremento de los ingresos; la mejora de las «habilidades blandas» como la toma de decisiones y la paciencia. Por ejemplo, Feinstein (2002) estima que, si el 1 % de la población en edad laboral sin cualificación obtuviera un nivel educativo equivalente al bachillerato, el ahorro por la reducción de delitos sería de más de 700 millones de euros anuales. En el mismo sentido, Machin et al. (2011) demuestran, también para el Reino Unido, que aumentar la edad mínima para abandonar la escuela redujo de forma significativa los delitos contra la propiedad durante la década siguiente.