El impacto socioeconómico local de las energías renovables en España: un análisis entre escalas y tiempos

Energías renovables, tecnología eólica, input-output, empleo y renta, diferentes escalas espaciales y temporales

Jorge Bielsa Callau*, Ignacio Cazcarro** y Guillermo Rodríguez-López*

Papeles de Energía, N.º 26 (septiembre 2024)

La transición hacia las energías renovables es clave para combatir el cambio climático. Sin embargo, es conocido que su implementación en áreas rurales plantea interrogantes sobre sus beneficios locales y por ende sobre su aceptación y, en última instancia, su factibilidad. Este artículo examina parte de esos impactos socioeconómicos para el caso de la energía eólica usando diferentes escalas geográficas y temporales. Partiendo de un enfoque europeo y nacional, descendemos hasta la escala local con casos de estudio realizados en comarcas concretas donde se proyecta desplegar varios parques eólicos. Si la escala geográfica es importante, no lo es menos el marco temporal: saber si los efectos son transitorios o permanentes puede ser determinante. El objetivo de este artículo es explorar y recopilar, con referencias a estudios previos, tanto propios como de otros/as publicados por colegas, los efectos de los despliegues eólicos en términos de empleo-renta y sus implicaciones sobre el desarrollo rural.

1. INTRODUCCIÓN♦

La electrificación de la economía es una de las condiciones necesarias del proceso de descarbonización si se quiere mitigar los efectos del cambio climático (Arthington et al., 2018). Las energías denominadas renovables son las que hacen que esa electrificación sin emisiones sea posible a medio y largo plazo. Sin embargo, la instalación de parques renovables implica cambios en los territorios que pueden afectar negativamente a las comunidades locales de diversas formas: cambios en el paisaje y los usos del suelo, ruidos, etc. Una combinación de esos factores puede acarrear potenciales pérdidas sobre las economías locales, por ejemplo, en el turismo de la naturaleza, en el residencial de larga estancia, en las actividades agropecuarias, etc.

Ésa es la razón por la que instalar plantas de generación eléctrica puede no reportar un beneficio socioeconómico neto para los habitantes de esas áreas, o que no necesariamente sea elevado, en un porcentaje importante de los beneficios generados. En el estudio de los impactos de la instalación de energía renovable hay varias cuestiones a tener en cuenta. Primero, la dimensión espacial en la que calculamos el impacto. Por ejemplo, los efectos para el planeta en su conjunto pueden ser muy diferentes de los efectos netos en el área donde realmente se instalan las plantas. Segundo, la dimensión temporal de los impactos, ya que son muy diferentes los efectos durante el tiempo de construcción del parque eólico (probablemente efectos positivos en empleo directo e indirecto) de los que habrá una vez terminada su construcción (principalmente los derivados del mantenimiento). Tercero, los efectos se pueden analizar desde distintas perspectivas: económica, social y ambiental. En todos estos niveles aparecen efectos positivos y negativos, por lo que un análisis completo encierra bastante complejidad.

En este documento nos vamos a centrar más en los aspectos socioeconómicos de la energía eólica, que tienen sus particularidades respecto al resto de fuentes renovables y son los que hemos trabajado más en detalle en los últimos años (Almazán et al., 2024; Cazcarro et al., 2024). En esos trabajos se ha utilizado la metodología input-output con tablas multirregionales (en adelante MRIO) con el objetivo de calcular el impacto en producción y empleo sobre las economías locales. El modelo input-output (Leontief, 1941) ha sido una herramienta tradicionalmente utilizada para analizar los efectos de inversiones porque permite cuantificar tanto los impactos directos como los indirectos (derivados de las relaciones intersectoriales) con un número muy limitado de supuestos (Garrett-Peltier, 2017). Además, la versión multirregional de dicho modelo input-output permite localizar geográficamente los efectos. Esta mejora metodológica y la capacidad de disponer y manejar grandes bases de datos han marcado un salto cualitativo en la capacidad explicativa de los impactos respecto a versiones más antiguas de esta metodología. Como se verá en las páginas que siguen, esa posibilidad de situar sectorial y geográficamente los efectos permite afinar considerablemente los resultados, aspecto muy importante en el caso que nos ocupa.

En lo que sigue, en la sección 2 presentamos una rápida panorámica de los diferentes contextos de las escalas que se evalúan (nacional, regional y comarcal-local), para seguidamente en la sección 3 comentar los resultados de los estudios seleccionados que consideramos que más pueden servirnos para debatir la cuestión de la generación/mantenimiento (o incluso pérdida) de empleos asociados a los proyectos en eólica. De nuevo procedemos desde la mayor escala a la menor, la más local, concluyendo la sección con una síntesis sobre los multiplicadores de empleo asociados a las demandas de bienes y servicios por las inversiones en la fase de construcción, y con una discusión de los desafíos presentes y futuros. En la sección 4 se presentan las conclusiones y debates, especialmente en torno a las implicaciones directas de dichos resultados.

2. CONTEXTOS DE LAS DIFERENTES ESCALAS

Para adentrarnos en el ámbito de la investigación económica que se centra en estudiar el impacto de las políticas medioambientales, a continuación, presentamos una pequeña introducción de los estudios económicos más relevantes, y seguimos la sección con una exposición de los resultados encontrados en el estudio Alvaro Taús y Curtis (2024) para el caso de Irlanda.

2.1. Energía eólica en España: impacto nacional

El despliegue acelerado de las energías renovables ha desempeñado un papel esencial en la estrategia de la Unión Europea y de España para hacer frente a la crisis energética, siendo fundamental para aumentar la seguridad del suministro y obtener precios más asequibles para los consumidores. Esta fuerte apuesta por las energías renovables se ha visto reforzada con la publicación en España de los nuevos objetivos a 2030 previstos en el borrador de PNIEC 2023- 2030 (48 % de renovables sobre el uso final de energía, 81% de energía renovable en generación eléctrica), y en Europa con la publicación de la Directiva 2023/243 (42,5 % de renovables sobre el consumo final bruto de energía de la Unión en 2030). De acuerdo con los datos de Red Eléctrica Española (REE, 2024), el parque de generación con fuentes de energía renovables en España a finales de 2023 ascendió a más de 77 GW producido el récord histórico de suponer más de la mitad de la generación total.

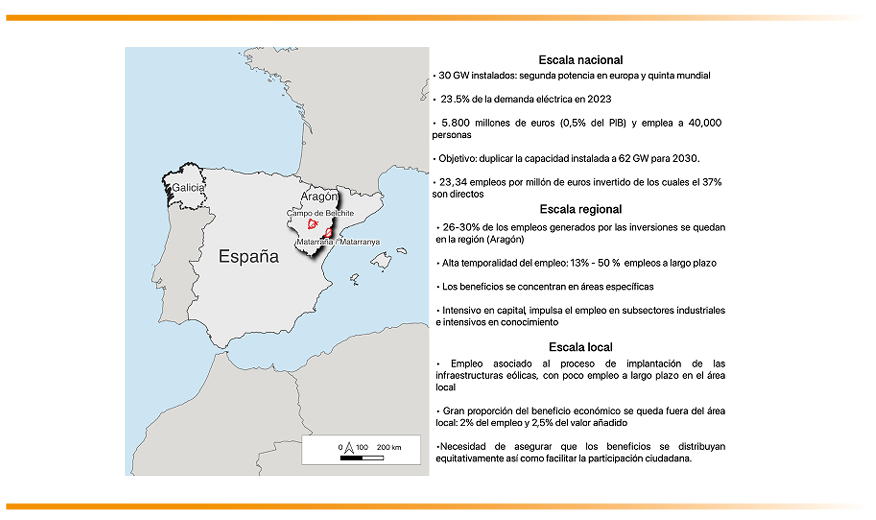

En relación con la instalación de energía eólica, la eólica española es la quinta potencia a nivel mundial en el ranking de países con mayor potencia eólica instalada y la segunda a nivel europeo. En los últimos años ha avanzado significativamente, superando ya los 30 GW de capacidad instalada1, lo que constituye un hito importante para el sector energético y demuestra el compromiso del país con la transición hacia fuentes más limpias y sostenibles. Como se recoge por la AEE (2024), la energía eólica es la tecnología que más aporta al sistema energético español, superando el 23,5 % de la cobertura de la demanda en 2023. No obstante, cabe señalar que los 607,23 MW instalados en 2023 están por debajo de los 5,2 GW anuales necesarios para cumplir con los ambiciosos objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Para duplicar la capacidad instalada y llegar a los 62 GW, será necesario un esfuerzo continuo y mayores inversiones en energías renovables.

De acuerdo con la (AEE, 2024), el sector eólico en España aporta más de 5.800 millones de euros a la economía española (0,5 % del PIB) y emplea a 40.000 personas en la actualidad, y se prevé que se duplique esta cifra para 2030. Entender bien estas cifras, y lo que se está considerando, es probablemente lo que más investigación requiere para comparar con el resto de los análisis que se presentan aquí. Por ejemplo, de acuerdo con el INE (2024), el sector de “351 Producción, transporte y distribución de energía eléctrica” en su conjunto (i.e., de todas las energías) muestra una ocupación ligeramente inferior a las 40.000 personas. Claramente en los datos de la AEE (2024) y otros análisis similares (AEE, 2023), los empleos considerados no son sólo estrictamente los de la producción eléctrica, sino también los de los sectores auxiliares (además de siempre considerarse efectos inducidos). Sin duda desde el sector se tiene un conocimiento exhaustivo y detallado del tipo de actividades y trabajos asociados a la industria eólica, y esa información, como la del detalle espacial y sectorial de las compras es de muy notable utilidad. En los análisis con tablas y modelos input-output que comentaremos, los datos de empleo que se consideran en cada sector son los directos, los reflejados por las estadísticas de empleo en cada sector. Y es con la demanda final, de inversión, etc., utilizando los algoritmos asociados a la cadena de producción, donde obtenemos los empleos directos e indirectos para todos los sectores de las diferentes economías (doméstica, del municipio, comarca o región analizada, y exterior, con detalle para otras regiones). Lógicamente siempre se evita la doble contabilidad y se suelen necesitar cálculos adicionales al shock de demanda final de inversión para los consumos directos en el territorio y para la generación de rentas por imposición.

2.2. Energía eólica en la Comunidad Autónoma de Aragón: ejemplo de impacto regional

Aragón se ha convertido en la segunda región con mayor potencia instalada en España, tras Castilla y León (AEE, 2024), y se espera que esa expansión continúe en los próximos años. Los valores acumulados en este tipo de energía son superiores a los que le correspondería por población y por territorio, consolidándose como un actor clave en la generación renovable en España (CLENAR, 2021; Cazcarro et al., 2024). Las causas de ese desarrollo tienen que ver con su abundante recurso eólico y con una normativa que facilita este tipo de inversión. En términos de crecimiento, Aragón fue en 2023 la comunidad autónoma con mayor incremento de potencia eólica con 307 MW nuevos, seguida de Castilla-La Mancha (92 MW) y Cataluña (60 MW). La cuestión de la importante heterogeneidad regional en términos de posicionamiento relativo y la sostenibilidad en la implantación de energías renovables ha sido estudiada en Gutiérrez-Pedrero et al. (2020), analizando las diferencias en atributos (destacando principalmente los ligados a la inversión y al conocimiento ambiental) a la hora de condicionar la expansión de la capacidad de producción de energía renovable en 2004-2017, en particular de la eólica.

Según la Asociación Empresarial Eólica (AEE-MINCOTUR, 2019), la energía eólica ha generado miles de empleos directos y ha contribuido a la diversificación económica regional. A nivel regional, la Dirección General de Energía del Gobierno de Aragón (DGA, 2021 y 2024) estima que el sector eólico ha sido un motor de cambio, contribuyendo con miles de empleos en la fase de construcción de parques eólicos, aunque, como veremos, la creación de empleos permanentes en la fase de operación es mucho más limitada (Cazcarro et al., 2024).

Por otra parte, es importante destacar que los beneficios, ya sea en términos de empleo (salarios) o las rentas del capital, no se distribuyen de manera uniforme en el territorio. Como señalan Fabra et al., (2024) en su estudio a nivel nacional para España, las características de la energía eólica no son muy propicias para dejar sus efectos de forma distribuida geográficamente. A esa misma conclusión, aunque con diferente metodología, llegamos tanto en Almazán et al., (2024) como en Cazcarro et al., (2024) para el nivel comarcal y autonómico respectivamente.

Nuestros resultados van en la misma línea de otros estudios pioneros sobre estas cuestiones que se han realizado para otras CC. AA. en España (e.g. Varela-Vázquez y Sánchez-Carreira, 2015, para Galicia). El despliegue de la energía eólica comenzó en Galicia mucho antes (a mediados de los años 90 del siglo pasado), cuando algunas compañías eléctricas pusieron en marcha proyectos a gran escala para aprovechar sus abundantes recursos eólicos. En dicho trabajo ya se contextualizaba cómo Galicia destacó pronto como una de las principales regiones españolas en términos de capacidad instalada (actualmente se sitúa la cuarta comunidad autónoma en potencia instalada), pero que, sin embargo, su desarrollo en términos de capacidad industrial, así como en innovación y rendimiento tecnológico no ha sido destacable en comparación con otras regiones españolas, como Navarra. (Varela-Vázquez y Sánchez-Carreira, 2014).

2.3. Energía eólica en la Comarca del Matarraña: ejemplo de impacto local

La comarca del Matarraña, situada en el sureste de Aragón, tiene una economía basada en la agricultura, la industria agroalimentaria y el turismo, especialmente el residencial (de larga duración). Este último elemento arrastra una cierta importancia relativa del sector de la construcción. Aunque enfrenta problemas de despoblación especialmente en una parte de sus municipios, la comarca en su conjunto ha experimentado una cierta recuperación demográfica en la última década. Ante esos desafíos demográficos, el despliegue de energías renovables puede ser un elemento positivo o negativo para la comarca.

El principal reto que enfrenta el Matarraña es que la parte de los beneficios económicos derivados de la construcción y posterior operación de los parques eólicos que reviertan en la comarca pueden ser limitados tanto a corto como, especialmente, a largo plazo. Según Munday et al., (2011), los impactos negativos, como la alteración del paisaje, recaen en las comunidades locales, mientras que –como veremos en la siguiente sección– los beneficios económicos tienden a concentrarse en empresas foráneas (Almazán et al., 2024). Esto genera una tensión en las comunidades rurales que ven alterado su entorno sin recibir una compensación equitativa.

A nivel local, los sectores que más se beneficiarán a corto plazo son la construcción y la hostelería, debido a la afluencia de trabajadores durante la fase de construcción. Sin embargo, una vez completada esta fase, los beneficios a largo plazo son sensiblemente menores y se limitan a la renta por arrendamiento de tierras y los impuestos locales, siendo prácticamente inexistentes en términos de empleo.

3. Conclusiones

3.1. España, en el marco del empleo asociado a toda la transición energética

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) presentó un estudio titulado Impacto económico, de empleo, social y sobre la salud del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) (MITECO, 2023). Los resultados obtenidos en dicho estudio provienen de la introducción en el modelo DENIO del flujo de inversiones, el balance energético y los precios de la energía extraídos del modelo TIMES-SINERGIA. Los impactos macroeconómicos se explican por dos efectos principales. El primero es el efecto de la “nueva inversión”, que impulsa la economía a lo largo de las cadenas productivas. El segundo es el efecto del “cambio energético”, que abarca el impulso económico derivado del ahorro energético, la redirección del gasto hacia otros productos y servicios; y el cambio en el mix energético (sustitución de combustibles fósiles importados por energías renovables) generando un mayor valor añadido en el país. De hecho, se prevé que la importación de combustibles fósiles disminuya en 67.000 millones de euros entre 2021 y 2030. Estos impactos, a diferencia de los asociados a las inversiones, se mantienen en el tiempo.

En dicho informe se mostró el efecto en el PIB desagregado por tipo de medida, siendo el impacto del PNIEC la diferencia entre el PIB en el Escenario Objetivo y el Escenario Tendencial. El PNIEC generaría un aumento del PIB anual de entre 16.500 y 25.700 millones de euros (un 1,8 % del PIB en 2030). Este impacto positivo se debe principalmente al impulso económico generado por las nuevas inversiones en renovables, ahorro y eficiencia energética, y redes. En el caso de las energías renovables, el impacto se reduce a lo largo del Plan, ya que las inversiones disminuyen y representan un porcentaje cada vez menor del PIB. Por el contrario, los efectos derivados del cambio energético generan un impacto cada vez más positivo con el tiempo.

3.2. España, en el marco del empleo sólo asociado a las inversiones en eólica

En el trabajo de Tomás et al. (2023), realizado para el conjunto de España, se analizó mediante un modelo multirregional input-output global la creación de empleo asociada a una inversión de un millón de euros en tecnologías renovables eólicas y solares. Estos resultados se interpretan como multiplicadores de empleo. En la primera parte, se consideraban diversas alternativas para la distribución sectorial de la inversión, mostrando multiplicadores de empleo basados en una estructura sectorial promedio, derivada de estudios previos, principalmente para Estados Unidos (ver Garrett-Peltier, 2017). A partir de ese escenario de referencia, se evalúa cómo podrían cambiar las huellas de empleo y su distribución entre regiones bajo tres escenarios alternativos en función de la dependencia del comercio internacional en sectores clave (optimista, moderado y pesimista). Estos escenarios permitieron comprender los efectos en el empleo de la localización de la producción de componentes electrónicos, maquinaria y equipos.

Así se obtienen los multiplicadores de empleo de las tecnologías eólica y solar instaladas en España, tanto a nivel global como desagregado por regiones. De acuerdo con esas cifras vinculadas a la Base de datos input-output global World Input- Output Database (WIOD, por sus siglas en inglés), la tecnología eólica genera 23,34 empleos por cada millón de euros invertido, mientras que la solar genera 24,57. Aunque la energía solar genera más empleos en general, la energía eólica sostiene más empleos en España (8,89 frente a 8,65). Estas inversiones también generan empleos fuera de España: por cada millón de euros invertido en energías solar y eólica se generan 15,91 y 14,44 empleos en el extranjero, respectivamente. Esto confirma la existencia de un vínculo más fuerte con el exterior en las inversiones solares, por ejemplo, con China, que ha liderado la producción de células solares en los últimos años.

Se mostraban también las horquillas de resultados en función de las diferentes composiciones de las inversiones en cada tipo de energía. Las diferencias son pequeñas para la eólica y algo mayores para la solar. Estos resultados se mantienen en rangos plausibles y consistentes. Los multiplicadores de empleo obtenidos estaban en línea con la literatura previa (Fragkos y Paroussos, 2018; Garrett-Peltier, 2017; Pollin et al., 2009; Zafrilla et al., 2019), aunque en general son mayores. Esto se debe a que en este estudio se utilizaba el número total de personas empleadas, incluyendo a los autónomos.

En cuanto a la distribución de empleos, se consideraron dos tipos de análisis: a nivel sectorial y la división entre empleos directos e indirectos. En términos sectoriales, la energía eólica genera más empleos en sectores como la construcción, maquinaria y equipos eléctricos, mientras que la energía solar es más intensiva en sectores de servicios profesionales y productos electrónicos. Para ambas tecnologías, España genera una proporción significativa de empleo en sectores como la construcción, gestión y administración, servicios profesionales y productos metálicos. En contraste, los sectores de productos electrónicos y equipos eléctricos tienen una huella de empleo mucho mayor en el extranjero, especialmente fuera de Europa.

A nivel global, la inversión en energías renovables genera más empleo indirecto que directo. Específicamente, solo el 37 % de los empleos en eólica y el 39 % en solar son directos. Sin embargo, en el caso de las plantas situadas en España, los empleos directos son mayores que los indirectos (58 % en eólica y 62 % en solar), debido a la ubicación local de las actividades intensivas en mano de obra como la construcción.

Una hipótesis clave es el peso de la producción local en sectores específicos. Cuanta más producción se realice en industrias locales, más empleos se generarán en el país con la inversión en energías renovables. Por ello, se evaluaron tres escenarios alternativos (optimista, moderado y pesimista) para ver cómo los cambios en las ratios de importaciones y producción doméstica afectan el empleo generado. A medida que las importaciones aumentaran sobre la producción nacional, el empleo en España disminuiría en favor de otras regiones. Por ello, dependiendo del escenario y las hipótesis, el empleo en España podría reducirse de 12,75 a 6,13 empleos por millón de euros invertido. De forma similar, en el gráfico 5 de Tomás et al. (2023) se mostró el cambio porcentual en los multiplicadores de empleo bajo los diferentes escenarios. En los escenarios optimista y moderado, el empleo en España crece un 30 % y 7 %, respectivamente para la eólica, y un 35 % y 12 % para la solar. En el escenario pesimista, España pierde un 15 % de empleo en eólica y un 11 % en solar, mientras que el resto del mundo habría un aumento en ambas.

Con otra metodología muy diferente que presentan en Ortega et al., (2015), Ortega-Izquierdo y Río (2020) calculan ex post los efectos sobre el empleo de la inversión en renovables al nivel de la Unión Europea (UE) en el periodo 2008-2016. En la desagregación por países y por tipo de energía, estiman para España una cifra cercana a los 50.000 empleos directos e indirectos derivados de la energía eólica para ese periodo de tiempo.

Los resultados de estas investigaciones llenan un vacío en la literatura al analizar los multiplicadores de empleo de las inversiones en energías renovables en España, en especial para las tecnologías eólica y solar. Los multiplicadores de empleo indican que España puede generar entre 6,13 y 12,75 empleos por cada millón de euros invertido en renovables, con la mayoría de los empleos directos dentro del país. La energía solar genera más empleos en total, pero la eólica sustenta más empleos en España. Además, las energías renovables presentan importantes efectos indirectos en Europa y el resto del mundo, lo que sugiere que las inversiones en España no solo ayudarán a la recuperación nacional, sino también a otras economías europeas.

En resumen, España enfrenta un gran reto en el contexto del Pacto Verde Europeo, y la transición hacia una economía baja en carbono representa una oportunidad para usar las energías renovables como fuente principal en el sistema eléctrico español. Las políticas diseñadas a partir de estos resultados podrían ayudar a la creación de empleos en áreas afectadas por la despoblación siempre que se minimicen los impactos sobre la biodiversidad, las condiciones naturales y el desarrollo socioeconómico de esas áreas.

3.3. Nivel regional: Ejemplo principalmente de Aragón (y algún comentario para Galicia)

En el trabajo para Aragón de Cazcarro et al., (2024) abordamos el impacto de las inversiones en energía eólica en Aragón desde una perspectiva socioeconómica, centrándonos especialmente en la creación de empleo y los efectos sobre el valor añadido bruto (VAB). Los hallazgos clave y las conclusiones del estudio fueron las siguientes:

- Relaciones intersectoriales e interregionales. El análisis explora cómo los efectos de las inversiones en energía eólica se extienden a través de diferentes sectores económicos y regiones, tanto dentro de Aragón como en el resto de España. La metodología input-output multirregional permitió identificar cómo se distribuyen estos efectos a lo largo de las cadenas de valor, lo que es crucial para entender las dinámicas económicas generadas por estos proyectos.

- Impactos en el empleo y la distribución territorial. El estudio reveló que las inversiones en energía eólica en Aragón han tenido un impacto positivo moderado en términos de creación de empleo. Durante la fase de construcción de los parques eólicos se generan una gran cantidad de puestos de trabajo temporales. Sin embargo, en la fase de operación y mantenimiento, los empleos se reducen considerablemente. Estos resultados están en línea con investigaciones previas como las de Fabra et al. (2024) y otros trabajos similares, que indican que el empleo creado por proyectos eólicos tiende a concentrarse en las fases iniciales de los proyectos.

- Empleos directos y a corto plazo. Se ha estimado la creación de empleos directos durante la fase de construcción de los parques eólicos (debida a las compras directas e indirectas derivadas de la inversión), los cuales suelen ser temporales y concentrados en las áreas más cercanas a los proyectos. Se analizaron diferentes escenarios: por un lado, desde la perspectiva de lo proyectado/autorizado/admitidos en tramitación administrativa para su desarrollo, distinguiendo ahí además entre los que requieren autorización regional (menos de 50 MW, que en el momento del estudio se estimaban en ~4.000 MW) y nacional (a partir de ese tamaño, lo cual podría añadir ~5.000 MW adicionales). Por otro, tomando la Perspectiva del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) y la temporalidad y distribución geográfica de dichas inversiones (MITECO, 2023), que lleva a un escenario algo menor incluso que aquel en el que sólo se consideran los proyectos autorizados regionalmente por el Gobierno de Aragón (~3.600 MW adicionales). En general, el 26 %-30 % (en función de hipótesis de distribución regional) de los empleos estimados correspondería a la propia región de Aragón (por ejemplo, en el escenario del PNIEC, lo equivalente a ~1.350-1.500 empleos directos e indirectos por año durante 10 años de inversiones).

- Empleos permanentes limitados. En la fase operativa, los empleos tienden a ser más estables, pero en número reducido, lo cual genera preocupaciones sobre los beneficios a largo plazo para las comunidades locales. Así, enfatizamos la perspectiva temporal y señalamos que, si nos fijamos estrictamente en los empleos directos del sector de generación de energía eólica, hallamos unos 200 empleos en Aragón, que en los escenarios llegaría aproximadamente a duplicarse (excepto para el escenario más ambicioso de los ~4.000 MW+~5.000 MW, que podría llevar a unos 700 empleos directos en dicho sector asociados a la generación, distribución y transmisión de electricidad. También se pueden estimar otros empleos adicionales asociados a los desplazamientos de trabajadores al territorio, y a efectos inducidos, tanto por las rentas del trabajo generadas como por impuestos y otros pagos asociados a los parques eólicos, que podrían elevar algo las cifras.

- Generación de valor añadido bruto (VAB). La metodología input-output utilizada permitiría captar bien los efectos vía remuneración de asalariados y rentas locales (como profundizamos en Almazán et al., (2024), por ejemplo, estudiando el posible aumento en la contribución al VAB regional, particularmente durante las fases de planificación y construcción de los proyectos. Estos efectos presentan también una distribución geográfica desigual, siendo probablemente las comarcas más cercanas a los desarrollos eólicos y las que centralizan determinados servicios clave de ingeniería, arquitectura, finanzas, seguros, etc. (e.g. en el caso de Aragón, la capital Zaragoza). Además, la información primaria que tenemos disponible no nos permite directamente captar los efectos de las rentas del capital (y es posible que buena parte de dicho capital, y por lo tanto su remuneración, no estén presentes en la región).

- Desigualdad territorial en los beneficios. Un aspecto clave del estudio es la disparidad en la distribución de los beneficios. Mientras que los proyectos de energía eólica generan importantes ingresos para las empresas y empleos temporales para las regiones donde se construyen, los beneficios económicos a largo plazo para las comunidades locales, especialmente las rurales, son más limitados. Esto es consistente con estudios previos sobre el impacto de los proyectos eólicos en áreas rurales, como el trabajo de

Munday et al. (2011), y los resultados de Fabra et al. (2024).

En el estudio de Varela-Vázquez y Sánchez-Carreira (2015), para Galicia, se constataba ya la existencia un creciente interés en cuantificar el impacto de dicho despliegue en las economías regionales, especialmente en aquellas regiones periféricas con bajas tasas de crecimiento y sectores tradicionalmente en declive. Sin embargo, muchos estudios en este campo son meta-análisis o no tienen en cuenta las diferentes dinámicas entre las actividades temporales y permanentes del sector, así como las singularidades regionales.

El objetivo principal de dicho trabajo fue analizar el impacto económico de la energía eólica, en términos de contribución al PIB (con un pico del 1,16 % en 2005) y creación de empleo (alcanzando un máximo del 0,52 % del empleo total regional), aplicando como caso de estudio la región periférica española de Galicia. Esta cuantificación se abordaba desde una perspectiva regional y sectorial. La metodología se basa en el análisis de las cadenas de valor en cuanto al diseño del desglose de la inversión entre actividades temporales y permanentes, y el enfoque input-output para evaluar el impacto económico.

La evidencia empírica destacaba el notable impacto económico sobre el PIB regional y, en menor medida, sobre el empleo. Aunque el sector eólico es intensivo en capital, el empleo aumenta en gran medida en subsectores industriales y actividades intensivas en conocimiento como la I+D. Por ello, de acuerdo con ese trabajo, se consideraba que podría ser una alternativa industrial en regiones periféricas si se elimina la inestabilidad legislativa y se aplican políticas de fomento que fomenten la cadena de valor regional.

En conclusión, el artículo destacaba que la energía eólica tiene el potencial de diversificar las economías de las regiones periféricas y generar empleo, especialmente en sectores industriales y de conocimiento. Sin embargo, su impacto total depende en gran medida de políticas públicas que fomenten el desarrollo industrial local y superen las barreras estructurales existentes en estas regiones.

3.4. Nivel comarcal: El Matarraña, Campo de Belchite (en Aragón ambos) y nivel municipal: estudio general para los municipios españoles

De forma análoga a los estudios mencionados más arriba y siguiendo con el marco MRIO, el estudio para el Matarraña de Almazán et al. (2024) nos ha permitido evaluar los efectos de una inversión en eólica estimada en ~215 millones de euros para una cantidad similar de MW. En este estudio estimamos que en el período de construcción se generen, por compras directas e indirectas debido a la inversión, unos 5.000 empleos a nivel global, de los cuales sólo poco más de 100 a tiempo completo equivalente anual se producirían en la comarca. También por ese concepto y para ese momento, el valor añadido finalmente recibido en la comarca escasamente superaría los 5 millones de euros (de entre poco más de 200 millones de euros de valor añadido globalmente). Además, se generan efectos inducidos por la llegada de trabajadores de otras áreas, que en nuestro caso de estudio los estimamos en ~200 trabajadores que se trasladarían a la zona durante seis meses, con un impacto económico adicional en sectores como la hostelería y el comercio minorista. Este se traduce en un valor añadido de algo más de ~0,8 millones de euros y de una veintena de empleos por año en la zona de estudio. Sin embargo, una parte significativa de los beneficios continúa extendiéndose más allá de la comarca. A largo plazo, el estudio prevé ingresos anuales por alquileres e impuestos que oscilarán entre 0,7-2 millones de euros y una veintena de empleos a tiempo completo por año por mantenimiento y sectores auxiliares (que es posible que no se den directamente en la región de estudio).

En Duarte et al. (2022) se evaluó la percepción de los impactos socioeconómicos de la energía eólica en áreas rurales, con un enfoque basado en encuestas, hallando una gran una heterogeneidad de resultados entre expectativas y realidad con respecto a las renovables. En concreto, el trabajo, partía del hecho de que las áreas rurales han atraído una proporción significativa de instalaciones de energías renovables, principalmente energía eólica. Además, se ha señalado explícitamente el desarrollo de energías renovables como un instrumento clave para apoyar las economías rurales a través de la creación de empleo, nuevas fuentes de ingresos para los propietarios de tierras y las autoridades locales, y el impulso a industrias más sostenibles, revitalizando sus sistemas productivos. Sin embargo, la instalación de energías renovables puede tener impactos diferentes en el territorio a corto y largo plazo. El estudio exploró la percepción de los ciudadanos del Campo de Belchite sobre los efectos de las instalaciones de energía eólica en la economía, la demografía y las oportunidades de empleo.

La comarca del Campo de Belchite (Aragón) se utilizó como estudio de caso debido a su desarrollo de parques eólicos. Se investigaron las percepciones de los ciudadanos sobre los efectos socioeconómicos y las expectativas de las energías renovables a partir de sus respuestas a una encuesta en línea. Los resultados mostraban una gran heterogeneidad entre los agentes y territorios, tanto en la evaluación de los impactos como en sus expectativas. El modelo de gestión juega un papel crucial para lograr la aceptación social. Este trabajo contribuyó así con ideas sobre políticas industriales y energéticas que abogan por modelos de gestión más descentralizados, participativos y transparentes. En definitiva, el fomento del desarrollo rural puede beneficiarse del avance de las energías renovables como potenciales fuentes de crecimiento e ingresos en una economía integrada. Pero los/as autores/as concluían que la aceptación social es clave para el desarrollo de dichas energías renovables.

Finalmente, un análisis exhaustivo de los efectos del despliegue de renovables en los municipios españoles se ha realizado en (Fabra et al., 2024). Analizando datos de más de 3.900 municipios españoles en el periodo (2017-2021), sus resultados muestran, de forma análoga a los propios que referenciamos, pero estudiando econométricamente los efectos ex post, que los nuevos puestos de trabajo a menudo no se quedan en las comunidades donde se instalan los proyectos. Los proyectos solares muestran multiplicadores de empleo y desempleo sensiblemente mayores que los eólicos, siendo no significativo el efecto a largo plazo para el caso de la energía eólica. El estudio también señala que, más allá de los impactos en el mercado laboral, los residentes se benefician de las inversiones a través de un mayor gasto público y un aumento del ingreso per cápita. Sin embargo, estos efectos son modestos, en particular en el caso de plantas de tamaño pequeño a mediano. Volveremos a este importante punto más adelante cuando analicemos las implicaciones de estos resultados en términos de economía política.

3.5. Síntesis sobre los resultados de los multiplicadores de empleo por MW y/o unidad monetaria de inversión

Los resultados anteriores, especialmente aquellos empleando los modelos multirregionales input-output, sobre los empleos asociados a las inversiones en los años de ejecución, también se pueden poner en el contexto de la literatura mundial (de algunos otros estudios que han analizado aspectos similares, considerando también las diferentes unidades y años estudiados) sobre la relación entre empleos por cada unidad de inversión. Asimismo, hemos hablado siempre de empleos de forma genérica (tratando de no hablar de si hay creación/generación, especialmente por la diferente temporalidad de los mismos), que de forma más abstracta probablemente sería simplemente fuerza de trabajo necesaria para abastecer ese shock de demanda de la inversión.

Esto también nos permite no tener que entrar tanto en el debate sobre los números absolutos, que es mucho más dependiente de los escenarios y los caminos reales tomados en cuanto a inversión aportada o lograda. Comentaremos al final de la sección algunas limitaciones e incertidumbres asociadas a esta cuestión.

Volviendo a lo que más nos ocupa en la subsección, en relación a los empleos por unidad monetaria de inversión, para Estados Unidos en Garrett-Peltier (2017) se obtuvieron 7,52 nuevos empleos para energía eólica (y 7,24 en fotovoltaica) por cada 1 millón de dólares, en Pollin et al. (2009) 13,3 empleos para energía eólica (y 13,7 en fotovoltaica) por cada 1 millón de dólares. Ambos estudios refieren datos correspondientes a hace aproximadamente o más de una década, y con un tipo de cambio de (1-1,2 dólares por euro).

En Tomás et al. (2023) se obtienen 23 empleos totales (a nivel mundial, utilizando el concepto de “contratados”, que incluye empleo temporal, estacional, etc.) por cada millón de euros de inversión en España, siendo entre 6-13 según escenarios, con nueve empleos por euro de inversión en el escenario de referencia.

Para la Comunidad Autónoma de Aragón, en CLENAR (2021) donde también se estiman empleos directos, indirectos e inducidos, se obtuvieron 16 empleos/MW (es decir, algo más de 18 por millón de euros, con su ratio de 1,15 M. euros por cada 1 MW de inversión) en general para la inversión en eólica en Aragón en el escenario en el que toda la inversión se realiza en Aragón, y 10 empleos/MW (es decir, 11,5 por millón de euros) en el que el 60 % de la misma corresponde a Aragón. En el trabajo de Cazcarro et al. (2024), se obtuvo la generación total de ~15 empleos soportados en la cadena por cada millón de euros de inversión(de los cuales algo más de 4 empleos por cada millón de euros de inversión se darían en Aragón, y otros ~4 empleos/1M € en el resto de España. Por tanto, en este caso se obtenía un multiplicador menor que otros en la literatura para la propia región, pero al ser una región más pequeña, parece lógica una mayor tendencia a la apertura comercial y a los efectos “percolación” o “spillover” de un determinado aumento de la demanda. Eso sí los impactos en Aragón y España en conjunto estarían muy próximos a las estimaciones de Tomás et al. (2023) y el multiplicador total de la inversión en eólica está en el rango de Pollin et al. (2009), por encima de Garrett-Peltier (2017) y por debajo de Tomás et al. (2023) y CLENAR (2021). El principal resultado de esa parte nos revela que el impacto en la región es menor que la media generada a nivel nacional, por esos efectos spillover, de generación de empleos (y rentas) fuera de la región donde se realiza la inversión. Como contraparte, cabe pensar que la región (“resto de España” que será su denominación en ese contexto) también se beneficiará indirectamente, en términos de empleos y rentas, de las inversiones en cualquier región de España.

En Almazán et al. (2024) los multiplicadores de empleo regionales y nacionales resultan muy similares a los obtenidos en los citados estudios propios regionales y nacionales. Pero los referidos a los municipios de la propia comarca del Matarraña resultan claramente en menos de 1 (0,68) empleos/1M € asociados a la demanda de bienes y servicios en la cadena de producción, y al consumo directo, durante el período de construcción2, siendo los principales empleos asociados a la construcción y sectores auxiliares y la hostelería y restauración (por gasto directo en el territorio). De hecho, ahí se hace más importante (que para los casos regionales y nacionales, donde para el territorio la mayor generación de empleo y rentas se produce con diferencia en el período de construcción) considerar los impactos durante el período de “operación y mantenimiento”: impuestos municipales (específicamente los impuestos especiales), los ingresos por alquiler (arrendamiento del terreno para la instalación de los aerogeneradores) y –en bastante menor medida para muchas zonas pequeñas– el empleo requerido para el mantenimiento de los parques eólicos.

Por último, cabe señalar las limitaciones y sobre todo importantes incertidumbres que van asociadas a este tipo de trabajos, análisis y resultados. En primer lugar, las asociadas a la metodología input-output suelen señalarse en torno a la constancia de coeficientes y su baja capacidad para representar grandes transiciones tecnológicas a futuro (e.g. el largo o muy largo plazo, siendo que la tecnología y la gestión pueden variar3, cosa que no se intentó en los ejercicios anteriores), o algunas de las hipótesis sobre distribución geográfica o de estructura sectorial de las inversiones, que tratamos de solventar, en el primer caso con escenarios, y en el segundo con datos muy precisos de estructuras de compras, a partir de presupuestos reales. En relación con las propias magnitudes de inversión, hemos visto cómo ya ha habido divergencias entre ciertas trayectorias planteadaspor el PNIEC y la realidad de las inversiones, y la propia dinámica de las subastas para asegurar nueva capacidad de energía renovable puede llevar a importantes vaivenes en términos absolutos y de distribución regional como los referidos, que e.g. en este caso llevaron a Aragón a aumentar enormemente su capacidad.

Pero además el futuro de la inversión privada puede presentar cambios de rumbo. Por ejemplo, en los “Diálogos de Energía y Sostenibilidad” en torno a “Valoración del borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima español” de esta revista (Linares y G. Sáenz de Miera, coords., 20234) se puso de manifiesto que no hay señales para el mercado, para que el 85 % de inversión privada tenga lugar, que los precios del mercado eléctrico no incentivarán demasiado la inversión en renovables sin un mercado de largo plazo, con un contexto en el que ya no hay tipos de interés negativos, o con problemas de tramitación. Asimismo, hay que considerar que el propio cambio climático también genera incertidumbre sobre la rentabilidad de las inversiones (Solaun y Cerdá, 2020). De acuerdo con Linares et al. (2024), el funcionamiento del mercado europeo de energía eléctrica necesita nuevos instrumentos para fomentar las inversiones en proyectos de energías renovables a gran escala y en almacenamiento, en base a que descenso del precio en los mercados eléctricos aminoró el incentivo a la inversión a largo plazo en la instalación tanto de renovables como de capacidad extra con fuentes complementarias. Adicionalmente en esa línea, los escenarios y trayectorias son susceptibles de variar con todo viraje en relación con las decisiones públicas y privadas. En todo caso los análisis se han tratado de mantener entre el pasado, presente, y futuro a corto y medio plazo; de clarificar siempre a qué tipo de empleo se refiere, y en qué contexto geográfico y temporal nos movemos, usando la metodología transparente y manejando las incertidumbres con análisis complementarios de sensibilidad y robustez.

3.6. Integración de las renovables en áreas rurales: desafíos y oportunidades

Todo lo señalado hasta aquí converge a una idea básica, a saber, que el análisis de los efectos de la energía eólica debe tener una granularidad espacial importante y una delimitación temporal concreta. Como hemos señalado más arriba, los beneficios directos e indirectos de la eólica pueden ir lejos de los lugares donde se instala mientras que los costes se quedan en el territorio. Los análisis con gran agregación espacial pueden ocultar este hecho, que por otra parte es muy común en muchos otros problemas ambientales. En concreto, los puestos de trabajo atribuibles a la eólica pueden ser escasos y muy temporales mientras que las actividades económicas perjudicadas o desplazadas afectan directa y permanentemente a la economía local.

Según Munday et al. (2011), las energías renovables ofrecen grandes oportunidades para diversificar las economías rurales, pero es esencial que se establezcan mecanismos de compensación justos para las comunidades que acogen estos proyectos (Cazcarro et al., 2024). Con metodología muy diferente (Fabra et al., 2024) llegan a una conclusión muy similar tras analizar con gran minuciosidad espacial los datos granulares locales de los desarrollos eólicos realizados en España entre 2017 y 2021.

Por otro lado, los estudios de Garrett-Peltier (2017) y Munday et al. (2011) refuerzan la necesidad de abordar los impactos en el empleo y la economía local mediante políticas que aseguren la participación de las comunidades rurales en los beneficios derivados de estos proyectos. Por ejemplo, en Aragón, la implementación de parques eólicos ha generado beneficios agregados, pero el desafío reside en cómo distribuir esos beneficios de manera equitativa entre los actores locales y regionales. En línea con Garrett-Peltier (2017), tras los análisis se recomienda que los modelos de negocio incluyan a las comunidades rurales de manera más equitativa para maximizar el impacto positivo (Almazán et al., 2024). Busch et al. (2023) y Almazán et al. (2024) argumentan que la integración de generación renovable en los mercados energéticos debe optimizarse para garantizar una mayor eficiencia y equidad (e.g. en el caso del segundo texto, enfatizando la garantía para consumidores y proveedores de estabilidad de precios).

Munday et al. (2011) se centraron en el caso de Gales y ya constataron hace más de una década que, aunque los parques eólicos pueden generar beneficios económicos y ambientales, los resultados sugieren que las áreas rurales no obtienen ventajas económicas significativas debido a la limitada capacidad de la oferta local y la dependencia de proveedores externos. Para mitigar estos efectos, los desarrolladores pueden (y deben) ofrecer beneficios comunitarios, como fondos o mejoras en infraestructura, aunque consideren que se han demostrado insuficientes como herramientas de desarrollo económico a gran escala. Así, el estudio concluía que, aunque los parques eólicos en Gales aportan beneficios económicos moderados y han generado un sistema de beneficios comunitarios, el verdadero potencial para el desarrollo rural está aún sin explotar debido a las barreras estructurales y financieras que dificultan la participación local significativa.

El artículo también destacaba que los flujos de ingresos generados por la propiedad comunitaria de los proyectos eólicos podrían proporcionar mayores beneficios económicos locales en comparación con las prácticas actuales. Sin embargo, en Gales, la posibilidad de implementar esquemas de propiedad comunitaria se enfrentaba a muchos obstáculos, como la falta de financiamiento y apoyo institucional. En consecuencia, los beneficios comunitarios seguían siendo más bien simbólicos en lugar de generadores de oportunidades de desarrollo. En esta línea, aunque centrado en el caso de la energía solar, Pedroza et al. (2022) recopilan varios estudios de caso y revisan los antecedentes de las comunidades solares desde las primeras iniciativas reportadas para comprender los conflictos e intereses que se fueron desarrollando en la generación de energía comunitaria distribuida.

Volviendo a Munday et al. (2011), el artículo sugería varias formas para mejorar los resultados económicos, como fomentar la contratación de empresas locales y mejorar la formación de mano de obra en las áreas rurales. Aun así, señalaba que los desarrollos eólicos a gran escala seguirán estando dominados por grandes empresas comerciales, lo que limita las oportunidades para que las comunidades locales participen directamente en estos proyectos. Esto son también marcos que nos remiten bastante a España, como ya se señalara también en Duarte et al. (2022) y en Fabra et al. (2024).

El hilo central que une la mayor parte de esas propuestas es que las inversiones en parques eólicos podrán tener efectos netos positivos en el territorio si se cumple al menos una de estas dos condiciones (o una combinación de ambas): i) capitales locales se implican en esos proyectos y tratan de compensar los efectos adversos con su capacidad de actuación o con los beneficios de operación de los parques, y/o ii) se diseñan sistemas que permitan que los agentes que viven en el territorio puedan, de forma lo más generalizada posible, percibir una compensación adecuada por sus pérdidas, ya sea redistribuyendo las rentas generadas por esas inversiones en forma de transferencias monetarias o en especie o bien forzando a que parte de esas rentas sea generada por factores productivos de titularidad local.

Los formatos que pueden adoptar esas compensaciones pueden ser muy variados, pero la idea central es que sean lo más generalizados posible para que se produzca efectivamente una alineación de los intereses de unos y otros. No cabe esperar que un proceso de negociación bilateral dé lugar a una compensación adecuada por dos razones: i) la capacidad de presión/negociación suele ser muy asimétrica y ii) los intereses generales (por ejemplo, la descarbonización de la economía) no estarían realmente presentes en esa hipotética mesa bilateral de negociación.

En el nivel local (en nuestro caso la comarca del Matarraña), la implementación de modelos de participación comunitaria, como los propuestos por Hübner et al. (2023), podría ser una vía para mejorar la aceptación social y maximizar los beneficios locales. Como se recoge en los “Diálogos de Energía y Sostenibilidad” en torno a “Energías Renovables y Territorio” de esta misma revista (Linares y G. Sáenz de Miera, coords., 2023), en muchos casos se generan dinámicas negativas en las poblaciones rurales entre aquellos vecinos que disponen de un terreno apto para la instalación (en ese caso se explicita para fotovoltaica) y aquellos que no. Las líneas anteriores hemos tratado de mostrar que, aunque en términos de empleos-salarios permanentes las inversiones en renovables pueden generar muy pocas ganancias, existe la posibilidad de canalizar una parte de las rentas del capital hacia las comunidades locales. En la línea de lo señalado más arriba, el formato de esa transferencia puede ser muy variado, ya sea en términos monetarios por participación en las inversiones, en forma de servicios públicos percibidos gracias a recaudación de impuestos o en especie en forma de energía más barata. Esas innovaciones institucionales pueden ser muy complejas, pero son necesarias si queremos que el despliegue de las renovables sea aceptado, es decir, que sea social y políticamente factible.

4. CONCLUSIONES

Como se recoge por la AEE (2024), la energía eólica es la tecnología que más aporta al sistema energético español, superando el 23,5 % de la cobertura de la demanda en 2023. Habiendo superado los 30 GW eólicos instalados, aún sería necesario instalar 5,2 GW anuales para alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de 62 GW eólicos a 2030. Pese al gran despliegue de la misma, por ejemplo, con los poco más de 600 MW instalados en el último año, 2023, el ritmo de instalación está muy por debajo del necesario para cumplir con los objetivos establecidos por el PNIEC.

Este despliegue de energías renovables en España, las regiones (con caso de estudio analizado e.g. en Aragón), provincias, comarcas (e.g. estudiado en el Matarraña, Comarca de Belchite…) y municipios, ofrece grandes oportunidades para avanzar hacia una economía más sostenible. Sin embargo, el conjunto de estudios revisados aquí (que no pretende ser exhaustiva pero sí significativa) muestra que, aunque los beneficios globales son significativos, las comunidades locales en áreas rurales no siempre reciben una parte que justifique los costes que soportan.

La transición energética debe ir acompañada de políticas que aseguren que las comunidades rurales se beneficien de manera justa. Esto incluye la participación local en los proyectos, el desarrollo de modelos de copropiedad y mecanismos de compensación que mitiguen los impactos negativos en el medio ambiente y en el desarrollo económico de forma que consigan beneficios económicos locales distribuidos de la forma más general posible. Creemos que varios estudios como los reseñados en este artículo, y otros no recogidos aquí exhaustivamente, proporcionan un marco valioso para analizar estas cuestiones y avanzar hacia ese modelo de desarrollo más inclusivo.

Implicaciones directas que se derivan del citado conjunto de estudios son:

- La necesidad de políticas más inclusivas para las comunidades rurales. Los autores destacan que, aunque la energía eólica representa una oportunidad importante para reducir las emisiones y generar empleo a corto plazo, los beneficios para las comunidades locales a largo plazo son limitados. Por ejemplo, en Duarte et al. (2022), donde se evaluó la percepción de los impactos socioeconómicos de la energía eólica en áreas rurales, con un enfoque basado en encuestas, se halló una gran una heterogeneidad de resultados entre expectativas y realidad con respecto a las renovables. En general, se recomienda el diseño de políticas que involucren más a las comunidades rurales en la planificación y ejecución de los proyectos, asegurando que estas comunidades reciban una parte equitativa de los beneficios económicos generados.

- Coincidencia de las implicaciones de estudios previos, propios y ajenos. Nuestros estudios complementan trabajos previos sobre los impactos socioeconómicos de los proyectos eólicos en áreas rurales, como los realizados por Munday et al. (2011), Fabra et al. (2024) y Brunner y Schwegman (2022), quienes también enfatizan la importancia de diseñar modelos que maximicen los beneficios locales y minimicen los impactos negativos. En el caso de los proyectos en eólica, se mostraba además que tienen menores efectos sobre el empleo que los proyectos solares, especialmente en la construcción.

- Desafíos a futuro y oportunidades para la investigación. Los autores sugieren que los futuros estudios deberían centrarse en las diferencias espaciales y temporales de los impactos de las energías renovables, así como en los efectos indirectos en otras regiones y sectores económicos. En particular, proponen que se continúe investigando cómo maximizar la aceptación social de los proyectos eólicos y cómo mejorar la distribución de los beneficios a nivel local, lo cual puede incluir mecanismos de participación comunitaria.

Referencias

AEE. (2023). Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España 2020, 2021, 2022. Asociación Empresarial Eólica (AEE).

AEE. (2024). El Anuario Eólico 2024, Ranking por CCAA y provincias. Asociación Empresarial Eólica (AEE).

AEE-MINCOTUR. (2019). Agenda Sectorial de La Industria Eólica. Asociación Empresarial Eólica (AEE)-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR). https://industria.gob.es/es-es/Servicios/AgendasSectoriales/Agenda%20sectorial%20de%20la%20industria%20e%C3%B3lica/agenda-sectorial-de-la-industria-eolica_2019.pdf

Almazán, M. Á., Cazcarro, I., Bielsa, J., Langarita, R., y Rodríguez-López, G. (2024). Socioeconomic impacts of wind farms in small and rural areas: A case study in North-eastern Spain. (En evaluación en Clean Technologies and Environmental Policy).

Brunner, E. J., y Schwegman, D. J. (2022). Commercial Wind Energy Installations and Local Economic Development: Evidence from U.S. Counties. Energy Policy, 165, 112993. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112993

Busch, S., Kasdorp, R., Koolen, D., Mercier, A. y Spooner, M. (2023). The Development of Renewable Energy in the Electricity Market. Discussion paper, 187 | June. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18215-5_20

Cazcarro, I., Bielsa, J., Rodríguez-López, G., y García-Márquez, S. (2024). Analysis of the impact on employment of planned investments in wind energy in Aragón. (En prensa, en Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy).

CLENAR – Clúster de la Energía de Aragón. (2021). Impacto ambiental, social y económico de los proyectos de energías renovables eólicos y fotovoltaicos en Aragón.

Diputación General de Aragón (DGA). (2021). Energía eólica en Aragón. Tramitación de las instalaciones de producción de energía eléctrica en Aragón, cuya principal tecnología sea eólica: información geográfica sobre las instalaciones, otorgamiento de protección, tipos de autorizaciones, requisitos. Diputación General de Aragón. https://www.aragon.es/-/energia-eolica

Diputación General de Aragón (DGA). (2024). Datos de energías renovables en Aragón (IDEARAGON) = Renewable energy data in Aragon (IDEARAGON). https://opendata.aragon.es/datos/catalogo/dataset/datos-de-energias-renovables-enaragon-idearagon

Directiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre de 2023, por la que se modifican la Directiva (UE) 2018/2001, el Reglamento (UE) 2018/1999 y la Directiva 98/70/CE en lo que respecta a la promoción de la energía procedente de fuentes renovables y se deroga la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo.

Duarte, R., García-Riazuelo, A., Sáez, L. A., Sarasa, C. (2022). Analysing citizens’ perceptions of renewable energies in rural areas: A case study on wind farms in Spain. Energy Reports, 8, 12822-12831. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.09.173

Fabra, N., Gutiérrez, E., Lacuesta, A., y Ramos, R. (2024). Do renewable energy investments create local jobs? Journal of Public Economics, 239. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2024.105212

Fragkos, P., y Paroussos, L. (2018). Employment Creation in EU Related to Renewables Expansion. Applied Energy, 230. 935–45.

Garrett-Peltier, H. (2017). Green versus brown: Comparing the employment impacts of energy efficiency, renewable energy, and fossil fuels. Economic Modelling, 61. 439-447.

Hübner, G., Leschinger, V., Müller, F. J.Y., Pohl, J. (2023). Broadening the social acceptance of wind energy – An Integrated Acceptance Model, Energy Policy, 173. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113360

INE. (2024). Resultados Nacionales. Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial. Principales Magnitudes Según Actividad Principal (CNAE-2009 a 1, 2 y 3 Dígitos ) y Tamaño (Por Personal Ocupado). Instituto Nacional de Estadístic.

Lawrence Pedroza, D. E., España Forero, J. M. y Ortega Arango, S. (2022). Comunidades de Energía Para Una Transición Energética: Una Revisión Documental de Los Elementos, Retos, y Tendencias Del Autoconsumo Comunitario. Ingenierías USBMed, 13(2), 13–24. https://doi.org/10.21500/20275846.5457

Leontief, W. (1941). The structure of American economy 1919-1929: An empirical application of equilibrium analysis. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Linares, P., y. Sáenz de Miera, G. (coords.). (2023). Diálogos de Energía y Sostenibilidad, Diciembre 2023. Energías Renovables y Territorio.

MITECO. (2023). Impacto Económico, de empleo, social y sobre la salud publica del PNIEC 2021-2030. MITECO – Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Munday, M., Bristow, G., y Cowell, R. (2011). Wind farms in rural areas: How far do community benefits represent a local economic development opportunity? Journal of Rural Studies, 27(1), 1-12.

Ortega, M., Río, Ruiz, P. del, y Thiel, C. (2015). Employment effects of renewable electricity deployment. A novel methodology. Energy, 91, 940–951. https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2015.08.061

Ortega-Izquierdo, M., y Río, P. del. (2020). An analysis of the socioeconomic and environmental benefits of wind energy deployment in Europe. Renewable Energy, 160, 1067–1080. https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2020.06.133

Pollin, R., Heintz, J., Garrett-Peltier, H., y others. (2009). The Economic Benefits of Investing in Clean Energy: How the economic stimulus program and new legislation can boost US economic growth and employment. Political Economy Research Institute, University of Massachusetts at Amherst.

Rahimi, E., Rabiee, A., Aghaei, J., Muttaqi, K. M., y Nezhad, A. M. (2013). On the Management of Wind Power Intermittency. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 28, 643–53. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.034

REE. (2024). Informe Del Sistema Eléctrico. Informe Resumen de Energías Renovables 2023. Red Eléctrica de España (REE). https://www.sistemaelectrico-ree.es/sites/default/files/2024-03/Informe_Renovables_2023.pdf

Tomás, M., Cazcarro, I., Montilla, J., Pizarro-Irizar, C. y Arto, I. (2023). Green jobs in the Spanish renewable energy sector: an input-output approach. En ch. 7, Handbook on the Economics of Renewable Energy (138-156). Edward Elgar Publishing.

Varela-Vázquez, P., y Sánchez-Carreira, M. C. (2014). Estado de Desarrollo Del Sector de La Energía Eólica En Galicia Desde Una Perspectiva de Clúster. Revista Galega de Economía 23(1), 25. https://www.redalyc.org/pdf/391/39133717003.pdf

Varela-Vázquez, P., y Sánchez-Carreira, M. C. (2015). Socioeconomic Impact of Wind Energy on Peripheral Regions. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 50, pp. 982–990. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.05.045

Zafrilla, J., Arce, G., Cadarso, M. A., Córcoles, C., Gómez, N., López, L.-A., Monsalve, F. y Tobarra, M.-A. (2019). Triple Bottom Line Analysis of the Spanish Solar Photovoltaic Sector: A Footprint Assessment. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 114(C). https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:rensus:v:114:y:2019:i:c:4

NOTAS

* Departamento de Análisis Económico, Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), Universidad de Zaragoza, Zaragoza, (España).

** ARAID (Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo). Departamento de Análisis Económico, Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), Universidad de Zaragoza, Zaragoza, (España).

♦ La gran mayoría de los resultados citados en el trabajo responden a trabajos colaborativos, fruto de los cuales surgieron interpretaciones y debates adicionales, parcialmente plasmados aquí. Los autores agradecen esas conversaciones a todo/as los/as co-autores/as de trabajos previos, así como los comentarios recibidos en el XIX Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética (“La transición energética desde una perspectiva económica”, celebrado en Granada, 6-7 de junio de 2024). También agradecen el apoyo a la investigación del Proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref: PID2019-106822RB-I00) y del Gobierno de Aragón (Ref: S40_23R).

1 Actualmente, en España hay 1.371 parques eólicos distribuidos en 2.056 municipios, con un total de 22.210 aerogeneradores instalados. Además, existen 287 centros de fabricación en 16 de las 17 CC. AA. (47 provincias cuentan con generación eólica, de las cuales 20 generan más de 1 TWh de electricidad). Asimismo, la energía eólica alcanzó un Factor de Capacidad del 23,33 %, lo que implica que operó una media de 2.055 horas equivalentes al año.

2 Ello no es óbice para que los números agregados sigan siendo consistentes con los obtenidos y ya referidos para Aragón y España. Esto es, en este caso los efectos spillover son superiores, pero e.g. la media del efecto en el resto de Aragón lleva al total de esos ~4 empleos por cada 1 millón de euros de inversión en Aragón, como fuerza de trabajo necesaria para abastecer ese shock de demanda de la inversión.

3 Por ejemplo, la planificación de las redes eléctricas, como indican Rahimi et al. (2013), debe mejorar para gestionar mejor la intermitencia de la generación eólica.

4 Que como es conocido en esta revista, son conversaciones de un grupo diverso, formado por una treintena de personas provenientes de las empresas, del tercer sector, de la administración y de la academia, para profundizar y contribuir a la formulación de las políticas necesarias para alcanzar un modelo energético sostenible para España.