Pobreza o exclusión social de la segunda generación de inmigrantes en España

Fecha: junio 2025

Albert F. Arcarons*

Inmigrantes, segunda generación, pobreza, exclusión social

Panorama Social, N.º 41 (junio 2025)

A pesar de que la segunda generación de inmigrantes es un grupo poblacional importante para el futuro de España, no se conoce lo suficiente su situación material, un factor decisivo para su integración. Este artículo analiza su riesgo de pobreza o exclusión social en comparación con el de los nativos. Los resultados muestran que el riesgo en la segunda generación es mayor, aunque varía según el país de origen; que el origen social influye en ese riesgo de manera similar; y que la capacidad de las transferencias sociales para reducir la pobreza es menor en las personas de origen inmigrante, especialmente la infancia de origen extracomunitario.

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los procesos más importantes derivados de la llegada de inmigrantes a un país, por su impacto a largo plazo, es la formación de la segunda generación, que se define en este artículo como personas nacidas en España con al menos uno de los progenitores nacido en un país extranjero. Por su creciente presencia en España, en particular entre la población infantil y juvenil, es prioritario analizar las condiciones materiales en las que vive y si hay diferencias destacables con la primera generación y los nativos. Esto es particularmente relevante para el caso español, con tasas de pobreza infantil y juvenil históricamente altas.

Precisamente porque la segunda generación en España es todavía una población joven, con una edad media que ronda los 20 años, sus condiciones materiales son clave para su integración, un reto decisivo para el futuro inmediato del país. Es uno de los grupos poblacionales que generará un mayor impacto en la economía y política en las próximas décadas, pues representará una parte importante del crecimiento de la población en edad de trabajar. Al mismo tiempo, la segunda generación es una población diversa, rasgo que se ha acentuado con la creciente diversificación de los flujos migratorios. Por tanto, cabe esperar diferencias tanto entre como dentro de los grupos de países o regiones de origen.

A pesar de lo anterior, las condiciones materiales de la segunda generación en España han sido poco estudiadas. Esto se debe principalmente a dos aspectos relacionados entre sí: la relativamente reciente llegada de inmigrantes –aunque se puede considerar ya un país de inmigración consolidado– y la falta de datos adecuados. Si bien la bibliografía sobre inmigración suele coincidir en la importancia de analizar las tendencias intergeneracionales para evaluar el alcance y el ritmo de la integración de los inmigrantes en la sociedad de acogida, hasta hace poco la segunda generación ha sido invisibilizada en las principales fuentes de información estadística y, en particular, en las que permiten el análisis de la pobreza, la exclusión social o la desigualdad. Sin embargo, y aunque todavía queda mucho camino por recorrer, el avance en la disponibilidad y calidad de datos en los últimos años ha supuesto una mejora sustancial para el estudio de esta realidad.

Además, recientemente, las condiciones de vida de los descendientes de inmigrantes en los países de la Unión Europea han sido objeto de interés para distintos desarrollos normativos. En clave de infancia, destaca la Recomendación del Consejo de la UE que establece la Garantía Infantil Europea (GIE). Este documento, el principal instrumento a escala de la Unión Europea que tienen los Estados miembros para luchar contra la pobreza infantil y romper el círculo de la pobreza, identifica a la descendencia de los inmigrantes como una población en especial desventaja. Asimismo, señala la necesidad de desarrollar sistemas de seguimiento para evaluar su situación y poder mejorar la eficacia de las políticas de lucha contra la pobreza. En este marco, los descendientes de los inmigrantes, particularmente en familias con un nivel socioeconómico bajo y un estatus legal incierto, deberían ser la población de mayor preocupación para las políticas sociales.

Los avances en la disponibilidad de datos y en la normativa suponen una oportunidad única para incorporar de forma efectiva el origen inmigrante en la agenda de lucha contra la pobreza en España. Entender las diferencias de riesgo de pobreza entre las personas de origen inmigrante y nativo es esencial para abordar la pobreza en un país. Para contribuir a este propósito, este artículo analiza, con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), la situación de la segunda generación en España en relación con el riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE1 , en sus siglas en inglés: at risk of poverty or social exclusion). Para ello, plantea primero una revisión de lo que se conoce sobre la relación entre inmigración y pobreza en las sociedades de destino, particularmente en el contexto español. Posteriormente, aborda desde una perspectiva multidimensional la situación de riesgo de pobreza o exclusión social de la segunda generación, apuntando a algunos factores de riesgo y teniendo en cuenta, en lo posible, la heterogeneidad de este grupo poblacional. Por último, se resumen las principales conclusiones y se señalan sus posibles implicaciones en términos de políticas públicas.

2. Pobreza, exclusión social y origen inmigrante

El estudio de la situación de la inmigración en las sociedades de destino se ha centrado mayoritariamente en países con niveles altos de desarrollo económico, en los resultados socioeconómicos de los inmigrantes y sus descendientes evaluados según distintos indicadores de logro o desempeño (por ejemplo, salarios, desempleo, logro educativo y ocupacional, etc.) y dentro de los marcos teóricos de la asimilación o la integración. Sin embargo, han sido menos estudiadas otras manifestaciones del ”éxito” o el “fracaso” de los inmigrantes y sus descendientes, como la propiedad de activos, la riqueza o la pobreza (Eroğlu, 2022; Mirza y Warwick, 2024). En estos otros resultados hay un amplio margen de mejora, sobre todo en países que han recibido inmigración más recientemente, como es el caso de España.

A continuación, se discuten los principales consensos en la bibliografía sobre la relación entre pobreza e inmigración en sociedades de destino similares a la española, así como el papel que desempeñan distintos factores de riesgo de pobreza o exclusión social tanto para los nativos como para los inmigrantes y sus descendientes.

2.1. La relación entre origen inmigrante y pobreza

Dos marcos teóricos principales suelen contextualizar los análisis y resultados de la investigación sobre la situación socioeconómica de los inmigrantes en la sociedad de destino. Por un lado, la teoría de la asimilación plantea que a medida que pasa el tiempo y, sobre todo, se suceden las generaciones de inmigrantes y, por tanto, aumenta la familiaridad con la sociedad de acogida una vez superados los retos y sacrificios iniciales, cabe esperar una convergencia con la situación de los nativos (Alba y Nee, 1997, 2003). Por otro lado, según la teoría de la asimilación segmentada, ciertos factores estructurales pueden llevar a distintas formas de asimilación de los inmigrantes y sus descendientes, incluida la posibilidad de un empeoramiento de la situación a lo largo del tiempo o de las generaciones (Portes y Rumbaut, 1996; Portes y Zhou, 1993).

En lo que a la relación entre el origen inmigrante y el riesgo de pobreza se refiere, las tesis asimilacionistas reciben un apoyo limitado. En términos generales, la bibliografía concluye que las personas de origen inmigrante tienen un riesgo más alto de pobreza o exclusión social que las de origen nativo en muchos países de destino. Ese mayor riesgo persiste a lo largo del tiempo y de las generaciones de inmigrantes (aunque la mayoría de los estudios no suelen ir más allá de la segunda generación), con poca convergencia con la situación de los nativos. No obstante, la magnitud y el alcance de su situación de pobreza varía sustancialmente entre unos grupos de origen inmigrante y otros, y según los países de destino. Las mayores dificultades se dan entre los inmigrantes y descendientes “no blancos” procedentes de países de fuera de la UE con niveles de desarrollo económico bajo (Eroğlu, 2022).

Varios autores han señalado el empeoramiento generalizado de la situación socioeconómica de los inmigrantes y sus descendientes en distintos países de destino durante la Gran Recesión y, en menor medida, a raíz de la pandemia (Borjas y Cassidy, 2020; Cantillon et al., 2017; OECD, 2022). Relacionado con esto, se apunta a la importancia de tener en cuenta más indicadores que los ingresos, pues llevar un nivel de vida adecuado depende también de otros factores como, por ejemplo, el consumo. En los últimos años, como consecuencia de la llamada “crisis del coste de la vida”, los precios han crecido, y también los costes relacionados con la vivienda. La bibliografía además coincide en la preocupante brecha en pobreza infantil entre los descendientes de inmigrantes y los nativos, dadas las implicaciones que tienen las condiciones en esta etapa vital para su desarrollo, éxito educativo y los logros y movilidad social en la vida adulta (Mirza y Warwick, 2024).

2.2. Determinantes del riesgo de pobreza de la segunda generación

El proceso migratorio es en la mayoría de los casos disruptivo y, a su vez, un proyecto familiar que involucra a varias generaciones (Heath et al., 2008). Ambos aspectos están estrechamente relacionados y tienen implicaciones para el análisis de las condiciones materiales de la segunda generación. Su situación no se puede entender sin la de la generación que emigró, la de sus progenitores2. En un estudio reciente que compara 26 países europeos, Kanitsar (2025) concluye que las barreras que afronta la segunda generación están relacionadas con su integración social, pero también con la composición (según características socioeconómicas) de la primera generación.

Esta sección analiza los distintos factores de riesgo, a escala individual, del hogar o de país de destino, y su efecto sobre la situación de riesgo de pobreza de la segunda generación. La situación de los inmigrantes y sus descendientes en relación con la pobreza o la exclusión social se puede explicar en términos de composición (diferencias en la exposición a factores de riesgo en comparación con los nativos o con otros grupos de origen y/o generaciones de inmigrantes); interacción (del estatus migratorio o el país de origen con distintos factores de riesgo); y/o especificidad (factores que afectan solo a inmigrantes y descendientes).

A escala individual, los factores más importantes para evitar la pobreza son los recursos educativos, sociales y culturales. El mayor riesgo de pobreza de la segunda generación en comparación con los nativos se suele asociar con un menor logro educativo suyo y/o de sus progenitores con respecto a sus respectivas contrapartes nativas (Iceland, 2019). A esto hay que añadir que la generación inmigrante, normalmente, sufre una devaluación de su capital humano y un proceso de desprofesionalización que aumenta la probabilidad de entrar en una situación de pobreza o exclusión social (Friedberg, 2000). Además, algunas investigaciones han descubierto un efecto inductor de pobreza para la segunda generación en el retorno decreciente de la inversión educativa de los progenitores en el mercado laboral (Picot et al., 2008). Esta situación de desventaja en cuanto a capital humano va acompañada de una devaluación del capital cultural y social de origen en el país de destino, lo cual puede convertirse también en un factor de exclusión. En este sentido, tanto el capital social intra como interétnico pueden desempeñar un papel determinante en el alivio de la pobreza inmigrante (Eroğlu, 2022).

Otros factores individuales tienen que ver con la historia migratoria, la etnia o el país de origen y el estatus legal. Aunque la segunda generación nace ya en el país de destino, la edad de llegada y el tiempo en el país de los progenitores pueden ser variables relevantes (Myers et al., 2009). Parece haber consenso en que, en el caso de la pobreza, el efecto del tiempo en el país de destino es limitado. La evidencia sobre el impacto de la edad de llegada indica que cuanto más avanzada es, mayor es el riesgo de pobreza (Kazemipur y Halli, 2001). Además, hay también cierto consenso sobre la relevancia del origen étnico, el país de origen y el estatus legal por encima del estatus migratorio; es decir, que la discriminación y el efecto inductor de pobreza del racismo sistémico tienen un mayor peso (Eroğlu, 2022; Thiede et al., 2021). El riesgo de pobreza o exclusión social es mayor en las personas en situación de irregularidad, refugiadas y que no tienen la nacionalidad (Hansen y Wahlberg, 2009).

A escala del hogar, la investigación se ha centrado en el impacto del tamaño del hogar y de su composición. Como regla general, en los países europeos los hogares con niños a cargo tienen un mayor riesgo de pobreza, que se incrementa con el número de niños dependientes (Stewart et al., 2025; UNICEF Innocenti, 2023). Los hogares mixtos, encabezados por una pareja con un miembro de origen inmigrante y otro de origen nativo, tienen un menor riesgo de pobreza (Bárcena-Martín y Pérez-Moreno, 2017). Otros factores relevantes son el tipo de hogar (i.e., monoparental, biparental, extenso…) y el número de personas mayores y de personas con enfermedades crónicas o discapacidad (Platt, 2009). Los hogares de origen inmigrante tienen, por término medio, más niños dependientes y, a su vez, mayores necesidades de cuidado no atendidas, por su mayor dificultad de acceso a ayudas, prestaciones y servicios.

Aparte de los factores individuales y de hogar, cada vez más investigaciones destacan el papel de los determinantes de carácter más estructural o a escala de país, como los regímenes de empleo y las políticas de inmigración (incluidas las de integración) y de bienestar (Baker et al., 2022; Boustan et al., 2025). De hecho, algunos autores proponen reevaluar los factores identificados a menudo como individuales y del hogar como factores fundamentalmente estructurales (Brady, 2019).

Por un lado, en relación con el mercado de trabajo, las diferencias con respecto a los nativos en intensidad laboral del hogar, tipo de contrato y jornada laboral, y ocupaciones en sectores precarizados pueden explicar la brecha de pobreza entre personas de origen inmigrante y nativo. Además, los inmigrantes hacen frente a desventajas adicionales, tales como niveles más bajos de habilidades específicas del país de destino (como el idioma), la minusvaloración o la ausencia de reconocimiento de las habilidades y certificaciones educativas que traen consigo, y la discriminación (Eroğlu, 2022).

Por otro lado, la existencia de una red de seguridad social robusta es clave para abordar las desigualdades por origen inmigrante. Sin embargo, es difícil analizar el impacto de las políticas de bienestar en la reducción de la pobreza de la segunda generación sin tener en cuenta el papel de las políticas de inmigración (regularización, naturalización y ciudadanía, etc.). Ambas interaccionan, ya que, como en el caso del mercado laboral, el acceso a prestaciones y servicios suele estar condicionado al permiso de residencia y/o la nacionalidad (Acevedo-Garcia et al., 2021). Así, es de esperar que en países en los que las ayudas o el acceso al mercado laboral estén más condicionados por políticas inmigratorias estrictas, haya mayores niveles de pobreza entre la población de origen inmigrante (De Trinidad Young et al., 2018). Además, entre las personas de origen inmigrante, Hooijer y Picot (2015) concluyen que son los extracomunitarios, a los que describen como inmigrantes “no deseados”, a quienes se les impide institucionalmente el acceso pleno a la ciudadanía social o del bienestar. Una vez superada la barrera legal de acceso, tanto el nivel de desregularización del mercado laboral como la eficacia y/o generosidad del régimen de bienestar son clave para la reducción de la brecha de pobreza con respecto a los nativos (Arcarons et al., 2025).

Otro factor estructural importante es la geografía de la pobreza infantil y la segregación por origen inmigrante. Más allá de los ingresos del hogar, la composición socioeconómica de los barrios en los que vive la segunda generación y la proximidad de servicios de calidad son también elementos relevantes para la movilidad social y para evitar la exclusión (Chetty y Hendren, 2018; Zuccotti, 2019). Un aspecto central en la segregación territorial de la segunda generación es el mercado de la vivienda y la discriminación en el proceso de compra o alquiler, sobre todo para grupos como los marroquíes (Zorlu et al., 2014). Así, la desventaja de los inmigrantes y sus descendientes en relación con la vivienda se da, por un lado, porque los nativos tienen una mayor probabilidad de ser propietarios y, por el otro, porque las personas de origen inmigrante residen en mayor medida en ciudades o zonas urbanas, en las que los precios son más altos. En consecuencia, el desproporcionado impacto de los costes de la vivienda en el presupuesto de los hogares de origen inmigrante ocasiona una infraestimación de la situación de la segunda generación y, por lo tanto, un aumento de la brecha con respecto a los nativos cuando estos costes se tienen en cuenta (Mirza y Warwick, 2024).

3. El caso de España

España tiene unas tasas de pobreza monetaria (AROP, por sus siglas en inglés: at risk of poverty) y de pobreza o exclusión social (AROPE) comparativamente altas en el marco de la UE-27. El último dato comparable de la tasa AROP se sitúa en el 20,2 por ciento y el de la tasa AROPE en el 26,5 por ciento, 4 y 5,2 puntos por encima de la media en la UE-273. Ambas son bastante más altas en el caso de la infancia, superando en casi 10 puntos las respectivas medias comunitarias (Eurostat, 2023a, 2023b) y situando, por ello, la lucha contra la pobreza infantil como uno de los retos más importantes para el sistema de bienestar español. Por otro lado, en las últimas décadas España se ha consolidado como un país de inmigración, un proceso que ha dado como resultado la aparición de la segunda generación, que ya representa en torno al 6 por ciento de la población y a casi uno de cada cuatro niños/as si nos centramos solo en la población infantil (un crecimiento del 45 por ciento en la última década) (Arcarons y Muñoz Comet, 2025).

3.1. La invisibilización de la segunda generación y de su riesgo de pobreza

Como se ha dicho, a pesar de su crecimiento demográfico y de su importancia para entender los procesos de asimilación o integración de la población de origen inmigrante, la segunda generación ha sido, hasta hace muy pocos años, un grupo poblacional no visible en las principales fuentes estadísticas españolas. En particular, en las que contienen información detallada sobre los ingresos del hogar y que permiten medir la pobreza. Esto hace que no dispongamos de suficientes estudios o evidencia sobre la situación material de la segunda generación en comparación con los nativos y la primera generación.

Aunque no existe, hasta donde el autor conoce, un estudio específico como tal sobre la relación entre la pobreza y la segunda generación de inmigrantes en España, sí hay evidencia disponible sobre la situación de la primera generación o de la infancia de origen inmigrante en general. Esta apunta a que la incidencia, intensidad y severidad de la pobreza son mayores para los inmigrantes que para los nativos (Muñoz de Bustillo y Antón, 2011). Haber nacido en un hogar de origen inmigrante duplica con creces el riesgo de pobreza de los adultos en comparación con los nacidos en hogares con padres de origen nativo. El riesgo de pobreza extrema se triplica (Ayllón et al., 2022).

Por lo que se refiere a la población infantil, en un estudio reciente, Arcarons et al. (2025) señalan la sobrerrepresentación en la población en riesgo de pobreza de la infancia de origen inmigrante (incluyendo la segunda generación) con respecto a su peso poblacional. El riesgo de pobreza para niños de origen inmigrante se situó en torno al 50-55 por ciento en el período 2008-2023. Las mayores brechas con respecto a los de origen nativo se observan durante la Gran Recesión y la pandemia de COVID-19, superando los 30 puntos porcentuales. Sin embargo, los autores concluyen que la infancia de origen inmigrante es un grupo poblacional heterogéneo, con diferencias sustantivas por país de origen. Destaca particularmente el caso de los niños de origen marroquí, con una brecha con respecto a los nativos superior a los 50 puntos.

3.2. Factores de riesgo de pobreza para la segunda generación

En relación con los factores de riesgo de pobreza que pueden estar relacionados con la desventaja de la segunda generación en España, entre los más importantes se encuentran la composición de la primera generación en cuanto a nivel de estudios y situación laboral (Bernardi et al., 2011), así como la desigualdad en el rendimiento económico que obtienen de su educación inmigrantes y autóctonos. Se trata de una brecha que creció rápidamente a raíz de la crisis de 2008 (Cebolla-Boado et al., 2015), en detrimento particularmente de los inmigrantes de América Latina y África. En otras palabras, los inmigrantes tienen, aparte de su desventaja en términos de composición, menos capacidad para conseguir un empleo que los nativos con la misma cualificación.

En cuanto a la población infantil en particular, Arcarons et al. (2025) señalan que el mayor riesgo de pobreza de la infancia de origen inmigrante se asocia a varios factores según el grupo de origen, aunque los principales son el nivel educativo de los progenitores y la participación en el mercado laboral de los adultos en el hogar. En cuanto a la participación en el mercado laboral de esos adultos, Muñoz-Comet y Arcarons (2024) muestran también que, como consecuencia de la crisis de 2008 y la posterior destrucción de empleo, hubo una creciente desigualdad entre hogares nativos e inmigrantes con niños en cuanto a la participación en el mercado laboral, una desigualdad que actualmente está todavía lejos de recuperar los niveles precrisis.

Por último, si nos centramos en las características de la segunda generación relacionadas con la pobreza, Bayona-i-Carrasco y Domingo (2024) concluyen que, aunque, en general, se observan brechas con respecto a los nativos en nivel educativo y en desempleo, se da una integración segmentada en función del lugar de nacimiento de sus progenitores. Para la generación 1,5 (inmigrantes llegados a una edad temprana y, por tanto, equiparables en cierta medida a la segunda generación), Muñoz-Comet y Arcarons (2018) concluyen que tienen una mayor probabilidad de estar desempleados que los nativos. La brecha desaparece para algunos grupos de origen al tener en cuenta diferencias de composición, pero permanece para otros, como los de origen africano. En un trabajo posterior, los mismos autores descubren que, en términos de logro ocupacional, la generación 1,5 consigue mejores resultados que la primera generación de inmigrantes, y que su mayor riesgo de pérdida de empleo en comparación con los nativos se debe principalmente a las diferencias de composición en factores de riesgo entre los dos grupos (Muñoz-Comet y Arcarons, 2022).

4. Resultados

Partiendo de la discusión en los apartados anteriores, los resultados que se presentan a continuación se centran en cuatro aspectos concretos: i) la evolución en el tiempo de las brechas en AROPE general y AROPE infantil por estatus migratorio; ii) las diferencias en AROPE general y AROPE infantil entre inmigrantes de segunda generación por región o país de origen, desagregando los tres componentes del indicador4 ; iii) la persistencia intergeneracional (entre progenitores y descendientes) de la desventaja para la segunda generación en comparación con los nativos; y iv) el impacto de las transferencias sociales en la reducción de las brechas en AROP y AROP infantil entre inmigrantes de primera generación, de segunda y nativos.

La segunda generación se define como personas nacidas en España con al menos un progenitor nacido en otro país, mientras que la primera generación se define como personas que nacieron fuera de España y los nativos como personas nacidas en España con ambos progenitores originarios también de España.

4.1. Evolución de las brechas en riesgo de pobreza o exclusión social

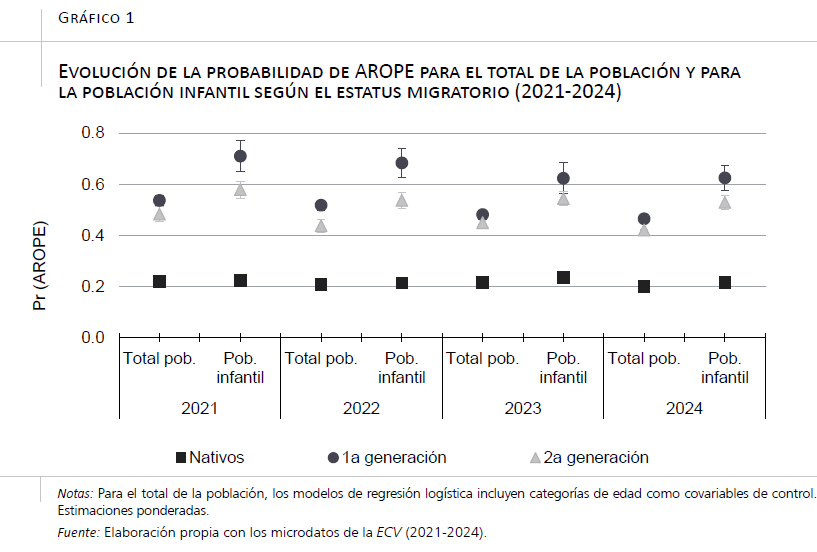

En términos generales y en línea con el consenso en la literatura, no se observa una mejora sustantiva en el riesgo de pobreza o exclusión social en la segunda generación (que representa algo más de un cuarto del total de la población de origen inmigrante) con respecto a la primera (gráfico 1). La amplia diferencia entre personas de origen nativo e inmigrante solo es algo menor en el caso de la segunda generación. En concreto, para la segunda generación la brecha en AROPE con respecto a los nativos supera los 20 puntos, aunque en el periodo pos-COVID se ha reducido en más de 4 puntos, en el marco de un descenso general de la tasa. Esto se debe a una mayor reducción de la probabilidad de estar en riesgo de pobreza o exclusión social para la segunda generación en este periodo en comparación con los nativos (13 por ciento vs. 9 por ciento), aunque la probabilidad de la segunda generación sigue siendo más del doble que la de los nativos en 2024.

Para la población infantil (0 a 17 años) de origen inmigrante, la situación es más adversa que para el total de la población, con una probabilidad de AROPE que llegó a situarse por encima del 70 por ciento para los niños de primera generación en 2021. Es importante recordar que para este año los datos de ingresos del hogar se refieren a 2020, año de la pandemia. En el caso de la infancia, la brecha de pobreza o exclusión social con respecto a los nativos es más grande que para el total de la población, situándose para la segunda generación (que representa cerca de tres cuartas partes de la infancia de origen inmigrante) por encima de los 30 puntos, si bien se ha reducido un 12 por ciento desde 2021. Sin embargo, en el caso de la población infantil, la brecha entre la primera y la segunda generación también es mayor en beneficio de la segunda. En 2024, por ejemplo, la probabilidad de AROPE para los niños de segunda generación es diez puntos inferior a la de los de primera generación, que tienen una probabilidad casi tres veces mayor que los nativos.

4.2. Diferencias en pobreza o exclusión social por región o país de origen

La probabilidad de la segunda generación de estar en riesgo de pobreza o exclusión social es alta con respecto a los nativos, pero también cabe esperar diferencias entre la segunda generación según la región o el país de origen. Para poder disponer de una muestra más amplia en cada grupo de origen, se agrupan los datos de la ECV referentes al periodo 2021-20245. Para la población general los datos solo permiten desagregar a la primera y segunda generación por región de origen (país de la UE frente al resto), mientras que en el caso de la población infantil estos sí permiten desagregar por los flujos de mayor antigüedad en España (Ecuador, Marruecos y Rumanía) gracias a una población de segunda generación más numerosa.

Los resultados para el total de la población muestran que las diferencias en AROPE se dan más en función de la región de origen que del estatus migratorio. Si bien se observan diferencias entre los inmigrantes de primera y segunda generación con origen en la UE (36,9 por ciento vs. 30,6 por ciento) y entre los extracomunitarios de primera y segunda generación (54,7 por ciento vs. 49,5 por ciento), las diferencias más sustantivas en AROPE se obtienen comparando por región de origen. En el caso de la segunda generación, la diferencia entre el origen UE (30,6 por ciento) y el extracomunitario (49,5 por ciento) es de 19 puntos.

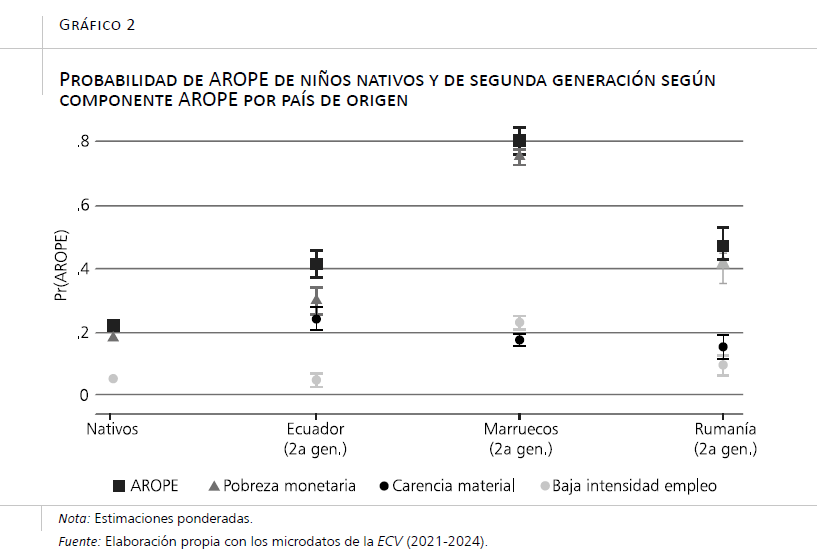

Para la población infantil también se observan diferencias importantes entre la segunda generación en la probabilidad de AROPE, en este caso por país de origen (gráfico 2). Los niños de origen ecuatoriano tienen la probabilidad más baja (41,5 por ciento) y los de origen marroquí la más alta (80,8 por ciento). A medio camino, la probabilidad AROPE de los niños de origen rumano se sitúa en el 48,1 por ciento, con una brecha con respecto a los nativos de 26 puntos.

En cuanto a los componentes del indicador AROPE, incluidos también en el gráfico 2, las mayores diferencias por país de origen en la población infantil se dan en pobreza monetaria, y las menores, pero apreciables, en carencia material severa. En cuanto a las diferencias en la intensidad del empleo, destaca el caso de los niños marroquíes, con uno de cada cuatro viviendo en un hogar con baja intensidad laboral. Una probabilidad casi cinco veces superior a la de los de origen nativo o ecuatoriano, ambos con una probabilidad similar.

4.3. La persistencia intergeneracional de las desventajas

El grado en que las desventajas se transmiten de generación en generación es clave para comprender la desigualdad y las oportunidades de movilidad social en un país. Asimismo, analizar cómo la población de origen inmigrante se integra en este sistema de oportunidades es también importante para determinar el nivel de receptividad o apertura. Para analizar las diferencias en la persistencia intergeneracional de las desventajas en España entre nativos e inmigrantes de segunda generación, se analiza el impacto que pudieran tener las condiciones de vida en la adolescencia en el riesgo de pobreza o exclusión social en la vida adulta (25-59 años) para ambos grupos. Las condiciones de origen se reflejan en dos variables: el nivel educativo del hogar cuando la persona entrevistada tenía 14 años6 y la situación económica del hogar a esa misma edad.

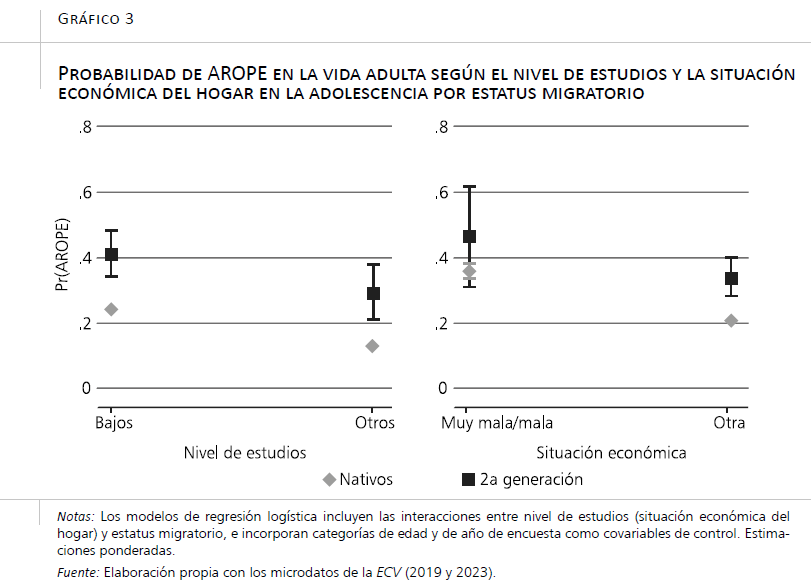

Los resultados muestran una asociación clara entre la situación de desventaja en la adolescencia y el riesgo de pobreza o exclusión social en la vida adulta. Por un lado, haber crecido en un hogar con un nivel de estudios bajo aumenta la probabilidad de AROPE casi 12 puntos en comparación con haber crecido en un hogar con un nivel de estudios alto. Por otro lado, la diferencia en la probabilidad de AROPE entre los que crecieron en un hogar con una situación económica muy mala y los que lo hicieron en un hogar con una situación económica muy buena asciende hasta los 24 puntos.

A continuación, se lleva a cabo el mismo ejercicio distinguiendo a los adultos nativos y los de segunda generación. Dadas las limitaciones de los datos, se recurre, de nuevo, a combinar datos de varios años. En este caso, de 2019 y 2023, los de las encuestas con información sobre la situación de la persona entrevistada a los 14 años7. Debido al reducido número de observaciones para la segunda generación, el nivel de estudios se agrupa en dos categorías (bajo vs. intermedio o alto) y también la situación económica del hogar (mala o muy mala vs. moderada, buena o muy buena).

Aun agrupando a nativos e inmigrantes de segunda generación según esas categorías de estudios y situación del hogar, las diferencias entre sus respectivas probabilidades de AROPE son parecidas (distancia entre los marcadores en el gráfico 3). Esto indica que ambos factores afectan a los dos grupos de forma similar. Para los nativos, haber crecido en un hogar con un nivel de estudios bajo (comparado con intermedio o alto) incrementa esa probabilidad en 10,4 puntos, mientras que para la segunda generación lo hace en 9,3 puntos. Una situación económica en origen mala o muy mala (comparada con una situación moderada, buena o muy buena) aumenta la probabilidad 14,7 puntos en el caso de los nativos y 14,4 puntos en el caso de la segunda generación. Así, entre las personas de origen social más alto, los inmigrantes de segunda generación siguen teniendo probabilidades comparativamente altas de AROPE respecto a los nativos.

En resumen, por un lado, se observa que el origen social importa de manera similar para nativos e inmigrantes de segunda generación: mejora o empeora las probabilidades AROPE en ambos grupos. Sin embargo, por el otro, ser inmigrante de segunda generación conlleva un riesgo adicional (i.e. una penalización) que no se anula incluso entre aquellos con condiciones de origen más ventajosas. No obstante, hay que interpretar estos resultados con cautela ya que, como muestran los intervalos de confianza de las probabilidades estimadas para la segunda generación, no son muy precisos debido al reducido número de observaciones para este grupo.

4.4. El impacto de las transferencias sociales

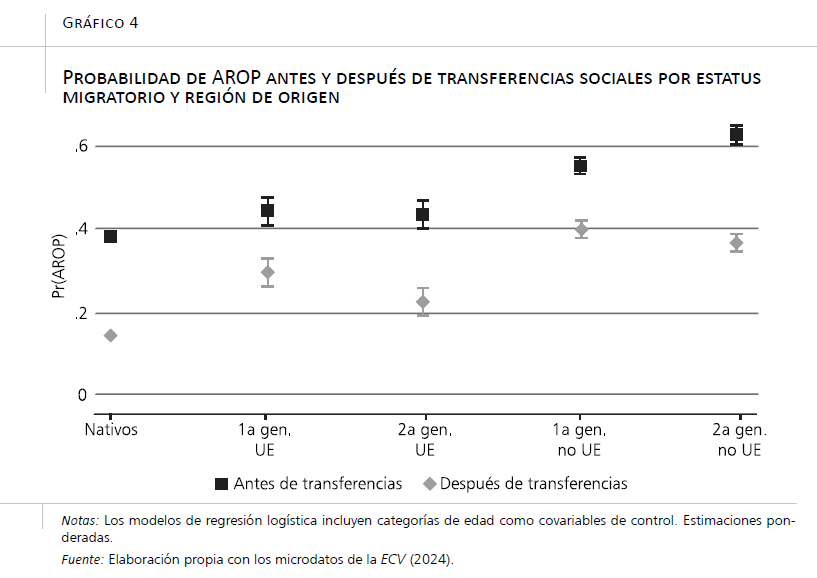

Tanto el sistema de bienestar como su relación con las políticas de inmigración son centrales en el análisis de la situación de pobreza de la segunda generación. Una forma de evaluar la eficacia del sistema de bienestar en la reducción de la pobreza es calcular la probabilidad de riesgo de pobreza antes y después de transferencias sociales8. Los últimos datos disponibles de 2024 (con datos de ingresos correspondientes a 2023) muestran que, en España, la tasa de riesgo de pobreza antes de transferencias sociales se sitúa en el 42,6 por ciento y se reduce hasta el 19,7 por ciento (un 53 por ciento) una vez estas se tienen en cuenta. Para el caso de la infancia, el sistema ha sido tradicionalmente y sigue siendo menos eficaz. La tasa de pobreza infantil antes de transferencias es del 39 por ciento, pero solo se reduce un 25 por ciento teniendo en cuenta las transferencias, hasta situarse en el 29,2 por ciento.

El gráfico 4 muestra las probabilidades de estar en riesgo de pobreza antes y después de transferencias por estatus migratorio y región de origen. Para el cálculo de estas probabilidades se tienen en cuenta las diferencias de edad, ya que las transferencias sociales varían en función de la edad y la estructura demográfica de los nativos y los inmigrantes de primera y segunda generación es muy distinta en España. De los resultados de los modelos correspondientes se pueden extraer tres conclusiones. Primera, las transferencias monetarias son más eficaces en la reducción de la pobreza monetaria de las personas nativas que la de las de origen inmigrante. En las primeras, se reduce casi un 63 por ciento, mientras que, por ejemplo, en los inmigrantes de primera generación extracomunitarios solo lo hace un 27,5 por ciento. Segunda, el sistema reduce algo más la pobreza de los inmigrantes comunitarios que la de los de origen extracomunitario, tanto en la primera generación (reducción del 33,9 por ciento vs. 27,5 por ciento) como en la segunda (reducción del 47,6 por ciento vs. 41 por ciento). Tercera, las transferencias reducen más, en términos relativos, el riesgo de pobreza de la segunda generación, con porcentajes de reducción superiores al 40 por ciento, que el de la primera, con valores en torno al 30 por ciento9.

Para la población infantil se observa el mismo patrón que para el total, pero con porcentajes de reducción de pobreza bastante inferiores. El sistema de transferencias sociales es, por tanto, mucho menos “exitoso” en la reducción del riesgo de pobreza infantil y, en particular, de aquel que afecta a la infancia de origen inmigrante. Para la segunda generación de origen extracomunitario, por ejemplo, la probabilidad de pobreza antes de transferencias (63 por ciento) solo se reduce un 20,5 por ciento, comparado con el 27,5 por ciento observado para el total de la población10.

5. Conclusiones e implicaciones para las políticas públicas

La reciente mejora en la disponibilidad de datos sobre ingresos y condiciones de vida de los hogares, con muestras más grandes y diseños que permiten identificar a los inmigrantes de segunda generación, ha abierto la posibilidad de estudiar el riesgo de pobreza o exclusión social de este grupo poblacional en España. Conocer las condiciones materiales en las que crece y vive la segunda generación es clave para la investigación de esas temáticas, pero también para la sociedad en su conjunto, dado que en un futuro inmediato este grupo tendrá un peso notable en la población en edad de trabajar. Este análisis es, si cabe, aún más importante en el caso español, que presenta tasas de pobreza, y especialmente de pobreza infantil, más altas que la media de la UE, además de una historia más reciente de inmigración en comparación con otros países.

El artículo se ha dedicado a describir la situación de la segunda generación en relación con la pobreza o exclusión social en España y compararla con la de los nativos y la de los inmigrantes de primera generación. De los resultados del análisis se pueden extraer cuatro conclusiones. La primera, en línea con las investigaciones sobre otros países y contrariamente a lo esperado por las teorías asimilacionistas, es que el riesgo de pobreza o exclusión social se reduce más bien poco entre la primera y la segunda generación de inmigrantes, tanto para el total de la población como para la infancia.

En segundo lugar, aunque los inmigrantes de segunda generación tienen más riesgo de pobreza o exclusión social que los nativos, se observan diferencias sustantivas por país de origen. Las diferencias son particularmente destacables en lo que toca a la población infantil, siendo el riesgo de pobreza o exclusión de los niños de segunda generación de origen marroquí el doble que el de sus homólogos ecuatorianos. En esta misma línea, para el total de la población son más elevadas las diferencias entre regiones de origen que entre generaciones de inmigrantes de una misma región de origen, siendo claramente superior el riesgo de pobreza o exclusión en los inmigrantes de origen extracomunitario, independientemente de su generación.

La tercera conclusión se refiere a que los factores de riesgo relacionados con el origen social de los individuos, como el nivel educativo o la situación económica del hogar en la adolescencia, sirven para explicar las diferencias en el riesgo de pobreza o exclusión en la vida adulta. Tanto para los nativos como para la segunda generación, ese riesgo se reduce en una magnitud similar si comparamos el mayor con el menor nivel de estudios o la mejor con la peor situación económica del hogar en que crecieron, sin llegar, por tanto, la segunda generación a cerrar la brecha existente con los nativos. No obstante, los resultados deben interpretarse con cautela debido al reducido número de observaciones para la segunda generación.

Por último, se ha descrito el papel que tienen en España las políticas de bienestar en la reducción del riesgo de pobreza monetaria, señalando su limitada eficacia en la reducción de la pobreza infantil. La cuarta conclusión indica que, en términos generales, el sistema de transferencias sociales es más eficaz en la reducción de la pobreza monetaria de personas nativas (vs. origen inmigrante), con origen en la UE (vs. no UE) y pertenecientes a la segunda generación (vs. primera). Más concretamente, no tiene mucho éxito en la reducción de la pobreza de la infancia de origen inmigrante. No obstante, es cierto que cuando no se tienen en cuenta las prestaciones por jubilación o supervivencia disminuyen las diferencias entre nativos e inmigrantes en la capacidad de protección frente a la pobreza del sistema de transferencias, aunque en menor medida en el caso de la infancia en comparación con el total de la población.

En cuanto a las implicaciones para las políticas públicas, estas conclusiones apuntan a la necesidad de incorporar el conocimiento sobre la situación específica de la población de origen inmigrante, y en particular de la infancia, en la agenda de lucha contra la pobreza o la exclusión social en España. Es necesario mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema de transferencias sociales en la reducción de la pobreza de la población de origen inmigrante (en particular en el caso de la infancia), lo que pasa seguramente también por un replanteamiento de su relación con las políticas de inmigración e integración. Sin embargo, este es solo un estudio exploratorio sobre la situación material de la segunda generación en España. Futuras investigaciones podrían ahondar en los diversos puntos tratados y, en particular, en el papel de distintos factores de riesgo.

Bibliografía

Acevedo-Garcia, D., Joshi, P. K., Ruskin, E., Walters, A. N., Sofer, N., y Guevara, C. A. (2021). Including children in immigrant families in policy approaches to reduce child poverty. Academic Pediatrics, 21(8, Supplement), S117-S125.

Alba, R. D., y Nee, V. (1997). Rethinking assimilation theory for a new era of immigration. International Migration Review, 31, 826-874.

Alba, R. D., y Nee, V. (2003). Remaking the American mainstream: Assimilation and contemporary immigration. Harvard University Press.

Arcarons, A. F., Lanau, A., Marí-Klose, P., y Muñoz-Comet, J. (2025). Migrant origin children and child poverty in Spain: A decomposition analysis. Child Indicators Research, 18, 1209-1235.

Arcarons, A. F., y Muñoz-Comet, J. (2018). Paro y temporalidad de los inmigrantes que llegaron a España durante la infancia. En J. Arango, R. Mahía, D. Moya, y E. Sánchez-Montijano (Eds.), Anuario CIDOB de la inmigración 2018 (pp. 184-2019). CIDOB.

Arcarons, A. F., y Muñoz Comet, J. (2025). La segunda generación de inmigrantes en España. En J. F. Tezanos y C. Tobío (Eds.), España 2025: Estructura y Cambio Social. Vol. 2: Dinámicas Sociales. Centro de Investigaciones Sociológicas.

Ayllón, S., Brugarolas, P., y Lado, S. (2022). La transmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad de oportunidades en España. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Baker, R. S., Brady, D., Parolin, Z., y Williams, D. T. (2022). The enduring significance of ethno-racial inequalities in poverty in the U.S., 1993–2017. Population Research and Policy Review, 41(3), 1049-1083.

Bárcena-Martín, E., y Pérez-Moreno, S. (2017). Immigrant–native gap in poverty: a cross-national European perspective. Review of Economics of the Household, 15(4), 1105-1136.

Bayona-i-Carrasco, J., y Domingo, A. (2024). Descendientes de inmigrantes nacidos en España: ¿hacia una integración segmentada? Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 187, 25-44.

Bernardi, F., Garrido, L., y Miyar, M. (2011). The recent fast upsurge of immigrants in Spain and their employment patterns and occupational attainment. International Migration, 49, 148-187.

Borjas, G. J., y Cassidy, H. (2020). The adverse effect of the COVID-19 labor market shock on immigrant employment. NBER Working Papers, 27243.

Boustan, L. P., Jensen, M. F., Abramitzky, R., Jácome, E., Manning, A., Perez, S., Watley, A., Adermon, A., Arellano-Bover, J., Aslund, O., Connolly, M., Deutscher, N., Gielen, A. C., Giesing, Y., Govind, Y., Halla, M., Hangartner, D., Jiang, Y., Karmel, C., … Zohar, T. (2025). Intergenerational mobility of immigrants in 15 destination countries. IZA Discussion Papers, 17711.

Brady, D. (2019). Theories of the causes of poverty. Annual Review of Sociology, 45, 155-175.

Cantillon, B., Chzhen, Y., Handa, S., y Nolan, B. (2017). Children of austerity: impact of the Great Recession on child poverty in rich countries. Oxford University Press.

Cebolla-Boado, H., Miyar-Busto, M., y Muñoz-Comet, J. (2015). Is the Spanish recession increasing inequality? Male migrant-native differences in educational returns against unemployment. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41(5), 1-19.

Chetty, R., y Hendren, N. (2018). The impacts of neighborhoods on intergenerational mobility I: Childhood exposure effects. Quarterly Journal of Economics, 3(133), 1.107-1.162.

De Trinidad Young, M.-E., León-Pérez, G., Wells, C. R., y Wallace, S. P. (2018). More inclusive states, less poverty among immigrants? An examination of poverty, citizenship stratification, and state ommigrant policies. Population Research and Policy Review, 37(2), 205-228.

Eroğlu, Ş. (2022). Poverty and international migration: a multi-site and intergenerational perspective. Bristol University Press.

Eurostat. (2023a). At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex (ilc_li02).

Eurostat. (2023b). Persons at risk of poverty or social exclusion by age and sex (ilc_peps01n).

Friedberg, R. M. (2000). You can’t take it with you? Immigrant assimilation and the portability of human capital. Journal of Labor Economics, 18(2), 221-251.

Hansen, J., y Wahlberg, R. (2009). Poverty and its persistence: a comparison of natives and immigrants in Sweden. Review of Economics of the Household, 7(2), 105-132.

Heath, A. F., Rothon, C., y Kilpi, E. (2008). The second generation in Western Europe: Education, unemployment, and occupational attainment. Annual Review of Sociology, 34, 211-235.

Hooijer, G., y Picot, G. (2015). European welfare states and migrant poverty: The institutional determinants of disadvantage. Comparative Political Studies, 48(14), 1879-1904.

Iceland, J. (2019). Racial and ethnic inequality in poverty and affluence, 1959–2015. Population Research and Policy Review, 38(5), 615-654.

Kanitsar, G. (2025). The same social elevator? Intergenerational class mobility of second-generation immigrants across Europe. European Sociological Review, 41(1), 1-16.

Kazemipur, A., y Halli, S. S. (2001). Immigrants and “new poverty”: The case of Canada. International Migration Review, 35(4), 1.129-1.156.

Mirza, H. S., y Warwick, R. (2024). Race and ethnic inequalities. Oxford Open Economics, 3(Supplement 1), i365-i452.

Muñoz de Bustillo, R., y Antón, J.-I. (2011). From rags to riches? Immigration and poverty in Spain. Population Research and Policy Review, 30(5), 661-676.

Muñoz-Comet, J., y Arcarons, A. F. (2022). The occupational attainment and job security of immigrant children in Spain. Journal of Ethnic and Migration Studies, 48(10), 2396-2414.

Muñoz-Comet, J., y Arcarons, A. F. (2024). Migrant children and inequality in twenty-first-century Spain: The risk of living with no working adults in times of crisis. International Migration, 62(5), 254-269.

Myers, D., Gao, X., y Emeka, A. (2009). The gradient of immigrant age-at-arrival effects on socioeconomic outcomes in the U.S. International Migration Review, 43(1), 205-229.

OECD. (2022). What has been the impact of the COVID-19 pandemic on immigrants? An update on recent evidence. OECD.

Picot, G., Hou, F., y Coulombe, S. (2008). Poverty dynamics among recent immigrants to Canada. International Migration Review, 42(2), 393-424.

Platt, L. (2009). Ethnicity and child poverty. Department for Work and Pensions.

Portes, A., y Rumbaut, R. G. (1996). Immigrant America: a portrait. University of California Press.

Portes, A., y Zhou, M. (1993). The new second generation: segmented assimilation and its variants. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 530, 74-96.

Stewart, K., Patrick, R., y Reeves, A. (2025). A time of need: exploring the changing poverty risk facing larger families in the UK. Journal of Social Policy, 54, 75-99.

Thiede, B. C., Brooks, M. M., y Jensen, L. (2021). Unequal from the start? Poverty across immigrant generations of hispanic children. Demography, 58(6), 2139-2167.

UNICEF Innocenti. (2023). Child poverty in the midst of wealth. Innocenti Report Card, 18.

Zorlu, A., Mulder, C. H., y van Gaalen, R. (2014). Ethnic disparities in the transition to home ownership. Journal of Housing Economics, 26, 151-163.

Zuccotti, C. V. (2019). Ethnicity and neighbourhood attainment in England and Wales: A study of second generations’ spatial integration. Population, Space and Place, 25(7), e2252.

NOTAS

*Centro de Investigaciones Sociológicas (albert.arcarons@cis.es).

1 La tasa AROPE es un indicador multidimensional que incluye la pobreza monetaria, la carencia material severa y la baja intensidad laboral. Si alguien vive en un hogar que se encuentra en al menos una de estas tres situaciones, se considera que se está en riesgo de pobreza o exclusión social.

2 Esto es particularmente aplicable a España, con una segunda generación con una media de edad baja.

3 Según los últimos datos disponibles para España, no comparables todavía con el resto de los países de la UE-27 por falta de datos para varios de ellos, la tasa AROP se reduce en 2024 (con datos de ingresos correspondientes a 2023) hasta el 19,7 por ciento y la AROPE hasta el 25,8 por ciento, confirmando una tendencia a la baja desde 2018, con la excepción de los años de pandemia y pospandemia.

4 Por pobreza monetaria (componente 1) se entiende vivir en un hogar cuyos ingresos disponibles equivalentes están por debajo del 60 por ciento de la mediana nacional de ingresos equivalentes (AROP); la carencia material severa (componente 2) se define como la incapacidad de adquirir determinados bienes o servicios que se consideran deseables o necesarios para llevar una vida adecuada, o afrontar gastos imprevistos; y la intensidad laboral (componente 3) es la razón entre el número de meses trabajados por todos los miembros del hogar en edad de trabajar durante el año de referencia y el número potencial total de meses que, teóricamente, podrían haber trabajado. Así, se considera que una persona vive en un hogar con baja intensidad laboral si durante el año de referencia (doce meses previos) se ha trabajado menos del

20 por ciento del potencial.

5 Los datos desagregados por país de origen que se utilizan en este subapartado requieren una petición específica al Instituto Nacional de Estadística (INE), que se ha realizado en el marco del proyecto de investigación MiCyclo (PID2020-114702RA-I00) financiado por la Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia, Innovación y

Universidades (MICIU).

6 Máximo entre progenitores (en el caso de que haya dos).

7 Las preguntas sobre la situación en la adolescencia no se hacen anualmente, se incluyen solo en el módulo rotativo “Transmisión intergeneracional de ventajas y desventajas” de la ECV, que se repite, en principio, cada seis años.

8 Incluyen prestaciones contributivas por jubilación y supervivencia, prestaciones familiares y por hijos, subsidios educativos, ayudas relacionadas con la vivienda, prestaciones por desempleo, prestaciones por salud o incapacidad y transferencias por exclusión social o pobreza.

9 A pesar de que los modelos de regresión incluyen categorías de edad como covariables de control, se podría argumentar que la mayor proporción de nativos en edad de jubilación –en comparación con la primera y, sobre todo, la segunda generación– hace que los resultados muestren que el sistema de transferencias sociales sea más eficaz en la reducción de su riesgo de pobreza cuando se tienen en cuenta las prestaciones por jubilación y supervivencia. Para poder dar respuesta a este argumento, se repiten los análisis sin tener en cuenta las prestaciones por jubilación y supervivencia. Para el total de la población, es cierto que cuando no se tienen en cuenta este tipo de prestaciones se observa que la capacidad de reducir el riesgo de pobreza del sistema de transferencias es significativamente menor para todos los grupos y, en particular, para los nativos, lo cual disminuye su ventaja. Sin embargo, también es cierto que se sigue manteniendo la menor eficacia del sistema de transferencias en reducir el riesgo de pobreza de la población de origen inmigrante en comparación con los nativos.

10 Como para el total de la población, en el caso de la población infantil el sistema de transferencias sociales sigue siendo menos eficaz en la reducción del riesgo de pobreza de la población de origen inmigrante (en comparación con los nativos) cuando no se tienen en cuenta las prestaciones de jubilación y supervivencia. Además, en este caso, el hecho de tener o no en cuenta este tipo de prestaciones es menos relevante.