Fundamentos morales, ideología y religiosidad en España

Fecha: noviembre 2025

Luis Miller*

Ideología, religiosidad, moralidad, España

Panorama Social, N.º 42 (noviembre 2025)

Este artículo aplica por primera vez la teoría de los fundamentos morales a una muestra representativa de la población española, con el objetivo de analizar su relación con la ideología y la religiosidad. A partir del Moral Foundations Questionnaire, se identifican los valores que estructuran las intuiciones morales en España y se comparan con los observados en otros países. Los resultados muestran que el cuidado constituye un fundamento ampliamente compartido, mientras que la igualdad se asocia principalmente a posiciones de izquierda y la autoridad, la proporcionalidad, la lealtad y la pureza reciben mayor respaldo en la derecha. Además, la adscripción religiosa introduce diferencias significativas, sobre todo en la valoración de la pureza y la lealtad. Estos hallazgos permiten situar a España en el debate internacional sobre moralidad e ideología, al tiempo que señalan la necesidad de investigaciones comparadas y longitudinales que profundicen en esta línea.

1. Moralidad y política

Los debates y propuestas sobre políticas públicas suelen estar estrechamente vinculados a principios morales. En muchos casos esta conexión es explícita. Las políticas de bienestar social, por ejemplo, se sustentan en el valor del cuidado, entendido como la responsabilidad colectiva hacia quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Las políticas redistributivas, por su parte, se justifican apelando a distintos principios de justicia, que pueden adoptar la forma de la igualdad —cuando se defiende que todos los individuos deben tener las mismas oportunidades y resultados— o de la proporcionalidad —cuando se argumenta que las recompensas deben corresponderse con el esfuerzo o la contribución de cada persona—. En otros ámbitos, como las políticas lingüísticas, la legitimidad se asienta en el valor de la lealtad, en este caso hacia la comunidad cultural y política. Y algo similar ocurre con las políticas migratorias, que en ocasiones se fundamentan en valores de cuidado o igualdad, pero que también pueden formularse en clave de lealtad a la comunidad nacional o de autoridad en relación con la seguridad y el control de fronteras.

Estas conexiones entre políticas y valores morales muestran que la moralidad opera como un trasfondo permanente en la vida política. No obstante, los valores raramente actúan de forma aislada. Lo habitual es que se entremezclen y se combinen en marcos más amplios que orientan tanto la formulación de políticas como la forma en que los ciudadanos las interpretan. De este modo, valores como el cuidado y la igualdad suelen confluir en la justificación de políticas redistributivas, mientras que otros como la autoridad y la lealtad fundamentan políticas centradas en el orden, la seguridad o la cohesión social.

La moralidad opera como un trasfondo permanente en la vida política.

Aunque esta relación resulta intuitiva, la literatura académica ha debatido en los últimos años hasta qué punto los valores morales constituyen realmente el núcleo de las políticas públicas o si, por el contrario, funcionan sobre todo como recursos estratégicos de encuadre discursivo. Según esta segunda perspectiva, la moralidad no sería un contenido sustantivo de las políticas, sino una herramienta retórica que los actores políticos activan en función del clima de opinión pública. Así, cualquier asunto podría revestirse de un lenguaje moral si ello resulta útil para movilizar apoyos. Frente a esta interpretación, otros trabajos sostienen que sí existen políticas con un componente moral distintivo, cuyo análisis exige ir más allá de la retórica. La investigación reciente ha mostrado que es posible detectar patrones consistentes de lenguaje moral en debates como la pena de muerte, el matrimonio igualitario, el aborto o la legalización de la marihuana (Wendell y Tatalovich, 2021).

Sea como fundamento último de las políticas o como recurso discursivo, no cabe duda de que la moralidad ocupa un papel central en la política contemporánea. Precisamente por ello, en las dos últimas décadas se ha intensificado el interés por estudiar la relación entre ideología política y fundamentos morales. Una parte de la literatura se ha centrado en mostrar cómo los discursos políticos utilizan el lenguaje moral para polarizar los debates públicos y movilizar identidades colectivas. En este marco se ha introducido el concepto de “moralización sectaria” (Finkel et al., 2020), que describe la tendencia a identificar la propia posición política con un valor moral superior, deslegitimando al adversario como inmoral más que como simple opositor. Este fenómeno no solo alimenta la polarización, sino que también refuerza la intolerancia hacia quienes piensan distinto y genera dinámicas de enfrentamiento más intensas en la esfera pública (Miller, 2023).

En paralelo, otra parte de la investigación ha adoptado un enfoque más comparativo y psicológico, preguntándose si existen fundamentos morales universales que, con variaciones culturales, estructuren las intuiciones morales de las personas. Una de las contribuciones más influyentes en este campo es la “teoría de los fundamentos morales”, desarrollada por Haidt y Joseph (2004) y ampliada posteriormente por Graham et al. (2013). Esta teoría sostiene que las intuiciones morales se apoyan en un conjunto de sistemas psicológicos básicos que se expresan en seis dimensiones principales: cuidado, igualdad, proporcionalidad, lealtad, autoridad y pureza.

Esta teoría ha sido ampliamente confirmada en estudios realizados en Estados Unidos, pero hasta hace poco existían dudas sobre su validez más allá del mundo occidental. En respuesta a estas limitaciones, se han desarrollado investigaciones internacionales que buscan evaluar la teoría en contextos culturales diversos. Uno de los trabajos más ambiciosos en esta línea es el de Atari et al. (2023), basado en muestras de hasta 25 poblaciones distintas alrededor del mundo. Sus resultados demuestran que la estructura básica de los seis fundamentos morales es reconocible en múltiples contextos, aunque con variaciones significativas en el peso relativo de cada uno. Los estudios muestran que el peso relativo de cada fundamento varía según el contexto cultural y religioso: en sociedades colectivistas y religiosas se refuerzan la lealtad y la pureza, mientras que en sociedades occidentales más secularizadas predominan el cuidado y la equidad (Graham et al., 2009; Shweder et al., 1997).

Este debate conecta directamente con las críticas de Henrich et al. (2010) a la sobredependencia de la psicología en muestras WEIRD (raras) —occidentales, educadas, industrializadas, ricas y democráticas— que representan apenas una fracción de la diversidad cultural y psicológica de la humanidad. Ampliar la investigación hacia contextos no occidentales es, por tanto, indispensable para evitar generalizaciones indebidas y para comprender la pluralidad de la moralidad humana (Medin et al., 2010).

España presenta especificidades históricas y culturales ligadas a la tradición católica y a su propio recorrido político reciente.

El caso de España se inserta en este panorama como un terreno particularmente relevante para avanzar en la investigación comparada. Aunque comparte muchos rasgos con otras sociedades occidentales, como un alto grado de secularización y un sistema político democrático consolidado, también presenta especificidades históricas y culturales ligadas a la tradición católica y a su propio recorrido político reciente. Por ello, estudiar los fundamentos morales en la población española no solo permite conocer mejor las bases éticas de su vida política, sino que también contribuye a situar al país dentro de un debate internacional en el que predominan todavía los estudios centrados en Estados Unidos u otros países anglosajones.

2. ¿Cómo medimos los fundamentos morales?

La medición de los fundamentos morales plantea siempre un reto metodológico: ¿cómo capturar de forma sistemática intuiciones morales que, en principio, parecen tan diversas como las culturas y tradiciones en las que se manifiestan? Para resolver esta cuestión, investigadores en psicología moral han desarrollado herramientas que permiten trasladar a escalas comparables fenómenos que habitualmente se expresan en el lenguaje cotidiano, en normas sociales implícitas o en actitudes ante situaciones concretas. Una de las más utilizadas es el Moral Foundations Questionnaire (MFQ), creado en torno a la teoría de los fundamentos morales.

Este cuestionario parte de la premisa de que existen seis grandes dimensiones éticas compartidas universalmente. Cada una de ellas traduce predisposiciones psicológicas que, a lo largo de la historia evolutiva y cultural, han dado lugar a virtudes, normas y prácticas muy distintas. El cuidado se relaciona con la empatía hacia el sufrimiento ajeno; la igualdad con el ideal de trato justo entre las personas; la proporcionalidad con la justicia basada en el mérito; la lealtad con el compromiso hacia el grupo propio; la autoridad con el respeto a jerarquías legítimas; y la pureza con la repulsión frente a lo considerado contaminado o degradante.

En países occidentales y secularizados suelen destacar el cuidado y la igualdad, mientras que en contextos más comunitaristas o religiosos cobran mayor relevancia la lealtad, la autoridad y la pureza.

Aunque estas dimensiones se encuentran en todas las sociedades, su peso relativo varía sistemáticamente según los contextos ideológicos, religiosos y culturales (Graham et al., 2009; Atari et al., 2023). Tal y como se señalaba antes, en países occidentales y secularizados suelen destacar el cuidado y la igualdad, mientras que en contextos más comunitaristas o religiosos cobran mayor relevancia la lealtad, la autoridad y la pureza. En este sentido, medir los fundamentos morales en España resulta particularmente interesante, pues permite situar al país en un mapa internacional marcado por grandes contrastes y, al mismo tiempo, explorar las particularidades internas derivadas de su historia política y religiosa.

Para llevar a cabo esta medición, en junio de 2024 realizamos una encuesta online a 3.015 personas adultas residentes en España. La muestra fue cuidadosamente diseñada para ser representativa en variables clave como género, edad, nivel educativo, tamaño del municipio y región (Miller et al., 2025).

El cuestionario incluía una batería de doce ítems adaptados del MFQ, dos por cada fundamento moral. A los participantes se les pedía que indicasen, en una escala de cinco puntos, hasta qué punto ciertas frases reflejaban su forma de pensar o actuar. El fundamento del cuidado, por ejemplo, quedó representado en afirmaciones que apelaban a la sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno; un ejemplo es “Todos debemos cuidar a las personas que sufren emocionalmente”. El fundamento de igualdad se midió con expresiones orientadas a la distribución justa de los recursos; un ejemplo es “El mundo sería un lugar mejor si todos ganaran la misma cantidad de dinero”. La proporcionalidad, vinculada a una concepción meritocrática de la justicia, se evaluó con frases como “Creo que las personas deben ser recompensadas en proporción a lo que aportan”. El fundamento de lealtad se asoció a declaraciones sobre la fidelidad y el compromiso con el grupo; un ejemplo es “Me molesta cuando la gente no tiene lealtad a su país”. El fundamento de autoridad se evaluó mediante afirmaciones que ponían en valor el respeto a jerarquías y tradiciones; un ejemplo es “Todos tenemos que aprender de nuestros mayores”. Finalmente, la pureza se relacionó con frases vinculadas a la castidad o al rechazo de lo degradante; un ejemplo es “Creo que la castidad es una virtud importante”.

Este enfoque tiene dos ventajas. Primero, permite captar cómo las intuiciones morales se manifiestan en el día a día, en situaciones que los encuestados reconocen como significativas. Segundo, facilita la construcción de escalas comparables que pueden ser contrastadas entre países o grupos sociales. De hecho, investigaciones previas han mostrado que este formato ofrece resultados robustos y reproducibles en contextos muy distintos (Atari et al., 2023).

Las respuestas se transformaron en índices sintéticos por fundamento, lo que permite no solo describir el perfil moral de cada individuo, sino también comparar patrones colectivos según ideología, religión o pertenencia nacional. En este sentido, el MFQ no pretende reducir la moralidad a un número, sino identificar tendencias recurrentes que orientan el modo en que diferentes personas entienden la justicia, la cooperación o la convivencia.

La combinación de representatividad nacional y comparabilidad internacional convierte a este estudio en una primera aproximación sistemática a los fundamentos morales en España.

La combinación de representatividad nacional y comparabilidad internacional convierte a este estudio en una primera aproximación sistemática a los fundamentos morales en España. Además, permite evaluar hasta qué punto las intuiciones morales de la población española se asemejan a las de otros países occidentales y en qué medida presentan rasgos propios ligados a su historia política y cultural.

3. Los fundamentos morales en España y en perspectiva comparada

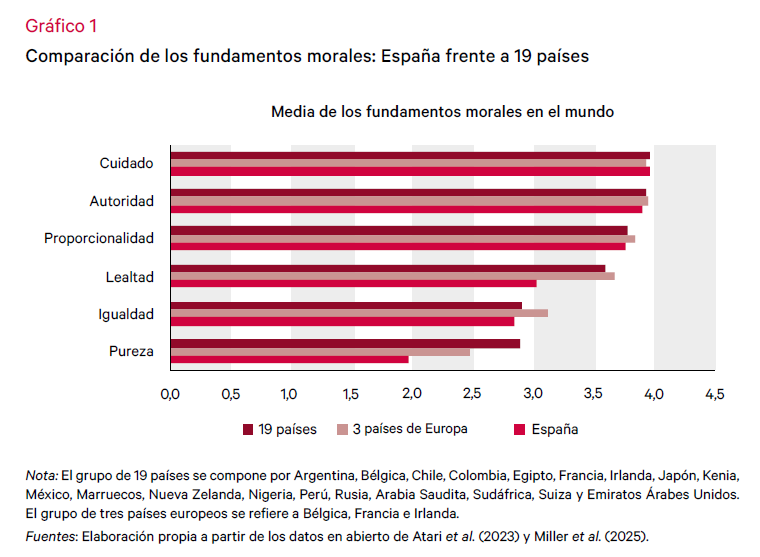

Los resultados de esta investigación confirman, en primer lugar, la centralidad del cuidado como fundamento moral compartido (véase el gráfico 1)1. Tanto en España como en el resto de los países analizados por Atari et al. (2023)2, el cuidado aparece como el valor mejor valorado por la ciudadanía. Este hallazgo refleja la importancia transversal de la empatía y la preocupación por el bienestar ajeno, que funcionan como base de legitimidad para políticas de bienestar y para discursos políticos de muy distinto signo.

Sin embargo, al comparar los promedios españoles con los internacionales emergen diferencias significativas en otros fundamentos. España muestra puntuaciones similares a la media global en igualdad, autoridad y proporcionalidad, pero destaca por registrar valores considerablemente más bajos en lealtad (3,01 frente a 3,59 de la media internacional) y, sobre todo, en pureza (1,96 frente a 2,88). En el caso de la lealtad, la diferencia con el promedio de países europeos incluidos en el estudio también es notable (3,66 frente a 3,01 en España). Y en la pureza, la brecha se amplía aún más: los españoles otorgan a este fundamento un peso muy inferior, situándose claramente en el extremo más secularizado de la muestra internacional.

Estas diferencias sugieren que España comparte con otras sociedades occidentales la centralidad de los fundamentos individualizantes (cuidado e igualdad), pero se distingue por otorgar poca relevancia a valores comunitaristas como la lealtad y la pureza. Este perfil encaja con la imagen de un país que, pese a su tradición católica, ha experimentado en las últimas décadas una acelerada secularización y un proceso de modernización política que ha debilitado la centralidad de las normas colectivas en la vida pública.

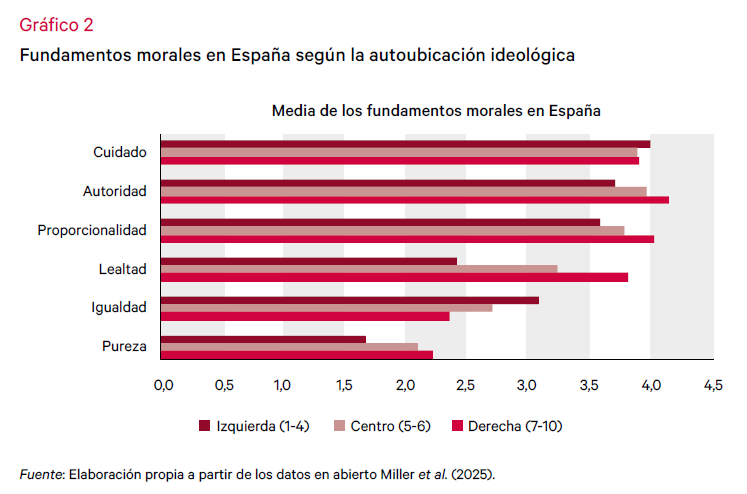

Las diferencias se vuelven aún más claras cuando se consideran las divisiones ideológicas dentro de España (véase el gráfico 2). El cuidado se mantiene como un valor transversal, sin diferencias significativas entre izquierda y derecha. Pero en el resto de fundamentos se dibuja un mapa polarizado: la igualdad es priorizada por quienes se sitúan en posiciones de izquierda, con una media de 3,09, frente a 2,36 en la derecha. A la inversa, la derecha otorga más importancia a la autoridad, la proporcionalidad y la lealtad. La pureza, aunque menos relevante en general, también muestra un sesgo ideológico, con puntuaciones más altas entre los encuestados situados en posiciones conservadoras.

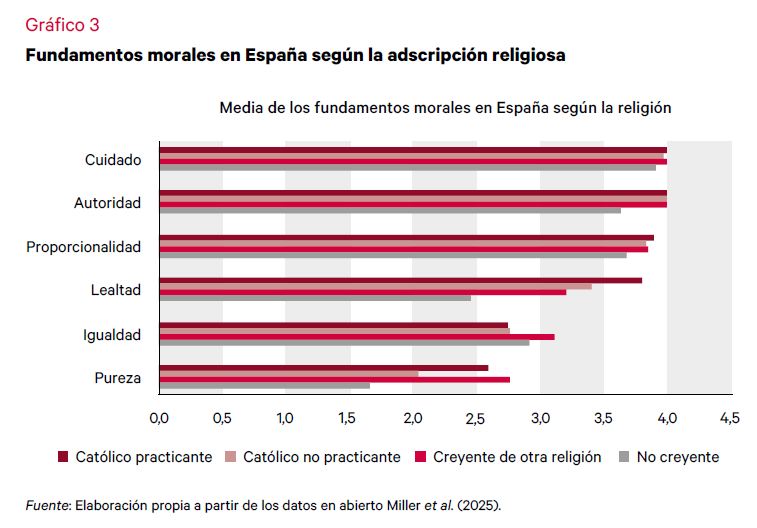

La religiosidad introduce divisiones aún más marcadas (véase el gráfico 3). Los católicos practicantes destacan por otorgar una alta importancia a la lealtad, con una media de 3,80, y a la pureza, con 2,76, seguidos por los católicos no practicantes y, en menor medida, por creyentes de otras religiones. En contraste, los no creyentes puntúan muy bajo en estas dos dimensiones, con 2,45 en lealtad y 1,66 en pureza, y en cambio priorizan más la igualdad, con una media de 2,91, frente a los 2,74 de los católicos practicantes. El cuidado, por su parte, mantiene puntuaciones altas en todos los grupos, aunque los practicantes religiosos lo valoran algo más que los no creyentes.

Este patrón es coherente con lo observado a nivel internacional: la religiosidad se asocia con una moralidad más comunitarista, que enfatiza la cohesión grupal, la jerarquía y la disciplina moral, mientras que la falta de religión refuerza una orientación hacia fundamentos más individualistas (Henrich et al., 2010; Atari et al., 2023). En el caso español, la comparación revela una tensión entre la secularización creciente de la sociedad y el peso todavía significativo de la tradición católica, especialmente entre los practicantes.

La religiosidad se asocia con una moralidad más comunitarista, que enfatiza la cohesión grupal, la jerarquía y la disciplina moral, mientras que la falta de religión refuerza una orientación hacia fundamentos más individualistas.

En conjunto, los resultados permiten trazar un mapa moral de España caracterizado por tres rasgos principales. En primer lugar, el cuidado funciona como valor común que trasciende diferencias ideológicas y religiosas. En segundo lugar, la igualdad se convierte en el eje moral de la izquierda y de los no creyentes. En tercer lugar, la autoridad, la proporcionalidad, la lealtad y la pureza son más centrales en la derecha y en los grupos religiosos, aunque con niveles mucho más bajos de pureza que en otros países. Este perfil sitúa a España en el marco más amplio de la teoría de los fundamentos morales, mostrando tanto afinidades con las sociedades occidentales como particularidades propias derivadas de su historia política y cultural.

ConclusiÓn

El estudio presentado constituye la primera exploración sistemática de los fundamentos morales en una muestra representativa de la población española. Con ello se amplía un campo de investigación que hasta ahora se había concentrado sobre todo en contextos anglosajones. Al aplicar la teoría de los fundamentos morales en España, hemos podido situar al país dentro de un debate internacional en expansión y, al mismo tiempo, identificar particularidades propias que contribuyen a enriquecer la comparación global.

Los resultados confirman la centralidad del cuidado como fundamento compartido por el conjunto de la ciudadanía, en consonancia con lo observado en la mayoría de los países occidentales y en el marco de estudios internacionales más amplios (Atari et al., 2023). Esta coincidencia refuerza la idea de que la empatía hacia el sufrimiento ajeno constituye un núcleo moral común capaz de trascender diferencias ideológicas y religiosas. Sin embargo, el análisis revela también contrastes significativos en las demás dimensiones, que delinean un mapa moral diverso y, en muchos sentidos, polarizado.

En primer lugar, la igualdad aparece como el eje moral distintivo de las posiciones de izquierda, mientras que la autoridad, la proporcionalidad y la lealtad adquieren mayor peso en la derecha. Este hallazgo confirma patrones descritos previamente en Estados Unidos y otros países (Graham et al., 2009), pero aporta evidencia específica sobre cómo se configuran estas divisiones en el contexto español. En segundo lugar, la pureza, aunque menos relevante en términos generales, muestra también un sesgo ideológico y religioso: recibe un mayor respaldo entre los católicos practicantes y, en menor medida, entre otros creyentes, mientras que los no creyentes le asignan una importancia claramente menor. Esta tendencia refleja la estrecha vinculación entre pureza y religiosidad, observada en numerosos estudios comparados (Henrich et al., 2010).

En perspectiva internacional, España se distingue por otorgar una importancia relativamente baja a la lealtad y, sobre todo, a la pureza. Frente a la media global y a los promedios de otros países europeos, la población española manifiesta un perfil moral menos comunitarista y más secularizado. Este rasgo conecta con procesos de cambio social propios de las últimas décadas, caracterizados por una profunda transformación en la relación entre religión, moralidad y vida pública. Al mismo tiempo, sitúa a España en el extremo de un continuo cultural donde coexisten sociedades fuertemente orientadas hacia valores comunitaristas y otras más centradas en fundamentos individualizantes.

Lejos de existir una moralidad única y universalista, los distintos fundamentos adquieren centralidad en función de la ideología, la religiosidad y el contexto cultural.

En conjunto, estos hallazgos permiten trazar un retrato matizado de la moralidad en España: un país donde el cuidado actúa como terreno común, pero donde la orientación ideológica y la adscripción religiosa generan divisiones claras en torno a la igualdad, la autoridad, la proporcionalidad, la lealtad y la pureza. Estas divisiones no solo ayudan a comprender mejor los debates políticos contemporáneos, sino que también iluminan cómo distintas tradiciones culturales e identidades colectivas moldean la forma en que los ciudadanos entienden la justicia, la cooperación y la convivencia.

De cara al futuro, resulta imprescindible avanzar en esta línea de investigación. Los datos aquí presentados constituyen una primera fotografía, pero será necesario contar con estudios adicionales de carácter comparado y longitudinal que permitan explorar la estabilidad de estos patrones en el tiempo y su relación con procesos de cambio político, social y cultural. Asimismo, ampliar la mirada hacia otras poblaciones no occidentales contribuirá a contextualizar aún más la experiencia española y a consolidar un enfoque verdaderamente pluralista en el estudio de la moralidad.

En definitiva, el análisis de los fundamentos morales en España muestra que, lejos de existir una moralidad única y universalista, los distintos fundamentos adquieren centralidad en función de la ideología, la religiosidad y el contexto cultural. Reconocer esta pluralidad no solo tiene implicaciones para la investigación académica, sino también para la vida política: ayuda a entender por qué ciertos debates se polarizan, por qué determinados valores movilizan más que otros y cómo se construyen las fronteras simbólicas entre grupos sociales. Situar a España en este marco más amplio permite comprender mejor tanto sus afinidades con otras sociedades occidentales como las particularidades derivadas de su historia y cultura política.

Bibliografía

Atari, M., Haidt, J., Graham, J., Koleva, S., Stevens, S. T., y Dehghani, M. (2023). Morality beyond the WEIRD: How the nomological network of morality varies across cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 125(5), 1157–1188.

Finkel, E. J., Bail, C. A., Cikara, M., Ditto, P. H., Iyengar, S., Klar, S., … y Druckman, J. N. (2020). Political sectarianism in America. Science, 370(6516), 533–536.

Graham, J., Haidt, J., Koleva, S., Motyl, M., Iyer, R., Wojcik, S. P., y Ditto, P. H. (2013). Moral foundations theory: The pragmatic validity of moral pluralism. En P. Devine y A. Plant (Eds.), Advances in experimental social psychology, Vol. 47, 55–130. Academic Press.

Graham, J., Haidt, J., y Nosek, B. A. (2009). Liberals and conservatives rely on different sets of moral foundations. Journal of Personality and Social Psychology, 96(5), 1029–1046.

Haidt, J., y Joseph, C. (2004). Intuitive ethics: How innately prepared intuitions generate culturally variable virtues. Daedalus, 133(4), 55–66.

Henrich, J., Heine, S. J., y Norenzayan, A. (2010). The weirdest people in the world? Behavioral and Brain Sciences, 33(2–3), 61–83.

Miller, L. (2023). Polarizados. La política que nos divide. Deusto.

Miller, L. M., Rodríguez Marín, I., y Castellanos Quintana, J. V. (2025). Estudio sobre normas sociales en la política, 2024 [Conjunto de datos]. DIGITAL.CSIC. https://doi.org/10.20350/DIGITALCSIC/17529

Shweder, R. A., Much, N. C., Mahapatra, M., y Park, L. (1997). The “big three” of morality (autonomy, community, divinity) and the “big three” explanations of suffering. En A. Brandt y P. Rozin (Eds.), Morality and health (119–169). Routledge.

Wendell, B., y Tatalovich, R. (2021). The politics of moral policy: Abortion, drugs, and homosexuality in comparative perspective. Routledge.

NOTAS

* Investigador científico en el Instituto de Política y Bienes Públicos del CSIC (IPP-CSIC) (luis.miller@csic.es).

** Esta publicación es parte del proyecto PID2022-136474NB-I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación.

1 Los datos de España provienen de Miller et al. (2025) y los internacionales de Atari et al. (2023). Los resultados, aunque informativos, no son estrictamente comparables, ya que la encuesta aplicada en España incluye únicamente un subconjunto de las preguntas utilizadas por Atari et al. (2023) en su estudio internacional.

2 Argentina, Bélgica, Chile, Colombia, Egipto, Francia, Irlanda, Japón, Kenia, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Nigeria, Perú, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Suiza y Emiratos Árabes Unidos.