De la ausencia a la sólida presencia de inmigrantes: sus orígenes e integración en España

Fecha: junio 2025

María Miyar-Busto*

Segunda generación de inmigrantes, Grupo poblacional, Desigualdades, Integración

Panorama Social, N.º 41 (junio 2025)

Este artículo analiza las características de los descendientes de inmigrantes en España a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa de 2024. Se estudian las características de las generaciones 1,5, 2 y 2,5 en relación con su volumen, perfil de edad, origen de los progenitores, pautas reproductivas, nivel educativo materno y situación laboral del hogar. Los resultados destacan el creciente peso de los descendientes de origen marroquí y africano en la segunda generación, así como marcadas desigualdades entre grupos en cuanto a los recursos educativos y las condiciones económicas en que crecen.

1. La necesidad de conocer una nueva realidad sociodemográfica

En los últimos veinte años, una abrumadora mayoría de los estudios sobre inmigración en España han comenzado con una afirmación ya casi ritual: “el aumento de la inmigración ha sido uno de los cambios sociales más profundos y rápidos vividos desde principios de siglo”. Pese a su reiteración, esta constatación no ha perdido vigencia. Sigue siendo necesario recordarla, escribirla y ponerla en el centro del análisis porque, tras un cuarto de siglo de inmigración continuada, sus consecuencias sociales y demográficas apenas empiezan a desplegarse plenamente. Uno de los indicadores más claros de esa transformación son las familias que los inmigrantes han formado –o traído– en España y que ya forman parte consolidada de la sociedad española.

El estudio de la llamada segunda generación de inmigrantes es necesario precisamente porque, aunque han nacido en España, su socialización está, en parte, mediada por la experiencia migratoria de sus padres. Su diferente origen puede traducirse en desigualdades y obstáculos, aunque quizás también, en ocasiones, en ventajas. El objetivo de este artículo, conocer sus características demográficas y familiares, es, por tanto, clave para entender las dinámicas de inclusión o exclusión social a medio y largo plazo.

Para ello, resulta imprescindible conocer el entorno familiar de esta generación: cuál es el origen de sus progenitores, cómo han sido las pautas reproductivas de sus madres, su nivel educativo, y la participación en el mercado de trabajo de sus hogares. Estos factores están estrechamente relacionados con el momento, las condiciones y las motivaciones de la propia migración de sus padres, y ayudan a explicar cómo se configura –y cambia– la caracterización de la segunda generación. En otras palabras, permiten evaluar hasta qué punto la segunda generación mantiene o transforma el perfil de la primera generación. Para realizar este análisis no solo es necesario comparar la primera generación con la segunda, sino también incluir en la ecuación a las “generaciones intermedias”. En este análisis, se parte de una clasificación ya clásica (Rumbaut, 2004) que permite afinar las diferencias dentro del conjunto de descendientes de inmigrantes. Se distingue entre:

- la llamada generación 2,5 (nacidos en España con un solo progenitor nacido en el extranjero)

- la segunda generación (nacidos en España con dos progenitores nacidos en el extranjero)

- la generación 1,5 (nacidos en el extranjero, pero llegados antes de los 11 años, es decir, socializados principalmente en España)

- la primera generación (también nacidos fuera, pero llegados a los 11 años o más)

Siempre que corresponda, se comparan estos grupos con el de nacidos en España con ambos progenitores nacidos en España. Esta diferenciación es pertinente porque permite distinguir con mayor precisión las consecuencias de la migración de los padres y del contexto de socialización. Se pueden esperar diferencias entre los descendientes de los inmigrantes que, por ejemplo, han nacido en España y tienen dos progenitores inmigrantes y los que llegaron desde otro país durante la infancia, o también respecto a los que han contado con las redes y recursos de un progenitor nativo. Cada una de estas trayectorias tiene implicaciones distintas para los procesos de integración, socialización, acceso a oportunidades, identificación con un colectivo u otro, aspiraciones, expectativas, o percepción de discriminación.

La Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas (ECEPOV) de 2021 ha puesto a disposición de los investigadores una gran cantidad de información detallada de las generaciones nacidas tras las oleadas migratorias del siglo XXI. Gracias a esta fuente, algunos trabajos, como el de Bayona-i-Carrasco y Domingo (2024), han podido poner ya de relieve, por ejemplo, que el peso del origen africano es más alto en la segunda generación que en la primera, mientras que el origen europeo –especialmente del espacio UE-15– gana relevancia en la generación 2,5, debido a la mayor frecuencia de matrimonios mixtos entre europeos y españoles.

No obstante, y a pesar de las ventajas de la ECEPOV, este artículo se basa en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), puesto que reúne dos características que la hacen especialmente útil para el análisis de las características demográficas de los descendientes de los inmigrantes. Desde 2021 la EPA incluye información del país de nacimiento del padre y de la madre de todos los entrevistados, incluso si estos no residen en el hogar. Hace posible, por lo tanto, identificar a todos los descendientes de inmigrantes. La combinación de esta información con la del país de nacimiento y los años de residencia permite clasificar a toda la población de origen inmigrante en las categorías antes señaladas. Además, la EPA proporciona una amplia batería de variables demográficas, educativas, laborales y familiares, lo que posibilita la caracterización con detalle de los descendientes de los inmigrantes en el contexto de sus hogares.

Por otra parte, la frecuencia trimestral de la EPA garantiza una disponibilidad continua de datos actualizados, lo que la convierte en una fuente especialmente valiosa para el análisis demográfico en tiempo (casi) presente. Permite, por lo tanto, usando los datos de los cuatro trimestres de 2024, analizar las características de la segunda generación tras un periodo clave, el trascurrido entre 2021 y ese mismo año, periodo marcado por una revitalización de los flujos migratorios de entrada a España. Según la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia, en 2022 y 2023 llegaron a España alrededor de un millón de personas nacidas en el extranjero. Dado que algunos orígenes muestran una elevada fecundidad poco después de su llegada –como se desprende de los datos de la propia EPA y como se expondrá en este artículo–, el análisis de la información más reciente, correspondiente a 2024, permite incluir los cambios derivados de esos flujos en las características de los descendientes de los inmigrantes. Como sucede a menudo con las dinámicas demográficas, muchas de las transformaciones futuras se fraguan en el presente; disponer de información actualizada es, por tanto, decisivo para anticipar la sociedad que está por venir.

Este artículo analiza las características de la segunda generación en España a partir de una mirada sistemática que combina el enfoque generacional con la desagregación por origen de la segunda generación. En primer lugar, se identifican las principales magnitudes relacionadas con el volumen y peso de los descendientes de inmigrantes, considerando su distribución por edad. A continuación, se examina su composición por origen y las diferencias al respecto entre generaciones. Posteriormente, se abordan diversos aspectos de las pautas reproductivas de las mujeres nacidas en el extranjero, con el fin de explicar las diferencias observadas en la composición por origen de sus descendientes. Por último, se analizan el nivel educativo de las madres y la situación laboral de los hogares en los que crecen los niños y los jóvenes de origen inmigrante. Todos los análisis se desarrollan diferenciando sistemáticamente entre generaciones y grupos de origen. El artículo concluye con una reflexión final sobre las implicaciones sociales y demográficas de los hallazgos presentados.

2. Presencia de la segunda generación de inmigrantes en España

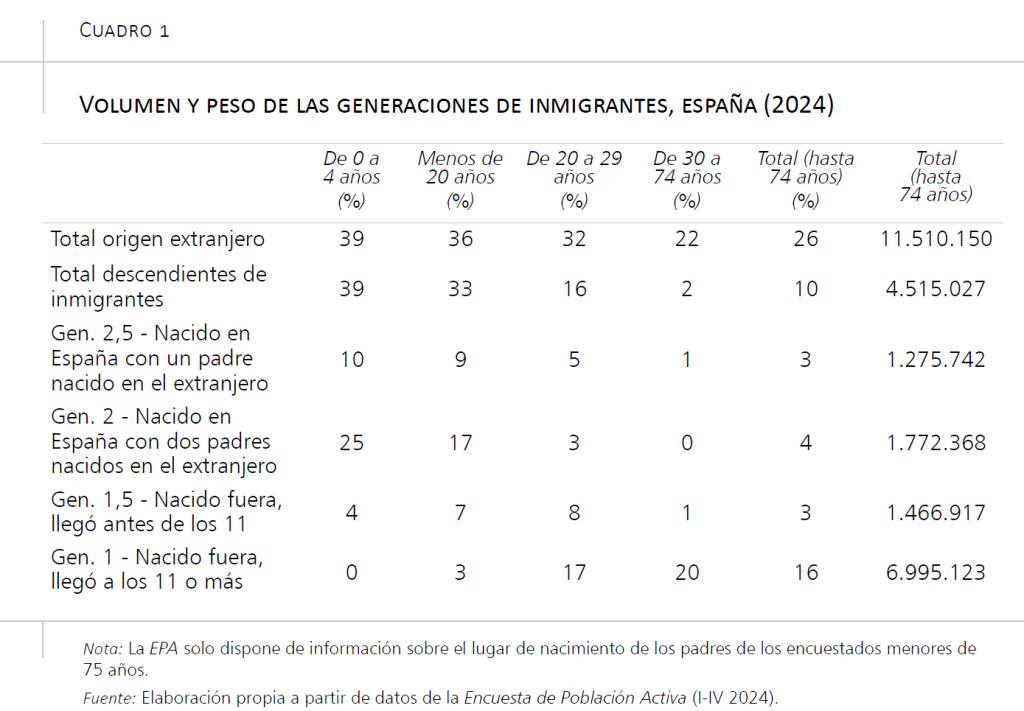

Según la EPA1, en 2024 había en España tres millones de residentes menores de 75 años que, habiendo nacido en el país, tenían al menos un progenitor nacido en el extranjero (solo se dispone de la información sobre el país de nacimiento de los padres para ese tramo de edad) (cuadro 1). Si se le suma la proporción de nacidos en el extranjero que iniciaron su residencia en España antes de los 11 años, la llamada generación 1,5, el número de descendientes de inmigrantes supera los 4,5 millones. La cifra de población de origen extranjero entre los menores de 75 años ascendería a 11,5 millones de personas, el 26 por ciento de la población en ese tramo de edad. Para el conjunto de la población de origen extranjero (nacidos fuera o nacidos en España con al menos un progenitor nacido en el extranjero) sobrepasaría, en 2024, los 11,7 millones de personas, el 24,3 por ciento de la población residente en España2.

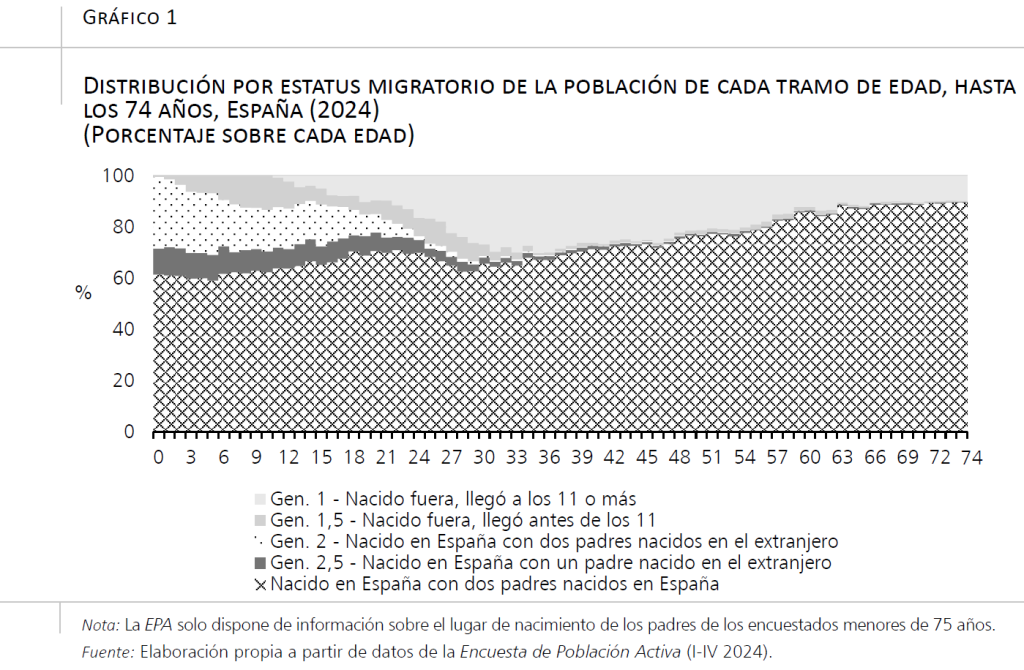

Por supuesto, y como cabe esperar de la dinámica temporal de la llegada de inmigrantes a España, la proporción que suponen estas cifras sobre el total de la población varía notablemente según la edad (cuadro 1 y gráfico 1). Mientras que entre quienes tienen 30 años o más el porcentaje de nacidos en España con al menos un progenitor inmigrante apenas alcanza el 1 por ciento, entre los jóvenes de 20 a 29 años sube al 8 por ciento, entre los menores de 20 años llega al 26 por ciento y entre los menores de 5 años al 35 por ciento. Los porcentajes para cada tramo de edad correspondientes al total de descendientes de inmigrantes son 2, 16, 33 y 39 por ciento, y al total de población de origen extranjero, el 22, 32, 36 y 39 por ciento (cuadro 1). A la luz de estas cifras, no cabe duda de que un rasgo definitorio de las nuevas generaciones en España es la diversidad en la procedencia de sus familias.

El gráfico 2 presenta la composición por edad de cada generación migratoria y en comparación con la población nacida en España de ascendencia solo española. El distinto perfil etario de cada grupo tiene implicaciones relevantes para el ritmo de integración social en distintas esferas. De la información recogida se desprende, como cabía esperar, que la segunda generación presentaba en 2024 un perfil aun marcadamente joven, que se concentra casi exclusivamente en edades inferiores a los 30 años. Es especialmente notable que alcance su máximo en el tramo más joven, de 0 a 4 años, que supone cerca del 25 por ciento del total del grupo, lo que sugiere que este colectivo está en plena expansión.

Por su parte, la generación 2,5 (nacidos en España, con un progenitor nacido en el extranjero) muestra un perfil de edad algo diferente. Si bien también se concentra en grupos de edad jóvenes, su distribución es algo menos marcada que la de la segunda generación y no se dibuja tan inclinada hacia los más pequeños. Se deduce de este patrón un crecimiento menos acelerado y más sostenido en el tiempo en comparación con la segunda generación, en coincidencia con la naturaleza más estable y continua de la celebración de matrimonios mixtos, más frecuentes entre españoles y originarios de la UE-15 (Cortina et al., 2025). Recordemos que los flujos migratorios de esta procedencia han estado menos sujetos a cambios bruscos de tendencia en comparación con los procedentes de países extracomunitarios (Miyar-Busto y Garrido, 2010; Miyar-Busto, 2016; Miyar-Busto, 2020).

En cuanto a la generación 1,5 (nacidos en el extranjero, pero llegados antes de los 11 años), que también es un colectivo predominantemente joven, pero con una distribución que se extiende algo más hacia edades mayores, especialmente a partir de los 20 años. No es de extrañar: este perfil de edad refleja la llegada de niños inmigrantes desde la primera oleada migratoria (a partir del año 2000), algo más mayores, por definición, que los que iban naciendo en España. Destaca, además, una caída en la franja de 15 a 19 años, posiblemente consecuencia del descenso de los flujos migratorios hacia España (también los de los niños) durante la Gran Recesión (2008-2013).

Los perfiles por edad de las diferentes generaciones de descendientes de inmigrantes presentan diferencias notables respecto a la primera generación, cuyo núcleo aún se concentra entre los 30 y los 54 años, las edades laborales muy activas, y respecto a la población nativa de ascendencia española, cuya estructura etaria, más homogénea, está marcada por la disminución del peso de las cohortes más jóvenes. Tal y como se deduce del gráfico 1 y como se apuntaba anteriormente, estos patrones implican diferentes ritmos de entrada y salida del sistema educativo y al mercado laboral. Actualmente, la generación 1,5 y, en menor medida, la 2,5, tienen una presencia significativa entre los adultos jóvenes, que están finalizando la educación posobligatoria o iniciando su vida laboral, mientras que esa transición a la vida adulta está comenzando ahora para parte de la segunda generación.

Hasta el momento, la bibliografía sobre la segunda generación en España se ha centrado mayoritariamente en el análisis de sus trayectorias educativas (Portes y Aparicio, 2025), en parte porque la mayoría aún no había alcanzado la edad de incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, en los últimos años han comenzado a aparecer trabajos que examinan también sus resultados en el empleo, especialmente en el caso de la generación 1,5 (Muñoz-Comet y Arcarons, 2022) y, en menor medida y más recientemente, de la segunda generación propiamente dicha (Muñoz-Comet, 2025; Portes y Aparicio, 2025). Esta evolución en la investigación responde a una tendencia demográfica: la segunda generación de inmigrantes cobrará un enorme protagonismo la próxima década. En la actualidad, su considerable peso se concentra principalmente en las edades de educación infantil y primaria. De hecho, en el tramo más joven (0-4 años), cuatro de cada diez niños (39 por ciento) ya son de origen extranjero. Por ello, cabe esperar que en los próximos diez años la presencia de jóvenes de origen inmigrante aumente notablemente en la educación postobligatoria y en el mercado de trabajo, probablemente superando esa proporción del 39 por ciento de los niños de 0 a 4 años. Actualmente, esa cifra se compone mayoritariamente de niños de la segunda generación y de la generación 2,5, mientras que la generación 1,5 apenas tiene peso. Sin embargo, esa cohorte de nacidos en el extranjero aún no está cerrada: es previsible que en los próximos años lleguen a España niños que ya han nacido, pero que todavía residen en sus países de origen, completando así la generación 1,5 correspondiente a esa franja de edad.

No se puede omitir una afirmación sobre el futuro sustentada en los datos anteriores. Conforme los hijos de los inmigrantes alcancen la edad reproductiva, también aparecerá una tercera generación –nacidos en España con abuelos inmigrantes– cuyas trayectorias de integración e identidades culturales podrían diferir sustancialmente tanto de las de sus padres y abuelos como de las de la población española de ascendencia española. Para eso también debe prepararse el sistema estadístico.

3. Transformaciones en la composición por lugar de origen: de la primera generación a la 2,5

El análisis de la composición por lugar de origen de cada generación de inmigrantes permite observar algunas transformaciones sustanciales respecto a la primera generación. En este apartado se exponen sus diferencias, y en el próximo se analizarán las pautas reproductivas que las han originado. Conocer esta composición es fundamental para comprender la dinámica de la población de origen extranjero, su relación con la autóctona, sus trayectorias familiares y las condiciones sociales en las que crece la segunda generación. Los análisis sobre la integración de los inmigrantes en España han evidenciado de forma reiterada que el lugar de origen constituye un factor determinante en las trayectorias laborales de las primeras generaciones (Bernardi et al., 2011; Cebolla-Boado et al., 2015; Muñoz-Comet y Arcarons, 2022; Rodríguez-Planas y Nollenberger, 2016), pero también para sus descendientes en el sistema educativo (Cebolla-Boado, 2014) o respecto a su riesgo de pobreza (Arcarons et al., 2025). En la medida en que puede condicionar sus oportunidades de integración social, educativa y laboral, conocer con más detalle el origen de los descendientes de los inmigrantes es imprescindible. El gráfico 3 presenta, con los datos de 2024, la composición interna de cada una de las generaciones de inmigrantes (primera, 1,5, segunda y 2,5) por lugar de nacimiento: propio, en el caso de la primera generación y de la 1,5; de la madre, en el caso de los nacidos en España con dos progenitores nacidos en el extranjero; y del progenitor nacido fuera, cuando solo uno lo es. Los datos se presentan por grandes regiones, aunque se han detallado algunos países debido a su relevancia cuantitativa.

La información recogida llama la atención sobre un cambio notable en la composición por origen de la segunda generación respecto a la primera. Destaca especialmente el elevado peso que adquieren, en la segunda generación, quienes cuentan con dos progenitores procedentes de Marruecos, que alcanza un tercio del total (33 por ciento), una proporción que duplica la correspondiente a la primera generación (16 por ciento). Un patrón similar se observa en el caso del resto de países africanos, cuyo peso aumenta desde el 3 por ciento en la primera generación hasta el 7 por ciento en la segunda, así como en el de Rumanía, cuya presencia también se incrementa sustancialmente (del 5 por ciento al 9 por ciento). En contraste, Venezuela y Colombia, países cuyos flujos migratorios hacia España han crecido mucho en tiempos recientes, presentan un patrón inverso, con una presencia relativa menor en la segunda generación respecto a la primera, posiblemente debido al escaso tiempo transcurrido desde la llegada de una gran parte de ellos. Argentina y Ecuador no muestran un patrón claramente definido en este sentido, pero sí es evidente que en el agregado del resto de países latinoamericanos la segunda generación tiene un peso ligeramente inferior (14 por ciento) al observado en la primera generación (18 por ciento). Este grupo, sin embargo, adquiere más protagonismo en las generaciones 1,5 y 2,5, lo que sugiere una mayor relevancia, para estos orígenes, tanto de la reagrupación familiar como de los emparejamientos mixtos. Por último, la generación 2,5 presenta una composición claramente diferenciada, dominada por individuos con un progenitor procedente de la UE-15 o del Espacio Económico Europeo (EEE) y también algunos orígenes latinoamericanos, resultado lógico de la mayor frecuencia de uniones mixtas entre españoles y ciudadanos de esos orígenes.

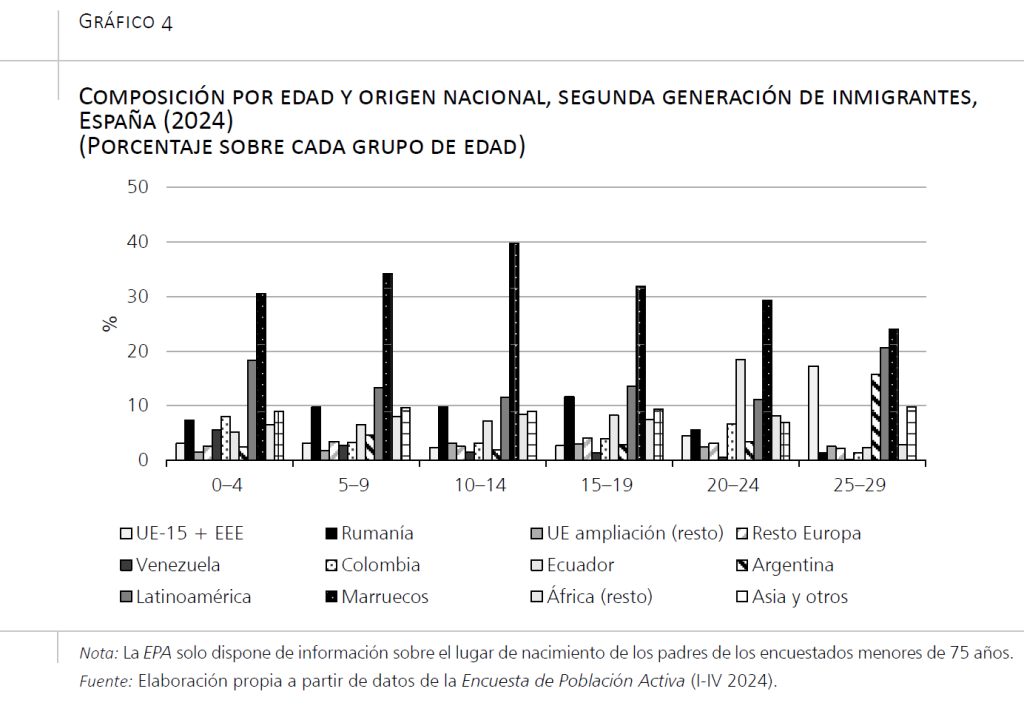

El gráfico 4 desglosa, únicamente para la segunda generación de inmigrantes, la composición por región o país de origen según el grupo de edad, reflejando los cambios en los patrones migratorios de las últimas décadas. La presencia de hijos de progenitores marroquíes destaca como la más abundante en todos los grupos de edad menores de 20 años, alcanzando su máximo peso relativo en el tramo de 10 a 14 años, donde casi alcanza el 40 por ciento. Sin embargo, se observan algunos cambios importantes en los grupos de edad más jóvenes. En particular, entre los niños de 0 a 4 años, aumenta notablemente la presencia de la procedencia venezolana y colombiana, en coincidencia con la llegada reciente de los flujos migratorios de estos países. Por el contrario, los descendientes de rumanos y ecuatorianos tienen una representación más alta en los grupos de edad mayores (15 a 19 años), en consonancia con auge de la inmigración procedente de estos países a principios de siglo y su posterior desaceleración. Por su parte, y como cabría esperar de su presencia más constante en España, el peso relativo de la UE-15 y del Espacio Económico Europeo es notable en los grupos de mayor edad (de 20 a 29 años), mientras que el protagonismo del resto de los países africanos entre los orígenes de los padres de la segunda generación, aunque constante, se mantiene relativamente bajo en todos los grupos de edad.

4. Personas que emigran, familias que se reúnen o se forman

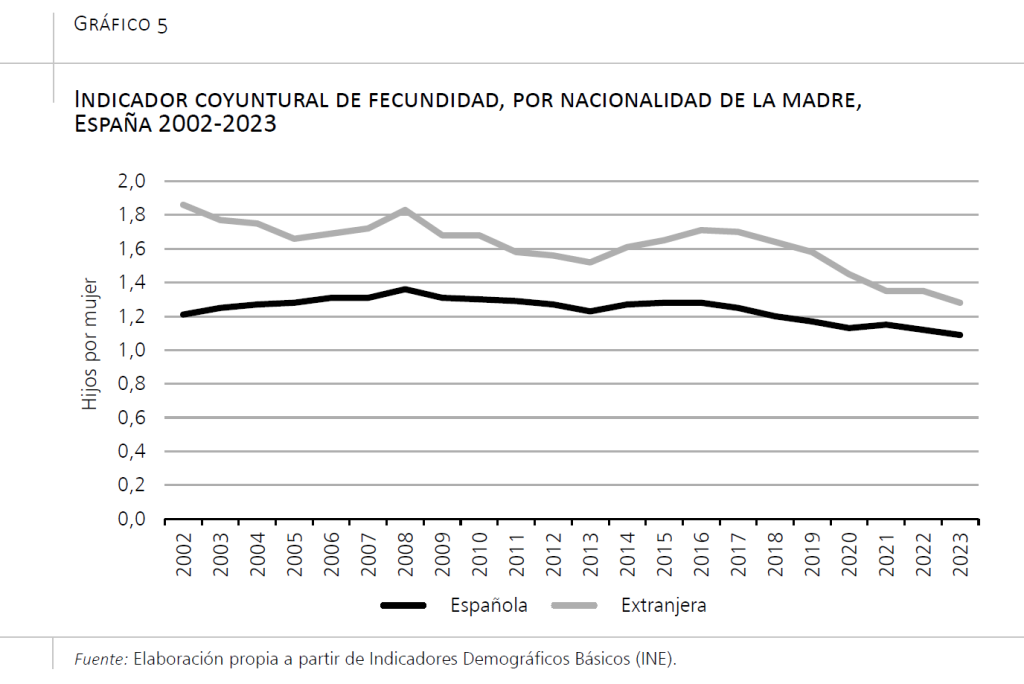

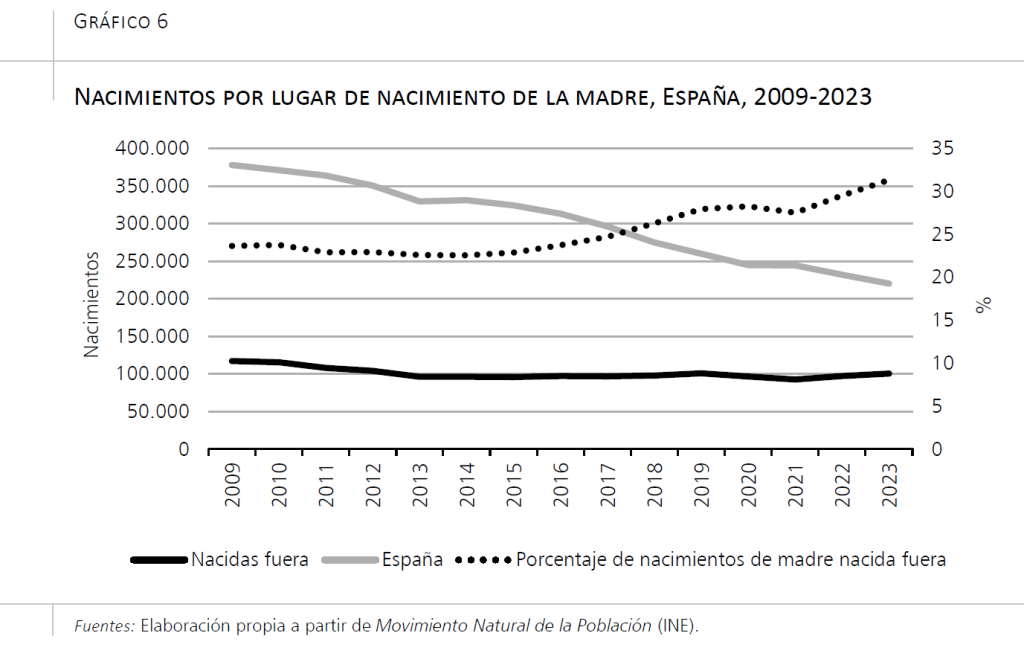

No extraña que la fecundidad extranjera haya cobrado cierto protagonismo en la conversación pública sobre el futuro demográfico español, atendiendo a su contribución a los nacimientos en España y al potencial impacto en la contención del envejecimiento de la población. En todo caso, aunque el indicador sintético de fecundidad sigue siendo más alto entre las mujeres extranjeras que entre las españolas (1,28 frente a 1,09 en 2023), conviene señalar que la tendencia descendente en el número medio de hijos por mujer también es evidente entre las mujeres extranjeras (gráfico 5). De hecho, los nacimientos de madres nacidas en el extranjero se han mantenido estables en los últimos años a pesar del aumento de la población inmigrante (gráfico 6). Es decir, el crecimiento de la contribución de las madres nacidas en el extranjero a la natalidad total no se debe a que crezca el número de hijos de madres nacidas en el extranjero, sino a la caída de los nacimientos de madres nacidas en España (gráfico 6).

Ahora bien, más allá de los indicadores agregados de fecundidad y natalidad, es necesario concebir la maternidad (y paternidad) dentro de los proyectos migratorios. En muchos casos, especialmente para determinados países de origen, la migración está directamente vinculada a trayectorias familiares: hombres y mujeres que abandonan su país para reunirse con sus parejas o hijos, o que llegan con la intención de formar una familia en destino. Incluso cuando el proyecto inicial no es familiar, la vida continúa tras la emigración, y con ella las decisiones personales: se establecen relaciones, se forman hogares y se tienen hijos. Tal y como se desprendía de la evolución de altas en el Padrón Municipal Continuo, en la primera fase de la expansión de la inmigración en España la cifra de nacimientos de madres extranjeras de un determinado origen sistemáticamente se incrementaba poco después del aumento de las llegadas del mismo país, lo que sugería una fuerte vinculación entre llegada y reproducción (Miyar-Busto, 2011).

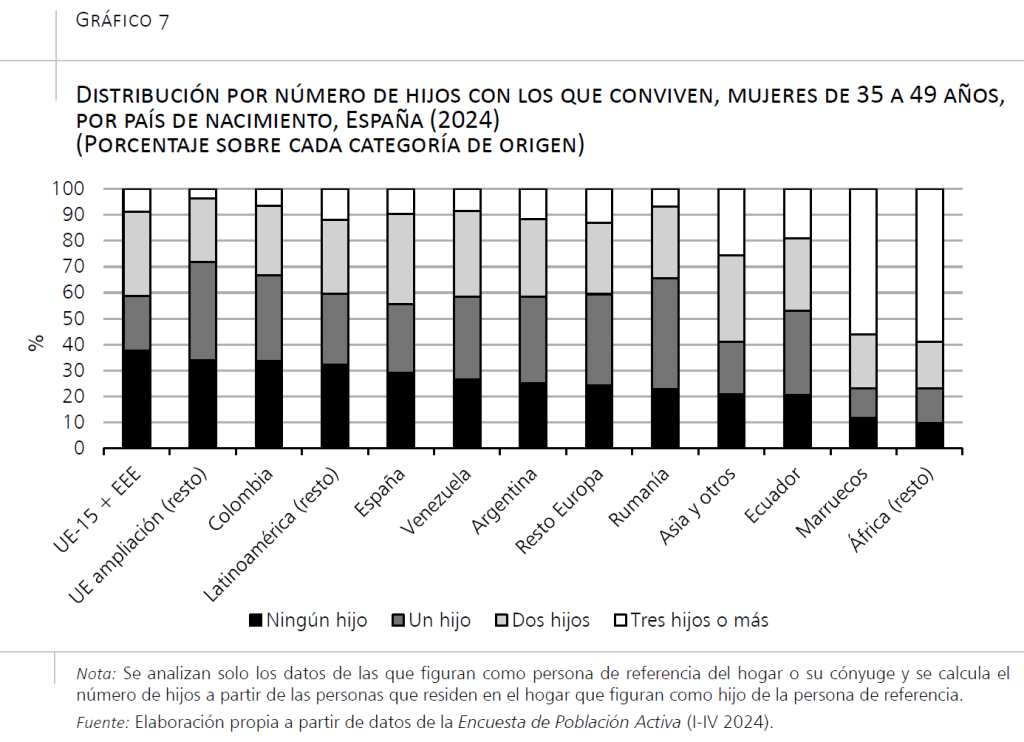

Comprender las pautas reproductivas de las mujeres inmigrantes no solo ayuda a explicar la evolución demográfica actual, sino también a anticipar el perfil de las nuevas generaciones y los contextos sociales en los que nacerán y crecerán. En este sentido son interesantes los datos de la EPA de 2024 pues permiten analizar algunos aspectos básicos de la formación de familias según el país de nacimiento de las mujeres. En 2024, entre las mujeres de 35 a 49 años nacidas en España, el 29 por ciento no convivía con hijos (gráfico 7). Este porcentaje es inferior al registrado entre las nacidas en países de la UE-15 o del EEE (38 por ciento), pero superior al de las mujeres originarias de Asia (21 por ciento) y Ecuador (20 por ciento). Sin embargo, las diferencias más destacadas se observan respecto a las mujeres africanas: solo el 12 por ciento de las nacidas en Marruecos y el 10 por ciento del resto de África no convivían con hijos. Un patrón similar aparece en el otro extremo de la foto familiar, es decir, en la proporción de mujeres que tienen tres o más hijos: solo alrededor del 10 por ciento de las europeas convivía con al menos tres hijos, porcentaje que sube ligeramente hasta el 16 por ciento entre las nacidas en España. En contraste, el 56 por ciento de las nacidas en Marruecos y el 59 por ciento de las originarias del resto de África convivían con tres hijos o más, lo que evidencia patrones reproductivos notablemente distintos según el lugar de nacimiento de las mujeres. Estas diferencias en las pautas reproductivas según la procedencia geográfica ayudan a explicar la evolución desigual de la composición por origen entre generaciones: como se mostró en el apartado anterior, en la segunda generación ganan peso relativo los descendientes de familias originarias de Marruecos y del resto de África en comparación con la primera generación. Es decir, más allá del volumen de llegadas, son las decisiones reproductivas y los modelos familiares predominantes en ciertos orígenes los que configuran el perfil de las nuevas generaciones.

El gráfico 8 muestra con más detalle la composición de los hogares de las mujeres de 35 a 49 años según su región de origen y el lugar de nacimiento de sus hijos (España o el extranjero): las mujeres procedentes de países africanos, Ecuador y Asia presentan las mayores proporciones de convivencia con hijos nacidos en España, reflejando una pauta reproductiva fundamentalmente en el país de destino. En cambio, las mujeres de los países comunitarios de las sucesivas ampliaciones (excepto Rumanía), así como Colombia y Venezuela (muchas de las cuales han llegado recientemente a España), muestran una mayor proporción de mujeres conviviendo con hijos que han nacido en el extranjero. En definitiva, estas diferencias reflejan no solo pautas reproductivas diversas en función del origen, sino también la dinámica de los ciclos migratorios recientes.

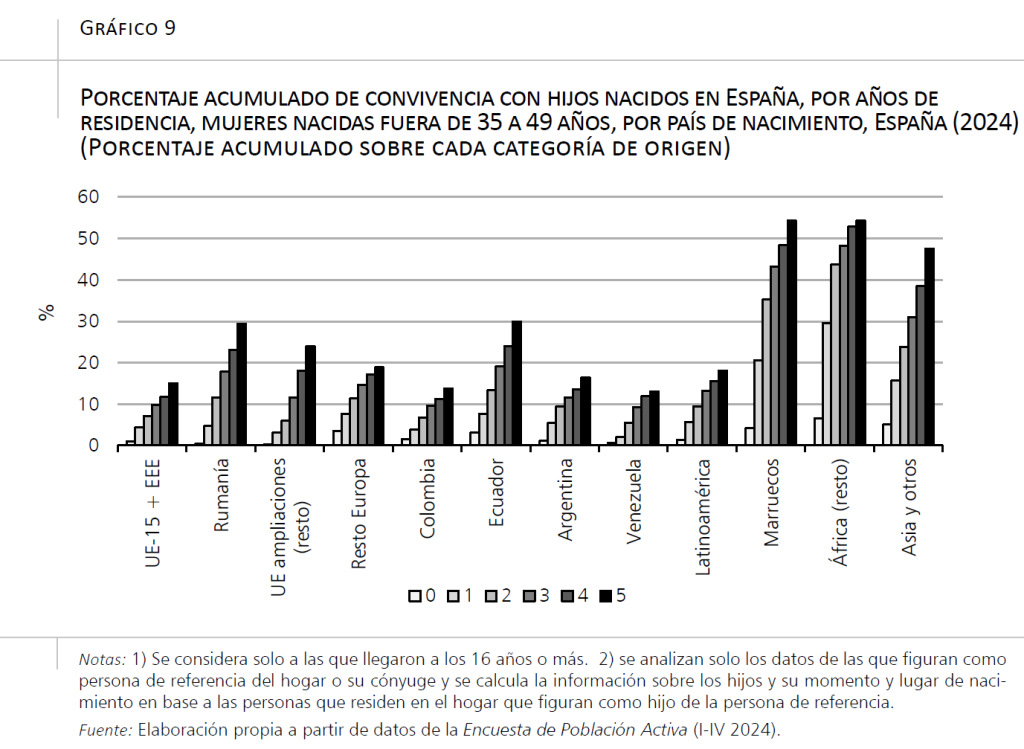

Estas pautas reproductivas también quedan claramente reflejadas al analizar el tiempo transcurrido entre la llegada a España de las mujeres nacidas en el extranjero y el nacimiento de su primer hijo aquí (gráfico 9). El 30 por ciento de las mujeres procedentes del resto de África y el 21 por ciento de las originarias de Marruecos fueron madres en España el mismo año de llegada o el año inmediatamente posterior. Este porcentaje disminuye considerablemente para las mujeres de otros orígenes: alcanza el 16 por ciento entre las asiáticas, el 8 por ciento entre las ecuatorianas, el 4 por ciento entre las procedentes de países de la UE-15, y solo el 2 por ciento entre las venezolanas. Tras cinco años de residencia en España, más de la mitad de las mujeres nacidas en Marruecos o en el resto de África (54 por ciento en ambos casos) ya habían tenido al menos un hijo aquí. Estos datos ponen de relieve que, en el caso de las mujeres africanas, la migración está fuertemente vinculada a un proyecto familiar desde el inicio, un patrón que ya habían señalado estudios previos para el caso español (como González-Ferrer et al., (2017), pero que ahora se confirma con gran claridad gracias a los datos más recientes de la EPA.

5. Recursos educativos y situación laboral en los hogares: claves del entorno en que crece la segunda generación

Es necesario conocer tanto el nivel educativo como la situación laboral de los inmigrantes con descendientes para entender las condiciones sociales y económicas que marcan las trayectorias vitales de sus hijos. En particular, el nivel educativo destaca como un factor clave de la movilidad social intergeneracional. Los padres y las madres con mayor formación suelen contar con más recursos económicos, redes sociales y capital educativo, lo que favorece el rendimiento escolar y la integración social de sus hijos. Su nivel educativo también influye en las aspiraciones familiares, la interacción con distintas instituciones en el país de destino y la socialización en normas y valores.

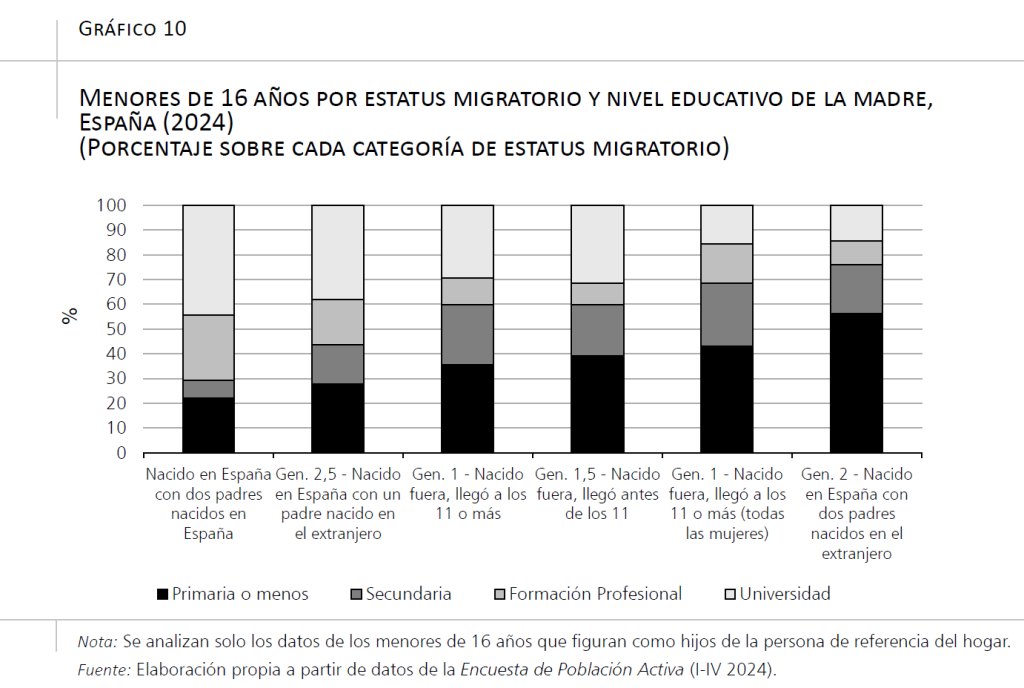

El gráfico 10 presenta información actualizada y detallada sobre el nivel educativo de las madres de los menores de 16 años residentes en España en 2024 según su estatus migratorio. Entre los menores nacidos en España con dos progenitores también nacidos en España, más del 40 por ciento tiene una madre con estudios universitarios y solo el 20 por ciento con estudios de primaria o menos. Estos porcentajes varían sustancialmente entre las distintas generaciones de inmigrantes consideradas: las madres de los nacidos en España con un solo progenitor nacido fuera muestran pocas diferencias respecto a las de los que solo tienen ascendencia española, pero en la segunda generación el perfil educativo es considerablemente más bajo. Más de la mitad de los niños y adolescentes de la segunda generación de inmigrantes tiene una madre con estudios de primaria o menos, y solo un 10 por ciento con estudios universitarios. Estas cifras son también peores que las de los menores de 16 años que nacieron en el extranjero y llegaron posteriormente a España (antes o después de los 11 años). Por último, se ha incluido en la comparación el nivel educativo de todas las mujeres de la primera generación

de inmigrantes que residían en España en 2024, con el fin de contextualizar la situación educativa de las madres de la segunda generación respecto al conjunto de mujeres migrantes de la primera. Las diferencias son significativas: el 56 por ciento de los niños de la segunda generación tiene una madre con estudios primarios o menos, frente al 43 por ciento de las mujeres de la primera generación inmigrante en su conjunto. Es decir, entre los hijos de inmigrantes, el nivel educativo materno es aún más bajo que el promedio del conjunto de mujeres inmigrantes.

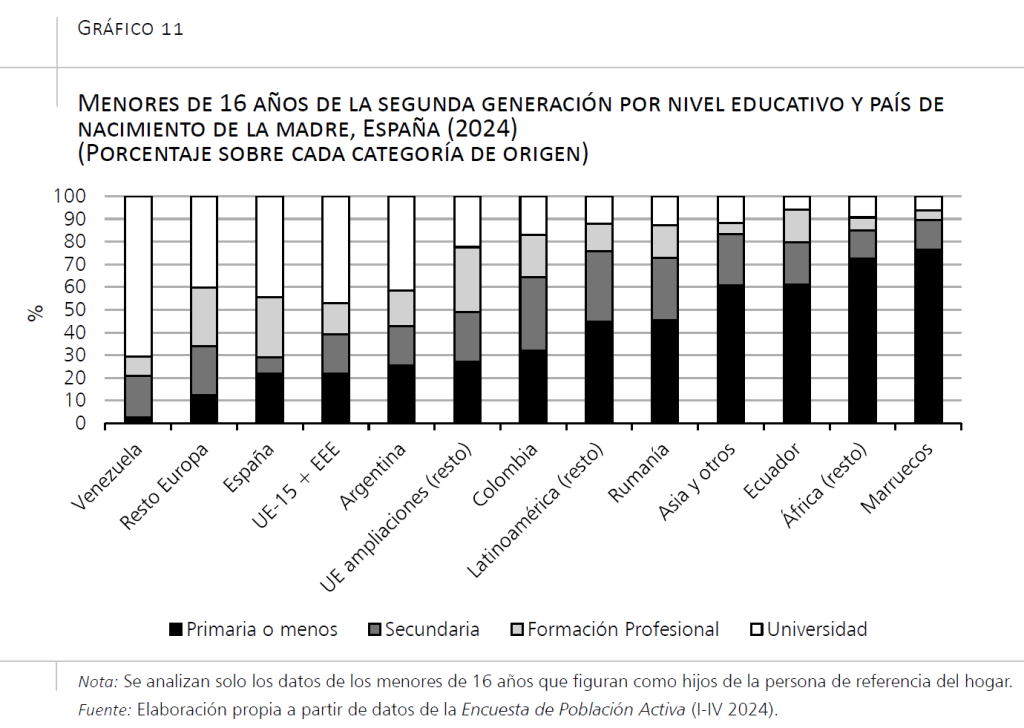

Centrando el análisis del nivel educativo de las madres inmigrantes en la segunda generación y diferenciando los datos según su región o país de origen, se observan desigualdades muy marcadas no solo respecto a los hijos de madres nacidas en España, sino también entre los distintos grupos de origen inmigrante (gráfico 11). Entre los menores de 16 años cuya madre nació en Marruecos o en el resto de África, más del 70 por ciento tiene una madre con estudios primarios o menos, y solo un 5 por ciento y un 7 por ciento, respectivamente, cuenta con una madre con estudios universitarios. Una situación similar, aunque algo menos acentuada, se da entre los hijos de madres ecuatorianas. En el otro extremo, los menores con madres originarias de Venezuela, de la UE-15 o de Argentina presentan perfiles educativos maternos mucho mejores: entre un 40 por ciento y un 60 por ciento de estos niños o adolescentes tiene una madre con estudios universitarios, y los niveles educativos bajos son poco frecuentes. De hecho, en estos grupos, el nivel educativo de las madres iguala o incluso supera al de las madres nacidas en España.

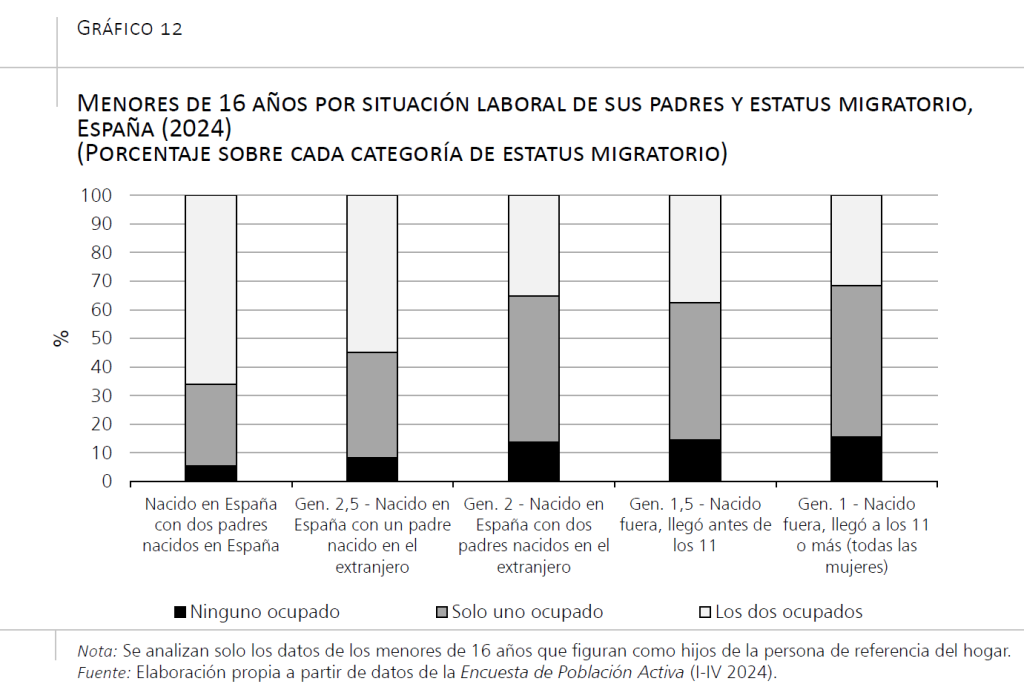

Esta desigualdad en el capital educativo se encuentra, también, en la participación en el mercado laboral. Las diferencias en la inserción laboral de los progenitores según la generación migratoria de los menores son notables y reveladoras. Entre los niños con dos progenitores nacidos en España predominan claramente las situaciones en las que ambos están ocupados: dos de cada tres menores de 16 años (66 por ciento) vive en hogares con doble ingreso laboral, y solo un 5 por ciento en hogares en los que ninguno de los dos padres trabaja (gráfico 12). Este patrón contrasta con el observado para los niños de la segunda generación, de los que solo el 35 por ciento tiene a los dos progenitores ocupados, mientras que el porcentaje de los que viven en hogares en que ni el padre ni la madre están ocupados (14 por ciento) casi triplica al de los nacidos en España de ascendencia española. Este último dato debería constituir una importante señal de alarma sobre la desventaja estructural de una proporción importante de la segunda generación: crecer en hogares sin ingresos laborales no solo limita los recursos materiales disponibles, sino que también puede afectar negativamente al bienestar infantil, a las expectativas familiares y a las posibilidades de movilidad social.

El resto de los estatus migratorios contemplados (niños nacidos en España con un solo progenitor nacido en el extranjero o nacidos en el extranjero que llegaron antes o después de los 11 años) presentan configuraciones laborales en el hogar variadas. En general, todos ellos muestran tasas de doble ocupación más bajas que los nativos de ascendencia española y una mayor proporción de hogares con un solo progenitor trabajando, aunque las diferencias son menores que las presentadas por la segunda generación.

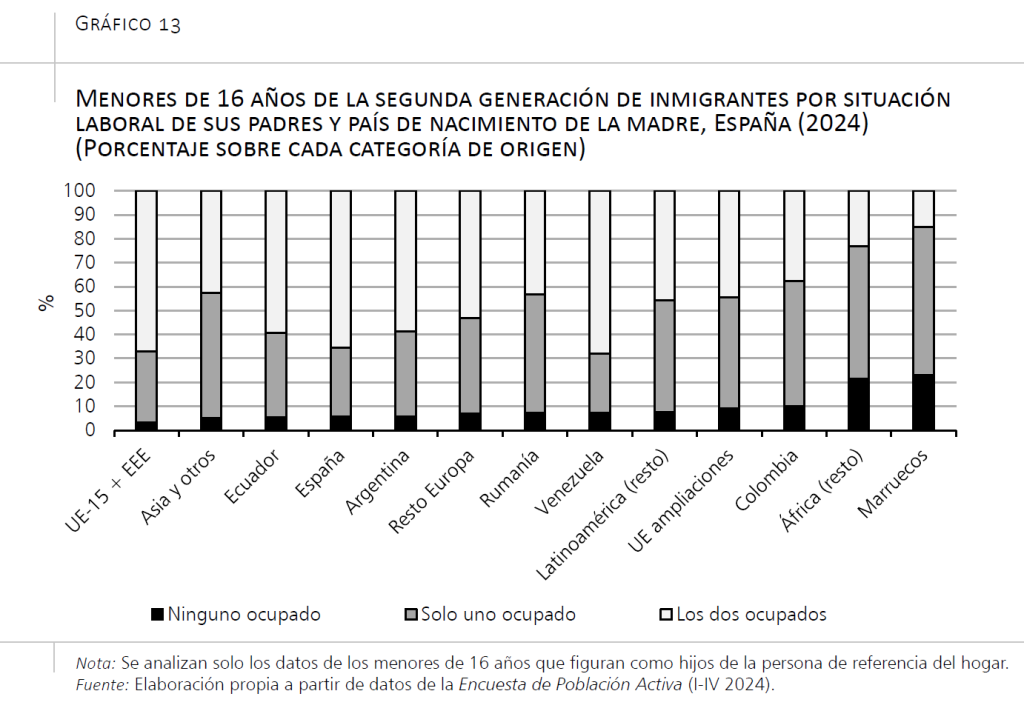

Las diferencias en la inserción laboral según la generación migratoria se acentúan aún más al observar los datos por país de origen de los progenitores. El peso de los hogares con ambos progenitores ocupados varía de forma notable entre grupos: mientras que más del 67 por ciento de los niños con padres procedentes de la UE-15 y el 65 por ciento de los nacidos en España con ascendencia española crecen en hogares con doble ocupación, esta proporción cae bruscamente para algunos colectivos (gráfico 13). Solo el 15 por ciento de los niños con origen marroquí y el 23 por ciento de los que tienen otro origen africano vive en hogares en los que ambos adultos están empleados. Además, en estos dos grupos, la proporción de menores en hogares sin ningún progenitor ocupado alcanza cifras muy elevadas: el 23 por ciento en el caso de Marruecos y el 21 por ciento en el del resto de África, frente a tan solo el 3 por ciento entre los de origen europeo occidental, el 6 por ciento entre los ecuatorianos y el 6 por ciento entre los nacidos en España con ascendencia española. Es decir, los orígenes que más han incrementado su peso relativo en la segunda generación –Marruecos y el resto de África– son también aquellos donde se concentran con mayor intensidad las desventajas tanto en términos de recursos educativos como de inserción laboral de los progenitores.

En una situación intermedia se sitúan otros grupos de origen latinoamericano o de Europa del Este, como los procedentes de Colombia, Rumanía o el conjunto de las ampliaciones de la UE, que presentan por lo general proporciones por debajo de la media en cuanto a los niños en hogares con doble ocupación. En todo caso, sus resultados respecto a la proporción de niños y jóvenes en hogares sin ningún progenitor ocupado se mantienen más cerca de los de los nativos de ascendencia española que de los menores con origen africano. Cabe destacar, por último, el caso de Venezuela, con un perfil más cercano al de los grupos con mejores datos de ocupación: el 68 por ciento de los menores de origen venezolano vive en hogares en los que ambos progenitores trabajan, y solo un 7 por ciento en hogares sin ningún adulto ocupado.

6. Conclusiones

Hablar de la segunda generación de inmigrantes en España es referirse a un grupo poblacional que casi no existía apenas hace veinticinco años. Se trata de los nacidos en España, hijos de madres y/o padres nacidos en el extranjero, y cuya presencia ha crecido de forma sostenida desde el año 2000. Su consolidación como grupo poblacional marca una nueva etapa en el proceso migratorio español: la de las generaciones nacidas aquí, socializadas en contextos locales, pero cuyas trayectorias vitales siguen condicionadas, en alguna medida, por el origen migratorio de sus familias.

Hablar hoy de la segunda generación de inmigrantes en España equivale a observar el presente y anticipar el futuro de la estructura social del país. Su desarrollo ha sido rápido y profundo: en apenas dos décadas, una presencia anecdótica se ha transformado en un fenómeno demográfico de gran magnitud y, sobre todo, con implicaciones sustanciales para la evolución demográfica española. En 2024, casi cuatro de cada diez niños menores de cinco años en España son hijos de inmigrantes, ya sea por vía materna, paterna o por ambas. Estas cifras son tan notables que podría afirmarse que implican el comienzo de un nuevo capítulo de la historia demográfica y social española.

Este artículo ha documentado, gracias a los datos de la Encuesta de Población Activa, algunas de las características más relevantes de esta población. En primer lugar, ha constatado la importancia cuantitativa de los descendientes de los inmigrantes, colectivo que supera los 4,5 millones de residentes en España: uno de cada tres menores de 20 años. Pero, además, la segunda generación en sentido estricto –nacidos en España con dos progenitores inmigrantes– presenta un perfil marcadamente infantil, del que se deduce que está en plena expansión.

Más allá de las magnitudes agregadas, el análisis de la composición por región o país de origen ha puesto de relieve que la segunda generación no es una réplica de la primera. De hecho, se aprecian cambios sustanciales, principalmente un incremento muy notable del peso de los residentes cuyo origen es Marruecos o el resto de África y una reducción de los originarios de países latinoamericanos. Esta diferente composición se explica, en gran medida, por el diferente comportamiento reproductivo de las mujeres de esos orígenes, cuya emigración suele estar ligada al proyecto familiar: presentan tasas muy altas de fecundidad en sus primeros años de residencia en España y conviven, por lo general, con un mayor número de hijos.

El crecimiento de la población de descendientes de inmigrantes ha venido acompañado de desigualdades relevantes que afectan a las condiciones en las que crecen muchos de esos menores. Tal y como se ha puesto de relieve en este artículo, los hijos de madres originarias de Marruecos y del resto de África no solo residen en los hogares con niveles educativos maternos más bajos, sino que también viven, con mayor frecuencia, en hogares en los que solo uno o ninguno de los progenitores está ocupado. La combinación de escasos recursos educativos en el hogar y una inserción laboral precaria de los padres limita los recursos disponibles para la infancia y puede suponer un obstáculo añadido en su desarrollo académico y social. En contraste, otros grupos –como los hijos de madres venezolanas, argentinas o procedentes de Europa Occidental– crecen en hogares con más recursos educativos y situaciones laborales familiares más consolidadas, lo que ofrece un punto de partida potencialmente más favorable.

España ha incorporado en poco tiempo a un gran volumen de población sin grandes tensiones sociales, lo que constituye un logro nada menor en el contexto europeo. Sin embargo, sería un error asumir que ese mismo éxito se replicará de forma automática en la segunda generación. De hecho, los colectivos que protagonizaron procesos de integración más sólidos en la primera generación –como los procedentes de Europa o América Latina– han adquirido un peso menor en la segunda, mientras que han ganado protagonismo los orígenes que enfrentaban mayores dificultades de inserción laboral y educativa, como Marruecos y el resto de África. Y es precisamente en la segunda generación de estos orígenes donde hoy se concentran las desventajas más marcadas: bajos niveles educativos en el hogar y menor participación laboral de los progenitores. En definitiva, más allá del volumen de llegadas, son las pautas de formación familiar y reproducción predominantes en ciertos grupos de origen las que están configurando en buena parte el perfil de las nuevas generaciones. Por ello, no puede darse por hecho que estos jóvenes tendrán una integración más sencilla que sus padres solo por haber nacido en España. Comprender quiénes son, de dónde vienen y en qué contextos crecen es un paso imprescindible para entender hacia dónde se dirige la sociedad española en las próximas décadas.

Bibliografía

Arcarons, A. F., Lanau, A., Marí-Klose, P., y Muñoz-Comet, J. (2025). Migrant Origin Children and Child Poverty in Spain: A Decomposition Analysis. Child Indicators Research, 18(3), 1209–1235.

Bayona-i-Carrasco, J., y Domingo, A. (2024). Descendientes de inmigrantes nacidos en España:?` hacia una integración segmentada? Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 187, 25–44.

Bernardi, F., Garrido, L., y Miyar, M. (2011). The recent fast upsurge of immigrants in Spain and their employment patterns and occupational attainment. International Migration, 49(1), 148–187.

Cebolla-Boado, H. (2014). Inmigración y educación: Los problemas tempranos de rendimiento escolar de los hijos de los inmigrantes. Anuario CIDOB de La Inmigración, 163–184.

Cebolla-Boado, H., Miyar-Busto, M., y Muñoz-Comet, J. (2015). Is the Spanish Recession Increasing Inequality? Male Migrant-native Differences in Educational Returns Against Unemployment. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41(5), 710–728.

Cortina, C., Esteve, A., y Turu, A. (2025). La formación de la pareja de los inmigrantes y sus descendientes en España. Panorama Social, 41.

González-Ferrer, A., Castro-Martín, T., Kraus, E. K., y Eremenko, T. (2017). Childbearing patterns among immigrant women and their daughters in Spain: Over-adaptation or structural constraints? Demographic Research, 37, 599–634.

Miyar-Busto, M. (2011). La dinámica de la inmigración en España, una década de llegadas y salidas. Tesis doctoral.

Miyar-Busto, M. (2016). La continuidad de los flujos migratorios en tiempos de crisis. Panorama Social, 23, 141–156.

Miyar-Busto, M. (2020). Consolidación y rotación de la inmigración en España. Cambio Social En La España Del Siglo XXI, 119–148.

Miyar-Busto, M., y Garrido Medina, L. (2010). La dinámica de los flujos migratorios de entrada en España. Presupuesto y Gasto Público, 4(61), 11–23.

Muñoz-Comet, J. (2025). La segunda generación de inmigrantes en el mercado de trabajo español. Panorama Social, 41.

Muñoz-Comet, J., y Arcarons, A. F. (2022). The occupational attainment and job security of immigrant children in Spain. Journal of Ethnic and Migration Studies, 48(10), 2396–2414.

Portes, A. y Aparicio, R. (2025). Hijos de inmigrantes: sus orígenes e integración en España. Panorama Social, 41.

Rodríguez-Planas, N., y Nollenberger, N. (2016). Labor market integration of new immigrants in Spain. IZA Journal of Labor Policy, 5(1).

Rumbaut, R. G. (2004). Ages, Life Stages, and Generational Cohorts: Decomposing the Immigrant First and Second Generations in

the United States. International Migration Review, 38(3), 1160–1205.

NOTAS

* UNED y Funcas (mmiyar@poli.uned.es).

1 Para realizar este análisis se han agregado los datos correspondientes a los cuatro trimestres de la EPA de 2024. Aunque la muestra de la EPA se renueva parcialmente (un sexto) en cada trimestre, lo que implica que algunos hogares se repiten, esta estrategia es metodológicamente válida para estudios estructurales de carácter transversal. La muestra total es de 485.373 individuos. Para los 429.106 menores de 75 años se dispone de información sobre el país de nacimiento de sus padres. La muestra de personas de origen extranjero es de 77.706 individuos (generación 2,5: 12.829; 2ª generación: 11.939; generación 1,5: 10.851; 1ª generación: 42.087).

2 En este cálculo se han incluido a las personas mayores de 74 años nacidas en el extranjero.