Cuadernos de Información Económica, N.º 308 (septiembre-octubre 2025)

Fecha: septiembre 2025

Autores

Marina Asensio Vázquez, Cristina García Ciria y Gonzalo López Molina*

Etiquetas

Demanda de cuidados, apoyo personal, atención residencial, capital humano, condiciones laborales, sistema de cuidados

La transformación del sistema de cuidados en España: retos institucionales y demográficos

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) representa una de las conquistas más significativas del estado del bienestar en España al consagrar el derecho subjetivo a recibir cuidados de las personas en situación de dependencia. Sin embargo, este sistema enfrenta tensiones crecientes derivadas de dos transformaciones de gran calado: el envejecimiento demográfico y el viraje institucional hacia un modelo de cuidados desinstitucionalizado y centrado en la persona. Este artículo analiza los desafíos que estas dinámicas suponen en términos de dotación de capital humano, ofreciendo proyecciones sobre las necesidades futuras de personal en el sector y abordando los obstáculos que dificultan la atracción y retención de profesionales y que podrían comprometer la incorporación del volumen de trabajadores necesario para garantizar una atención centrada en la persona.

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) constituye uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar en España, al reconocer y garantizar un derecho subjetivo de las personas en situación de dependencia a recibir cuidados de larga duración (en adelante, CLD). Desde su creación en 2006, se ha ido consolidando un modelo de protección social más inclusivo, si bien todavía persisten importantes brechas de cobertura, equidad territorial y sostenibilidad económica que son necesarias abordar.

Actualmente, el sistema se enfrenta al menos a dos desafíos estructurales de gran envergadura: uno de carácter sociodemográfico, vinculado con el envejecimiento poblacional, y otro de naturaleza institucional, derivado del profundo cambio de modelo hacia una atención a la dependencia desinstitucionalizada y centrada en la persona.

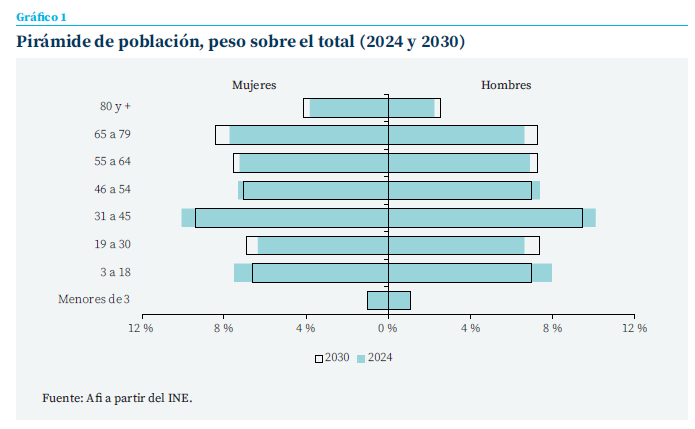

En el primer caso, el incremento sostenido de la esperanza de vida y el envejecimiento de una generación particularmente numerosa está dando lugar a un incremento de personas en edad avanzada que tiene consecuencias directas tanto en el volumen como en la intensidad de la demanda de cuidados de larga duración (gráfico 1). Según las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en solo cinco años (2025-2030) la población mayor de 65 años en España aumentará en 1,4 millones de personas, hasta superar los 11,6 millones. Así, el porcentaje de personas mayores de 65 años alcanzará el 22,4 % del total, casi 2 puntos porcentuales más que hoy en día.

En el medio y largo plazo, este incremento del peso relativo de la población de mayor edad será incluso superior en la cohorte de más de 80 años, precisamente la que requiere mayores niveles de cuidados y apoyos. En 2050, de hecho, se prevé que el 10,8 % de la población pertenezca a este grupo de edad (5,9 millones de personas), lo que supone casi duplicar la proporción respecto a 2024 (casi tres millones de personas más).

Si se mantiene la tendencia actual de expansión de coberturas del SAAD, el número de personas en situación de dependencia reconocida y con derecho a prestación superará los dos millones en 2030, un 27 % más que a finales de 2024

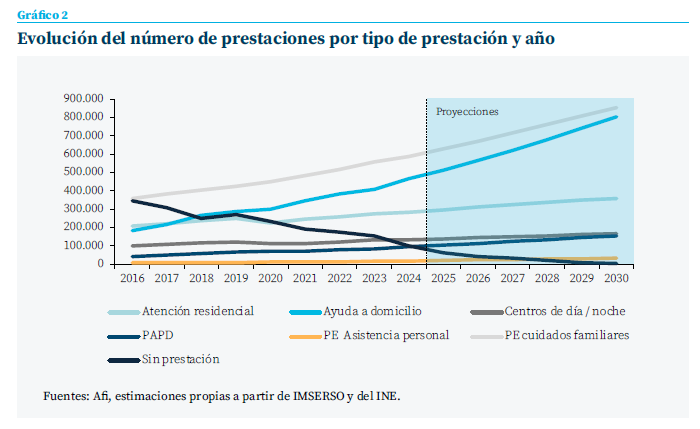

La consecuencia directa del aumento de población en edades avanzadas es un incremento sustancial de la demanda de cuidados y apoyo personal. Estimaciones propias a partir de microdatos del IMSERSO y de las proyecciones demográficas del INE1 apuntan a que, si se mantiene la tendencia actual de expansión de coberturas del SAAD, el número de personas en situación de dependencia reconocida y con derecho a prestación superará los dos millones en 2030, un 27 % más que a finales de 2024. Así, el 13,2 % de la población mayor de 65 años sería beneficiaria de alguna prestación del SAAD, es decir, el 4 % de la población total española –frente al 10,6 % y 2,9 % de 2023, respectivamente– (gráfico 2).

Este escenario continuista también indicaría que, de seguir con la evolución iniciada en 2016 en el mix de prestaciones, la atención residencial reduciría su peso relativo sobre el total para ceder mayor espacio a las ayudas a domicilio, que pasarían a representar casi el 34 % del total en 2030. Así, los más de dos millones de dependientes recibirían un total de 2,3 millones de prestaciones a finales de la década (excluyendo la teleasistencia, por su carácter complementario), teniendo en cuenta prestaciones económicas y de servicios.

Considerando estas proyecciones, que solo tienen en cuenta la deriva demográfica y la evolución de las prestaciones del SAAD, el sistema debería emplear en torno a 572.200 trabajadores equivalentes a jornada completa, exclusivamente en el primer y segundo nivel de atención asistencial en centros de día y noche, residencias y ayuda a domicilio, el doble de lo que se requería en 2023 bajo la misma metodología de estimación2. Esta estimación depende, en gran medida, de la ratio de trabajadoras por persona dependiente que se considere en establecimientos residenciales y ayuda a domicilio3, que varía sensiblemente según la comunidad autónoma que se tome como referencia.

Considerando este escenario, el coste laboral total asociado al número de trabajadoras proyectado pasaría del 0,4 % del PIB en 2023 al 0,7 % en 20304, de forma que la masa salarial asociada al sector crecería claramente por encima del PIB nominal. A pesar de que estas cifras añadirían mayor presión sobre el sistema, España destinó el 1 % del PIB a financiar el sistema de cuidados de larga duración en su conjunto en 2021, un porcentaje muy inferior al promedio de la OCDE (1,8 %) y muy alejado del que destinaron países como Países Bajos (4,4 %), Noruega (2,5 %) o Suecia (2,4 %) (OCDE, 2023).

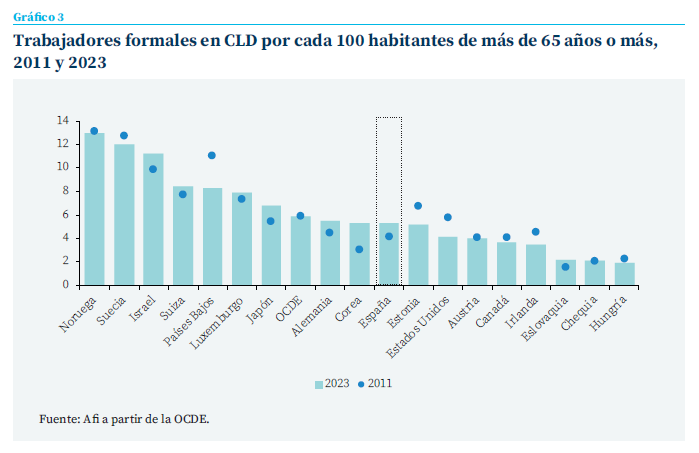

Respecto al cambio institucional, la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad (2024-2030), financiada gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (componente 22), plantea un cambio estructural en el SAAD hacia un modelo de atención centrado en la persona para finales de esta década. No obstante, España se encuentra lejos de alcanzar los estándares de cobertura de cuidados necesarios para adoptar un cambio de este calado: la ratio de trabajadores de cuidados de larga duración por cada 100 habitantes mayores de 65 años se encuentra por debajo del promedio de la OCDE, y muy por detrás de la cobertura que ofrecen países como Noruega o Suecia, pioneros en la adopción de este modelo personalizado. Una diferencia que no solo es el resultado de un menor volumen de recursos humanos, sino también unos niveles salariales y condiciones de trabajo con amplio margen de mejora (gráfico 3).

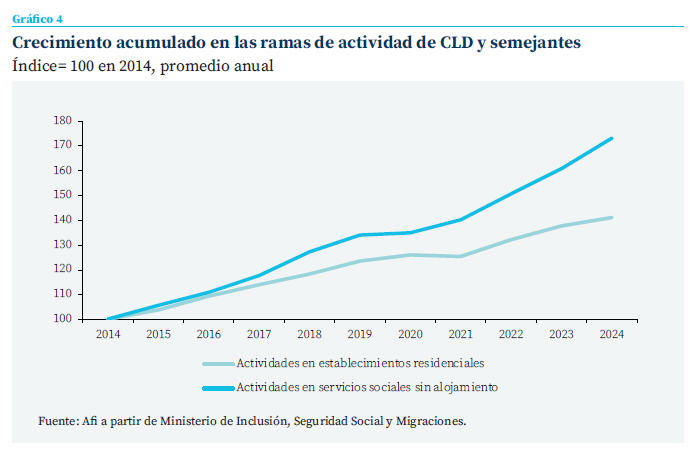

Por tanto, la expansión demográfica y la evolución institucional del SAAD hacen imprescindible la incorporación de un volumen significativo de capital humano estable y profesionalizado al sistema de cuidados español durante las próximas décadas. Este proceso, sin embargo, no parte de cero: el empleo en el sector ha experimentado una expansión notable en los últimos años, especialmente en los ámbitos de atención directa (gráfico 4).

La expansión demográfica y la evolución institucional del SAAD hacen imprescindible la incorporación de un volumen significativo de capital humano estable y profesionalizado al sistema de cuidados español durante las próximas décadas

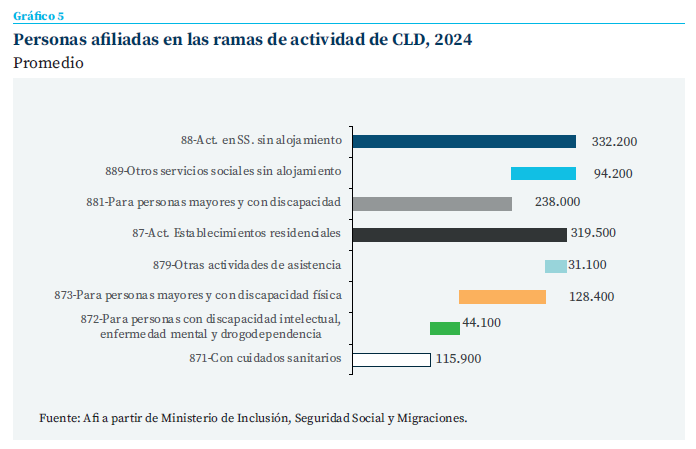

En los establecimientos residenciales, el número de personas afiliadas ha crecido más de un 40 %, pasando de contabilizar aproximadamente 226.000 trabajadores en 2014 a cerca de 320.000 en 2024. Un aumento que ha sido más intenso en el caso de los servicios sociales sin alojamiento, entre los que se incluye la ayuda a domicilio de personas dependientes. Este sector ha registra- do un crecimiento del 73 % durante el mismo periodo, superando las 330.000 de trabajadoras. En total, la fuerza laboral de cuidados en España supera las 650.000 personas.

El proceso de envejecimiento poblacional ha influido también en la distribución de tareas vinculadas a la prestación del servicio, con un peso muy significativo de las trabajadoras que dan apoyo a personas mayores. Esta tendencia es especialmente acusada en los servicios sociales sin alojamiento (CNAE 88), donde 238.000 de las 332.000 trabajadoras –más del 70 %– están directamente vinculadas al cuidado de personas mayores y con discapacidad.

En los establecimientos residenciales, que prestan servicios más complejos e integrales, la distribución es algo más equilibrada. Aproximadamente el 40 % del personal se dedica al cuidado de personas mayores, un tercio trabaja en cuidados sanitarios, y el 25 % restante se divide entre cuidados para personas con discapacidad y otras actividades de asistencia. Esta mayor dispersión de funciones responde a la tipología de los servicios prestados en estos entornos, que incluyen asistencia continuada, rehabilitación, vigilancia médica y alojamiento (gráfico 5).

Si se acota el análisis a las personas trabajadoras que se dedican exclusivamente a ocupaciones relacionadas con los CLD5, destacan dos rasgos estructurales del sector: la fuerte feminización y el envejecimiento progresivo de su fuerza laboral. En torno al 85 % del personal formal en cuidados son mujeres, una cifra muy superior al promedio de la economía, donde la media es del 46 %. Además, más de la mitad de las personas empleadas en este ámbito supera los 45 años: el 53 % de las empleadas en establecimientos residenciales y el 58 % en servicios sociales sin alojamiento (INE, 2024).

Esta realidad plantea dos retos interconectados. Por un lado, la edad avanzada de algunas de estas trabajadoras y la exigencia física inherente al empleo de cuidados, provocan una mayor incidencia de dolencias musculoesqueléticas que, en muchos casos, se traducen en mayores tasas de absentismo laboral por motivos de salud. Por otro lado, la relativamente elevada edad media del personal hace imprescindible planificar un relevo generacional ordenado, en un contexto en el que la demanda de cuidados está creciendo de forma acelerada.

A estas cuestiones estructurales se suma un conjunto de condiciones laborales desfavorables que dificultan seriamente la atracción y retención de profesionales. El empleo en cuidados se caracteriza por una elevada temporalidad: casi uno de cada cuatro contratos registrados en establecimientos residenciales es de carácter temporal, una proporción muy superior a la del conjunto de actividades económicas (13 %). En las actividades de servicios sociales sin alojamiento, el porcentaje de contratos indefinidos (60 %) se sitúa 13 puntos porcentuales por debajo del conjunto de sectores (73 %), lo que también refleja una menor estabilidad laboral en este ámbito (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).

En materia salarial, el sector también presenta una brecha significativa. El salario bruto anual promedio de las trabajadoras en establecimientos residenciales se sitúa en torno a los 17.200 euros, y en los servicios sociales sin alojamiento en 16.400 euros en 2023. Estas cifras se representan aproximadamente el 60 % del salario medio nacional (26.600 euros), una diferencia de casi 10.000 euros anuales (INE, 2023).

Quienes abandonaron el sector de cuidados entre 2021 y 2023 experimentaron, en promedio, un aumento de 2.200 euros anuales en sus bases de cotización, un aumento superior al 10 % respecto a su anterior trabajo

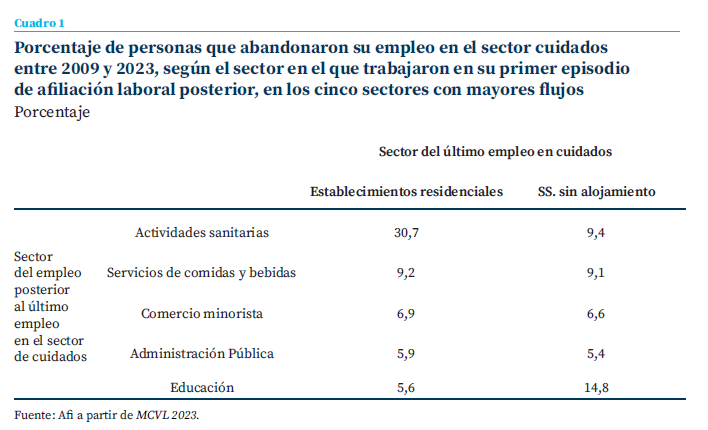

Ante este panorama de condiciones laborales precarias, elevado esfuerzo físico y escasa estabilidad contractual, se observa una fuga significativa de profesionales del sector hacia ámbitos con mejores condiciones laborales. Estimaciones propias, basadas en la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) de 2023, indican que el 30,7 % de las personas que trabajaban en establecimientos residenciales han transitado posteriormente al sector sanitario, y el 9,4 % de quienes estaban empleados en servicios sociales sin alojamiento han hecho lo propio (cuadro 1).

Aunque el análisis realizado no permite establecer una relación causal directa entre el cambio de sector y la mejora de las condiciones laborales, los datos apuntan con claridad a un patrón persistente: quienes abandonaron el sector de cuidados entre 2021 y 2023 experimentaron, en promedio, un aumento de 2.200 euros anuales en sus bases de cotización, un aumento superior al 10 % respecto a su anterior trabajo. Esta mejora sugiere que el trasvase hacia sectores como el sanitario o el educativo responde no solo a un deseo de estabilidad o desarrollo profesional, sino también a incentivos salariales claramente superiores a los que ofrece el sector de los CLD.

Conclusiones

El sistema de cuidados en España atraviesa un punto de inflexión. El envejecimiento demográfico, la consolidación del derecho a la atención y la autonomía y la transformación estructural de la prestación del servicio hacia un modelo desinstitucionalizado están generando una presión sobre el SAAD que irá aumentando en los próximos años.

Si bien, en términos de cantidad, el empleo en el sector está permitiendo cubrir al menos parcialmente una demanda en auge, las condiciones laborales –baja remuneración y reconocimiento, elevado esfuerzo y edad avanzada– están erosionando su base funcional y plantean importantes retos a medio y largo plazo. La pérdida de capital humano hacia sectores con mejores condiciones laborales y mayores garantías retributivas es solo un ejemplo que demuestra la fragilidad de un modelo que aspira a expandirse y mejorar su calidad en los próximos años.

La transformación del sistema de cuidados, sin embargo, no podrá consolidarse sin un refuerzo presupuestario que acompañe los cambios normativos y legislativos, destinado tanto a atender las necesidades derivadas del envejecimiento demográfico como a mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadoras de CLD. Una condición necesaria para asegurar una atención digna y la sostenibilidad y profesionalización del sector a medio plazo. Este incremento de recursos supone, también, un reto fiscal significativo al enmarcarse en un contexto económico y geopolítico en el que otras áreas estratégicas –como defensa, pensiones o transición ecológica– también demandan un aumento sustancial del gasto público.

Para lograr su objetivo, las transformaciones en marcha deben ir acompañadas de un compromiso político sostenido y de recursos suficientes que garanticen un acceso equitativo y de calidad en este derecho social fundamental del siglo XXI.

Notas

* Afi, Analistas Financieros Internacionales, S. A.

1 El detalle metodológico de estas estimaciones, elaborado por los autores del presente artículo, puede consultarse en el documento de Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (2025).

2 Esta cifra no supone el total de empleos en el sector cuidados, que debería incluir otro tipo de ocupaciones diferentes a las de atención asistencial de primer y segundo nivel, como los empleos de atención indirecta.

3 El escenario continuista que se presenta emplea una evolución progresiva de las ratios de personal mínimo equivalente a jornada completa por persona dependiente, según el tipo de servicio que se considere entre los siguientes: centros de día y noche, establecimientos residenciales y ayuda a domicilio. Asumimos para las estimaciones que en 2030 se alcanzarían las ratios establecidas en el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD, de 28 de julio de 2022, para centros de atención residencial y centros de día, así como las intensidades por persona y grado de dependencia recogidas en el Real Decreto 675/2023. El detalle de estas ratios se puede consultar en las tablas 3, 4 y 5 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (2025).

4 La estimación de coste laboral considera las cotizaciones sociales (Encuesta Anual de Coste Laboral, INE) del periodo 2016- 2023, que se sitúan en torno al 28 % de los costos laborales, y una revalorización salarial basada en el convenio colectivo hasta 2026 (2,5 % anual), en línea con la evolución esperada del IPC en años posteriores (2,2 %). La relativización respecto al PIB se ha realizado tomando como base la serie de PIB nominal del World Economic Outlook de abril de 2025 del Fondo Monetario Internacional. El coste laboral total correspondería a la masa salarial del total de trabajadores del sector, independientemente del sector institucional que deba hacerle frente.

5 Gracias a la granularidad que ofrecen los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA), se han excluido ocupaciones no vinculadas a los cuidados de personas dependientes (como cuidadores infantiles o personal de jardinería), lo que supone descontar un 9 % del empleo en establecimientos residenciales y un 12 % en servicios sociales sin alojamiento.

Referencias

INE. (2023). Encuesta Anual de Coste Laboral. Madrid: INE.

INE. (2024). Encuesta de Población Activa. Madrid: INE.

Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. (2025). Estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030. https://www.dsca.gob.es/sites/default/files/derechos-sociales/FSE+/docs/Evento_trabajadoras.pdf

OCDE. (2023). Health at a glance 2023. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/7a7afb35-en

Sumario

- Carta de la redacción

- Lo que se necesitaría para revertir el declive global de Europa

- Evaluación del impacto inicial de la política comercial de Trump en la Unión Europea

- El desafío sistémico de Europa o por qué subestimar a Rusia y al eje de las autocracias es un error

- La economía española y el auge de los bloques comerciales

- Las stablecoins respaldadas por el dólar no suponen una amenaza para la Unión Europea

- Paradójico estrés bancario en tiempos de incertidumbre

- El endeudamiento de las empresas españolas: análisis sectorial, por tamaño de empresa y por regiones

- Fondos NextGen: ¿la transformación que no llega?

- La transformación del sistema de cuidados en España: retos institucionales y demográficos