La segunda generación de inmigrantes en el mercado de trabajo español

Fecha: junio 2025

Jacobo Muñoz Comet*

Inmigrantes, segunda generación, situación laboral, integración laboral, precariedad

Panorama Social, N.º 41 (junio 2025)

En lo que va de siglo, la situación laboral de los inmigrantes en España se ha caracterizado por una precariedad constante, especialmente en tiempos de crisis económica. En este artículo se estudia la posición de la segunda generación de inmigrantes en relación con la primera generación y las personas nativas. A partir de la explotación de la EPA (2024), se examinan cinco resultados: el riesgo de experimentar inactividad laboral, desempleo, temporalidad, y de trabajar en ocupaciones descualificadas y a tiempo parcial. Los análisis revelan trayectorias diferentes en función de la región de procedencia, el estatus migratorio y el sexo.

1. INTRODUCCIÓN

En España cerca de cinco millones de ocupados proceden del extranjero, la mayoría en sectores esenciales y difíciles de completar solo con la mano de obra autóctona. La mayoría de los inmigrantes provenientes de países con un nivel de renta bajo accede al empleo a través del segmento secundario, es decir, de las ocupaciones menos cualificadas y con condiciones laborales más precarias (Bernardi et al., 2011; Fernández Macías et al., 2015; Muñoz Comet, 2016). Conforme transcurren los años de residencia en nuestro país la primera generación de inmigrantes tiende a igualarse con la población autóctona en términos de su probabilidad de estar trabajando, pero no en lo que respecta a la calidad del empleo, algo que la penaliza con la pérdida de trabajo en épocas de recesión económica (Cebolla et al., 2015; Mooi-Reci y Muñoz-Comet, 2016).

Aunque todavía son muy pocos, en los últimos años se han ido incorporando al mercado laboral los llamados inmigrantes de segunda generación, nacidos en España pero con uno o dos de sus progenitores procedentes del extranjero. En 2024 representaban cerca de medio millón de ocupados, cifra que seguirá creciendo en los próximos años. El caso de las nuevas generaciones de inmigrantes es especial porque, a diferencia de la primera generación, su socialización temprana tiene lugar por completo en el país de destino. Son evidentes las ventajas que se desprenden de estos aprendizajes, ya sea teniendo un mejor conocimiento del contexto social y cultural, alargando la vida en el sistema educativo o ampliando las redes sociales más allá de las del propio grupo étnico. Sus resultados socioeconómicos deberían ser, por tanto, no muy diferentes de los de la población autóctona, aunque, como veremos, esto podría variar según el grupo de origen (Heath et al., 2008; Portes y Zhou, 1993).

Los estudios centrados en los hijos de los inmigrantes en España son relativamente recientes, lo cual se debe, sobre todo, a dos razones: la escasez de datos (paliada parcialmente desde hace poco tiempo) y la juventud del colectivo. Resulta obvio pero necesario recordar que, como nuestro boom migratorio se produce con el cambio de siglo, la gran mayoría de la segunda generación tendrá hoy, como mucho, 25 años. Esto explica por qué las investigaciones sobre este grupo han prestado hasta ahora más atención a su rendimiento educativo que a su inserción laboral.

Las investigaciones centradas en el ámbito laboral apuntan hacia una convergencia de la segunda generación con la población autóctona, aunque con matices (Fernández-Reino et al., 2018; Portes et al., 2018). Bayona-i-Carrasco y Domingo (2024) muestran que, si bien el nivel medio de actividad de la segunda generación es más alto que el de la primera, su riesgo de desempleo también es más elevado, con la excepción de los originarios de Asia. Un estudio anterior (Arcarons y Muñoz-Comet, 2018) reveló que la tasa de desempleo de la generación 1.5 de inmigrantes (formada por los llegados a España a una temprana edad) era especialmente alta al comenzar su carrera laboral, pero que se reducía con el paso del tiempo, hasta niveles inferiores a los de la primera generación y similares a los de los autóctonos. Ese peor arranque parece compensarse con un mejor ajuste inicial entre la cualificación del individuo y el nivel de ocupación del primer empleo (Muñoz-Comet y Arcarons, 2022). En todo caso, otros trabajos, centrados en la segunda generación, siguen apuntando a que está sobrerrepresentada en el segmento secundario del mercado laboral (Tornos et al., 2018; Cachón, 2022)1.

Las teorías de la asimilación y la asimilación segmentada constituyen los marcos teóricos básicos para estudiar las diferencias por origen inmigrante y estatus migratorio en los procesos de integración. La teoría de la asimilación afirma que, aunque a corto plazo los inmigrantes tienden a verse penalizados, sus oportunidades aumentan con el paso del tiempo y la sucesión de las generaciones. Se espera, por tanto, que la segunda generación logre mejores resultados que la primera, ya que el estatus migratorio y el origen étnico importan particularmente para las condiciones iniciales (Alba y Nee, 1997; Belfi et al., 2019). La teoría de la asimilación segmentada pone el énfasis en las diferencias entre unos y otros grupos según su origen étnico y dentro de cada uno de ellos. Defiende la idea de la desventaja persistente para subgrupos específicos, argumentando que las barreras con las que se encuentran los inmigrantes de primera generación podrían marcar tanto sus resultados laborales como los de sus descendientes (Portes y Zhou, 1993).

Uno de los aspectos más importantes que diferencia a la primera generación de la segunda es que esta completa su educación obligatoria y, en su caso, postsecundaria en el país de destino. A diferencia de la primera, no sufre, por ejemplo, problemas de transferibilidad de su capital humano y, por ello, es probable que disfrute de mayores rendimientos laborales de sus competencias educativas. Se sabe que la educación es uno de los principales predictores del logro ocupacional y un factor explicativo clave para la integración de los inmigrantes a largo plazo (Platt 2007; Zuccotti 2014). Otros rasgos diferenciales que podrían facilitar la integración de la segunda generación son, por ejemplo, las altas aspiraciones educativas (Gil-Hernández y Gracia, 2018), la fluidez y el dominio del idioma (Tran, 2010), y marcos de valores para comprender el mundo similares a los de los nativos (Rumbaut, 2004). Además, la segunda generación suele disponer de redes sociales más amplias, que abarcan a la población de origen nativo, es menos propensa a mantener lazos transnacionales a lo largo del tiempo y disfruta de una situación jurídica más estable.

El objetivo de este trabajo es conocer la situación laboral de la segunda generación de inmigrantes en España. Para ello, se pone el foco en distintas formas de precariedad y en tres grupos de origen (latinoamericanos, europeos del Este y africanos), por ser la primera generación de esos tres colectivos la que más dificultades ha experimentado en su integración laboral en los últimos treinta años. En última instancia, se trata de averiguar si la precariedad sufrida por la primera generación se transmite a la segunda. Es decir, se pretende dilucidar hasta qué punto la desventaja inmigrante está relacionada con el origen étnico o, por el contrario, con los costes inherentes a cualquier proyecto migratorio. El artículo continúa con un apartado metodológico, en el que se explican los datos y la estrategia analítica del estudio, seguido de otro apartado de resultados. Por último, se presentan las conclusiones principales alcanzadas en esta investigación.

2. Estrategia analítica

La investigación se basa en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2024, con una muestra de 485.373 individuos resultante de la agregación de los cuatro trimestres. Desde 2021 la EPA permite estudiar la segunda generación, pues recoge información del país de nacimiento no solo del entrevistado, sino también del padre y de la madre de este». La muestra definitiva del estudio (225.687 individuos) se acota a la población de 16 a 64 años que no está cursando estudios.

La precariedad laboral se mide con cinco variables dependientes: i) la inactividad laboral (vs. la actividad, que incluye el empleo y el paro); ii) el paro (vs. el empleo; iii) el trabajo en ocupaciones poco cualificadas (vs. cualificadas); iv) el empleo con contrato temporal (vs. indefinido, solo entre los asalariados); y v) el empleo a jornada parcial (vs. completa, solo entre los asalariados). La variable que mide el trabajo en ocupaciones poco cualificadas se ha construido a partir del esquema de clases EGP (Erikson et al., 1979), con la operacionalización de Ganzeboom y Treiman (2011). Se trata de las categorías VIIa (trabajadores manuales poco cualificados) y VIIb (trabajadores agrarios). Es decir, con ocupaciones descualificadas nos estamos refiriendo a la pertenencia a la parte más baja de la estructura social. El uso de la clase social para analizar la integración de los inmigrantes resulta de gran utilidad porque nos ofrece una perspectiva más completa de la seguridad y la capacidad económica de los individuos, no solo en la actualidad, sino también a lo largo de su ciclo vital (Goldthorpe, 2012).

Las variables independientes clave son dos: el estatus migratorio y la región de origen. La primera distingue tres categorías: i) nativos (nacidos en España con ambos progenitores nacidos también en España), ii) inmigrantes de primera generación (nacidos en el extranjero), y iii) inmigrantes de segunda generación (nacidos en España con uno o dos progenitores nacidos en el extranjero). En cuanto al país de procedencia, en los inmigrantes se diferencian tres regiones: i) América Latina, ii) Europa del Este (incluidos los países de la Unión Europea (UE) que se incorporaron a partir de 2004), y iii) África. Por tanto, no se analizarán los casos de personas de origen migrante procedentes de la UE-15 y de otras democracias avanzadas (15,9 por ciento de todas las personas de origen migrante de la muestra) y de países de Asia (3,9 por ciento). Estos dos grandes grupos se han dejado fuera para poder profundizar en los tres colectivos de inmigrantes más vulnerables en el mercado de trabajo español.

Se estimarán modelos de regresión lineal (LPM, según sus siglas en inglés: Linear Probability Models) sobre la probabilidad de (i) experimentar inactividad, (ii) desempleo, (iii) trabajo en ocupaciones descualificadas, (iv) temporalidad, y (v) empleo a tiempo parcial.

Los LPM permiten interpretar los resultados directamente en puntos porcentuales. Para captar las diferencias netas entre grupos, los análisis se realizan controlando la edad de los individuos, el nivel educativo y el tiempo potencialmente transcurrido en el mercado laboral español. Esto último se mide contando el número de años que han pasado desde que abandonaron el sistema educativo. Para los inmigrantes que llegaron a España tras acabar sus estudios, ese tiempo potencial en el mercado laboral son los años de residencia en el país. Todos los resultados se muestran para hombres y para mujeres por separado.

3. Resultados

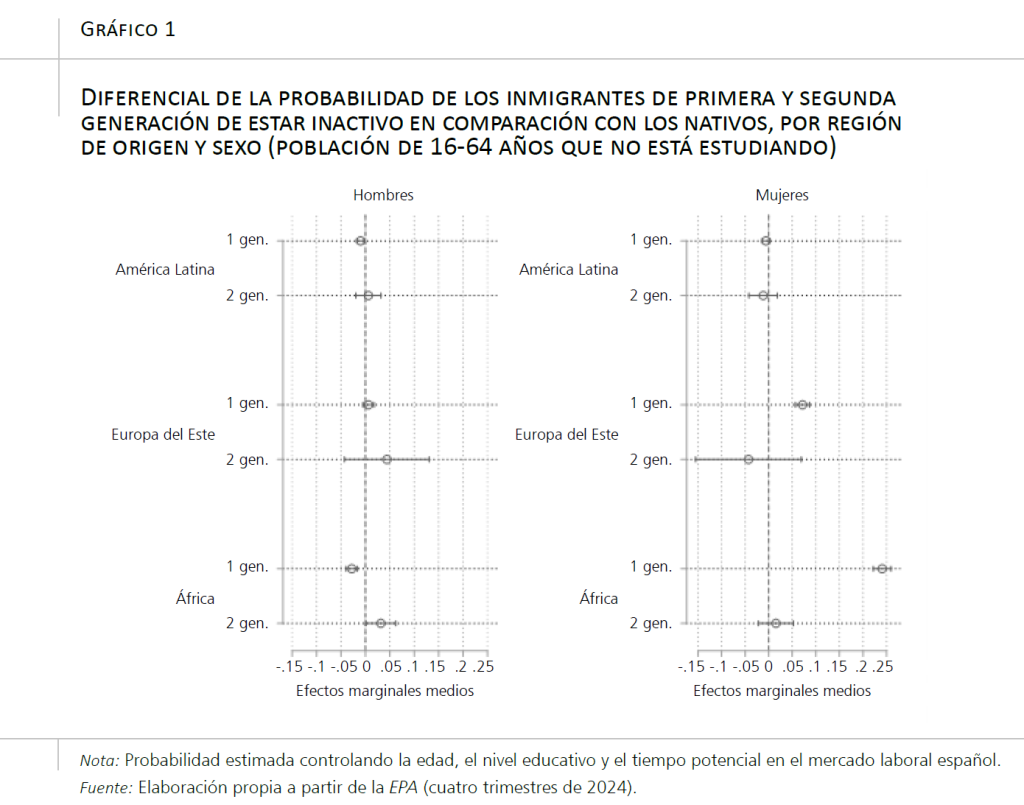

El primero de los resultados analizados se refiere a la inactividad laboral. Para ello, se han estimado los efectos marginales medios (AME) en la probabilidad de estar laboralmente inactivo tomando como referencia a los nativos. Recordemos que la muestra seleccionada para todos los análisis está compuesta por individuos en edad de trabajar y que ya no cursan estudios formales. Lo que se observa en los gráficos son las diferencias, medidas en tantos por uno, de los inmigrantes de primera y segunda generación para cada región de origen con respecto a las personas nativas. Si esos valores se multiplican por cien, se obtiene las diferencias con respecto a nativos en puntos porcentuales.

Empezando por los hombres, el gráfico 1 muestra que la situación de inactividad es muy parecida en los latinoamericanos de primera y de segunda generación, sin que apenas presenten diferencias con los nativos. Entre los europeos del Este parecería darse un empeoramiento de la primera generación a la segunda, pero la diferencia no es estadísticamente significativa2. La primera generación no presenta diferencias con respecto a los nativos, mientras que el riesgo de inactividad de la segunda generación es 4,4 puntos mayor, pero no es significativo. Por último, entre los africanos sí se aprecia un empeoramiento estadísticamente significativo de la participación laboral para la segunda generación: el riesgo de inactividad para la segunda generación es 3,2 puntos mayor que el de los nativos, mientras que es 2,8 puntos menor en la primera.

El escenario de las mujeres es más bien el opuesto. La probabilidad de inactividad de las latinoamericanas apenas puede distinguirse de la de las nativas. Los casos de las europeas del Este y las africanas son distintos, pues las segundas generaciones mejoran la participación laboral de las primeras. La primera generación de europeas del Este tiene una probabilidad 7,2 puntos mayor que las nativas de estar inactivas, pero la de las de segunda generación es 4,3 puntos menor, aunque en este caso la diferencia no es significativa estadísticamente. Por su parte, las africanas de segunda generación mejoran en 22,5 puntos a sus homólogas de primera generación, hasta el punto de que su riesgo de inactividad es indistinguible del de las nativas.

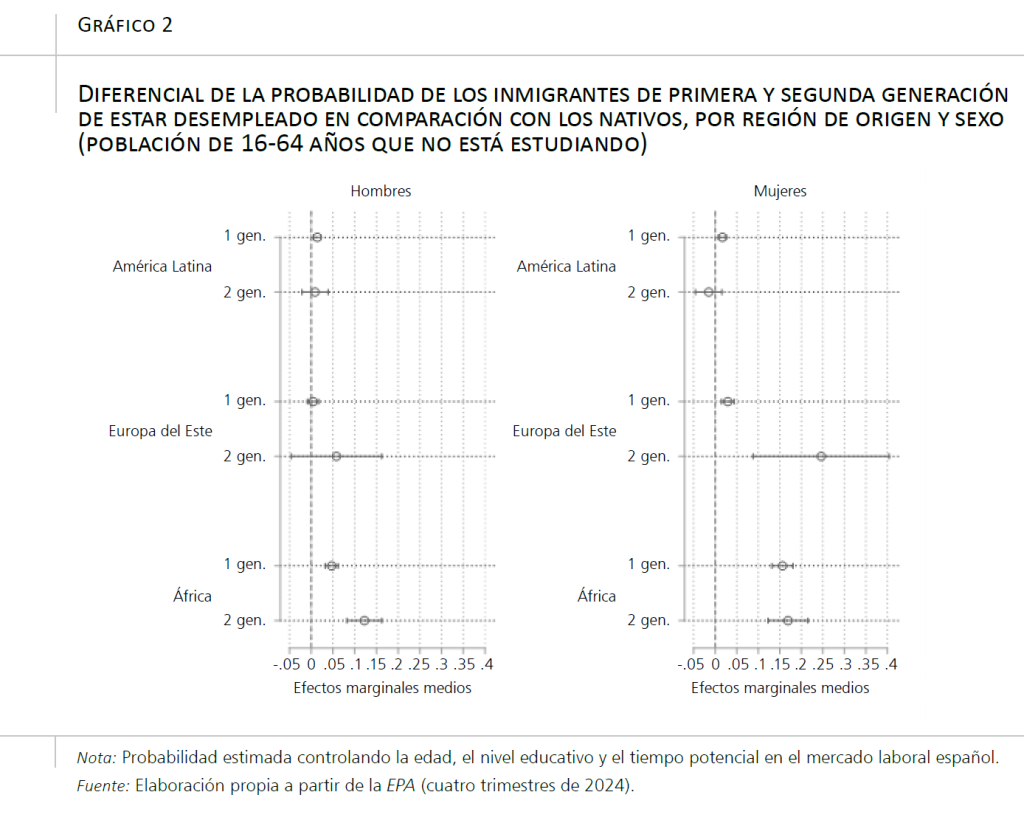

En lo que respecta al desempleo, el gráfico 2 muestra, de nuevo, diferencias mínimas entre los varones latinoamericanos de ambas generaciones. El riesgo de estar en paro es 1,4 puntos porcentuales mayor en la primera generación que en los autóctonos, pero estos no presentan diferencias con la segunda generación. Por tanto, se produce una ligera mejora con el paso de la primera a la segunda generación, logrando el cierre de la brecha con los nativos. La mejora de la segunda generación, en cambio, no se produce entre los varones procedentes de Europa del Este ni en los originarios de África. Al contrario, el riesgo de desempleo de los descendientes de los europeos del Este y de los africanos es 5,2 y 7,5 puntos mayor que el de sus respectivas primeras generaciones, aunque la diferencia solo es significativa en los primeros. Para la segunda generación de Europa del Este, si la diferencia fuera real, implicaría abrir una brecha con los nativos inexistente con la primera, mientras que para la segunda de África implica aumentarla todavía más.

En cuanto a las mujeres, las latinoamericanas de segunda generación parecerían tener una situación mejor que las de primera, pues su riesgo de estar en el paro es menor, aunque la diferencia no es significativa. Sin embargo, las europeas del Este experimentan un notable retroceso en términos de desempleo, siendo su riesgo 21,7 puntos superior al de la primera generación. Entre las originarias de África, las diferencias entre la primera y la segunda generación son muy pequeñas y no significativas estadísticamente. En ambos grupos el riesgo de desempleo es muy superior al de las nativas (más de 15 puntos).

Análisis complementarios revelan que el mayor riesgo de desempleo de los varones de segunda generación originarios de Europa del Este se va reduciendo conforme pasan los años en el mercado de trabajo, hasta el punto de quedar por debajo tanto de sus homólogos de primera generación como de los nativos. Este patrón podría deberse a una estrategia diferente de acceso por primera vez al empleo. Por el contrario, el transcurso de los años en el mercado de trabajo no tiene ese efecto igualador para la segunda generación de europeas del Este ni para los africanos varones.

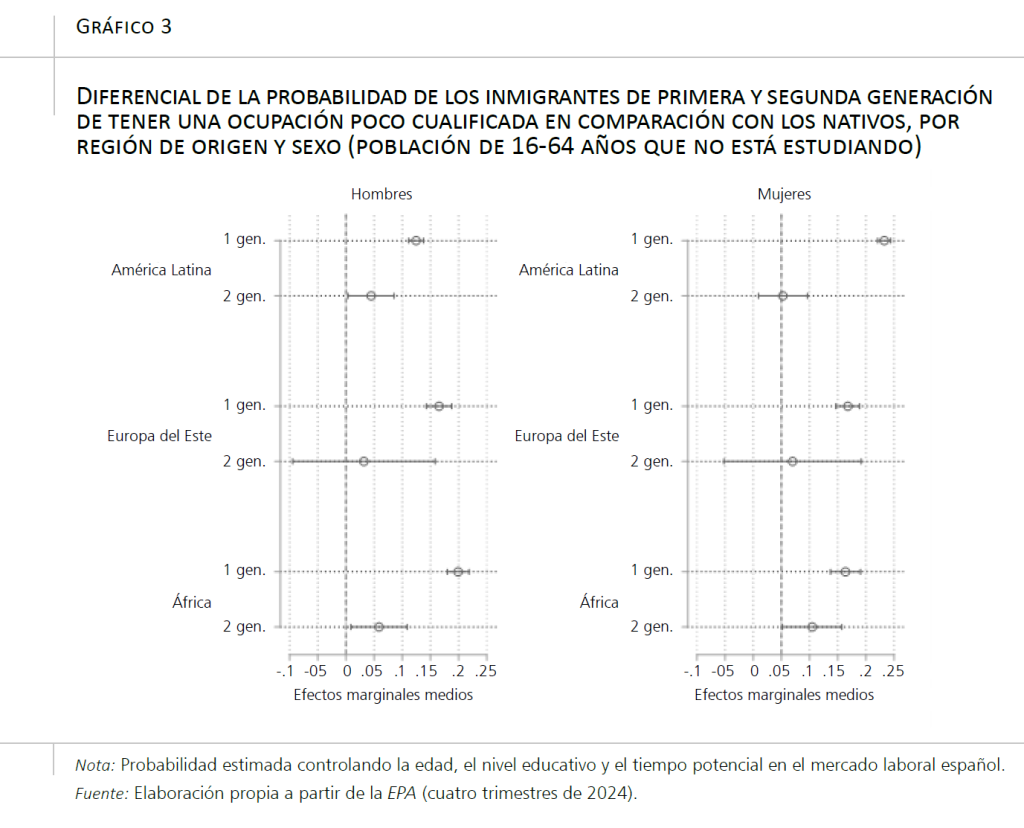

El resultado laboral en el que la segunda generación mejora a la primera de manera rotunda es el nivel de la ocupación (gráfico 3). La probabilidad de trabajar en las ocupaciones de menor cualificación, un riesgo que en la primera generación se ha mantenido más alto que en los nativos desde el cambio de siglo, se reduce drásticamente en la segunda generación en todas las regiones de origen y tanto en hombres como en mujeres. Esa mejora varía en función del origen. Entre los varones latinoamericanos alcanza los 8 puntos; en los europeos del Este, 13,3; y en los africanos, 14. En las latinoamericanas la mejora es de 18 puntos, que se reducen a 9,8 en las europeas del Este y a 5,5 en las africanas.

En el caso de la segunda generación de latinoamericanas, la mejora supone igualarse a las nativas en lo que se refiere al riesgo de situarse en la parte más baja de la estructura ocupacional. En el caso de los europeos y las europeas del Este, la segunda generación mantiene una desventaja con los nativos inferior a los cinco puntos, aunque no es estadísticamente significativa.

Desde finales del siglo pasado han surgido nuevas formas de trabajo no tradicional que permiten una mayor flexibilidad para los trabajadores y para los empleadores, especialmente en tiempos de tasas elevadas de paro. Los estudios que han analizado estos tipos de empleo no llegan a un claro consenso sobre las consecuencias para quienes pasan por ellos (De Graaf et al., 2011; Wielers et al., 2013). Las investigaciones empíricas sobre la cuestión son abundantes, pero sus resultados varían según el contexto. En algunos casos, las formas de empleo no tradicional pueden operar como una situación transitoria y deseada, pero en otros la inestabilidad se convierte en duradera. En todo caso, en comparación con el empleo tradicional, el trabajo flexible presenta unos riesgos más altos de estancamiento y precariedad. Esto sucede, principalmente, porque los trabajos no tradicionales suelen darse más en el segmento secundario del mercado laboral (Kalleberg, 2000).

En España, el empleo temporal ha representado desde mediados de los ochenta del siglo pasado la principal forma de trabajo no tradicional, aunque su peso ha caído mucho recientemente. Una de las claves de la temporalidad española es que se ha aplicado a casi cualquier tipo de trabajo, y no solo a aquellos que no admiten fácilmente una relación indefinida (como las actividades estacionales o los contratos por obra y servicio). Tal y como señalan Garrido et al. (2020), la temporalidad vinculada a estas últimas actividades sería, por su naturaleza, estructural, haciendo más probable que la situación se cronifique. De hecho, en España, para muchos trabajadores con contrato temporal, este acaba convirtiéndose en una suerte de trampa, provocando trayectorias laborales definidas por periodos de empleo y paro que se alternan recurrentemente, sobre todo en algunos grupos de inmigrantes (García-Pérez y Muñoz-Buñón, 2011; Martínez-Pastor, 2014).

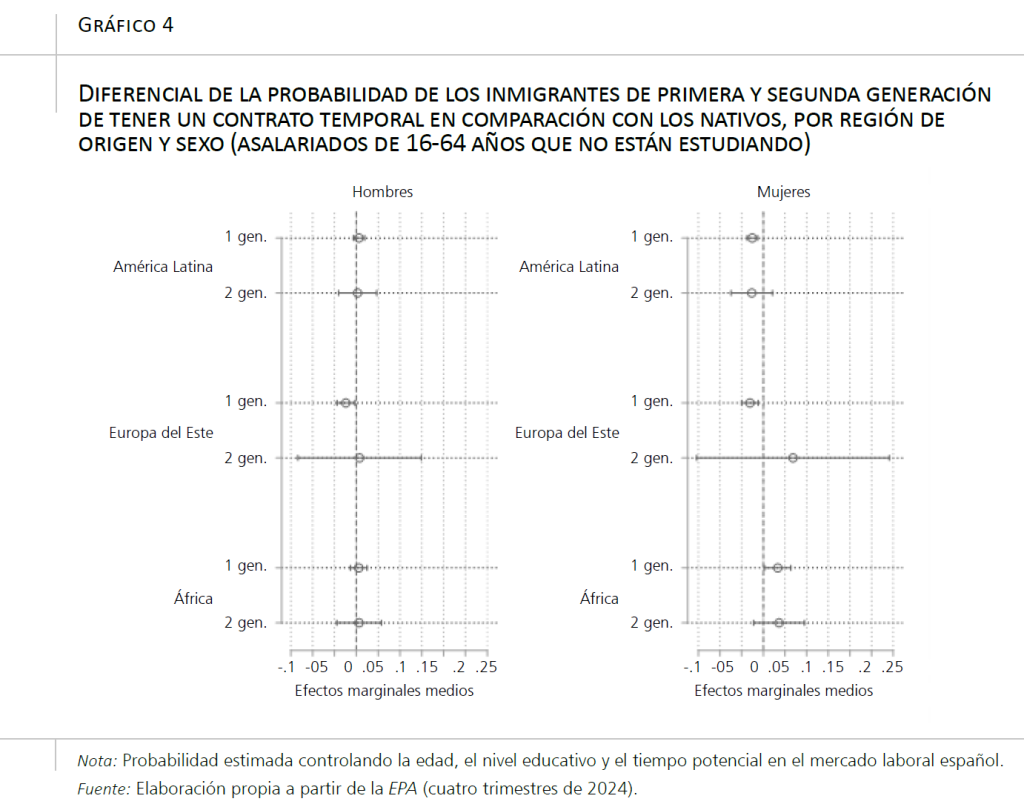

El gráfico 4 presenta para una muestra de trabajadores asalariados la probabilidad de tener un empleo con contrato temporal. Entre los hombres, los niveles de temporalidad son muy similares con independencia de la región de origen y no hay diferencias estadísticamente significativas con la población nativa. La única excepción es la de los europeos del Este de primera generación, cuyo riesgo de temporalidad es 2,4 puntos más bajo que el de los autóctonos.

Entre las mujeres, la probabilidad de trabajar como temporal es más baja entre latinoamericanas y europeas del Este de primera generación que entre las nativas (2,5 y 3,1 puntos menos, respectivamente). Las africanas de primera generación, en cambio, presentan un mayor riesgo (3,3 puntos más). En la segunda generación, las originarias de América Latina y de África muestran una probabilidad indistinguible de la de sus homólogas de primera generación. En cambio, entre las europeas del Este de segunda generación parecería empeorar, aunque la diferencia no es significativa estadísticamente.

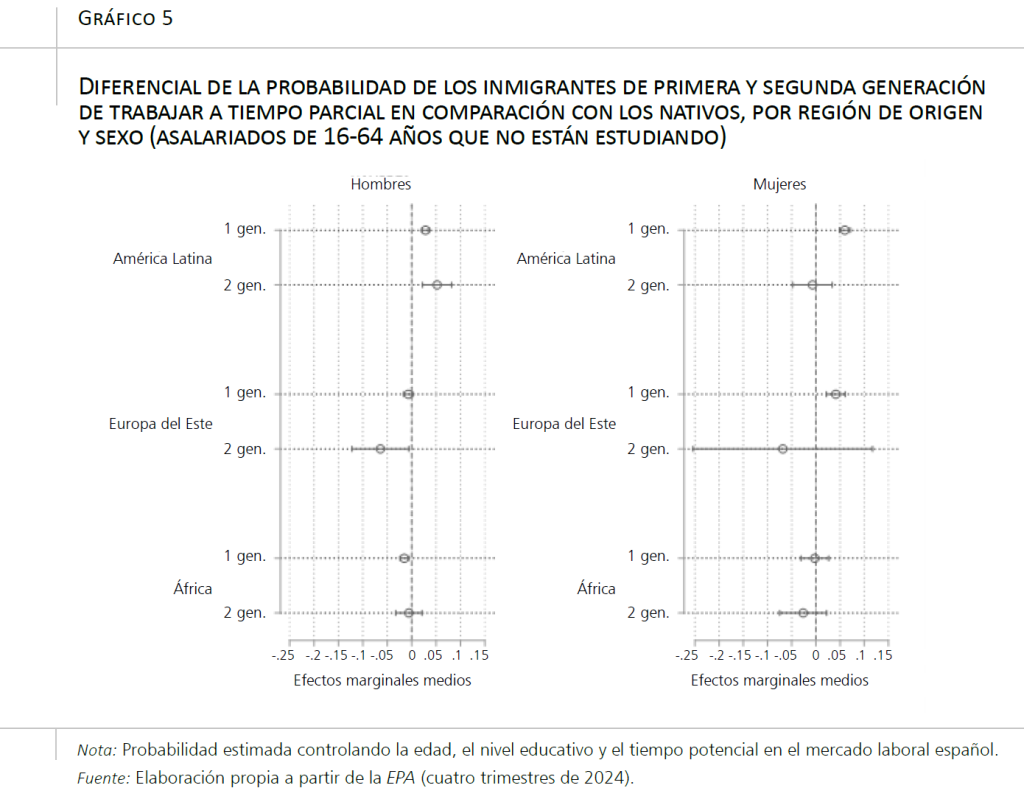

Por último, otra fórmula de trabajo no tradicional, aunque menos frecuente en España que la temporalidad, es el empleo a tiempo parcial. Esta forma de relación laboral ha sido tradicionalmente empleada por las mujeres para compatibilizar el ámbito privado con su actividad en el mercado laboral, especialmente durante la crianza de los hijos (Kyyrä et al., 2017). En el caso español, el trabajo a tiempo parcial ha solido representar más una alternativa ante la escasez de empleo con jornada completa que una elección voluntaria (Blázquez y Ramos, 2009). Además, se ha comprobado que las perspectivas laborales de las mujeres en empleos a tiempo parcial, sobre todo cuando se trata de jornadas de menos de 21 horas a la semana, están asociadas a una mayor precariedad laboral en términos de estancamiento y de pérdida de empleo, especialmente para las trabajadoras inmigrantes (Muñoz-Comet y Steinmetz, 2020).

Según los datos de la EPA para 2024, el trabajo a tiempo parcial involuntario, es decir, cuando el trabajador desea un trabajo a tiempo completo, pero no lo ha encontrado, afecta a alrededor la mitad de los ocupados a tiempo parcial en España. La incidencia de la involuntariedad ha tendido a ser mayor en la población inmigrante, pero para la segunda generación de inmigrantes esta situación se ha revertido. En la actualidad la involuntariedad de la segunda generación no solo es menor que la de la primera generación, sino incluso que la de los autóctonos.

Volviendo a la cuestión de la probabilidad de trabajar a tiempo parcial, en el gráfico 5 se observa cómo esta es mayor entre los varones originarios de América Latina que en los autóctonos, siéndolo aún más en la segunda generación. Los varones europeos del Este de primera generación no presentan diferencias con respecto a los autóctonos, pero la segunda generación está mejor (6 puntos menos de riesgo). Entre los africanos, su primera generación trabaja algo menos a tiempo parcial que los autóctonos (1,5 puntos menos), mientras que la situación de la segunda es indistinguible de la de los autóctonos.

Las mujeres, por su parte, muestran un patrón común en todas las regiones, por el que la segunda generación mejora a la primera, aunque en distintos grados según el origen. Las latinoamericanas de segunda generación reducen el riesgo de la primera en 5,3 puntos, lo que las iguala a las autóctonas. La segunda generación de Europa del Este parecería mejorar claramente a la primera, pero las diferencias no son estadísticamente significativas. De igual modo, las africanas de segunda generación parecerían mejorar la situación de las de la primera, pero las diferencias entre ambas y con las autóctonas no son estadísticamente significativas.

Conclusiones

En este artículo se ha estudiado la situación de la segunda generación de inmigrantes en España desde la perspectiva de la precariedad laboral. Se han examinado cinco resultados comparando la segunda generación con su respectiva primera generación y con la población autóctona. El análisis se ha centrado en tres regiones de procedencia, cuyas primeras generaciones se caracterizaron por presentar índices de precariedad laboral especialmente altos en los últimos treinta años: América Latina, Europa del Este y África. Esta investigación permite extraer, al menos, tres conclusiones principales que se describen a continuación.

En primer lugar, desde una perspectiva de género, se aprecia que las mujeres de segunda generación están asimilándose con la población autóctona más rápido que los hombres. Esta diferencia por sexos es especialmente marcada al comparar la situación de las mujeres y los hombres de origen africano. Mientras que ellas superan a sus homólogas de primera generación en tres resultados laborales y se mantienen igual en dos, los hombres experimentan un retroceso en tres indicadores. Desconocemos las razones que explican esta brecha, pero la mejora de ellas podría estar relacionada con el cambio de una cultura más tradicional a otra con unos roles de género más igualitarios.

En segundo lugar, la segunda generación de América Latina es la que, en general, tanto los hombres como las mujeres, mejores resultados alcanzan con respecto a la primera. En el caso de las mujeres, la mejora se observa en tres resultados, y no se observa ningún retroceso. En el caso de los hombres se produce un empeoramiento en dos resultados, pero en uno de ellos (actividad) no resulta en una desventaja con respecto a los autóctonos, y en el otro (tiempo parcial), la incidencia de esta forma de empleo es relativamente baja (en torno a un 15 por ciento de los asalariados). De nuevo, este estudio no aborda las causas de la ventaja del colectivo latinoamericano, aunque la proximidad cultural y lingüística de este grupo con la sociedad de acogida puede ser un factor diferencial.

La tercera y última conclusión se refiere al resultado laboral seguramente más relevante de todos los analizados en este estudio, el nivel de la ocupación, medido según la clase ocupacional. En toda la segunda generación, para ambos sexos y para todas las regiones de origen, la probabilidad neta de escapar de la parte más baja de la estructura ocupacional es notablemente mayor que para sus homólogos de primera generación. La mejora es tan pronunciada que la desigualdad de la segunda generación con respecto a la población autóctona se cierra incluso para alguna de las categorías, quedando la brecha en cinco puntos porcentuales en el peor de los casos. Mientras que la primera generación de inmigrantes no ha podido revertir en tres décadas su ethnic penalty3, parece que los descendientes de estos sí lo están logrando, al menos en lo tocante al nivel ocupacional de los trabajadores.

El anterior resultado admite dos interpretaciones. Por una parte, al menos en lo que afecta a la parte más baja de la estructura social, la penalización inmigrante parece estar más ligada con el peaje de emigrar que con el origen étnico. A igualdad de condiciones, la segunda generación tiene las mismas oportunidades que los nativos a la hora de escapar de las peores ocupaciones, algo que nunca ha pasado con la primera generación. No obstante, queda pendiente comprobar si en la parte alta de la estructura social operan para este grupo las mismas reglas que para los autóctonos o si hay algún tipo de techo de cristal. Por otra, en relación con las perspectivas laborales de la segunda generación, parece que, a diferencia de la primera, no está accediendo de manera tan amplia al mercado laboral español por el segmento secundario. La ventaja de evitar la entrada por la puerta de atrás del mercado es que las carreras laborales no quedan tan condicionadas ni mermadas.

¿Cómo se podría explicar la mejoría generalizada de la segunda generación en lo que se refiere al logro ocupacional? Una hipótesis apuntaría a las estructuras de oportunidad. La primera generación accede al empleo de manera más precipitada, como consecuencia de tener que hacer frente a los gastos inherentes al proceso migratorio. En muchos casos esto se convierte en una trampa: gracias a las redes informales encuentran trabajo con relativa rapidez, pero a costa de trabajar en puestos poco regulados e inestables. Los mercados de trabajo segmentados, como el español, se caracterizan, entre otros aspectos, por la dificultad de transitar de un segmento a otro. Comenzar la carrera laboral en el segmento secundario reduce las oportunidades futuras, incluso con cierta independencia de las inversiones nuevas en capital humano. Parece razonable pensar que la segunda generación dispone de más apoyo familiar y recursos financieros que la primera. Esto permitiría un acceso al empleo más pausado y, sobre todo, más ajustado en lo que se refiere a una correspondencia entre la cualificación acreditada y el tipo de ocupación.

Los resultados de este trabajo invitan a responder otra cuestión clave. ¿Hablamos de una asimilación integral o segmentada? Este estudio muestra que el grado de mejora de la segunda generación con respecto a la primera difiere según la región de origen y el sexo. El mayor éxito se da en las mujeres de segunda generación procedentes de América Latina y de África. En el primer caso supone mejorar la situación de un grupo cuyos resultados laborales, a excepción del nivel de ocupación, no estaban tan alejados de los de las autóctonas. El caso de las africanas es muy distinto, en la medida en que, con mucha diferencia, su primera generación partía de unos niveles de integración laboral muy bajos, sobre todo en lo que respecta a la participación laboral y el nivel de ocupación. Las europeas del Este también presentan una evolución positiva en su segunda generación, aunque algo más matizada. Mejoran a su primera generación en tres resultados laborales, pero sufren un llamativo retroceso en la probabilidad de trabajar y, en menor medida, en el riesgo de experimentar temporalidad.

El caso menos exitoso, por el contrario, lo representan los hombres procedentes de África, cuya mejora con respecto a la primera generación solo se produce a la hora de evitar algo más las ocupaciones menos cualificadas. Esto es un gran avance, pero hay que recordar que la primera generación de africanos es el grupo de inmigrantes con una integración laboral más precaria. La segunda generación tenía, por tanto, un margen amplio de mejora que todavía no ha podido aprovechar. Pero tal vez lo más preocupante sea que este grupo ha retrocedido con respecto a su primera generación en tres resultados. En una posición intermedia se encuentran los descendientes de los latinoamericanos, quienes superan también a la primera generación en el logro ocupacional y ligeramente en el empleo, se mantienen iguales en términos de temporalidad, y empeoran en actividad y jornada laboral. Sin embargo, el retroceso en la participación laboral no impide que estos mantengan un nivel similar a los nativos. Por último, los europeos del Este se encuentran igualmente a medio camino, con la mejora en dos resultados y empeoramiento en tres. Ahora bien, el retroceso en dos de ellos (inactividad y temporalidad) redunda en que el riesgo sea el mismo que para los autóctonos, y en lo que respecta al desempleo, se ha comprobado que la desventaja de este grupo se revierte con el paso de los años.

Los análisis de esta investigación se han realizado con datos de 2024, es decir, en un momento de crecimiento económico y relativa estabilidad del mercado de trabajo. La experiencia nos dice que en épocas de bonanza la fragilidad de colectivos potencialmente vulnerables, como el de los inmigrantes de primera o segunda generación, queda parcialmente oculta. Será interesante comprobar cómo los españoles de origen inmigrante responden en un momento de crisis económica. Aunque los resultados de esta investigación permitan hablar de una asimilación segmentada, el que toda la segunda generación, sin excepciones, mejore a la primera a la hora de evitar la parte más baja de la estructura ocupacional, hace razonable esperar que este grupo disfrute de una mayor protección si vuelven los tiempos de fuerte destrucción de empleo.

Bibliografía

Alba, R., y Nee, V. (1997). Rethinking assimilation theory for a new era of immigration. International Migration Review, 31(4), 826-874.

Arcarons, A., y Muñoz–Comet, J. (2018). The 1.5 immigrant generation in Spain. Has the employment crisis affected them in a similar way than the first generation? Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 164, 21-40.

Bayona-i-Carrasco, J., y Domingo, A. (2024). Descendientes de inmigrantes nacidos en España: ¿hacia una integración segmentada? Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 187, 25-44.

Belfi, B., Allen, J., Jacobs, B., Levels, M., y van Oosterhout, K. (2022). Early career trajectories of first-and second-generation migrant graduates of professional university. Journal of Ethnic and Migration Studies, 48(10), 2415-2435.

Bernardi, F., Garrido, L., y Miyar, M. (2011). The recent fast upsurge of immigrants in Spain and their employment patterns and occupational attainment. International Migration, 49(1), 148-187.

Blázquez, M., y Ramos, N. E. (2009). Part-time employment: a comparative analysis of Spain and the Netherlands. European Journal of Law and Economics, 28(3), 223-256.

Cachón, L. (2022). Los inmigrantes jóvenes en el mercado de trabajo en España: la asimilación segmentada en acción. Mediterráneo Económico, 36, 19-36.

Cebolla-Boado, H., Miyar-Busto, M., y Muñoz-Comet, J. (2015). Is the Spanish recession increasing inequality? Male migrant-native differences in educational returns against unemployment. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41(5), 710-728.

De Graaf-Zijl, M., Van den Berg, G. J., y Heyma, A. (2011). Stepping stones for the unemployed: the effect of temporary jobs on the duration until regular work. Journal of Population Economics, 24, 107-139.

Erikson, R., Goldthorpe, J., y Portocarrero, L. (1979). Intergenerational class mobility in three Western European societies. British Journal of Sociology, 30(4), 415-441.

Fernández-Macías, E., Grande, R., del Rey Poveda, A., y Antón, J. I. (2015). Employment and occupational mobility among recently arrived immigrants: the Spanish case 1997–2007. Population Research and Policy Review, 34, 243-277.

Fernández-Reino, M., Radl, J., y Ramos, M. (2018). Employment outcomes of ethnic minorities in Spain: towards increasing economic incorporation among immigrants and the second generation? Social Inclusion, 6(3), 48-63.

Ganzeboom, H. B. G., y Treiman, D. J. (2011). International Stratification and Mobility File: Scaling Tools. http://www.harryganzeboom.nl/ismf/index.htm (consultado el 30 de marzo de 2025).

García-Pérez, J. I., y Muñoz-Bullón, F. (2011). Transitions into permanent employment in Spain: An Empirical analysis for young workers. British Journal of Industrial Relations, 49(1), 103-143.

Garrido, L., González, J. J., y Muñoz Comet, J. (2020). Mercado de trabajo y clases sociales. En J. J. González y L. Garrido (Eds.), Cambio social en la España del siglo XXI (pp. 221-249). Alianza.

Gil-Hernández, C. y Gracia, P. (2018). Adolescents’ educational aspirations and ethnic background in Spain: evidence from students of African and Latin American migrant origin. Demographic Research, 38, 577-618.

Goldthorpe, J. (2012). De vuelta a la clase y el estatus: por qué debe reivindicarse una perspectiva sociológica de la desigualdad social. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 137, 43-58.

Heath, A., Rothon, C., y Kilpi, E. (2008). The second generation in Western Europe: Education, unemployment, and occupational attainment. Annual Review of Sociology, 34, 211-235.

Heath, A. F., y Cheung, S. Y. (Eds.). (2007). Unequal chances: ethnic minorities in Western labour markets. Oxford University Press.

Kalleberg, A. L. (2000). Nonstandard employment relations: part-time, temporary and contract work. Annual Review of Sociology, 26, 341-365.

Kyyrä, T., Arranz, J. M., y García-Serrano, C. (2017). Does part-time work help unemployed workers to find full-time work? Evidence from Spain. IZA Discussion Paper, 10770.

Martínez-Pastor, J. I. (2014). Fixed-term contracts: does nationality matter? Journal of Ethnic and Migration Studies, 40(5), 814-828.

Mooi-Reci, I., y Muñoz-Comet, J. (2016). The Great Recession and the immigrant-native gap in job loss in the Spanish labor market. European Sociological Review, 32(6), 730-751.

Muñoz-Comet, J. (2016). Inmigración y empleo en España. De la expansión a la crisis económica. Centro de Investigaciones Sociológicas.

Muñoz-Comet, J., y Arcarons, A. (2022). The occupational attainment and job security of immigrant children in Spain. Journal of Ethnic and Migration Studies, 48(10), 2396-2414.

Muñoz-Comet, J., y Steinmetz, S. (2020). Trapped in precariousness? Risks and opportunities of female immigrants and natives transitioning from part-time jobs in Spain. Work, Employment and Society, 34(5), 749-768.

Platt, L. (2007). Making education count: the effects of ethnicity and qualifications on intergenerational social class mobility. The Sociological Review, 55(3), 485-508.

Portes, A., Aparicio, R., y Haller, W. (2018). Hacerse adulto en España: la integración de los hijos de inmigrantes. En J. Arango, R. Mahía, D. Moya, y E. Sánchez-Montijano (Dirs.). Anuario CIDOB de la Inmigración, 2018 (pp. 148-181). CIDOB.

Portes, A. M., y Zhou, M. (1993). The new second generation: segmented assimilation and its variants. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 530, 74-96.

Rumbaut, R. G. (2004). Ages, life stages, and generational cohorts: Decomposing the immigrant first and second generations in the United States. International Migration Review, 38(3), 1.160-1.205.

Torno, A., Biderbost, P., y Aparicio, R. (2019). La integración de los jóvenes hijos de inmigrantes en el mercado laboral español. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Tran, V. C. (2010). English gain vs. Spanish loss? Language assimilation among second-generation Latinos in young adulthood. Social Forces, 89(1), 257-284.

Wielers, R., Münderlein, M., y Koster, F. (2013). Part-time work and work hour preferences. An international comparison. European Sociological Review, 30(1), 76-89.

Zuccotti, C. V. (2014). Do parents matter? Revisiting ethnic penalties in occupation among second generation ethnic minorities in England and Wales. Sociology, 49(2), 229-251.

NOTAS

* UNED (jmcomet@poli.uned.es).

** Esta investigación ha sido financiada con el proyecto MICYCLO (ref. PID2020-114702RA-I00) del Ministerio de Ciencia e Innovación.

1 Ambos trabajos se basan en los datos longitudinales recabados en el proyecto ILSEG para una muestra compuesta originalmente en 2008 por unos 7.000 hijos de inmigrantes residentes en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona.

2 La diferencia no es estadísticamente significativa al solaparse los intervalos de confianza.

3 Término utilizado por Heath y Cheung (2007) para referirse a la desventaja inmigrante restante una vez aislado el efecto de factores sociodemográficos básicos como la edad, el sexo o el nivel educativo.