La salud perinatal en España: una comparación entre los niños de origen autóctono y los de origen inmigrante

Fecha: junio 2025

Chiara dello Iacono y Mikolaj Stanek*

Salud perinatal, origen migratorio, fecundidad, España

Panorama Social, N.º 41 (junio 2025)

Este estudio examina la evolución de los principales indicadores de salud perinatal en los nacimientos de madres inmigrantes y autóctonas en España. La salud al nacer desempeña un papel clave en el bienestar futuro de esos niños, ya que influye en su desarrollo físico, cognitivo y social. El origen migratorio condiciona la salud perinatal, reflejando patrones asociados a factores socioeconómicos y al grado de integración en la sociedad de acogida. En el caso de España, el crecimiento de la población inmigrante y su impacto en la fecundidad resaltan la necesidad de analizar en profundidad la salud perinatal en este grupo.

1. INTRODUCCIÓN

La salud de los inmigrantes de primera y segunda generación no es solo un indicador de igualdad, bienestar y salud (Hemminki, 2014), sino que refleja su integración en la sociedad receptora y su capacidad para mantener vínculos con los países de origen (Portes y Rumbaut, 2001). La perspectiva del curso de vida nos permite comprender cómo las características del medio social y las decisiones individuales van influyendo en la vida de los individuos, modulando su salud, su bienestar y sus oportunidades vitales (Lu y Halfon, 2003).

Desde esa óptica, la salud perinatal es crucial, pues influye a largo plazo en el estado de salud (Risnes et al., 2011) y en aspectos como el desarrollo cognitivo del individuo (Godfrey y Barker, 2007). El concepto hace referencia al estado de bienestar físico y psicológico de la madre y el recién nacido a lo largo del embarazo, el parto y las primeras semanas de vida.

Garantizar una buena salud al nacer es clave para promover un desarrollo óptimo y generar mejores oportunidades a escala individual y de sociedad. Por ello, en las últimas décadas, se han intensificado los esfuerzos para comprender los factores biológicos, de conducta y de contexto que determinan la salud perinatal (Conley y Bennett, 2000; Pereira et al., 2017). Como era esperable, un factor clave ha resultado ser el comportamiento y las condiciones de vida de la madre. En la salud de los recién nacidos no solo influyen las condiciones de salud preexistentes de la madre (por ejemplo, la diabetes) (Harder et al., 2007), su conducta durante el embarazo (como la alimentación o el consumo de tabaco) (Gete et al., 2020) o su edad (Fuster et al., 2013), sino también factores contextuales como su nivel educativo, su clase social y el país de nacimiento (Pattenden et al., 1999; Stanek et al., 2021).

En este sentido, el origen migratorio se considera un condicionante relevante de la salud perinatal, pues evidencia patrones diferenciados en función del perfil socioeconómico y las condiciones de inserción en la sociedad receptora (Juárez y Revuelta, 2014; Stanek et al., 2020). Para los inmigrantes en general y para las mujeres inmigrantes en particular, la llegada al país receptor conlleva múltiples desafíos, como el desconocimiento del sistema legal y sanitario (Agudelo-Suárez et al., 2009) o las barreras lingüísticas en el acceso a la atención médica (Román-López et al., 2015). Además, la exposición al desempleo o a condiciones laborales precarias aumenta su vulnerabilidad económica, generando más estrés (Ronda-Pérez et al., 2014), factores ambos que pueden repercutir negativamente en la salud de la madre y del recién nacido (Juárez y Revuelta, 2013).

La salud perinatal actúa como un puente entre generaciones, vinculando el estado de salud y las circunstancias de la madre con el bienestar del hijo (Troe et al., 2007). Entender ese vínculo puede contribuir a diseñar intervenciones eficaces que mejoren la salud desde las primeras etapas de la vida de los individuos y, con ello, su futuro.

Sin embargo, el estudio de la salud perinatal presenta desafíos sustantivos, debido, en primer lugar, a la naturaleza amplia, compleja y multidimensional de la salud, que integra factores biológicos, sociales y ambientales que interactúan desde la gestación. En segundo lugar, su evaluación resulta particularmente compleja, ya que implica la medición del bienestar de recién nacidos, un grupo muy vulnerable en el que todavía no se han manifestado plenamente muchos rasgos de su salud. Por eso, suelen utilizarse medidas indirectas, como el peso al nacer, la prevalencia de nacimientos prematuros y la mortalidad infantil. No recogen todos los aspectos del bienestar perinatal, pero son herramientas muy efectivas para evaluar la salud perinatal y para anticipar la salud futura (Lu y Halfon, 2003).

En el último cuarto de siglo, España ha experimentado un notable incremento de su población inmigrante, desde menos del 5 por ciento del total a principios del siglo XXI a superar el 18 por ciento en la actualidad. Muchos de los inmigrantes han consolidado su residencia en el país, integrándose en el mercado laboral y formando familias. La contribución demográfica de la población foránea mediante la natalidad es innegable y su peso en el total de nacimientos continúa creciendo. Hoy, el 45 por ciento corresponde a madres nacidas en el extranjero. Esto significa que la segunda generación de inmigrantes constituirá una subpoblación cada vez más relevante en la sociedad española.

En este contexto, la salud de la población inmigrante es cada vez más importante, pues condicionará el desempeño del sistema económico y las demandas que recaerán sobre los sistema sanitario y de protección social. De ahí el interés por conocer y seguir la evolución de la salud perinatal en el momento actual.

Este artículo analiza la evolución de varios indicadores de salud al nacer en la población inmigrante y nativa en España. Para ello, se usan las estadísticas vitales del Movimiento Natural de la Población (MNP), del INE, para el período 2007-2022, una fuente que permite examinar los principales indicadores de salud perinatal y las dinámicas sociodemográficas asociadas. Los registros de datos incluyen todos los nacimientos ocurridos en España independientemente del estatus legal de la madre (por ejemplo, documentada, indocumentada, refugiada, estudiante, trabajadora temporal, etc.) y contienen varias características de los partos y los recién nacidos, así como información sociodemográfica de los padres.

2. Principales medidas de salud perinatal

Como ya se ha mencionado, los indicadores de salud perinatal habitualmente utilizados son el bajo peso al nacer (menos de 2.500 gramos), el alto peso al nacer (más de 4.000 gramos), los nacimientos pretérmino (nacimiento antes de la semana 37 de gestación) y la mortalidad perinatal, que incluye tanto las muertes fetales tardías como las que ocurren en las 24 horas posteriores al parto.

El bajo peso al nacer es un indicador clave del estado de salud inmediato y futuro de los recién nacidos (UNICEF y WHO, 2019). Aumenta el riesgo de mortalidad neonatal e infantil y se asocia con una mayor morbilidad infantil (McCormick, 1985; Kramer, 1987). Asimismo, se han constatado asociaciones positivas entre el bajo peso al nacer y el riesgo de desarrollar parálisis cerebral (Ellenberg y Nelson, 1979), sordera (Bergman et al., 1985), ceguera (Gallo y Lennerstrand, 1991) y dificultades en el desarrollo cognitivo, manifestadas en un cociente intelectual más bajo (Lucas et al., 1998) y en problemas de rendimiento escolar (Hack et al., 1994). También se vincula con un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas en la edad adulta, como la diabetes tipo 2, la hipertensión y enfermedades cardiovasculares (Risnes et al., 2011). Además, puede influir en la situación socioeconómica en la vida adulta, asociándose negativamente con el nivel de ingresos y con las oportunidades laborales (Heckman, 2012).

El bajo peso al nacer está asociado a factores biológicos, comportamentales, socioeconómicos y contextuales. Entre los biológicos, se ha identificado una asociación entre el bajo peso y el sexo del recién nacido (las niñas pesan menos), el orden de nacimiento (los primogénitos pesan menos), y los partos múltiples (Kramer, 1987). La edad materna también se asocia con el riesgo de bajo y de alto peso al nacer (Dello Iacono et al., 2024). En cuanto a los comportamentales, el desarrollo fetal está estrechamente relacionado con la nutrición materna, los hábitos alimentarios y la exposición a sustancias tóxicas durante el embarazo (Pereira et al., 2017). Por ello, prácticas poco saludables durante la gestación acrecientan sustancialmente el riesgo de dar a luz bebés con bajo peso.

El bajo peso al nacer también refleja desigualdades socioeconómicas de las mujeres y, en algunos casos, de ambos padres (Pattenden et al., 1999). Las mujeres con menos recursos económicos presentan un riesgo más elevado (Juárez y Revuelta Eugercios, 2013 y 2014). Asimismo, tener pareja parece tener un efecto protector: el riesgo de bajo peso es menor para los hijos de las mujeres que conviven con su pareja y/o cuentan con el apoyo de esta (Castro Martín, 2010).

Finalmente, también se destaca la relación entre el origen materno y los resultados de salud de los recién nacidos. Los hijos de inmigrantes presentan mejores resultados de salud perinatal que los niños nativos (Markides y Coreil, 1986; Guendelman et al., 1999). No obstante, esta diferencia no se mantiene en todos los grupos de origen (Urquia et al., 2010) ni en todos los países de destino. Investigaciones previas en Suecia (Juárez y Revuelta Eugercios, 2016), Alemania (Milewski y Peters, 2014), Portugal (Harding et al., 2006) e Italia (Cantarutti et al., 2017), entre otros países, evidencian resultados dispares. En todo caso, en España, hasta la fecha, el riesgo de bajo peso al nacer es menor entre los nacidos de madres inmigrantes, aunque también se observa en estos una mayor prevalencia de alto peso (Juárez y Revuelta Eugercios, 2014; Cebolla-Boado y Salazar, 2016).

El alto peso al nacer o macrosomía fetal se define como un peso superior a los 4.000 gramos o por encima del percentil 90 para la edad gestacional (Boulet et al., 2003). Los recién nacidos con peso elevado afrontan, por un lado, un mayor riesgo de complicaciones durante el parto, como distocia de hombros (Gherman et al., 1998), asfixia perinatal (Wojcicki et al., 2008), y más partos por cesárea (Turkmen et al., 2018). Por otro, presentan una mayor predisposición a enfermedades como la obesidad (Cnattingius et al., 2012), la diabetes mellitus (Johnsson et al., 2015), el síndrome metabólico (Ahlsson et al., 2007) y algunas formas de cáncer (Paltiel et al., 2008).

Los principales factores del alto peso al nacer son genéticos y biológicos, como, por ejemplo, patologías maternas (tales como la diabetes mellitus), una gestación prolongada (superior a 41 semanas) (Mathew et al., 2005) o una edad materna avanzada (más de 40 años en el momento del parto) (Dai et al., 2019). Además, influyen factores comportamentales como la ingesta de nutrientes, una dieta poco saludable y el aumento de peso durante el embarazo (Mardones-Santander et al., 1988).

También influye el estatus migratorio. El riesgo de alto peso al nacer es superior en algunos grupos de mujeres inmigrantes en comparación con las nativas del país de destino (Ceballos et al., 2018). En España, este patrón se observa, en particular, entre los hijos de madres procedentes de América Latina, el norte de África, otros países europeos y países de alta renta (Juárez y Dello Iacono, 2025).

Los nacidos pretérmino, o prematuros, son los que nacen antes de completar las 37 semanas de gestación o antes de los 259 días desde el inicio del último periodo menstrual de la madre. Se clasifican en tres categorías: extremadamente prematuros (menos de 28 semanas), muy prematuros (entre 28 y menos de 32 semanas) y moderadamente prematuros (entre 32 y menos de 37 semanas de gestación) (Blencowe et al., 2013).

Los nacimientos pretérmino conllevan un mayor riesgo de problemas de desarrollo a corto y largo plazo. Estos incluyen trastornos mentales, emocionales, sociales y conductuales (Fawke, 2007). Afrontan un mayor riesgo de problemas sensoriales, como ceguera y sordera, y de condiciones como autismo, parálisis cerebral, epilepsia, retraso mental y retrasos en el desarrollo (Saigal y Doyle, 2008; Johnson et al., 2010).

Los nacimientos pretérmino pueden ser espontáneos o inducidos. Los espontáneos ocurren de manera natural y son resultado de diversos factores que desencadenan la transición del útero de un estado inactivo a contracciones activas, culminando en el parto. Sus causas siguen siendo desconocidas (Menon, 2008), aunque el riesgo de este tipo de partos se asocia con factores maternos tales como un bajo índice de masa corporal, baja estatura, bajo peso, tabaquismo, déficits en el control prenatal, embarazos múltiples, infecciones y patologías preexistentes (Blencowe et al., 2013). A ellos se añaden rasgos como la edad materna (joven o avanzada), un menor nivel educativo, ser madre soltera (Blencowe et al., 2013; Oftedal et al., 2016) y el origen nacional (Li et al., 2013).

Las investigaciones sobre el impacto del estatus migratorio en el riesgo de nacimientos prematuros tienen resultados mixtos. Algunos estudios indican que ciertas poblaciones inmigrantes presentan tasas más altas en comparación con la población nativa (Vangen et al., 2002; Li et al., 2013), pero también se ha observado una reducción del riesgo en ciertos grupos de inmigrantes (Urquia et al., 2010). En España, hasta la fecha, las mujeres inmigrantes tienen un menor riesgo de partos pretérmino en comparación con las nativas españolas (Speciale y Regidor, 2011; Castelló et al., 2012; Hidalgo Lopezosa et al., 2019).

Por último, la mortalidad perinatal y neonatal son indicadores clave para evaluar el estado de salud poblacional y detectar desigualdades en el acceso a la atención sanitaria durante el embarazo, el parto y el periodo neonatal (Richardus et al., 1998; Buitendijk et al., 2003). El índice de mortalidad perinatal combina dos eventos: las muertes fetales tardías (a partir de la semana 22 de gestación o con un peso mínimo de 500 gramos) y las muertes neonatales tempranas (ocurridas en los primeros siete días de vida) (Richardus et al., 1998).

El riesgo de mortalidad perinatal está muy asociado con el peso al nacer y la duración de la gestación (Luke y Brown, 2007), las complicaciones intrapartos, como la asfixia (Blencowe et al., 2016), así como con características maternas tales como condiciones socioeconómicas desfavorables, bajos niveles de educación, una situación laboral inestable o ingresos bajos (Flenady et al., 2011; Fuster et al., 2014). El riesgo aumenta en función de hábitos poco saludables durante el embarazo (consumo de tabaco, alcohol, drogas), una dieta inadecuada, altos niveles de estrés, falta de apoyo social, depresión, embarazos adolescentes y no planificados (Forna et al., 2003; Högberg y Cnattingius, 2007). Estas condiciones también se vinculan a una mayor prevalencia de enfermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes o la obesidad, así como a dificultades para acceder a la atención prenatal adecuada (Zeitlin et al., 2016).

Las investigaciones muestran resultados contradictorios sobre la relación entre el origen migratorio materno y el riesgo de mortalidad perinatal. Algunas apuntan a que los bebés de madres inmigrantes no presentan un riesgo sistemáticamente mayor que los de madres nativas (Gissler et al., 2009), pero en otras la población inmigrante presenta tasas más elevadas de mortalidad perinatal (Woods, 2008; Behboudi-Gandevani et al., 2022), que varían en función del tiempo transcurrido en el país de destino (Ekéus et al., 2011). En España se ha documentado una mayor mortalidad perinatal asociada al origen nacional de la madre (Luque-Fernández et al., 2012; Fuster et al., 2014).

3. La salud de las segundas generaciones: pautas e hipótesis Explicativas

Como se ha apuntado, la mayoría de los indicadores de salud perinatal de los hijos de inmigrantes reflejan una ventaja respecto a los de los nativos. En España, varios estudios indican que las mujeres inmigrantes presentan un menor riesgo de dar a luz hijos con bajo peso en comparación con las nativas españolas (Speciale y Regidor, 2011; Juárez y Revuelta Eugercios, 2014). Este patrón, ampliamente documentado, ha recibido el nombre de “paradoja epidemiológica”, que plantea que, a pesar de afrontar una situación socioeconómica peor, los resultados de salud inmigrantes tienden a ser iguales o mejores que los de la población autóctona (Markides y Coreil, 1986).

Hay un amplio consenso en que esta ventaja se deriva de las condiciones diferenciales de vida y salud de las madres inmigrantes. Una de las hipótesis principales apunta a la “selección positiva al migrar”: las mujeres que emigran tienden a ser más jóvenes, gozan de mejor salud y cuentan con mayores recursos, lo que les otorga una ventaja inicial al llegar al país de destino (Palloni y Morenoff, 2001). Otras hipótesis consideran factores adicionales, como las normas y valores culturales del país de origen, el papel de las familias y las redes comunitarias en la reducción del estrés durante el embarazo, la promoción de comportamientos saludables y la provisión del apoyo necesario para garantizar el bienestar de las madres y de los recién nacidos (López-González et al., 2005).

La paradoja del inmigrante sano en el ámbito perinatal suele ir acompañada de otra, conocida como la paradoja de la asimilación (Landale et al., 2006). Según esta, la ventaja en salud perinatal observada en los hijos de mujeres inmigrantes tiende a disminuir o desaparecer con el tiempo. La ventaja inicial de los hijos de inmigrantes recién llegadas –con mejores resultados de salud que los de nativas o los de las inmigrantes con mayor tiempo de residencia– se diluye conforme sus madres prolongan su estancia en el país receptor (Ceballos et al., 2018). El factor determinante reside en la madre, cuyas condiciones de vida y cambios de comportamiento tras la migración, tales como una menor adherencia a prácticas culturales beneficiosas para el embarazo, impactan negativamente en los indicadores perinatales de sus hijos (Fox

et al., 2015; Ceballos et al., 2018). La paradoja de la asimilación se atribuye a factores relacionados con la experiencia migratoria. Por una parte, cuanto más tiempo se lleva viviendo en el país de destino, más se adoptan hábitos menos saludables durante el embarazo, tales como dietas desequilibradas (López-González et al., 2005). Por otra, la pérdida de factores protectores de la propia cultura de origen, como el apoyo familiar o comunitario, aumenta el riesgo de resultados adversos al nacer (Jasso et al., 2004).

4. Evolución de los indicadores de la salud perinatal 2007-2022

España es un país con una historia relativamente reciente en materia de inmigración, ya que no fue hasta la década de 1990 cuando el saldo migratorio comenzó a ser consistentemente positivo (Arango, 2009). Aunque esta tendencia ha experimentado algunas variaciones en los últimos años, la inmigración sigue desempeñando un papel clave en la dinámica demográfica del país, contribuyendo al crecimiento poblacional con su llegada e, indirectamente, con su aportación a la fecundidad (Izquierdo y López de Lera, 2006). Entre 1998 y 2008 se recuperó la tasa de natalidad (Varea et al., 2012), coincidiendo con un rápido crecimiento de la población inmigrante (Requena y Reher, 2009).

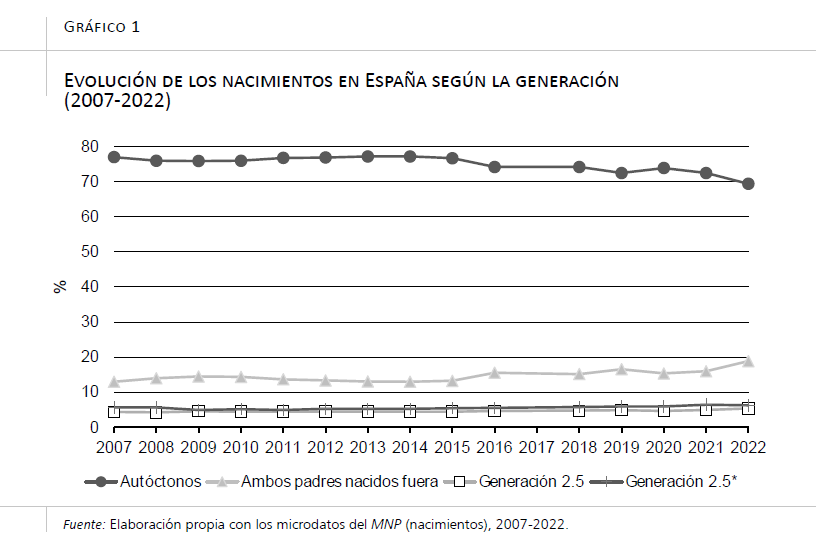

El gráfico 1 presenta la evolución de los nacidos vivos en España entre 2007 y 20221, desglosado por origen parental. Distingue cuatro categorías: de origen autóctono (ambos progenitores nacidos en España), de origen inmigrante o segunda generación (ambos progenitores nacidos fuera de España), de origen mixto o generación 2.5 (hijos de padre inmigrante y madre nativa española), y de origen mixto o generación 2.5* (hijos de padre nativo español y madre nacida fuera). Los nacidos de origen autóctono representaban cerca del 80 por ciento en 2007, pero rondan el 70 por ciento en 2022. La proporción de la segunda generación (ambos padres nacidos fuera) ha aumentado con claridad, desde el 13 al 19 por ciento, reflejando el impacto de la inmigración en la estructura demográfica del país. Las generaciones mixtas mantienen su porcentaje, bajo, en el período estudiado.

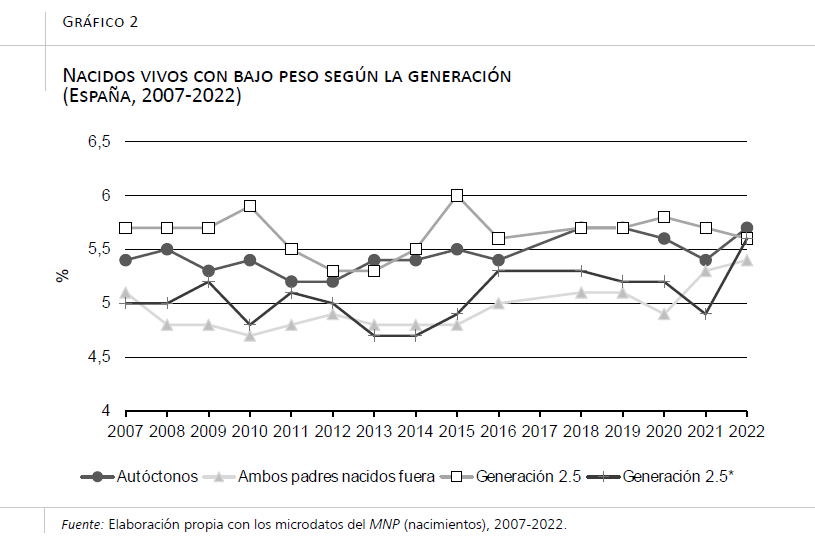

El gráfico 2 muestra la evolución del porcentaje de nacidos vivos con bajo peso entre 2007 y 2022. En general, los niños autóctonos presentan valores relativamente estables, oscilando entre el 5,2 y el 5,7 por ciento de recién nacidos con el peso bajo. Los de la generación 2.5 suelen tener valores algo más altos, y los de segunda generación presentan, en la mayoría de los años, los valores más bajos, seguidos de los de la generación 2.5*. Sin embargo, recientemente se observa un ligero aumento del bajo peso en los niños de la segunda generación y de la generación 2.5, que deja sus porcentajes en niveles similares a los de los autóctonos. Es decir, en los últimos años los resultados de peso de los nacidos de madres inmigrantes no son mejores que los de los hijos de las nacidas en España, lo cual sugiere que la salud de esas segundas generaciones podrá no diferenciarse tanto de la de los hijos de origen autóctono.

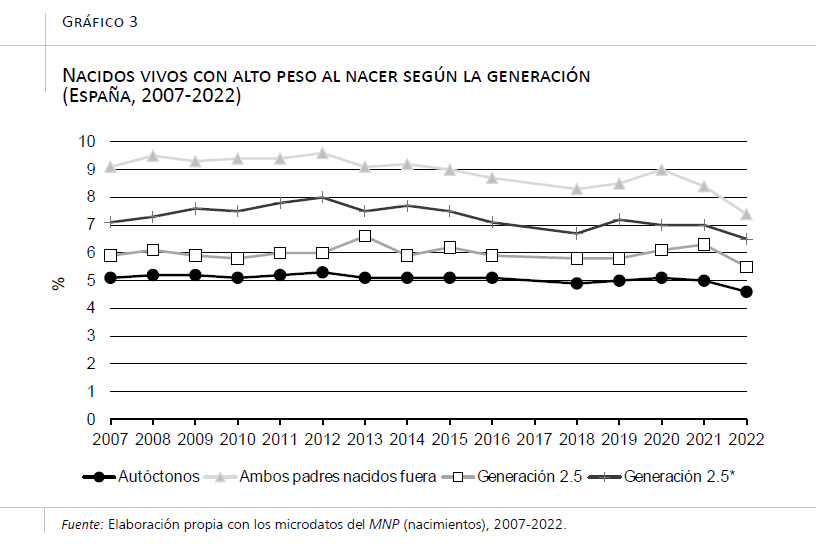

El gráfico 3 muestra la evolución del porcentaje de nacidos vivos con alto peso al nacer para cada una de las cuatro categorías que consideramos. En general, los niños de segunda generación presentan los porcentajes más altos, con cifras que superan el 9 por ciento en la mayoría de los años hasta 2015, pero que tienden a disminuir recientemente. Por su parte, los niños de origen autóctono muestran las tasas más bajas, con cifras cercanas al 5 por ciento en el periodo. Los niños de las generaciones 2.5 y 2.5* presentan valores intermedios, más altos en la 2.5*.

En lo referente a los nacimientos pretérmino, se sabe que en España, el estatus migratorio, una edad materna joven y un nivel educativo bajo aumentan su riesgo (Castelló et al., 2012; Hidalgo-Lopezosa et al., 2019), pero un mayor control prenatal puede reducir el riesgo de nacimientos muy prematuros en las madres inmigrantes (Castelló et al., 2012).

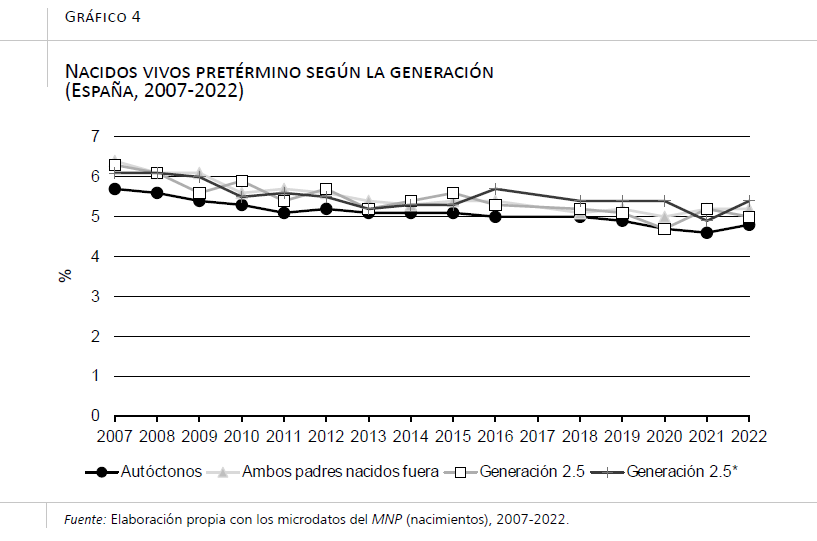

El gráfico 4 recoge la evolución entre 2007 y 2022 del porcentaje de los nacimientos pretérmino en las cuatro categorías de nacidos consideradas. Se observa una caída de los porcentajes en todos los grupos desde 2007, año en que oscilaban entre el 5,7 por ciento y el 6,4 por ciento, hasta alcanzar los valores cercanos al 4,7 por ciento y el 5 por ciento en 2020. Los niños de origen autóctono presentan consistentemente los valores más bajos. Los nacidos en generaciones mixtas muestran resultados algo más favorables que los de origen autóctono, aunque sin una tendencia clara a lo largo del tiempo. Los hijos de la segunda generación presentan casi siempre valores relativos más altos en la mayoría de los años, sus valores convergen con los del resto de categorías a partir de 2013. En general, la brecha entre los grupos se ha ido reduciendo, aunque persisten diferencias, que separan, sobre todo, a los autóctonos del resto.

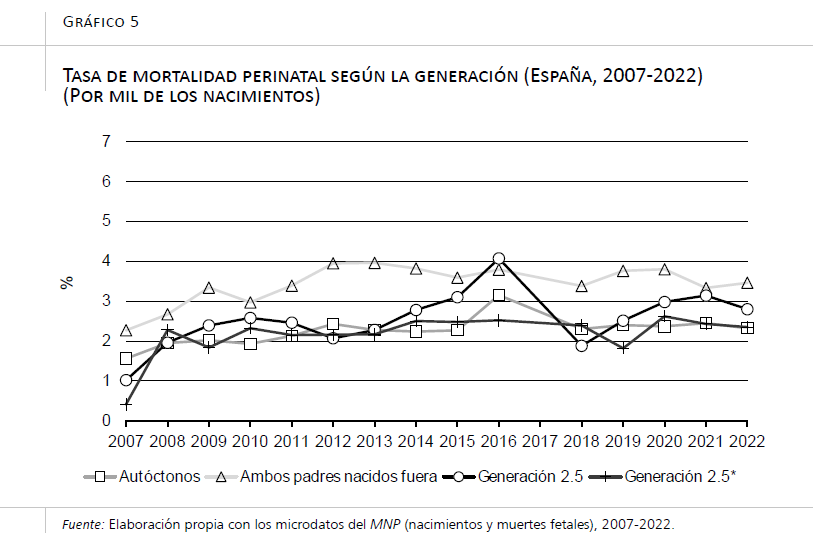

El último indicador de salud al nacer que se describe es la tasa de mortalidad perinatal. Contamos con pocos estudios sobre la mortalidad perinatal y el estatus migratorio, pero los existentes indican que factores como un bajo estatus socioeconómico, una edad materna avanzada y el estatus migratorio aumentan el riesgo de mortalidad perinatal, especialmente, el de las muertes fetales tardías (Luque-Fernández et al., 2012; Fuster et al., 2014).

El gráfico 5 recoge la evolución de las tasas de mortalidad perinatal (por cada 1.000 nacimientos) desde 2007 hasta 2022. En línea con los estudios que se acaban de citar, se observa que los niños de segunda generación presentan consistentemente las tasas más altas, alcanzando un pico cercano a 4 por mil en 2013. A pesar de que su tasa se ha reducido algo en los últimos años, su riesgo sigue siendo el más elevado. Los niños de generaciones mixtas, especialmente los de la generación 2.5, exhiben fluctuaciones más marcadas, con un notable aumento en 2016, mientras que la pauta de los niños de autóctono es relativamente estable.

5. Los indicadores de la salud perinatal en relación con algunas características maternas

En esta sección se comprueba si ciertos rasgos sociodemográficos y socioeconómicos (nivel educativo, edad, origen autóctono o inmigrante) de las madres se asocian con los indicadores principales de salud perinatal, siguiendo las pistas de las investigaciones discutidas en la sección 3 de este artículo, que no se volverán a citar si no añaden información.

5.1. Nivel educativo y edad de la madre

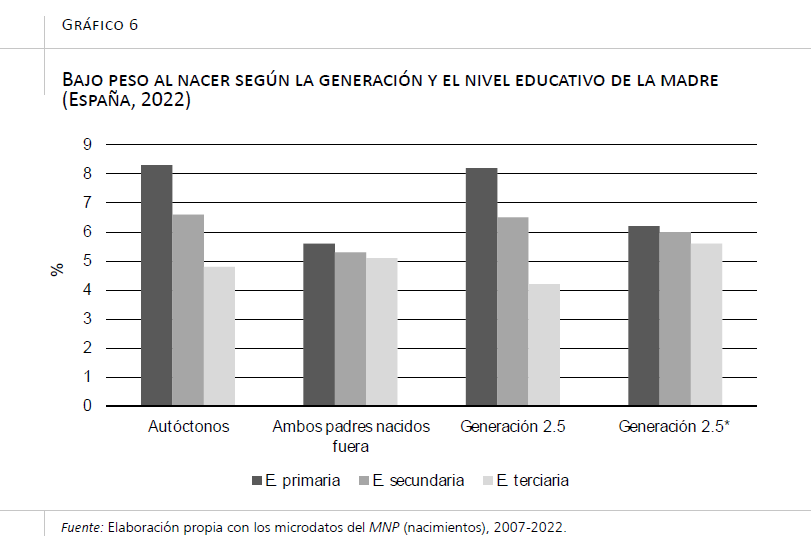

El gráfico 6 muestra la distribución del bajo peso al nacer según el nivel educativo de la madre en 2022. De acuerdo con las investigaciones ya referidas, los resultados varían según el nivel educativo materno. En general, cuanto mayor es el nivel educativo de la madre menor la incidencia del peso bajo al nacer, aunque las variaciones son mayores en los autóctonos y en la generación 2.5.

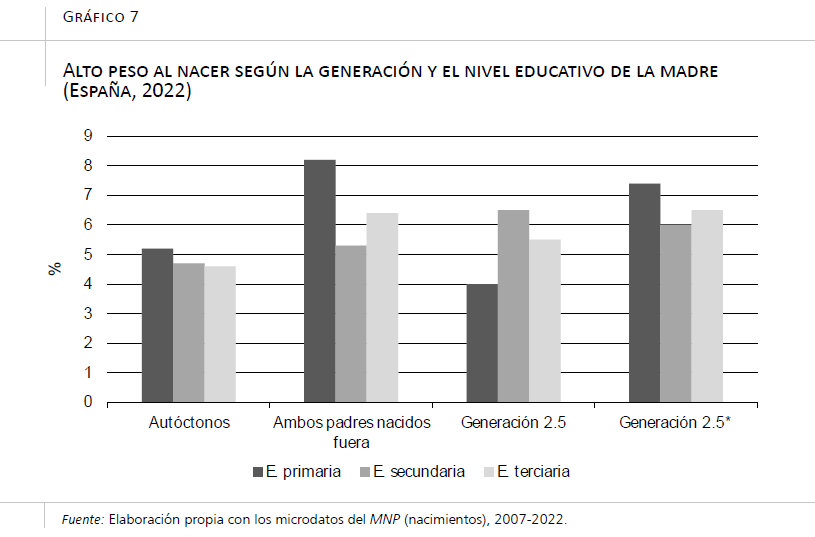

Con respecto, al alto peso al nacer, los niños con ambos progenitores extranjeros presentan unos porcentajes más elevados de alto peso, especialmente si las madres tienen un nivel educativo bajo (gráfico 7).

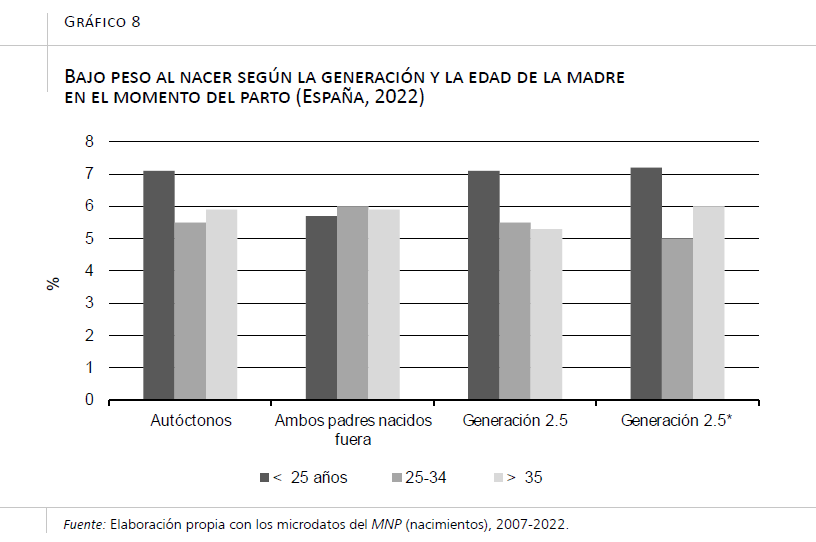

Otro factor que influye en el peso al nacer es la edad materna en el momento del parto. En el gráfico 8 se observa la distribución de los porcentajes de bajo peso al nacer según el origen y la edad materna en 2022. En este caso, a diferencia de lo que ocurría con el nivel de estudios, el bajo peso al nacer no se asocia con un patrón claro con la edad de la madre. Lo único destacable es que en tres de las categorías de origen la incidencia es más alta en las madres más jóvenes, pero no ocurre así en la segunda generación.

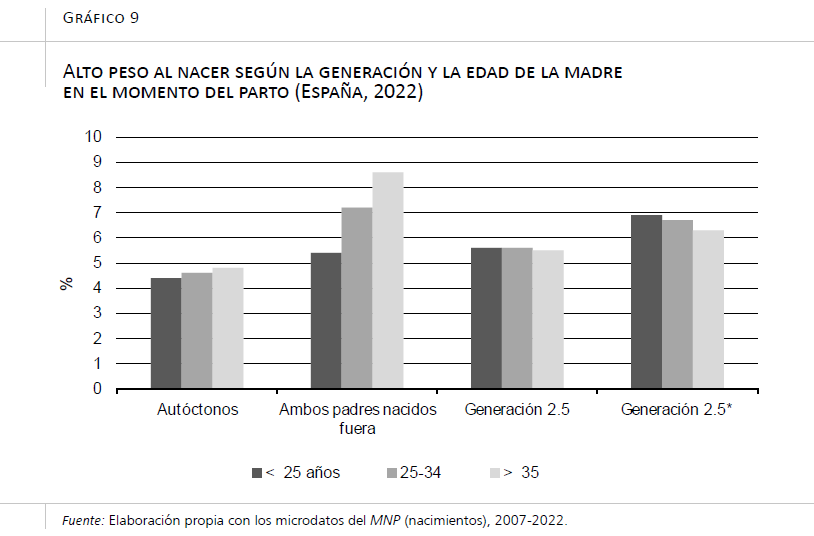

En cuanto al alto peso al nacer, se evidencia que los niños de segunda generación muestran una mayor prevalencia de alto peso al nacer cuando las madres dan a luz a una edad avanzada (>35 años).

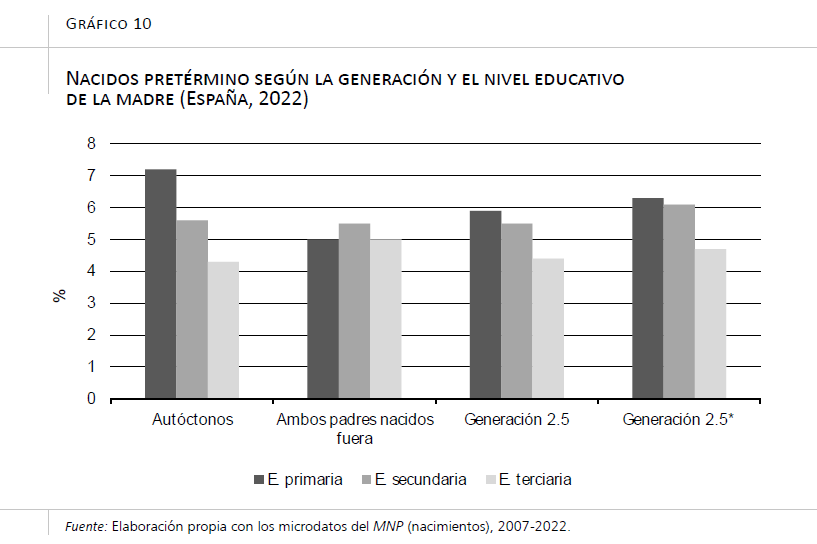

En cuanto a la incidencia de los nacimientos pretérmino, las investigaciones indican que el nivel educativo y la edad materna se asocian con ella. El gráfico 10 muestra que los nacimientos pretérmino son bastante o algo menos frecuentes si la madre tiene un nivel educativo alto, algo que marca diferencias sustantivas entre los niños autóctonos.

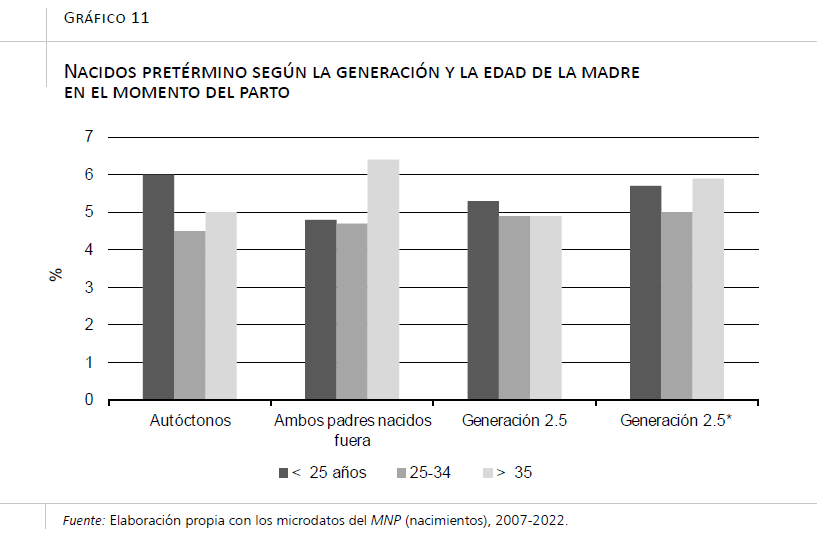

Asimismo, tiende a darse una mayor prevalencia de esos nacimientos en las madres más jóvenes, pero los niños de la segunda generación son la excepción a la regla (gráfico 11). También tienden a ser algo más frecuentes en las madres de edad avanzada que en las de edad intermedia, pero no ocurre así en la generación 2.5.

5.2. Lugar de nacimiento de la madre

Las investigaciones con datos de España han resaltado la influencia del estatus migratorio materno y, en particular, del lugar de nacimiento de las madres, en la salud perinatal. Los hijos de las mujeres inmigrantes, en particular, de países de renta alta, otros países europeos, América Latina y norte de África presentan un riesgo igual o inferior de bajo peso que los de las madres nativas españolas (Agudelo-Suárez et al., 2009; Speciale y Regidor, 2011; Stanek et al., 2021), pero también suelen tener un riesgo mayor de peso alto (Hernández-Rivas et al., 2013; Juárez y Revuelta Eugercios, 2014). En cambio, los hijos de las originarias del resto de África, en particular de África subsahariana, presentan un riesgo igual o mayor de bajo peso al nacer que las nativas españolas (Agudelo-Suárez et al., 2009; Speciale y Regidor, 2011; Juárez y Revuelta Eugercios, 2014). En las madres asiáticas, los resultados comparados con las nativas españolas son más heterogéneos (Juárez y Revuelta Eugercios, 2014; Stanek et al., 2020; Agudelo-Suárez et al., 2009; Martín Ibáñez et al., 2006; Mur Sierra et al., 2010).

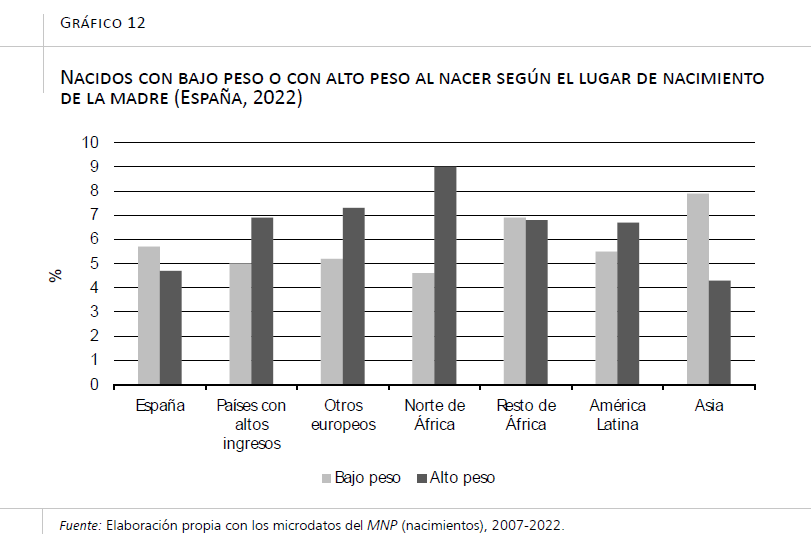

El gráfico 12 muestra los porcentajes de nacidos con bajo o con alto peso según lugar de nacimiento de la madre con datos de 2022. En línea con los resultados previos, los hijos de las mujeres procedentes del norte de África presentan el menor porcentaje de bajo peso. En cuanto al peso alto, en todas las categorías de madres inmigrantes los porcentajes son más elevados que entre las nacidas en España, con la excepción de las asiáticas.

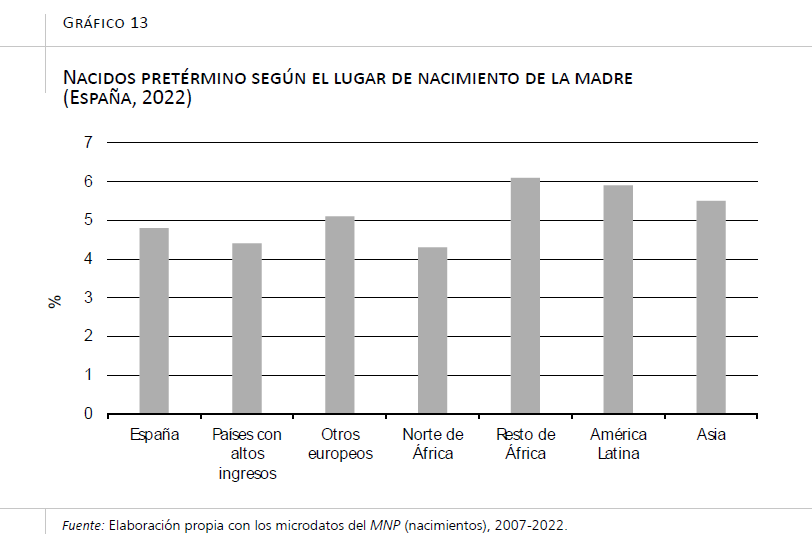

Por su parte, las investigaciones también han identificado diferencias en el riesgo de partos pretérmino entre las mujeres inmigrantes y las mujeres nacidas en España (Castelló et al., 2012). Las mujeres latinoamericanas (Speciale y Regidor, 2011; Castelló et al., 2012; Hidalgo Lopezosa et al., 2019), las europeas (Juárez y Revuelta Eugercios, 2014; Hidalgo Lopezosa et al., 2019) y las del norte de África (Castelló et al., 2012) presentan un menor riesgo que las nativas españolas. Sin embargo, otras procedencias presentan un riesgo superior al de las nativas, como las mujeres originarias del África subsahariana y de Asia (Juárez y Revuelta Eugercios, 2014).

El gráfico 13 muestra el porcentaje de nacimientos pretérmino según la región de nacimiento de la madre, con datos de 2022. Se observa que en los nacidos de madres procedentes del resto de África y de América Latina la incidencia es algo superior a las de los demás grupos de origen.

6. Conclusiones

Para entender las desigualdades de salud perinatal y anticipar, en lo posible, las trayectorias de salud de las siguientes generaciones, hay que incorporar definitivamente al análisis el origen migratorio de las madres en España. Este artículo ha utilizado los datos del Movimiento Natural de la Población para describir la evolución de los principales indicadores de salud perinatal según el origen de los nacidos (autóctonos, segunda generación, generación 2.5 y generación 2.5*) y para analizar cómo algunos rasgos sociodemográficos y socioeconómicos de las madres influyen en esos resultados.

En primer lugar, por efecto de una suave tendencia al alza en los porcentajes de bajo peso al nacer en los cuatro grupos considerados y un salto en las cifras de autóctonos y generación 2.5*, se observa una convergencia en niveles muy próximos al 5,5 por ciento.

En segundo lugar, todos los grupos muestran una tendencia a la baja en la proporción de recién nacidos con alto peso durante la última década. Esta evolución sugiere un proceso de convergencia entre los grupos, aunque aún se mantienen diferencias significativas. El porcentaje de nacimientos con alto peso desciende en el siguiente orden: segunda generación, generación 2.5*, generación 2.5 y población autóctona.

En tercer lugar, el porcentaje de nacidos pretérmino ha tendido a caer con claridad desde 2007 a 2022 en todas las categorías de origen, manteniéndose diferencias menores que en 2022 confluyen en esta jerarquía de mayor a menor incidencia: generación 2.5*, segunda generación, generación 2.5 y autóctonos.

En cuarto lugar, las cifras de mortalidad perinatal presentan fluctuaciones a lo largo del periodo estudiado, aunque parecen más o menos estables desde 2018. En cualquier caso, la mortalidad perinatal es y ha tendido a ser más alta en la segunda generación y la generación 2.5 que en la generación 2.5* y los autóctonos. Estos dos últimos grupos presentan cifras muy parecidas.

En quinto lugar, el nivel educativo de las madres tan solo parece tener efectos claros en la incidencia del peso bajo, que disminuye al aumentar el nivel educativo, y los efectos de la edad son bastante heterogéneos.

España parece divergir de las pautas observadas en otros contextos, especialmente en tiempos recientes. La “paradoja del inmigrante sano”, que asociaba mejores resultados perinatales en inmigrantes pese a afrontar condiciones desfavorables no parece tal en España. Los hijos de madres inmigrantes tienden a presentar peores indicadores de salud perinatal que los de las autóctonas. Esto plantea la necesidad de nuevos estudios sobre las causas. Como hipótesis podrían considerarse el deterioro de las condiciones de vida o las transformaciones en los perfiles migratorios. Otra explicación plausible apunta a que las mujeres inmigrantes llegadas a España en edades tempranas –sujetas a la paradoja de la asimilación– hayan comenzado a tener hijos tras adoptar hábitos menos saludables del país de acogida.

En estrecha relación con la necesidad de nuevos estudios se presenta la de contar con más y mejores datos para esclarecer las causas. La información disponible, aunque valiosa, resulta limitada para captar la complejidad de los factores en juego, como el estado de salud materna antes y después de la migración, el impacto de las políticas sanitarias en las poblaciones inmigrantes o las diferencias en el acceso a servicios prenatales entre inmigrantes y autóctonos.

Por último, el trabajo pone de manifiesto la necesidad de implementar políticas de salud pública que mejoren la atención prenatal, promuevan el acceso equitativo a servicios sanitarios y fomenten hábitos saludables durante el embarazo. Estas medidas podrían reducir los resultados adversos al nacer y favorecer trayectorias de salud más positivas en las generaciones futuras, más allá de su origen inmigrante o autóctono.

Bibliografía

Agudelo-Suárez, A., Gil-Gónzalez, D., Ronda-Pérez, E., Porthé, V., Paramio-Pérez, G., García, A. M., y Garí, A. (2009). Discrimination, work and health in immigrant populations in Spain. Social Science and Medicine, 68(10), 1.866-1.874.

Ahlsson, F., Gustafsson, J., Tuvemo, T., y Lundgren, M. (2007). Females born large for gestational age have a doubled risk of giving birth to large for gestational age infants. Acta Paediatrica, 96(3), 358-62.

Arango, J. (2009). Después del gran boom: la inmigración en la bisagra del cambio. En E. Aja, J. Arango y J. Oliver (Eds.), Anuario de la inmigración en España (edición 2009) (pp. 52-73). CIDOB.

Behboudi-Gandevani, S., Bidhendi-Yarandi, R., Panahi, M. H., Mardani, A., Gåre Kymre, I., Paal, P., y Vaismoradi, M. (2022). A systematic review and meta-analysis of the risk of stillbirth, perinatal and neonatal mortality in immigrant women. International Journal of Public Health, 67,1604479.

Bergman, I., Hirsch, R. P., Fria, T. J., Shapiro, S. M., Holzman, I., y Painter, M. J. (1985). Cause of hearing loss in the high-risk premature infant. Journal of Pediatrics, 106(1), 95-101.

Blencowe, H., Cousens, S., Chou, D., Oestergaard, M., Say, L., Moller, A.-B., Kinney, M., y Lawn, J. (2013). Born too soon: The global epidemiology of 15 million preterm births. Reproductive Health, 10 (Suppl 1), S2.

Blencowe, H., Cousens, S., Jassir, F. B., Say, L., Chou, D., Mathers, C., Hogan, D., Shiekh, S., Qureshi, Z. U., You, D., y Lawn, Joy E. (2016). National, regional, and worldwide estimates of stillbirth rates in 2015, with trends from 2000: A systematic analysis. The Lancet Global Health, 4(2), e98-e108.

Boulet, S. L, Alexander, G. R, Salihu, H. M., y Pass, M. (2003). Macrosomic births in the United States: determinants, outcomes, and proposed grades of risk. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 188(5), 1.372-1.378.

Buitendijk, S., Zeitlin, J., Cuttini, M., Langhoff-Roos, J., y Bottu, J. (2003). Indicators of fetal and infant health outcomes. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 111(Supplement 1), S66-S77.

Cantarutti, A., Franchi, M., Monzio Compagnoni, M., Merlino, L., y Corrao, G. (2017). Mother’s education and the risk of several neonatal outcomes: An evidence from an Italian population-based study. BMC Pregnancy Childbirth, 17(1), 221.

Castelló, A., Río, I., Martinez, E., Rebagliato, M., Barona, C., Llácer, A., y Bolumar, F. (2012). Differences in preterm and low birth weight deliveries between Spanish and immigrant women: Influence of the prenatal care received. Annals of Epidemiology, 22(3), 175-182.

Castro Martín, T. (2010). Single motherhood and low birthweight in Spain: narrowing social inequalities in health? Demographic Research, 22, 863-890.

Ceballos, M., Cantarero, A., y Sanchez, S. (2018). Disentangling the effects of acculturation and duration in the United States on Latina immigrant maternal overweight and macrosomia. Journal of Health Disparities Research and Practice, 11(3), 32-45.

Cebolla-Boado, H., y Salazar, L. (2016). Differences in perinatal health between immigrant and native-origin children: Evidence from differentials in birth weight in Spain. Demographic Research, 35, 67-200.

Cnattingius, S., Villamor, E., Lagerros, Y. T., Wikstrom, A. K., y Granath, F. (2012). High birth weight and obesity–a vicious circle across generations. International Journal of Obesity, 36(10), 1.320-1.324.

Conley, D., y Bennett, N. G. (2000). Race and the inheritance of low birth weight. Social Biology, 47(1-2), 77-93.

Dai, R. X., He, X. J., y Hu, C. L. (2019). The association between advanced maternal age and macrosomia: A meta-analysis. Childhood Obesity, 15(3), 149-155.

Dello Iacono, C., Requena, M., y Stanek, M. (2024a). Desigualdades sociales, edad materna avanzada y peso al nacer. Evidencia de un estudio basado en la población en España. Gaceta Sanitaria, 38, 102386.

Ekéus, C., Cnattingius, S., Essén, B., y Hjern, A. (2011). Stillbirth among foreign-born women in Sweden. European Journal of Public Health, 21(6), 788-792,

Ellenberg, J. H., y Nelson, K. B. (1979). Birth weight and gestational age in children with cerebral palsy or seizure disorders. American Journal of Diseases of Children, 133(10), 1044-1048.

Escartín, L., Samper, M. P., Santabárbara, J., Labayen, I., Álvarez, M. L., Ayerza, A., Oves, B., Moreno, L. A., y Rodríguez, G. (2014). Determinants of birth size in Northeast Spain. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 27(7), 677-682.

Fawke, J. (2007). Neurological outcomes following preterm birth. Seminars in Fetal and Neonatal Medicine, 12(5), 374-382.

Flenady, V., Koopmans, L., Middleton, P., Froen, F. Smith, G. C., Gibbons, K., Coory, M., Gordon, A., Ellwood, D., McIntyre, H. D., Fretts, R., y Ezzati, M. (2011). Major risk factors for stillbirth in high-income countries: a systematic review and meta-analysis. Lancet, 377(9774), 1.331-1.340.

Forna, F., Jamieson, D. J., Sanders, D., y Lindsay, M. K. (2003). Pregnancy outcomes in foreign-born and US-born women. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 83(3), 257-265.

Fox, M., Entringer, S., Buss, C., Dehaene, J., y Wadhwa, P. D. (2015). Intergenerational transmission of the effects of acculturation on health in Hispanic Americans: A fetal programming perspective. American Journal of Public Health, 105(S3), S409-S423.

Fuster, V., Zuluaga, P., Colantonio, S. E., y Román-Busto, J. (2013). Factors determining the variation in birth weight in Spain (1980-2010). Annals of Human Biology, 40(3), 266-275.

Fuster, V., Zuluaga, P., y Román-Busto, J. (2014). Stillbirth incidence in Spain: A comparison of native and recent immigrant mothers. Demographic Research, 31, 889–912.

Gallo, J. E., y Lennerstrand, G. (1991). A population-based study of ocular abnormalities in premature children aged 5 to 10 years. American Journal of Ophthalmology, 111(5), 539-547.

Gete, D. G., Waller, M., y Mishra, G. D. (2020). Effects of maternal diets on preterm birth and low birth weight: A systematic review. British Journal of Nutrition, 123(4), 446-461.

Gherman, R. B., Ouzounian, J. G., y Goodwin, T. M. (1998). Obstetric maneuvers for shoulder dystocia and associated fetal morbidity. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 178(6), 1.126-1.130.

Gissler, M., Alezander, S., Macfarlane, A., Small, R., Stray-Pedersen, B., Zeitlin, J., Zimbeck, M., y Gagnon, A. (2009). Stillbirths and infant deaths among migrants in industrialized countries. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 88(2), 134–148.

Godfrey, K. M., y Barker, D. (2007). Fetal programming and adult health. Public Health Nutrition, 4(2B), 611-624.

Guendelman, S., Buekens, P., Blondel, B., Kaminski, M., Notzon, F. C., y Masuy-Stroobant, G. (1999). Birth outcomes of immigrant women in the United States, France, and Belgium. Maternal and Child Health Journal, 3(4), 177-187.

Hack, M., Taylor, H. G., Klein, N., Eiben, R., Schatschneider, C., y Mercuri-Minich, N. (1994). School-age outcomes in children with birth weights under 750 g. New England Journal of Medicine, 331(12), 753-759.

Harder, T., Rodekamp, E., Schellong, K., Dudenhausen, J. W., y Plagemann, A. (2007). Birth weight and subsequent risk of type 2 diabetes: A meta-analysis. American Journal of Epidemiology, 165(8), 849-857.

Harding, S., Rosato, M. G., y Cruickshank, J. K. (2004). Lack of change in birthweights of infants by generational status among Indian, Pakistani, Bangladeshi, Black Caribbean, and Black African mothers in a British cohort study. International Journal of Epidemiology, 33(6), 1279-1285.

Heckman, J. J. (2012). The developmental origins of health. Health Economics, 21(1), 24-29.

Hemminki, K. (2014). Immigrant health, our health. European Journal of Public Health, 24(1), 92-95.

Hernandez-Rivas, E., Flores-Le Roux, J. A., Benaiges, D., Sagarra, E., Chillaron, J. J., Paya, A., Puig-De Dou, J., Goday, A., Lopez-Vilchez, M. A., y Pedro-Botet, J. (2013). Gestational diabetes in a multiethnic population of Spain: clinical characteristics and perinatal outcomes. Diabetes Research and Clinical Practice, 100(2), 215-221.

Hidalgo-Lopezosa, P., Jimenez-Ruz, A., Carmona-Torres, J. M., Hidalgo-Maestre, M., Rodriguez-Borrego, M. A., y López-Soto, P. J. (2019). Sociodemographic factors associated with preterm birth and low birth weight: A cross-sectional study. Women and Birth, 32(6), e538-e543.

Högberg, L., y Cnattingius, S. (2007). The influence of maternal smoking habits on the risk of subsequent stillbirth: is there a causal relation? BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 114(6), 699-704.

Izquierdo, A., y De Lera, D. L. (2006). Demografía de los extranjeros. Incidencia en el crecimiento de la población. Fundación BBVA.

Jasso, G., Massey, D., Rosenzweig, M., y Smith, J. (2004). Immigrant health, selectivity and acculturation. En N. B. Anderson, R. A. Bulatao y B. Cohen (Eds.), Critical perspectives on racial and ethnic differences in health in late life (pp. 227-266). National Academy Press.

Johnson, S., Hollis, C., Kochhar, P., Hennessy, E., Wolke, D., y Marlow, N. (2010). Autism spectrum disorders in extremely preterm children. Journal of Pediatrics, 156(4), 525-531.

Johnsson, I. W., Haglund, B., Ahlsson, F., y Gustafsson, J. (2015). A high birth weight is associated with increased risk of type 2 diabetes and obesity. Pediatric Obesity, 10(2), 77-83.

Juárez, S. P., y Dello Iacono, C. (2025). For life: differences in perinatal health between the offspring of immigrant and Spanish-born mothers. En M. Stanek, S. P. Juárez y M. Requena (Eds.), Multidisciplinary perspectives on immigrant health. New insights from Spain (pp. 63-89). Springer.

Juárez, S. P., y Revuelta Eugercios, B. A. (2013). Diferencias socioeconómicas en el bajo peso al nacer: revisitando enfoques epidemiológicos. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 144, 73-96.

Juárez, S. P., y Revuelta Eugercios, B. A. (2014). Too heavy, too late: investigating perinatal health outcomes in immigrants residing in Spain. A cross-sectional study (2009-2011). Journal of Epidemiology and Community Health, 68(9), 863-868.

Juárez, S. P., y Revuelta Eugercios, B. A. (2016). Exploring the ‘healthy migrant paradox’ in Sweden. A cross sectional study focused on perinatal outcomes. Journal of Immigrant and Minority Health, 18(1), 42-50.

Kramer, M. S. (1987). Determinants of low birth weight: Methodological assessment and meta-analysis. Bulletin of the World Health Organization, 65(5), 663-737.

Landale, N. S., Gorman, B. K., y Oropesa, R. S. (2006). Selective migration and infant mortality among Puerto Ricans. Maternal and Child Health Journal, 10(4), 351-360.

Li, X., Sundquist, J., y Sundquist, K. (2013). Immigrants and preterm births: A nationwide epidemiological study in Sweden. Maternal and Child Health Journal, 17, 1052–1058.

López-González, L., Aravena, V. C., y Hummer, R. A. (2005). Immigrant acculturation, gender and health behavior: a research note. Social Forces, 84(1), 581-593.

Lu, M. C., y Halfon, N. (2003). Racial and ethnic disparities in birth outcomes: a life-course perspective. Maternal and Child Health Journal, 7, 13-30.

Lucas, A., Morley, R., y Cole, T. J. (1998). Randomised trial of early diet in preterm babies and later intelligence quotient. British Medical Journal, 317(7171), 1481-1487.

Luke, B., y Brown, M. B. (2007). The effect of plurality and gestation on the prevention or postponement of infant mortality: 1989-1991 versus 1999-2001. Twin Research and Human Genetics, 10(3), 514-520.

Luque-Fernández, M. A., Iftikhar Lone, N., Gutiérrez-Garitano, I., y Bueno-Cavanillas, A. (2012). Stillbirth risk by maternal socio-economic status and country of origin: A population-based observational study in Spain, 2007–08. European Journal of Public Health, 22(4), 524-529.

Mardones-Santander, F., Salazar, G., Rosso, P., y Villarroel, L. (1998). Maternal body composition near term and birth weight. Obstetrics and Gynecology, 91(6), 873-877.

Markides, K. S., y Coreil, J. (1986). The health of Hispanics in the Southwestern United States: An epidemiologic paradox. Public Health Reports, 101(3), 253-265.

Martín Ibáñez, I., López Vílchez, M. A., Lozano Blasco, J., y Mur Sierra, A. (2006). Resultados perinatales de las gestantes inmigrantes. Anales de Pediatria, 64(6), 550-556.

Mathew, M., Machado, L., Al-Ghabshi, R., y Al-Haddabi, R. (2005). Fetal macrosomia. Risk factors and outcome. Saudi Medical Journal, 26(1), 96-100.

Mccormick, M. C. (1985). The contribution of low birth weight to infant mortality and childhood morbidity. New England Journal of Medicine, 312(2), 82-90.

Menon, R. (2008). Spontaneous preterm birth, a clinical dilemma: Etiologic, pathophysiologic and genetic heterogeneities and racial disparity. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 87(6), 590-600.

Milewski, N., y Peters, F. (2014). Too low or too high? On birthweight differentials of immigrants in Germany. Comparative Population Studies, 39(1), 3-22.

Mur Sierra, A., Díaz, F., Castejón, E., López-Vilchez, M. A., Sanjuán, G., Martin, I., y Carreras, R. (2010). Repercusión neonatal de la inmigración: comparación de los periodos 2003-2004 y 2007-2008. Medicina Clinica, 135(12), 537-542.

Oftedal, A. M., Busterud, K., Irgens, L. M., Haug, K., y Rasmussen, S. (2016). Socio-economic risk factors for preterm birth in Norway 1999–2009. Scandinavian Journal of Public Health, 44(6), 587-592.

Palloni, A., y Morenoff J. D. (2001). Interpreting the paradoxical in the Hispanic paradox: Demographic and epidemiologic approaches. Annals of the New York Academy of Sciences, 954(1), 140-174.

Paltiel, O., Yanetza, R., Calderon-Margalit, R., Manor, O., Sharon, N., Harlap, S., y Friedlander, Y. (2008). Very high birth weight of offspring is associated with an increased risk of leukemia in their mothers: results of a population-based cohort study. Leukemia Research, 32(11), 1.709-1.714.

Pattenden, S., Dolk, H., y Vrijed, M. (1999). Inequalities in low birth weight: Parental social class, area deprivation, and “lone mother” status. Journal of Epidemiology and Community Health, 53(6), 355-358.

Pereira, P. P. D. S., Da Mata, F. A., Figueiredo, A. C. G., De Andrade, K. R. C., y Pereira, M. G. (2017). Maternal active smoking during pregnancy and low birth weight in the Americas: A systematic review and meta-analysis. Nicotine and Tobacco Research, 19(5), 497-505.

Portes, A., y Rumbaut, R. G. (2001). Legacies: The story of the immigrant second generation. University of California Press.

Requena, M., y Reher, D. S. (2009). La reciente experiencia inmigratoria en España. En D-S. Reher y M. Requena (Eds.), Las múltiples caras la inmigración en España (pp. 289-321). Alianza.

Richardus, J. H., Graafmans, W. C., Verloove-Vanhorick, S. P., y Mackenbach, J. P. (1998). The perinatal mortality rate as an indicator of quality of care in international comparisons. Medical Care, 36(1), 54-66.

Risnes, K. R., Vatten, L. J., Baker, J. L., Jameson, K., Sovio, U., Kajantie, E., Osler, M., Morley, R., Jokela, M., Painter, R. C., Sundh, V., Jacobsen, G. W., Eriksson, J. G., Sorenses, T. I. A., y Bracken, M. B. (2011). Birthweight and mortality in adulthood: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Epidemiology, 40(3), 647-661.

Román-López, P., Palanca-Cruz, M. del M., García-Vergara, A., Román-López, F. J., Rubio-Carrillo, S., y Algarte-López, A. (2015). Barreras comunicativas en la atención sanitaria a la población inmigrante. Revista Española de Comunicación en Salud, 6(2), 204-212.

Ronda-Pérez, E., Agudelo-Suárez, A. A., López-Jacob, M. J., García, A. M., y Benavides, F. G. (2014). Condiciones de trabajo y salud de los trabajadores inmigrantes en España: revisión bibliográfica. Revista Española de Salud Pública, 88(6), 703-714.

Saigal, S., y Doyle, L. W. (2008). An overview of mortality and sequelae of preterm birth from infancy to adulthood. The Lancet, 371(9608), 261-269.

Speciale, A. M., y Regidor, E. (2011). Understanding the universality of the immigrant health paradox: The Spanish perspective. Journal of Immigrant and Minority Health, 13(3), 518-525.

Stanek, M., Requena, M., Del Rey A., y García-Gómez, J. (2020). Beyond the healthy immigrant paradox: Decomposing differences in birthweight among immigrants in Spain. Globalization and Health, 16(1), 1-12.

Stanek, M., Requena, M., y Del Rey, A. (2021). Impact of socio-economic status on low birthweight: Decomposing the differences between natives and immigrants in Spain. Journal of Immigrant and Minority Health, 23(1), 71–78.

Troe, E.-J. W. M., Kunst, A. E., Bos, V., Deerenberg, I. M., Joung, I. M. A., y Mackenbach, J. P. (2007). The effect of age at immigration and generational status of the other on infant mortality in ethnic minority populations in The Netherlands. The European Journal of Public Health, 17(2), 134-138.

Turkemen, S., Johansson, S., y Dahmoun, M. (2018). Foetal macrosomia and foetal-maternal outcomes at birth. Journal of Pregnancy, 4790136.

UNICEF y WHO. (2019). Low birthweight estimates: Levels and trends 2000-2015. World Health Organization.

Urquia, M. L., Glazier, R. H., Blondel, B., Zeitlin, J., Gissler, M., Macfarlane, A., Ng, E., Heaman, M., Stray-Pedersen, B., y Gagnon, A. J. (2010). International migration and adverse birth outcomes: Role of ethnicity, region of origin and destination. Journal of Epidemiology and Community Health, 64(3), 243-251.

Vangen, S., Stoltenberg, C., Skjaerven, R., Magnus, P., Harris, J. R., y Stray-Pedersen, B. (2002). The heavier the better? Birthweight and perinatal mortality in different ethnic groups. International Journal of Epidemiology, 31(3), 654-660.

Varea, C., Bernis, C., y González, A. G. (2012). Maternal characteristics and temporal trends in birth outcomes: Comparison between Spanish and migrant mothers. International Journal of Population Research, 412680.

Wojcicki, J. M., Hessol, N. A, Heyman, M. B., y Fuentes-Afflick, E. (2008). Risk factors for macrosomia in infants born to Latina women JM. Journal of Perinatology, 28(11), 743-749.

Woods, R. (2008). La mortinatalité: éclairage historique sur des problèmes persistants d’estimation et d’interprétation. Population, 63(4), 683-708.

Zeitlin, J., Mortenses, L., Prunet, C., Macfarlane, A., Hindori-Mohangoo, A. D., Gissler, M., Szamotulska, K., van der Pal, K., Bolumar, F., Nybo Andersen, A.-M., Ólafsdóttir, H. S., Zhang, W.-H., Blondel, B., y Alexander, S. (2016). Socioeconomic inequalities in stillbirth rates in Europe: Measuring the gap using routine data from the Euro-Peristat Project. BMC Pregnancy Childbirth,16, 15.

NOTAS

* Universidad de Salamanca (chiaradi@usal.es y mstanek@usal.es).

1 El periodo estudiado es el de 2007 a 2022. Se omiten los datos de 2017 por un elevado número de observaciones perdidas en las variables de interés (peso al nacer, semana de gestación, país de nacimiento materno y paterno, nivel educativo).