La igualdad frágil: cómo los eventos críticos frenan los avances de género

Fecha: noviembre 2025

Margarita Torre Fernández*

Igualdad de género, brecha de género, COVID-19

Panorama Social, N.º 42 (noviembre 2025)

En las últimas décadas la igualdad de género en la academia ha avanzado, pero de forma desigual y con evidentes límites: las mujeres siguen publicando menos, tienen menor visibilidad en la autoría y ocupan menos cargos de liderazgo que sus colegas varones. La pandemia de COVID-19 funcionó como una prueba de estrés que revirtió parte de los progresos logrados. Nuestro análisis de más de 300.000 preprints muestra que, durante el confinamiento, las investigadoras no solo tuvieron menos probabilidades de completar artículos, sino también de participar en la ola de investigaciones sobre la COVID-19, a pesar de las oportunidades que esta abrió. En conjunto, la brecha de género retrocedió aproximadamente un año en términos de productividad, y hasta un año y medio en las áreas vinculadas al coronavirus. Estos resultados evidencian la fragilidad de los avances y subrayan la necesidad de políticas más eficaces, inclusivas y sostenidas para consolidar la igualdad.

1. INTRODUCCIÓN

Los roles de las mujeres en los países más ricos han cambiado de forma profunda en el último siglo: han tenido menos hijos, se han incorporado más al mundo laboral, han cambiado sus patrones de matrimonio y divorcio, y han aumentado sus ingresos. Alcanzar la igualdad de género se ha convertido en un objetivo central en muchas economías desarrolladas, lo que ha impulsado numerosas iniciativas para atraer a más mujeres a sectores tradicionalmente dominados por hombres, mejorar la conciliación entre trabajo y vida familiar y ampliar las cuotas de género en cargos políticos y de asesoría. Sin embargo, en las últimas dos décadas, algunos observadores han advertido que estos avances podrían haberse frenado o incluso detenido. Hay quienes hablan de que la “revolución de género” ha perdido impulso, señalando que el progreso ha sido desigual y que ciertos cambios parecen haberse estancado. Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía en el año 2023, planteaba la posibilidad de que la participación femenina en el trabajo haya llegado a un techo estable, todavía por debajo de la de los hombres (Goldin, 2006).

Hay quienes hablan de que la “revolución de género” ha perdido impulso.

La realidad del mundo académico no es ajena a este fenómeno. Durante las últimas décadas la presencia de mujeres ha crecido de forma notable en todas las áreas, pero la desigualdad no ha desaparecido. Al igual que sucede en el resto de mercado de trabajo, las mujeres siguen infrarrepresentadas en los puestos de mayor rango y, de media, perciben salarios inferiores a los de sus colegas varones. Estas brechas también se reflejan en la producción científica: en un contexto de “publica o perece”, ellas publican menos que los hombres —incluso en campos donde son mayoría—, firman con menor frecuencia como primeras autoras y reciben menos citas. Las proyecciones recientes sugieren que la brecha podría persistir durante décadas (Holman et al., 2018).

Cuando hablamos de igualdad de género, la clave no está solo en los avances alcanzados, sino en su capacidad de mantenerse en el tiempo. ¿Resiste la igualdad alcanzada las transformaciones en la vida profesional y en los cuidados, o se tambalea ante ellas? Para responder a estas preguntas, llevamos a cabo —con mis colegas Iñaki Úcar y Antonio Elías— un análisis de cómo la (des)igualdad de género en la academia se reconfigura cuando hombres y mujeres afrontan cambios vitales que exigen reequilibrar vida profesional y cuidados (Úcar et al., 2022). Nos centramos en el confinamiento por la COVID-19 porque ofreció un escenario especialmente revelador: la investigación no se detuvo, pero muchos hogares se vieron obligados a reorganizar de manera urgente tiempos y responsabilidades. En este contexto, analizamos el impacto del confinamiento global sobre la brecha de género en la producción científica, con el objetivo de entender hasta qué punto esos cambios pueden afectar, a corto y medio plazo, las trayectorias profesionales de mujeres y hombres.

Para guiar al lector, empiezo con un breve repaso de la desigualdad de género en el ámbito académico-profesional. A continuación, describo nuestra investigación —cómo obtuvimos y analizamos los datos— y, por último, abro un debate sobre las implicaciones de los hallazgos para la igualdad de género, tanto en la academia como en el mercado laboral en general.

2. La (des)igualdad de género en la academia

La presencia de mujeres en la investigación ha avanzado de forma sostenida en la últimas décadas. A pesar de los avances, la producción científica y reconocimiento siguen repartiéndose de manera desigual entre mujeres y hombres. La evidencia muestra que ellas publican menos que sus colegas varones —incluso en campos donde son mayoría—, tienen menor probabilidad de firmar en posiciones de mayor visibilidad, como la primera autoría, y reciben menos citas (Holman et al., 2018). La situación se complica aún más si miramos a la colaboración, hoy convertida en una palanca clave del avance académico. Los equipos han crecido de forma generalizada y aportan tanto recursos materiales —financiación e infraestructuras—como capital social–información y oportunidades. Sin embargo, las mujeres participan menos en investigación colaborativa, y tienden a tener redes de coautoría más pequeñas y menos estables (Zeng et al., 2016). Además, las investigadoras suelen asumir una mayor carga de tareas administrativas o de servicio, lo que reduce el tiempo que pueden dedicar a la investigación y limita sus oportunidades de desarrollo académico.

Estas brechas de productividad explican —al menos en parte— las dificultades de las mujeres para promocionar. Pese al progreso alcanzado, siguen ocupando menos puestos de mayor rango en la academia. De acuerdo con los datos aportado por la American Association of University Professors (2022), las mujeres ocupaban casi la mitad de las plazas con opción a titularidad en Estados Unidos, pero menos del 40 % de las ya consolidadas. Su presencia desciende de manera aún más marcada en la categoría de catedrática. Este patrón se repite a escala global: en Europa, menos de una cuarta parte de los puestos académicos más altos están ocupados por mujeres (DGfR European Commission and Innovation, 2021) y la proporción es aún menor en países como India o Japón. En España, la conocida “gráfica en tijera” muestra con claridad cómo la proporción de mujeres disminuye a medida que avanza la carrera universitaria. Según el informe Mujeres en Cifras 2025 del Ministerio de Ciencia e Innovación (Unidad de Mujeres y Ciencia, 2025), en el curso 2022–2023 las mujeres eran casi la mitad del profesorado titular (45,4 %), pero solo ocupaban una de cada cuatro cátedras (27,4 %). Estas asimetrías en la progresión profesional tienen un impacto directo en los salarios y generan importantes desigualdades retributivas. Un ejemplo ilustrativo es la convocatoria piloto de 2018 del Sexenio de Transferencia e Innovación. En esta primera edición se recibieron 16.791 solicitudes, pero solo el 34,5 % procedía de mujeres. En el análisis coordinado por María Bustelo y Olga Salido (ANECA, 2021), las autoras muestran cómo influyen múltiples factores combinados: desde la redacción misma de la convocatoria hasta la composición de los comités evaluadores y los criterios utilizados. En cada etapa pueden aparecer sesgos sutiles que refuerzan barreras invisibles y superarlas requiere de políticas activas y sostenidas.

3. Igualdad en tensión: cómo cambió la producción científica de mujeres y hombres durante el confinamiento por la COVID-19

Algunas etapas de la vida, como la maternidad, la paternidad o el cuidado de mayores, ponen en tensión la productividad y obligan a reorganizar el equilibrio entre trabajo y cuidados. El confinamiento por la COVID-19 funcionó como una prueba de estrés inesperada: afectó a toda la población al mismo tiempo y forzó ajustes urgentes en la vida doméstica.

El confinamiento por la COVID-19 funcionó como una prueba de estrés inesperada.

Es en estos contextos cuando la solidez de la igualdad se pone realmente a prueba. ¿Responden de la misma forma mujeres y hombres ante situaciones de cambio? ¿Y cómo inciden estos eventos en la brecha de género? Las encuestas de uso del tiempo muestran que muchas mujeres asumieron una mayor parte de las tareas domésticas, reduciendo el espacio disponible para su actividad profesional (Collins et al., 2020). Al mismo tiempo, buena parte de la financiación se reorientó hacia proyectos sobre COVID-19, y quienes pudieron adaptar con rapidez su agenda —a menudo hombres— partieron con ventaja para acceder a esas nuevas oportunidades. En conjunto, es probable que estos desajustes temporales hayan generado efectos acumulativos. En las primeras etapas de la carrera, pequeñas diferencias en el tiempo disponible o en las oportunidades de liderazgo pueden tener un peso desproporcionado en la evaluación, la promoción y la estabilidad laboral. De ahí la importancia de medir con rigor la magnitud y el alcance de esta nueva brecha, para poder diseñar e implementar políticas eficaces que eviten un retroceso en la equidad de género en la academia.

4. Qué nos dicen los datos: evolución de artículos en preprints

Un preprint es el manuscrito completo de un artículo que se comparte públicamente antes de la revisión por pares. En la última década su uso se ha extendido de forma notable en múltiples disciplinas: en física y matemáticas es ya una práctica consolidada, mientras que en biomedicina, ciencias sociales y otras áreas su adopción ha crecido de manera acelerada en los últimos años. Cada vez más investigadores recurren a los preprints como vía para difundir resultados de manera temprana, recibir comentarios de la comunidad y posicionar sus trabajos en un ecosistema científico cada vez más competitivo. Esta estrategia también aporta beneficios concretos: permite ganar visibilidad y, en muchos casos, acumular más citas que los artículos que se publican únicamente tras la revisión formal. Durante la COVID-19, los preprints se convirtieron en un canal crucial para difundir datos y resultados con una rapidez inédita. Además, son un buen indicador de la investigación en marcha, ya que muestran qué preguntas se están explorando y hacia dónde se mueve un campo incluso antes de que aparezcan los artículos publicados.

En nuestro trabajo (Úcar et al., 2022) analizamos el impacto del confinamiento en la probabilidad de que hombres y mujeres firmaran un preprint y, en particular, de que lo hicieran en investigaciones relacionadas con la COVID-19. Para ello analizamos 307.902 artículos únicos depositados en cinco grandes repositorios (arXiv, bioRxiv, medRxiv, PsyArXiv y SocArXiv) entre enero y mayo de cada año, de 2017 a 2020. Al acotar el periodo a esos meses, podemos comparar en condiciones similares los datos de 2020 —los del confinamiento— con los de años previos, controlando los efectos de la estacionalidad.

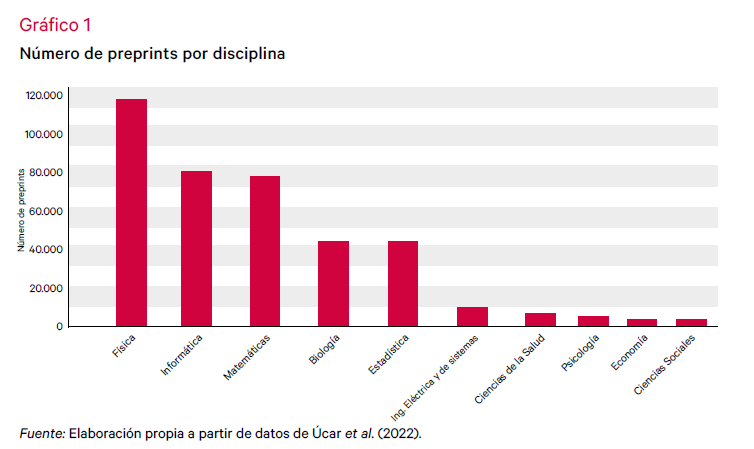

El gráfico 1 muestra el número de preprints depositados en todos los repositorios. Como ya se anticipaba, ciencias sociales y economía se sitúan a la cola, con N = 1.938 y N = 2.869, respectivamente, muy por detrás de física (N = 116.983), informática (N = 79.653) y matemáticas (N = 78.187).

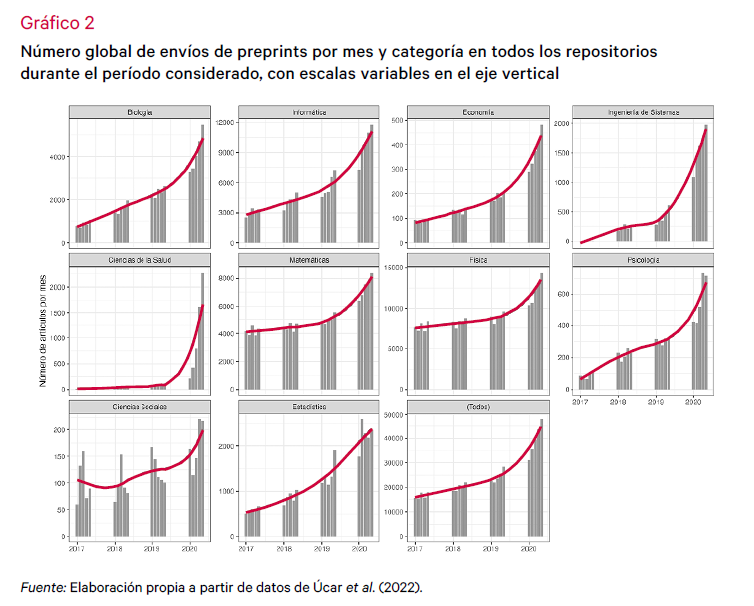

Si desagregamos estos datos por áreas y mes de envío (gráfico 2) observamos un salto notable en 2020 y, dentro de ese año, en los meses de confinamiento (las últimas barras de cada panel). El crecimiento es más marcado en disciplinas con mayor probabilidad de trabajos relacionados con la COVID-19 —biología y ciencias de la salud (vacunas, epidemiología) y también matemáticas (modelización)—, pero el repunte se observa igualmente en informática, economía, ingeniería, física y psicología. En ciencias sociales y economía la serie es más irregular, en parte por el menor volumen de envíos, lo que amplifica la variabilidad mensual.

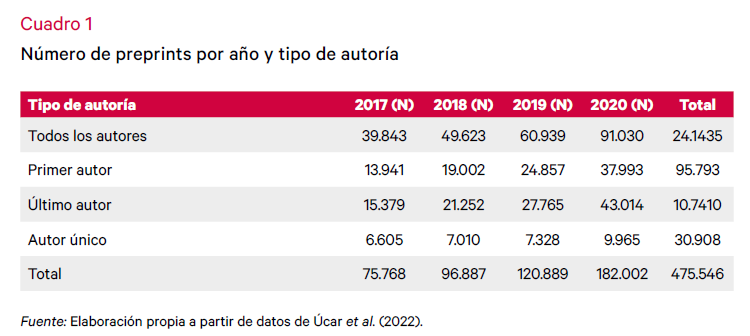

Una vez hemos descargados y clasificados los preprints por disciplina y fecha de depósito, procedimos a desagregar los datos por autorías. Como sucede con la generalización de la coautoría en la ciencia, el orden de firmas pesa cada vez más en selección, promoción y consolidación de la plaza. En muchos campos, la primera firma se asocia con la mayor contribución y la última con la dirección del equipo. Por eso, analizamos la autoría no solo en el conjunto de firmas, sino también en tres posiciones clave: autoría única, primera y última.

Los datos del cuadro 1 confirman el fuerte crecimiento de las autorías entre 2017 y 2020 en todas las categorías. En solo tres años, el número total de firmas pasó de 75.768 a 182.002, más del doble. El aumento fue especialmente notable en las primeras y últimas autorías, que prácticamente se triplicaron, mientras que la autoría única también creció, aunque de forma más moderada.

5. Evolución de las diferencias de género en el envío de preprints a lo largo del tiempo

Hemos comprobado que el número de preprints ha crecido en todas las áreas de forma sostenida a lo largo del tiempo. La pregunta ahora es: ¿cómo ha sido esa evolución cuando distinguimos por género? Para estudiar la evolución por género, clasificamos a los firmantes como hombres o mujeres a partir de su nombre propio. Para ellos usamos la base de datos genderize.io, a través del paquete genderizeR en R. Elegimos esta herramienta porque combina asociaciones nombre–género recopiladas en internet (más de 114 millones de nombres de unos 80 países en enero de 2021), lo que ofrece buena cobertura internacional y evita depender de registros nacionales. Con este procedimiento pudimos asignar género a 1.235.037 autores únicos.

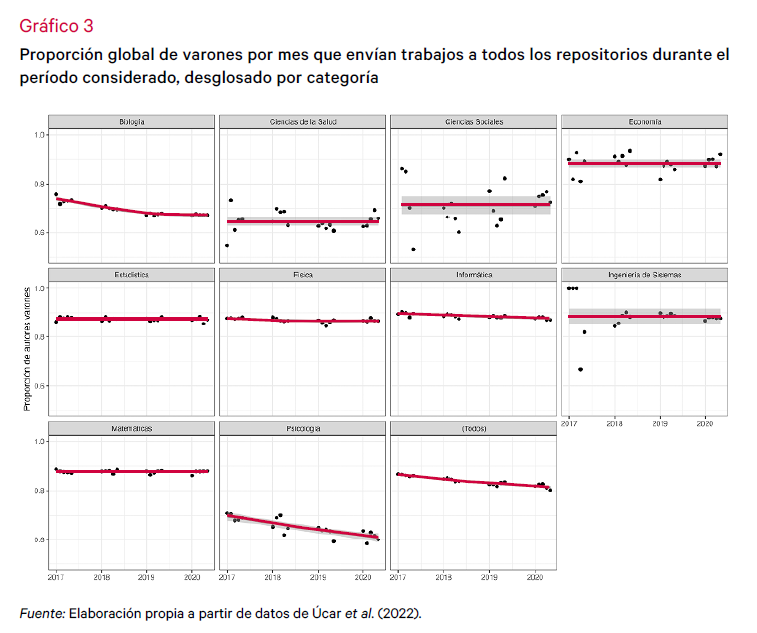

El gráfico 3 muestra cómo varía la proporción de autores varones en cada disciplina a lo largo del período analizado. En líneas generales, se aprecia una ligera tendencia descendente en el conjunto de datos (último panel), impulsada sobre todo por áreas ya más feminizadas en promedio, como biología y psicología. En el resto de disciplinas la brecha se mantiene relativamente estable. La excepción son las ciencias sociales, donde se observa un pequeño aumento de la proporción de hombres, probablemente vinculado al menor y más irregular uso de repositorios en este campo.

Sin embargo, si miramos atentamente los últimos meses, los datos sugieren un freno en la feminización durante la pandemia: en biología y psicología la tendencia se estanca, mientras que en ciencias de la salud y en economía la brecha incluso parece ampliarse. Ahora bien, con datos puramente descriptivos no se puede saber con certeza si ese efecto es real ni, en su caso, si está vinculado al confinamiento. Para explorar esta cuestión con mayor rigor, en la siguiente sección se aplican herramientas estadísticas que permiten comparar distintos niveles de información.

6. Evaluando el efecto del confinamiento

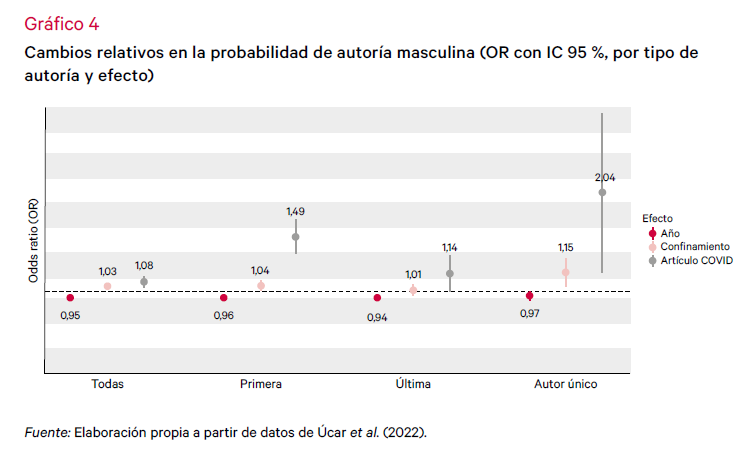

El interés del análisis reside en estimar la brecha de género en el envío de preprints y medir cuánto de esa brecha puede atribuirse al confinamiento global. Para ello en nuestra investigación usamos un modelo estadístico sencillo de explicar: una regresión que predice, mes a mes, la proporción de autores hombres. El gráfico 4 resume los resultados de los cuatro modelos según el rol de firma (todas las autorías, primeras, últimas y autoría única) e incorpora tres piezas clave. Primero, la tendencia temporal (símbolos rojos), a través de una variable continua que va desde 2017 a 2023. Así captamos si la proporción de hombres sube o baja con los años. Segundo, el efecto del confinamiento (símbolos rosas), medido a través de un indicador que vale 1 durante el período de confinamiento (marzo–mayo de 2020) y 0 el resto del tiempo. Tercero, tipo de investigación (símbolos grises). Este indicador diferencia los preprints directamente relacionados con la COVID-19 (aquellos que en el título contienen la palabra “coronavirus”, “SARS-COV-2” o “COVID-19”) del resto.

Para representar los efectos utilizamos la razón de probabilidades. En el gráfico, si un punto aparece por encima de la línea de referencia significa que hay mayor presencia de autores hombres en los repositorios; si está por debajo, que su presencia es menor. En cambio, cuando el punto —o sus barras de incertidumbre— toca o cruza la línea, el resultado no puede considerarse concluyente. Con esta clave de lectura, el gráfico muestra que la presencia masculina desciende suavemente con el tiempo en todos los roles de autoría. El confinamiento apenas modificó la tendencia general; la única excepción fueron los artículos de autor único, donde la proporción de hombres creció alrededor de un 15 %. En los trabajos sobre COVID-19, en cambio, el cambio fue mucho más claro: la presencia masculina aumentó de forma moderada en el total de firmas y en la última autoría, se hizo notable en las primeras firmas —casi un 50 % más frecuente— y alcanzó su punto más alto en los artículos de un solo autor, donde prácticamente se duplicó. En resumen, antes de la pandemia se observaba una lenta feminización. La irrupción por COVID-19 frenó parcialmente ese avance y reforzó la presencia de hombres en los trabajos relacionados con la pandemia, sobre todo en las posiciones de mayor visibilidad.

7. Discusión

La desigualdad de género en la academia se ha reducido, pero las diferencias siguen siendo notables y la igualdad alcanzada es todavía frágil. Son sobre todo las mujeres quienes acaban sacrificando su actividad profesional cuando surgen situaciones que obligan a reorganizar el equilibrio entre trabajo y familia. Nuestro trabajo mostró que los tímidos avances en materia de igualdad de género se revirtieron parcialmente durante el confinamiento de 2020: las investigadoras tuvieron menos probabilidades de completar sus proyectos y publicaron menos trabajos sobre COVID-19 que sus colegas varones, quienes aprovecharon más las oportunidades de investigación que se abrieron en ese ámbito. En conjunto, los resultados sugieren que la brecha de género en la academia retrocedió cerca de un año durante los meses de confinamiento estricto de 2020. En las áreas vinculadas a la COVID-19 —donde paradójicamente suele haber más paridad de género— el retroceso fue aún mayor, equivalente a un año y medio. De cara al futuro, los efectos negativos se manifiestan en distintos frentes. Por un lado, la reasignación de fondos hacia investigaciones sobre la pandemia dejó en desventaja a áreas previamente financiadas, generando una distribución desigual de recursos. Por otro, la caída de la productividad puede traducirse en menos citas, menos posibilidades de obtener proyectos y menores opciones de promoción para las investigadoras. A medio y largo plazo, estas dinámicas corren el riesgo de profundizar las desigualdades de género.

La irrupción por COVID-19 reforzó la presencia de hombres en los trabajos relacionados con la pandemia.

Aunque nuestro trabajo se centra en el ámbito académico, este diagnóstico podría extenderse a otros contextos. Una particularidad del sector académico profesional es que está compuesto en su totalidad por personas con alto nivel educativo. Niveles de educación más elevados suelen asociarse con visiones sociales más abiertas y actitudes más progresistas hacia los roles de género. Por eso, si en un entorno que cabría esperar más igualitario se detectan desigualdades de género, es muy probable que ese patrón también exista —y quizá con más fuerza— en otras profesiones, muy especialmente en profesiones altamente cualificadas, donde las trayectorias de ascenso y la acumulación de capital humano en los primeros años de carrera resultan cruciales —médicos/as residentes, abogados/as asociados, etc.— hasta el punto de que un descenso inicial en la productividad puede llevar incluso a la pérdida del empleo.

Las conclusiones, además, pueden extrapolarse a otros eventos disruptivos de la vida profesional, como la maternidad o el cuidado de personas dependientes. De ahí la importancia de implementar medidas de equidad de género que, por un lado, mitiguen los efectos desiguales de estas situaciones y, por otro, eviten que la penalización asociada a ellas se traduzca en desigualdades en los procesos de contratación y promoción. Ahora bien, algunas de las medidas que se han popularizado no han tenido los resultados esperados. Antecol y sus colegas (2018) mostraron que ciertas políticas de paternidad en el ámbito académico beneficiaban sobre todo a los hombres. En un intento de “igualar las condiciones”, muchas universidades de investigación en Estados Unidos adoptaron en las últimas décadas políticas familiares neutras en cuanto al género, como la interrupción del reloj de titularidad (tenure clock stopping). Sin embargo, la evidencia indica que estas políticas redujeron de manera significativa las probabilidades de acceso a la titularidad de las mujeres, mientras que las aumentaron de forma considerable en el caso de los hombres.

Urge diseñar políticas que combinen rigor y creatividad para consolidar la igualdad. Es necesario avanzar tanto en cambios estructurales —como revisar los sistemas de evaluación, la composición de los comités o la distribución de la carga administrativa, que hoy recae de forma desproporcionada sobre las mujeres— como en transformaciones culturales y organizacionales: promover la inclusión, fomentar una cultura de apoyo y garantizar una distribución justa de los recursos. Solo un enfoque integral permitirá consolidar un progreso real y sostenido hacia la igualdad de género, capaz de resistir mejor el impacto de los grandes eventos críticos de la vida profesional.

Bibliografía

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). (2021). Análisis de la convocatoria piloto del sexenio de transferencia e innovación 2018 desde una perspectiva de género [Informe]. ANECA. https://www.aneca.es/documents/20123/81602/b.+211118_sexenioPerspectivaGe %CC %81nero.pdf/e3418077-9123-25ff-07f8-0f68d45c4247

American Association of University Professors. (2022). 2021–22 faculty compensation survey. https://www.aaup.org/report/faculty-compensation-survey-2021-22

Antecol, H., Bedard, K., y Stearns, J. (2018). Equal but inequitable: Who benefits from gender-neutral tenure-clock stopping policies? American Economic Review, 108(9), 2420–2441. https://doi.org/10.1257/aer.20160613

Collins, C., Landivar, L. C., Ruppanner, L., & Scarborough, W. J. (2020). COVID-19 and the gender gap in work hours. Gender, Work & Organization, n/a(n/a). https://doi.org/10.1111/gwao.12506

Comisión Europea, Dirección General de Investigación e Innovación. (2021). She Figures Handbook 2021. Publications Office.

Goldin, C. (2006). The quiet revolution that transformed women’s employment, education, and family. American Economic Review, 96(2), 1–21. https://doi.org/10.1257/000282806777212350

Holman, L., Stuart-Fox, D., y Hauser, C. E. (2018). The gender gap in science: How long until women are equally represented? PLoS Biology, 16(4), e2004956. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2004956

Ministerio de Ciencia e Innovación, Unidad de Mujeres y Ciencia. (2025). Científicas en cifras 2025. Ministerio de Ciencia e Innovación. https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/documento/a7f58f07-de09-4410-9ff8-959483ac49cc

Ucar, I., Torre, M., y Elías, A. (2022). Mind the gender gap: COVID-19 lockdown effects on gender differences in preprint submissions. PLoS ONE, 17(3), e0264265. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264265

Zeng, X. H. T., Duch, J., Sales-Pardo, M., Moreira, J. A., Radicchi, F., Ribeiro, H. V., Woodruff, T. K., y Amaral, L. A. N. (2016). Differences in collaboration patterns across discipline, career stage, and gender. PLoS Biology, 14(11), e1002573. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002573

NOTAS

* Profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid (mtfernan@clio.uc3m.es).