La formación de la pareja de los inmigrantes y sus descendientes en España

Fecha: junio 2025

Clara Cortina*, Albert Esteve** y Anna Turu***

Emparejamiento, inmigrantes, parejas mixtas, segunda generación

Panorama Social, N.º 41 (junio 2025)

Este artículo analiza las pautas de emparejamiento de la población de origen inmigrante en España, distinguiendo por origen, sexo y generación, con datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas de 2021. Se observa una mayor proporción de parejas mixtas entre los descendientes de inmigrantes que entre los de primera generación, así como un gradiente educativo positivo en quienes forman parejas mixtas. Estas pautas constituyen un indicador coherente con la integración de los inmigrantes de segunda generación en España, aunque existen diferencias importantes por lugar de origen y, para algunas procedencias, también por sexo.

1. INTRODUCCIÓN

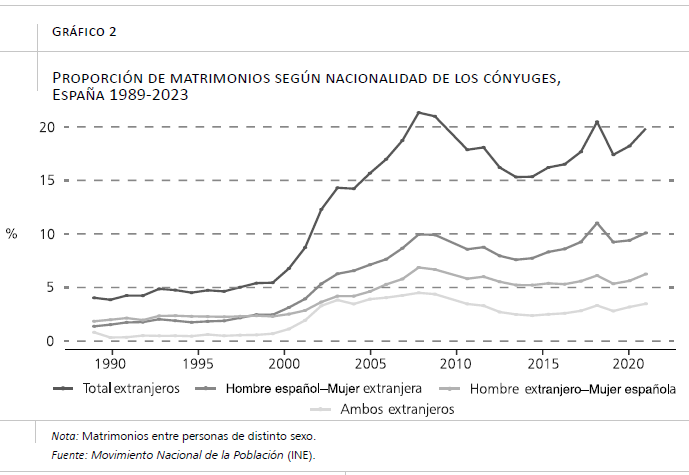

La inmigración internacional a España durante el siglo XXI ha transformado la estructura demográfica y social del país. En 2025 la proporción de extranjeros supera el 14 por ciento y el peso de los nacidos en el extranjero, tengan o no la nacionalidad española, alcanza el 19 por ciento (Encuesta de Población Continua). Como resultado de esta diversificación por origen y nacionalidad de la población española, entre el 15 por ciento y el 20 por ciento de los matrimonios celebrados en España en la última década involucraron al menos a un cónyuge extranjero. La llegada de inmigración internacional a España se ha producido en dos grandes oleadas, interrumpidas por la crisis económica. La primera oleada transcurrió entre 1998 y 2007 y la segunda a partir de 2017. Ambas se caracterizan por la diversidad de países de procedencia, tanto de América Latina, como del norte de África y Europa oriental, y por una distribución desigual de hombres y mujeres según los orígenes. Trascurridos 20 años de la primera oleada y en plena segunda oleada, en este trabajo nos preguntamos cuál es el impacto que la llegada de potenciales cónyuges desde el extranjero ha tenido en el mercado matrimonial español y cómo y con quién se emparejan los inmigrantes.

Para abordar estas cuestiones, recurrimos a la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas (ECEPOV), cuyos microdatos se publicaron en 2023 y ofrecen información sobre el país de nacimiento de los progenitores. Además, el tamaño muestral es suficiente para inferir, por primera vez, pautas sobre el comportamiento conyugal de los inmigrantes y sus descendientes en España. Los resultados de este trabajo pueden interpretarse en el marco de las teorías de la integración y la asimilación –segmentada o no– de las poblaciones de origen inmigrante. Estas teorías prevén, como hipótesis de partida, una convergencia progresiva de las poblaciones migrantes con el comportamiento de la población autóctona. En este contexto interpretativo, las uniones entre la población de origen extranjero y la población autóctona ejemplifican el punto de máxima comunión entre poblaciones de origen diverso. Las uniones mixtas han sido tradicionalmente utilizadas para calificar a una sociedad como una sociedad abierta en el sentido sociológico del término.

El artículo se estructura en tres apartados. Empezamos con un breve repaso de los elementos teóricos y prácticos necesarios para entender la dinámica de formación de parejas en contextos de intensa inmigración internacional. A continuación, presentamos los objetivos del estudio y la fuente de datos ECEPOV. Terminamos con el análisis de la proporción de personas unidas y la proporción y el nivel educativo de las personas de origen migrante que están emparejadas con un cónyuge nacido en España de padres también nacidos en España.

2. Inmigración, matrimonios mixtos e integración

La llegada de inmigrantes internacionales a una sociedad tiene un impacto sobre la dinámica de formación de parejas al alterar el número de personas que potencialmente puede unirse en el mercado matrimonial. El concepto de mercado matrimonial se utiliza aquí como referencia simbólica al lugar en el que los posibles cónyuges se encuentran y forman parejas, aunque estos mercados hoy en día abarcan uniones matrimoniales y no matrimoniales. Cuando crece la inmigración, el origen migratorio aparece como un variable adicional que estructura la formación de parejas y los criterios de búsqueda, modificando las oportunidades de emparejamiento, abriendo la puerta a la formación de uniones mixtas y, consiguientemente, redefiniendo las normas sociales y económicas vinculadas con la formación de parejas. Los efectos de la inmigración internacional en el mercado matrimonial dependen de factores como el volumen de inmigrantes, las características sociodemográficas de los mismos y las estructuras culturales y económicas que moldean las expectativas de las personas ante la posibilidad de emparejarse.

El impacto demográfico de la inmigración en la oferta y demanda potencial de parejas depende de la relación de efectivos entre hombres y mujeres de cada colectivo de origen. Hay colectivos muy feminizados y otros muy masculinizados, lo que puede afectar su grado de interacción con la población autóctona, normalmente más equilibrada por sexos. El tamaño de los colectivos importa. Por una cuestión de escala, es más fácil emparejarse dentro del mismo grupo si el grupo es grande y equilibrado por sexos. Pero, más allá de las cuestiones numéricas relacionadas con el volumen de efectivos, la inmigración también altera las preferencias y expectativas de pareja de la población. Expectativas relacionadas con la edad a la que se forma la pareja, el tipo de unión y la importancia que se da al origen del cónyuge o a otras variables como el nivel educativo, los ingresos o los valores.

Las uniones entre población de origen inmigrante y la población autóctona suelen interpretarse en clave de asimilación e integración (Kalmijn, 1998). Existe abundante literatura que analiza el papel que los matrimonios mixtos, junto con otros elementos formativos, laborales y culturales, puede desempeñar en la integración de los inmigrantes internacionales (Huschek et al., 2012; Kulu y González-Ferrer, 2014; Qian y Lichter, 2007). Diversos estudios sugieren que estos matrimonios facilitan la adquisición del idioma, la ampliación de redes sociales y el acceso a oportunidades económicas, elementos fundamentales para una integración exitosa. Además, los matrimonios mixtos suelen estar asociados con una mayor identificación con la sociedad receptora y una disminución de actitudes discriminatorias. Sin embargo, algunos autores advierten que el efecto integrador de los matrimonios mixtos no es uniforme (Obucina y Pailhé, 2024): variables como el estatus socioeconómico, el contexto migratorio y las políticas de integración del país de acogida pueden influir en los resultados. En algunos casos, las diferencias culturales y la discriminación pueden generar desafíos en la vida conyugal y limitar los beneficios esperados.

De acuerdo con el paradigma de la asimilación, a medida que transcurre tiempo desde el momento de la migración, el origen inmigratorio de las personas debería tener un papel menos relevante en la búsqueda del cónyuge (Alba y Nee, 1997). Este paradigma asume que los inmigrantes que migraron con pocos años (generación 1,5), al haber sido escolarizados en destino, tendrán mayor propensión a unirse con la población autóctona comparada con los migrantes que llegaron a edades adultas (generación 1). El mismo razonamiento aplicaría a los hijos de inmigrantes nacidos en el país al que migraron sus padres (generación 2). La propensión a formar parejas con personas nacidas en el país de padres autóctonos debería ser mayor a la de la generación 1 y 1,5. Sin embargo, esto no excluye la diversidad que existe por origen en cuanto a sus patrones de formación de pareja. Por último, también es posible observar que el proceso de integración se dé mediante una especial afinidad matrimonial entre grupos de inmigrantes de orígenes distintos y con los nativos. Es la idea que algunos autores han desarrollado a través del concepto de integración o asimilación segmentada, constatando que no todas las segundas generaciones se comportan igual y que, a menudo, presentan pautas alejadas de la población autóctona en aspectos como su nivel educativo, inserción laboral o formación de familia, entre otros (Bayona-i-Carrasco y Domingo, 2024; Portes y Zhou, 1993).

3. Inmigración internacional y formación de la pareja en españa

3.1. Evolución de la inmigración internacional en España en el siglo XXI

El boom inmigratorio en España ha sido resultado del impulso del auge económico, la demanda de mano de obra en sectores como la construcción y los servicios, así como de la regularización extraordinaria de inmigrantes en varias ocasiones. Podemos distinguir dos grandes oleadas inmigratorias interrumpidas por la crisis económica de 2008-2013. En la primera oleada, entre 1998 y 2007, el saldo migratorio fue de cuatro millones de personas. En la segunda oleada, iniciada en 2017 y todavía en curso, el saldo migratorio acumulado supera los tres millones de personas, incluso teniendo en cuenta los años de pandemia (2020 y 2021). El saldo migratorio anual estimado por el INE fue de medio millón en 2022 y 2023, cifras similares a las registradas en 2006 y 2007. Como resultado de esta intensificación de los flujos migratorios, el peso de la población de nacionalidad extranjera se ha incrementado notablemente. En el año 2000, España contaba con aproximadamente 923.000 extranjeros empadronados, lo que representaba solo un 2,3 por ciento de la población residente. En 2005, esta cifra había alcanzado los 3,7 millones de inmigrantes (8,5 por ciento de la población). La cifra correspondiente para 2010 alcanzaba los 5,7 millones (12 por ciento de la población) y en 2025, el 14 por ciento.

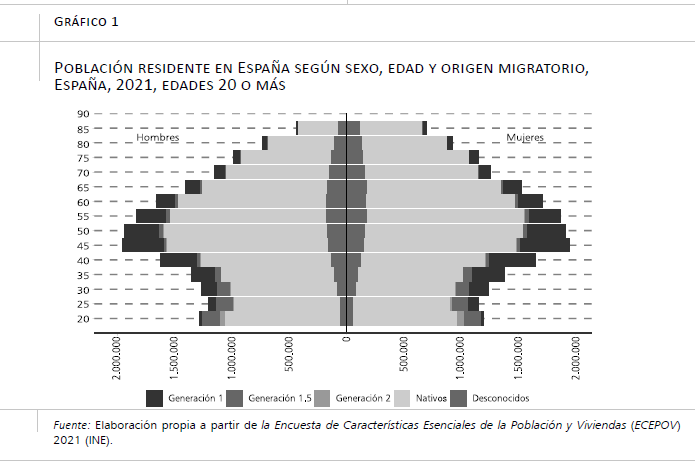

El volumen de población inmigrante es aún mayor cuando se observa por país de nacimiento. Según la Encuesta Continua de Población, a 1 de enero de 2025 el 19 por ciento de la población residente en España, había nacido en el extranjero. A este porcentaje hay que añadir el de sus descendientes, nacidos en España de progenitores nacidos en el extranjero. Con la ECEPOV 2021, que incluye preguntas sobre el origen de los progenitores, es posible clasificar a la población por origen de forma más completa. Los datos ponen en evidencia que el peso de los inmigrantes y sus descendientes en la población de España es variable en los distintos grupos de edad. El gráfico 1 muestra la estructura por edad, sexo, y origen de la población española de 2021 de 20 o más años. Para las primeras generaciones, distinguimos entre las que llegaron con 15 años o menos de las que llegaron con 16 años o más. El peso relativo de las primeras generaciones es mayor en las edades adultas a partir de los 40 años, mientras que el peso de las segundas generaciones es mayoritario entre los jóvenes. Aunque las diferencias por sexo son escasas, sabemos que son importantes para inmigrantes de determinadas procedencias, cuyos flujos se han caracterizado por un desequilibrio importante entre el número de hombres y de mujeres.

3.2. La formación de pareja en un contexto de intensificación de los flujos migratorios

Con la irrupción de la inmigración internacional en España a principios del siglo XXI surgió el interés de analizar el comportamiento matrimonial (y conyugal en general) de la población de origen extranjero (Cortina et al., 2008). Los microdatos del Censo de Población de 2001, que se publicaron al inicio de la primera oleada inmigratoria, eran demasiado prematuros para analizar el comportamiento conyugal de los inmigrantes. Por su parte, los del Censo de Población de 2010, cuando se publicaron, resultaron demasiado tardíos. Los datos del Movimiento Natural de la Población (MNP), que solo captaban uniones matrimoniales celebradas en España, se convirtieron en refugio habitual de los demógrafos interesados en la temática (Esteve, 2015). Aunque el MNP solo registra matrimonios, el aumento de matrimonios mixtos o con algún cónyuge extranjero en España a partir del año 2000 queda bien reflejado en sus estadísticas.

El gráfico 2 muestra la proporción de matrimonios con al menos un cónyuge extranjero sobre el total de matrimonios entre personas de sexo opuesto celebrados en España entre 1990 y 2023. De los datos se trasluce cómo en pocos años, entre 1990 y 2005, el porcentaje pasa del 5 por ciento al 15 por ciento. Entre estos matrimonios, las uniones entre hombre español y mujer extranjera son los más comunes, mientras que los matrimonios menos frecuentes son los formados por dos cónyuges extranjeros. La información recogida en el MNP refleja parcialmente el impacto en las dinámicas de formación de pareja. Sobre la base de los datos de esta fuente, diversos estudios han mostrado el carácter asimétrico por género en los matrimonios mixtos, típicamente matrimonios entre un hombre español y una mujer de América Latina o Europa del Este, en los que el hombre tenía más edad y más educación que la mujer. Estudios posteriores constataron, efectivamente, que los matrimonios entre españoles y europeos comunitarios tienen una incidencia menor que los de estas otras procedencias (Medrano et al., 2014).

En todo caso, estudiar las pautas de emparejamiento de la población de origen extranjero exclusivamente sobre la base de los matrimonios celebrados en España puede llevar a conclusiones erróneas. Los datos del censo de población resultan más adecuados para tener una visión completa del fenómeno, puesto que incluyen también las uniones de hecho y las parejas formadas tanto en destino como en origen. Uno de los trabajos pioneros con datos del censo de 2001 encontró que, para los inmigrantes recién llegados, los niveles de endogamia eran considerables, si bien muy diversos según el origen de los cónyuges (Cortina et al., 2008). Ese mismo trabajo constató una cierta influencia de la educación: los inmigrantes con mayor nivel educativo eran los que estaban emparejados en mayor proporción con cónyuges de origen español. Estudios posteriores, realizados a partir de la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2007, confirmaron que los niveles de endogamia de las uniones formadas en España por los inmigrantes varían en función de la procedencia y el sexo (Cortina y Esteve, 2012) . El colectivo con una pauta más endógama es el de los africanos: aproximadamente cuatro de cada cinco inmigrantes africanos se unieron, tras la migración, con un cónyuge del mismo país. Según otro estudio realizado con la misma fuente, la educación se asocia positivamente con la exogamia entre hombres inmigrantes, pero no es un predictor importante de matrimonios mixtos de las mujeres inmigrantes (González-Ferrer et al., 2018). Por el contrario, según el mismo estudio, la estructura del mercado matrimonial es más importante para las mujeres que para los hombres. Finalmente, también se señala la importancia de la edad de llegada de los inmigrantes en sus pautas de emparejamiento (Sánchez et al., 2014). En cuanto al efecto que los matrimonios mixtos tienen sobre la integración de los inmigrantes, los resultados sugieren una relación compleja: por un lado, se aprecia un impacto positivo en aspectos como las redes sociales, pero, por otro, no se encuentra impacto en otros indicadores relevantes como, por ejemplo, la participación política o la participación laboral (Rodríguez-Garcia et al., 2021).

El conjunto de estudios realizados hasta la fecha coincide, por tanto, en que el grado de parejas mixtas en España varía en función del origen y del sexo. Por un lado, las mujeres de América Latina se unen más con hombres nacidos en España de lo que lo hacen las mujeres nacidas en África. Por otro, las mujeres españolas se unen más con hombres de la Unión Europea de lo que lo hacen con hombres de América Latina. Con estos parámetros en mente, en este trabajo estudiamos las pautas de formación de pareja en España, analizando la población por origen continental, generación y sexo. Tomamos como referencia a la población autóctona, que es aquella que cumple el doble requisito de haber nacido en España y de que sus dos progenitores hayan nacido también en España.

4. Datos y estrategia analítica

Los datos utilizados en esta investigación proceden de la ECEPOV de 2021. Esta es una encuesta complementaria al Censo de 2021 que está basada en una muestra de hogares que incluye a 424.493 personas representativas de la población residente en España en viviendas familiares. Ofrece información completa de las características sociodemográficas de los individuos, incluyendo información sobre el país de nacimiento de los progenitores. También permite reconstruir las relaciones de parentesco entre los individuos que residen en un mismo hogar. Por tanto, es una fuente apropiada para analizar la formación de pareja de la población inmigrante de primera y segunda generación en España.

Para clasificar a la población en función de su origen, creamos una variable detallada a partir del país de procedencia de los entrevistados y de sus progenitores. Distinguimos entre i) autóctonos (nacidos en España de progenitores nacidos en España); ii) descendientes de inmigrantes o 2ª generación (nacidos en España de uno o dos progenitores nacidos en el extranjero); iii) inmigrantes de generación 1,5 (nacidos en el extranjero y llegados a España antes de los 16 años), iv) inmigrantes de 1ª generación (nacidos en el extranjero y llegados a España con 16 años o más). Para los inmigrantes y sus descendientes distinguimos según el país de procedencia (en el que nacieron ellos o sus progenitores) utilizando cuatro agrupaciones regionales: África, América, Asia y Europa.

Identificamos las parejas que viven juntas mediante las relaciones de parentesco entre los miembros del hogar que se recogen en la encuesta. Para las primeras generaciones se da la limitación de no disponer de la información sobre si las parejas se formaron antes o después de la migración y, en el caso de que fuera después, si fue en destino o en origen, “importando” al cónyuge o pareja. En el caso de las segundas generaciones, esta limitación es menor. Además, al trabajar con stocks de parejas, debemos considerar el sesgo que genera la posible diferencia en el riesgo de disolución de las uniones. Por este motivo, se acota el análisis a parejas jóvenes de entre 20 y 49 años, lo cual implica que sean mayoritariamente primeras uniones. Analizamos a todas las parejas, sin distinción sobre si son del mismo sexo o no. Aunque habría sido conveniente analizarlas por separado, resulta inviable debido al reducido tamaño muestral de las parejas del mismo sexo.

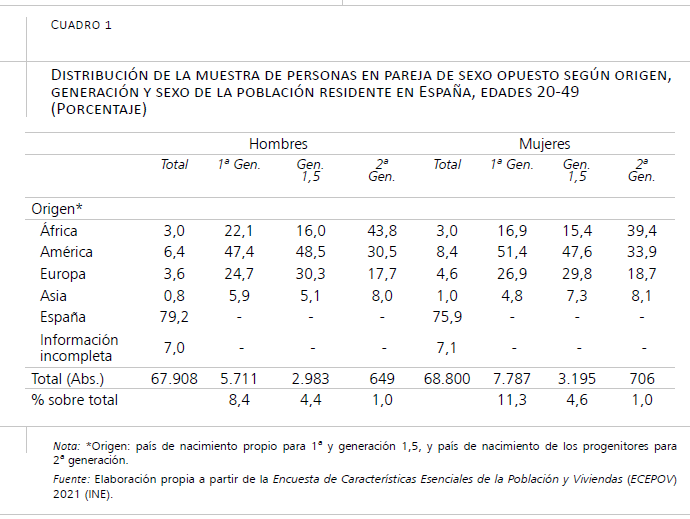

Este proceso de “reconstrucción” de parejas permite calcular el porcentaje de emparejados y analizar su composición por origen. En concreto, clasificamos a las personas de edades comprendidas entre los 20 y los 49 que residen con una pareja de sexo opuesto según la combinación de orígenes de los miembros de la pareja para identificar las que denominamos parejas mixtas formadas por un miembro nacido en España de progenitores nacidos en España (“autóctono”) y un miembro de origen inmigrante (de cualquier generación y origen). El cuadro 1 muestra la distribución de la muestra de acuerdo con esta variable: el 79 por ciento de los hombres y el 76 por ciento de las mujeres son autóctonos (nacidos en España de uno o dos progenitores nacidos en España), mientras que la población de origen migrante es mayoritariamente de primera generación (8,4 por ciento de los hombres y 11,3 por ciento de las mujeres) o generación 1,5, con todavía poca presencia de las segundas generaciones. La composición por región de origen varía ligeramente entre generaciones, con un incremento del peso de africanos/as y una reducción de americanos/as y europeos/as en el grupo de la segunda generación en comparación con la primera y la 1,5. También hay alrededor de un 7 por ciento de hombres y de mujeres para los que no disponemos del lugar de nacimiento de ellos o sus progenitores, de modo que no los consideraremos en nuestro análisis.

El objetivo principal de este trabajo es analizar las pautas de emparejamiento de la población de origen inmigrante en España, distinguiendo por origen, sexo y generación. La primera variable de interés es la proporción de personas unidas. Analizamos si, dentro de una misma franja de edad, la proporción de personas unidas varía en función del origen migratorio y el sexo. Aunque no hemos planteado ninguna hipótesis al respecto, las diferencias en los niveles de emparejamiento por origen, sexo y generación son reveladoras de estrategias familiares distintas. Al no tener una distribución por edad y sexo comparable en función del origen y la generación, es prematuro formular hipótesis sólidas al respecto, pero, en grandes líneas, se espera que la diferencia en los niveles de emparejamiento entre población autóctona y generación sea menor en las generaciones 1,5 y 2ª con respecto de la primera generación.

A continuación, centrándonos en la población emparejada, analizamos la segunda variable de interés: la proporción de uniones con personas nacidas en España con dos progenitores nacidos en España. Venimos refiriéndonos a esta población como población autóctona. Desde el punto de vista de la población autóctona, estar unido con otra persona autóctona daría como resultado una pareja endogámica. Para el resto de la población, se trataría de una unión mixta o heterogámica. La hipótesis de partida es que las uniones con personas autóctonas serán más frecuentes en la generación 1,5 que en la primera generación, y en la segunda generación que en el resto. Sobre la base de estudios preliminares, también esperamos un comportamiento desigual en función del origen y el sexo. Finalmente, analizamos las diferencias por nivel educativo basándose en el origen, el sexo y la generación, teniendo en cuenta el origen del cónyuge (autóctono vs. resto).

5. Resultados

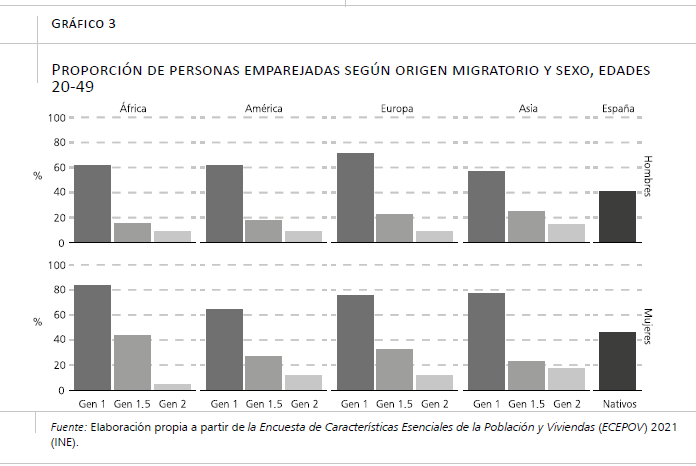

El gráfico 3 muestra la proporción de personas entre 20 y 49 años residentes en España que viven en pareja por origen, generación y sexo. Las proporciones elevadas indican un mayor volumen de personas emparejadas en esas edades y están asociadas con una entrada más temprana a la unión. Las diferencias por sexo, origen y generación son notables. La proporción de mujeres emparejadas es en todos los grupos y generaciones más elevada que la de los hombres, una diferencia consistente con el hecho de que las mujeres se emparejan más pronto que los hombres. Ahora bien, la brecha entre hombres y mujeres es mayor en las primeras generaciones que en las segundas generaciones y es mayor entre las poblaciones de origen africano y asiático. Las diferencias de nivel entre hombres y mujeres y entre la población de origen africano y asiático pueden ser debidas a la edad en la que se formó la pareja, pero también a las trayectorias migratorias y a la relación por sexo dentro de cada comunidad. Por ejemplo, cuando los hombres migran principalmente por motivos laborales y las mujeres de esa misma comunidad lo hacen por motivos familiares, es habitual observar diferencias en los niveles de emparejamiento. Es el caso de la población de origen marroquí o pakistaní. Para concluir con las diferencias de género, es importante destacar la diferencia de género que existe entre las mujeres y los hombres africanos que llegaron a España con menos de 16 años.

Las proporciones de población emparejada también varían por generación y por origen, aunque menos en este último caso. Los inmigrantes (1a generación, nacida en el extranjero que llegó a España con 16 años o más) están más emparejados que los nativos. En cambio, la población de origen migratorio (1,5 o 2a generación) está menos emparejada que los nativos y también que los inmigrantes (1a generación). Esta pauta es válida tanto para hombres como para mujeres y para todas las regiones de origen migratorio. Parte de estas diferencias puede ser debida a la distribución por edad de los distintos grupos dentro de la amplia franja de edad, 20 a 49 años, que comprende nuestro estudio. Dado el número de casos, acotar la franja de edad no es recomendable para los análisis posteriores. En cualquier caso, es razonable afirmar que los inmigrantes de primera generación tienen un comportamiento diferenciado de los de segunda generación y que, además, las segundas generaciones (1,5 y 2) tienen un comportamiento más cercano al de la población nativa.

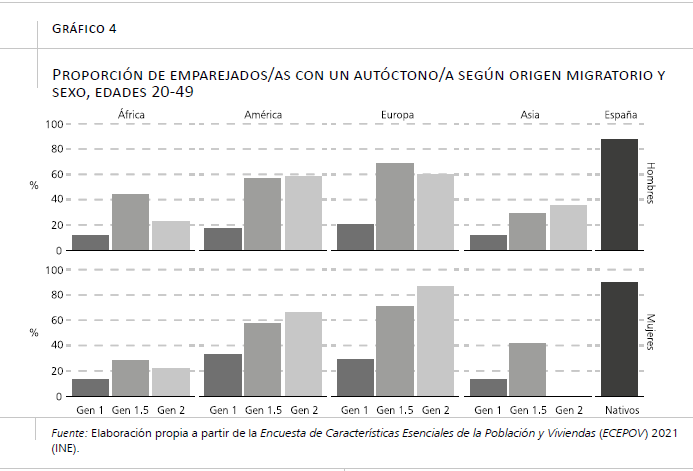

En el gráfico 4 representamos la proporción de personas unidas que están emparejadas con una persona nacida en España de padres nacidos en España también. La proporción se clasifica por origen, generación y sexo. Dicho esto, lógicamente, la población autóctona es la que presenta una mayor proporción de casos de emparejados con población autóctona, ligeramente superior entre los hombres que entre las mujeres. La proporción de cónyuges autóctonos entre las poblaciones de origen migrante es menor, con independencia del origen y la generación. Ahora bien, los niveles son distintos según el origen, la generación y el sexo, y las diferencias por sexo varían en función del origen y la generación. La proporción de hombres de origen africano emparejados con mujeres autóctonas es superior, con independencia de la generación, que la proporción entre las mujeres de origen africano. La brecha de género se invierte a favor de las mujeres entre la población de origen americano, especialmente entre las primeras y segundas generaciones. Lo mismo ocurre entre la población de origen europeo. Entre la población asiática también observamos una mayor proporción de emparejamientos con población autóctona de las mujeres que de los hombres, a excepción de la segunda generación. Los pocos casos que habitan en estas categorías obligan a la cautela interpretativa.

Existen también diferencias notables por origen. Con independencia de la generación, la población de origen africano y asiático es la que está menos emparejada con población nacida en España de padres también nacidos en el país. Los niveles son más altos entre la población de origen americano y europeo, ambos con niveles relativamente similares. En cuanto a la generación, observamos que los niveles de emparejamiento con población autóctona son menores entre la población inmigrada que llegó a España con 16 años o más. Con independencia del origen, la generación 1,5 (que llega a España con 15 años o menos) presenta unos niveles de emparejamiento con la población autóctona superiores a la primera generación. El comportamiento de las segundas generaciones respecto a la primera generación varía en función del origen. La segunda generación de hijos de migrantes africanos está menos emparejada con población autóctona que la generación 1,5. En cambio, entre las mujeres de segunda generación de origen americano y europeo observamos niveles superiores de emparejamiento con población autóctona que cualquier otra generación. Lo mismo ocurre con los hombres de origen americano y asiático, pero no con los hombres de origen europeo y las mujeres de origen asiático. Siguiendo con la prudencia interpretativa a la que obligan los pocos casos con los que trabajamos y la dificultad de incluir controles adicionales, no es aconsejable centrarse en aspectos concretos de los grupos, sino más bien señalar las grandes tendencias. Destacaríamos dos: la primera es que la generación importa y que el tiempo transcurrido en España está asociado con una mayor interacción con la población autóctona. La segunda es que existen diferencias notables por origen que sugieren que los niveles de interacción con la población autóctona son distintos.

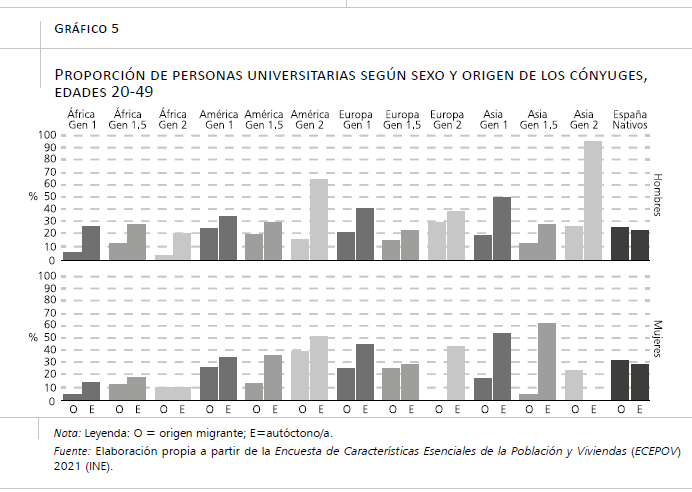

Finalmente, el gráfico 5 muestra la proporción de personas universitarias entre los emparejados con población autóctona (E) y los que no (O), desagregando por origen, generación y sexo. Más allá de las diferencias por origen y generación, que obedecen a factores estructurales asociados con el mayor o menor nivel educativo de las poblaciones estudiadas en general, lo que importa es comparar el nivel educativo en función de si la persona está emparejada con un cónyuge autóctono o no. En casi todas las combinaciones, la población de universitarios entre aquellas personas que se emparejan con población autóctona es superior a la proporción observada entre aquellas que no están emparejadas con población autóctona. En algunos orígenes y generaciones específicas este contraste es más evidente que en otros. Por ejemplo, esto ocurre entre los hombres de segunda generación de origen americano. O entre las mujeres y hombres de primera generación de origen asiático. Sin duda, se trata de diferencias interesantes que merecen ser analizadas con mayor profundidad y datos más detallados. Por ahora, en este artículo solo podemos señalar estas diferencias.

6. Conclusiones y discusión

En este capítulo hemos realizado una primera aproximación al comportamiento conyugal de la población de origen extranjero por origen, sexo y generación con los datos de la ECEPOV 2021. Una de las principales aportaciones del trabajo ha sido, precisamente, la utilización de esta fuente que tiene un número elevado de casos y que se realizó en 2021, dos décadas más tarde del inicio del boom inmigratorio en España. Los hijos e hijas de los inmigrantes de la primera oleada inmigratoria están entrando a la edad adulta. Es todavía prematuro extraer conclusiones sobre esta generación, pero los resultados de la ECEPOV apuntan algunas tendencias. En primer lugar, la proporción de personas unidas varía en función del origen y la generación, siendo la población autóctona la que tiene unos niveles más bajos de población unida entre los 20 y 49 años. Por regla general, las mujeres inmigrantes de primera generación en estas edades tienen los niveles más elevados de población unida. La proporción de población unida cae entre la generación 1,5 y la segunda generación, siguiendo la lógica anunciada por las teorías que prevén una convergencia de comportamiento con la población autóctona. Ahora bien, esta afirmación requiere de algunos matices. Por falta de datos, hemos agrupado la población de 20 a 49 años. Es probable que la distribución por edades de la población dentro de este grupo varíe en función de la generación, especialmente de la segunda generación. En segundo lugar, hemos agrupado los orígenes por continentes y sabemos que hay varios países representados en cada continente y que no todos los países tienen la misma presencia en todos los grupos de edad porque han llegado en periodos distintos. En tercer lugar, las trayectorias migratorias son bien diferenciadas. Hay migrantes que llegan unidos y otros que no. La ECEPOV no permite conocer este dato y, por tanto, no está incorporado en el análisis.

En relación con la segunda y principal variable de interés, el origen de los cónyuges, los resultados son más robustos. La proporción de personas unidas con población autóctona varía en función de la generación en el sentido previsto por la teoría. La primera generación presenta los niveles más bajos, seguida de la 1,5 y luego la segunda generación. Esto no impide, sin embargo, que existan diferencias notables de nivel entre orígenes, siendo la población de origen africana y la asiática la que está menos emparejada con la población autóctona. La población de origen europeo y la americana son las que está más emparejadas con cónyuges nacidos en España de padres también nacidos en España. Lógicamente, es probable que estas pautas varíen en función del país de nacimiento. Los resultados, sin embargo, son coherentes con los trabajos anteriores, pero completan las tendencias con la segunda generación, hasta la fecha menos estudiada.

En conclusión, esta es una primera aproximación al estudio de la formación y origen de la pareja entre la población de origen migrante en España. La literatura sobre el tema en otros países es abundante, y conocemos las limitaciones de un análisis exploratorio como el que presentamos aquí. Un estudio más detallado de este tema exigiría conocer bien la estructura del mercado matrimonial, es decir, conocer el tamaño y características de la población, para poder aislar en la medida de lo posible el efecto de la estructura de oportunidades de las afinidades electivas entre la población. También sería preciso controlar por características socioeconómicas de los cónyuges más allá del nivel educativo. La agenda de investigación futura es amplia. España es hoy un país de inmigración y el mercado matrimonial es un espacio simbólico en el que se reflejan los sistemas de estratificación social en sentido amplio y que afecta a otras esferas como en ámbito laboral y el educativo. En la medida que las segundas generaciones progresen en el sistema educativo y se inserten en el mercado laboral en condiciones análogas a la población autóctona, sería de esperar que el mercado matrimonial también reflejara estas tendencias, dando lugar a un número mayor de uniones mixtas.

Bibliografía

Alba, R., y Nee, V. (1997). Rethinking Assimilation Theory for a New Era of Immigration. International Migration Review, 31(4), 862–874.

Bayona-i-Carrasco, J., y Domingo, A. (2024). Descendientes de inmigrantes nacidos en España: ¿hacia una integración segmentada? Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 187, 25–44. https://doi.org/10.5477/cis/reis.187.25-44

Cortina, C., y Esteve, A. (2012). The endogamy of international migrants in Spain. Papers, 97(1).

Cortina, C., Esteve, A., y Domingo, A. (2008). Marriage patterns of the foreign-born population in a New Country of immigration: The case of Spain. International Migration Review, 42(4). https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2008.00151.x

Esteve, A. (2015). Matrimonios e inmigración internacional en España. En España 2015. Panorama Social (pp. 108–116).

González-Ferrer, A., Obućina, O., Cortina, C., y Castro-Martín, T. (2018). Mixed marriages between immigrants and natives in Spain: The gendered effect of marriage market constraints. Demographic Research, 39(1), 1–32. https://doi.org/10.4054/DemRes.2018.39.1

Huschek, D., de Valk, H. A. G., y Liefbroer, A. C. (2012). Partner Choice Patterns Among the Descendants of Turkish Immigrants in Europe. European Journal of Population / Revue Européenne de Démographie, 28(3), 241–268. https://doi.org/10.1007/s10680-012-9265-2

Kalmijn, M. (1998). Intermarriage and homogamy: Causes, patterns, trends. Annual Review of Sociology, 24(1), 395–421.

Kulu, H., y González-Ferrer, A. (2014). Family Dynamics Among Immigrants and Their Descendants in Europe: Current Research and Opportunities. European Journal of Population, 30(4), 411–435. https://doi.org/10.1007/s10680-014-9322-0

Medrano, J. D., Cortina, C., Safranoff, A., y Castro-Martín, T. (2014). Euromarriages in Spain: Recent trends and patterns in the context of European integration. Population, Space and Place, 20(2). https://doi.org/10.1002/psp.1774

Obucina, O., y Pailhé, A. (2024). Mise en couple et mixité en France. Documents de Travail INED, 289, 1–37.

Portes, A., y Zhou, M. (1993). The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 530, 74–96.

Qian, Z., y Lichter, D. T. (2007). Social Boundaries and marital assimilation: Interpreting trends in racial and ethnic intermarriage. American Sociological Review, 72, 68–94.

Rodríguez-Garcia, D., De Miguel Luken, V., y Solana-Solana, M. (2021). Las uniones mixtas y sus descendientes en España: evolución y consideraciones sobre la mixticidad. En Anuario CIDOB de la Inmigración 2020 (pp. 168–195).

Sánchez, M., Valk, H. De, y Reher, D. (2014). Marriage strategies among immigrants in Spain. Revista Internacional de Sociología, 69, 139–161.

NOTAS

* Universitat Pompeu Fabra (clara.cortina@upf.edu).

** Centre d’Estudis Demogràfics y Universitat Autònoma de Barcelona (aesteve@ced.uab.cat).

*** Centre d’Estudis Demogràfics (aturu@ced.uab.es).