La educación de las segundas generaciones en España: indicios de fragilidad

Fecha: junio 2025

Héctor Cebolla*

Inmigración, Segunda generación, Educación, Desventaja, Fragilidad

Panorama Social, N.º 41 (junio 2025)

Este artículo examina el recorrido educativo de las segundas generaciones en España, desde el nacimiento hasta la entrada al mercado laboral. A partir de distintas fuentes estadísticas, se identifican signos de desventaja persistente respecto a los hijos de autóctonos: fragilidad perinatal, menor rendimiento académico, acceso desigual a la universidad y retorno más limitado de la educación en términos de empleo. El análisis señala que, aunque las diferencias entre las segundas generaciones y los hijos de autóctonos no sean extraordinarias, la brecha entre ambos grupos puede ser mayor en España de lo que es en otros destinos migratorios europeos.

La educación ocupa un lugar central en cualquier análisis de movilidad social, ya sea cuando se considera una sola generación o, sobre todo, intergeneracionalmente. Dentro de los muchos factores que diferencian a los individuos en función de la clase social a la que pertenecen, consciente o inconscientemente, el logro educativo y las competencias que en media conlleva siguen siendo los componentes más determinantes de la clase social (Tåhlin, 2007), ya que determinan en buena medida la posición que una persona alcanzará en la estratificación social y su capacidad para experimentar movilidad social a partir de su origen familiar.

Teniendo estas ideas en cuenta, este artículo examina de forma comparativa cómo es el logro educativo de los hijos de los inmigrantes que llegaron a España al inicio del siglo XXI, es decir, las segundas generaciones, en relación con los hijos de los autóctonos. Las segundas generaciones se diferencian de forma radical de las primeras, es decir, de los individuos que viven en España pero nacieron en otro país, ya que sus resultados educativos están fuertemente condicionados por el hecho de no haber tenido una socialización primaria en destino y por el desarraigo que supone salir de un país siendo niño, estar expuesto a la separación familiar y el esfuerzo significativo de adaptación e integración que implica la migración (Cebolla y González, 2022). En cambio, el concepto de segundas generaciones engloba a niños que, sin estar expuestos a la migración familiar, viven en hogares donde una parte de sus miembros sí lo han estado, y en los que existen influencias culturales diversas que, en algunos casos, implican diversos idiomas y un cierto desconocimiento de las reglas predominantes en el país en el que viven. Por ello, la utilidad analítica del concepto es indudable, aunque ha sido criticado por sus connotaciones normativas. La razón es que divide en dos grupos a los nacidos en España, es decir a la mayoría de los españoles: aquellos cuyos padres llegaron antes de su nacimiento y los que son hijos de españoles autóctonos.

Durante los primeros años del siglo XXI, España experimentó una de las mayores presiones migratorias tanto en términos absolutos como relativos (Cebolla y González, 2013; Miyar y Garrido, 2010), lo que convirtió al país en uno de los principales receptores de flujos migratorios internacionales en comparación con la población existente al cambio de siglo. Muchos de los migrantes que llegaron a España entonces eran adultos jóvenes, con edades entre 28 y 32 años. Unos tuvieron la capacidad de reunificarse con las familias que habían formado en origen. Otros muchos formaron sus familias en España y tuvieron sus hijos aquí. Es precisamente sobre estos niños, nacidos en España de padres inmigrantes, sobre quienes se centrará este análisis.

Al igual que otros países del sur de Europa (Gabrielli et al., 2022), una parte nada desdeñable de los flujos migratorios que ha recibido España ha tenido una baja cualificación en comparación con los que llegaron a otros destinos europeos (Polavieja et al., 2018). Aunque esto podría haber complicado la integración de sus segundas generaciones, la valoración general de la forma en que han crecido los hijos de los inmigrantes nacidos en España ha sido relativamente positiva. El estudio de las segundas generaciones en España cuenta con importantes precedentes de los que, por encima de otros, destaca el trabajo de Spanish Legacies: The Coming of Age of the Second Generation (Portes et al., 2016), que explotó una muestra longitudinal en dos olas de hijos de inmigrantes (y autóctonos en la segunda de ellas) en Madrid y Barcelona entre 2007 y 2012 y que se explica de forma detallada en este mismo número (Portes y Aparicio, 2025). El tono general de los resultados de aquel trabajo era optimista, al apuntar que la integración de la segunda generación fue relativamente exitosa, con una identificación fuerte con la sociedad española y poca discriminación percibida en comparación con los Estados Unidos. Con posterioridad, los resultados de una tercera ola confirmaron en mayor o menor medida esta valoración positiva (Aparicio y Portes, 2021).

Pese a todo ello, el estudio de las segundas generaciones en España se ve extraordinariamente limitado por nuestro sistema estadístico. Aunque la infancia y la juventud ya son áreas complejas de estudio, esta dificultad se incrementa significativamente cuando se centra en la migración y los descendientes de migrantes. A diferencia de otros países europeos, España carece de estudios de cohorte que permitan seguir a lo largo del tiempo a los nacidos en un momento determinado. Además, nuestras bases de datos transversales son limitadas, y cuando existen, suelen ser el resultado de compromisos con iniciativas internacionales como el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS) o el Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS). Incluso, en estos casos, no siempre se permite discriminar por el país de nacimiento de los padres o de los propios niños, lo que limita aún más la capacidad de análisis.

En este trabajo se utilizan distintas fuentes de datos secundarias para suplir esta limitación. El análisis comenzará describiendo cómo son los nacimientos de las segundas generaciones utilizando los registros de nacimientos del INE, y seguirá con PISA para estudiar el acceso a la educación preescolar y ver cómo la educación infantil compensa las carencias de los hogares migrantes sobre el rendimiento a los 15 años. Posteriormente, se utilizarán la Encuesta Social Europea y la Encuesta de Población Activa (EPA) para analizar el logro educativo final de las segundas generaciones, comparando España con otros países de nuestro entorno y destacando diferencias internas entre comunidades autónomas. Finalmente, también con la EPA, se medirá cómo estas segundas generaciones sacan partido a la educación para evitar el desempleo, el principal problema que enfrentan los jóvenes al transitar hacia la vida adulta. De esta manera, se podrá obtener una visión integral de la experiencia educativa de los españoles cuyos padres nacieron en España o en el extranjero, excluyendo el aprendizaje a lo largo de la vida.

1. Un primer indicio de fragilidad: ¿cómo nacen las segundas generaciones en España?

Existe una enorme evidencia que apunta a que las condiciones en las que se producen los nacimientos tienen una cierta inercia en los resultados de salud cuando los individuos son adultos, pero también en otros aspectos del logro social como la educación (Almond et al., 2018). Los riesgos perinatales y, en particular, el riesgo de nacer con bajo peso, han sido tradicionalmente excesivamente altos en España en comparación con otros países. Esto refuerza ciertas desventajas asociadas a la condición y estructura familiar. Aunque habitualmente se ha considerado que los hijos de inmigrantes nacen con una cierta ventaja perinatal en España, la evidencia más reciente sugiere lo contrario (Stanek et al., 2022). En un artículo de este mismo número, dello Iacono y Stanek (2025) abordan con detalle esta cuestión.

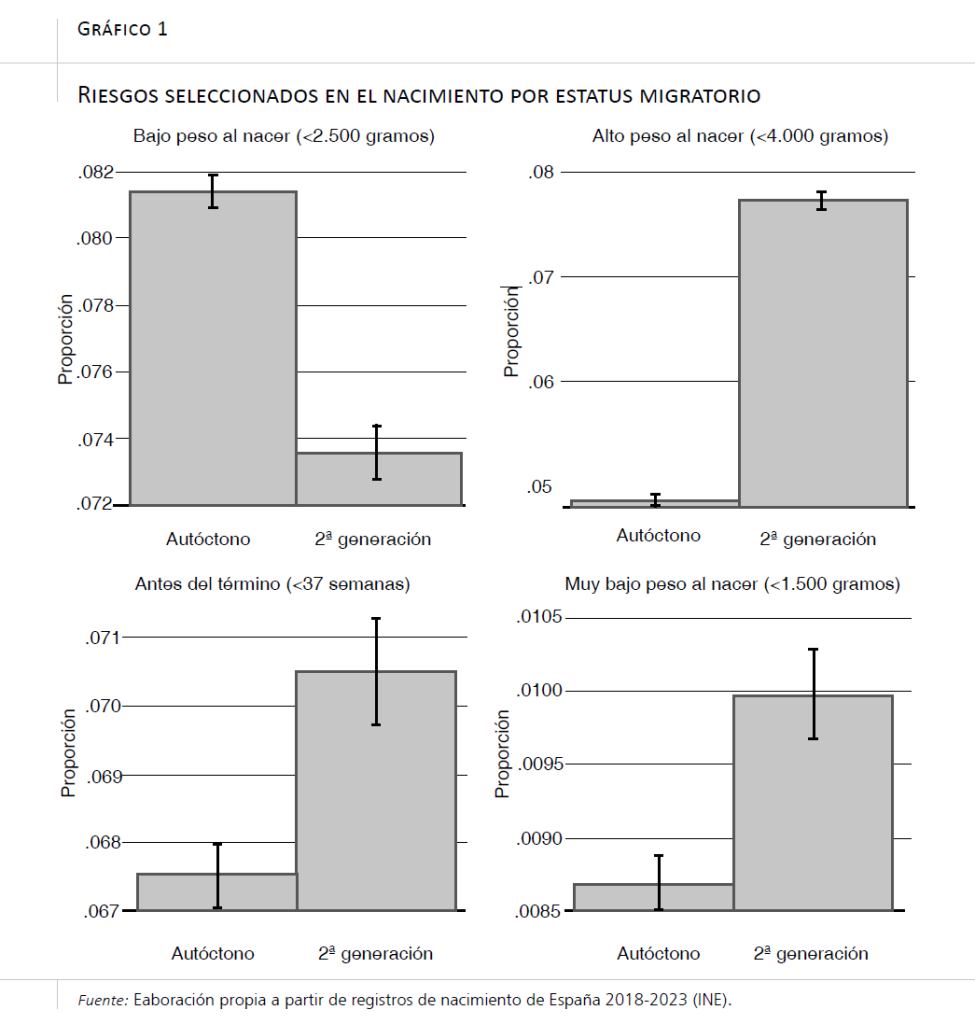

Los recién nacidos en España de madres inmigrantes tienen un mayor riesgo de padecer pesos excesivamente altos al nacer y, en algunos casos, también pesos más bajos que los hijos de madres españolas. Utilizando los microdatos del registro de nacimientos del INE podemos confirmar esta debilidad perinatal de los hijos de las inmigrantes en España. En el primer cuadrante del gráfico 1 se observa que las segundas generaciones experimentan una cierta ventaja perinatal en relación con la evitación del bajo paso al nacer (es decir, la probabilidad de nacer por debajo de los 2.500 gramos). Sin embargo, su riesgo de nacer con pesos patológicamente altos (macrosomía o pesos por encima de los 4.000 gramos), prematuramente, o con pesos extraordinariamente bajos (menos de 1.500 gramos), es significativamente mayor que el de los hijos de madres ya nacidas en España.

Es decir, existen indicios de una cierta fragilidad en las condiciones en que nacen las segundas generaciones, lo que pone en riesgo su bienestar durante la primera infancia. Es más, evidencias recientes apuntan a que las segundas generaciones experimentan dificultades asociadas al contexto en el que se produce su propia gestación. Por ejemplo, las olas de calor, cada vez más frecuentes debido al cambio climático, parecen tener efectos más adversos sobre los nacimientos de las segundas generaciones que sobre los de los hijos de autóctonos, incluyendo un mayor riesgo de nacer con peso no deseados y en partos prematuros (Cebolla et al., 2025), exacerbando las desigualdades en salud materna e infantil.

Confirmada una mayor vulnerabilidad entre las segundas generaciones desde el nacimiento, veamos cómo es su acceso a la escolarización temprana.

2. Segunda señal de alarma: el acceso al prescolar y su efecto compensador en el rendimiento

A pesar de diferencias sustantivas en el diseño de cada sistema educativo, la mayoría de los países desarrollados (y muchos de rentas medias) han convergido en la creencia de que la escolarización temprana tiene beneficios cruciales en términos de calidad educativa y, sobre todo, de equidad. La noción de que la educación preescolar puede compensar, al menos parcialmente, los déficits asociados con crecer en hogares vulnerables o con insuficientes recursos educativos, tiene importantes bases empíricas (Cebolla et al., 2017; Cebolla y Manzano, 2025).

En el caso de los hijos de inmigrantes, el acceso a la educación preescolar es especialmente importante por las carencias de sus hogares, algunas de las cuales ya han sido señaladas en la introducción. Estos niños provienen de hogares que enfrentan limitaciones educativas dobles: por un lado, y como ya se ha dicho, la posición social media de los inmigrantes en España es significativamente inferior a la de los españoles, lo que afecta su acceso a recursos educativos; por otro, están expuestos a dos lógicas culturales, las del país de origen de sus padres y las del país de destino, lo que puede aumentar los desafíos en su desarrollo educativo. Por tanto, cabe esperar que la educación preescolar juegue un papel vital en la compensación de estas desventajas y en la promoción de una mayor equidad educativa para las segundas generaciones en comparación con las opciones que tienen los hijos de autóctonos.

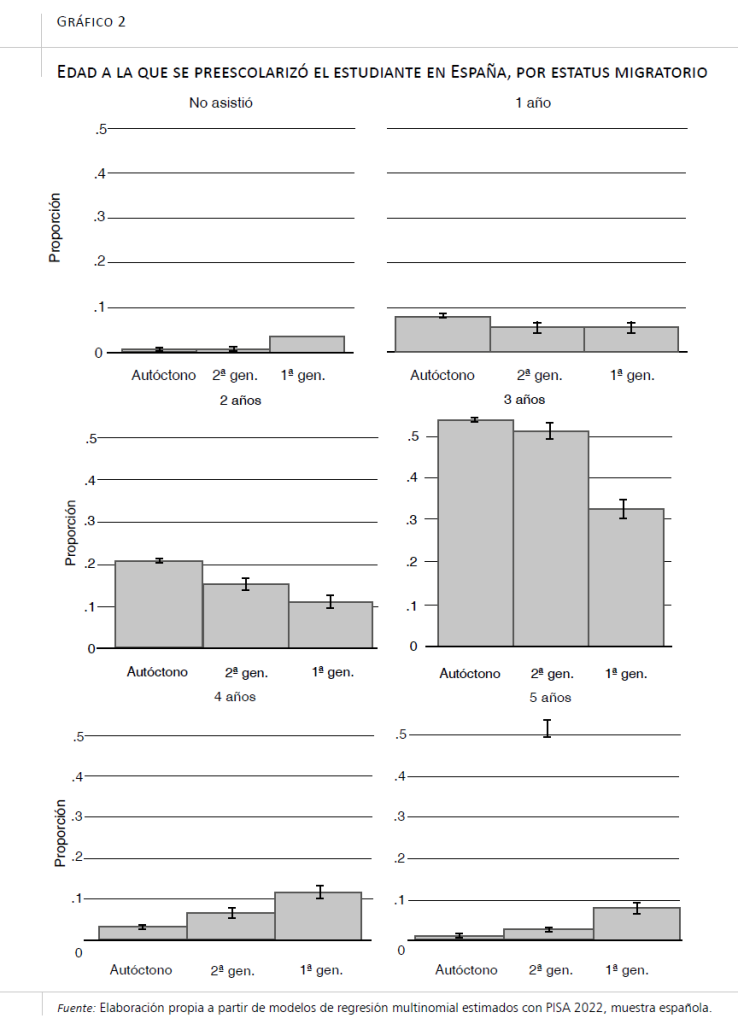

El gráfico 2 describe cómo es el acceso a la educación preescolar en España según la edad de primera escolarización (clasificada como “no asistió”, y de “1 a 5 años”) y el origen de los niños (autóctonos, segundas generaciones e inmigrantes de primera generación). Los datos reflejan que el acceso a la educación preescolar está ampliamente extendido en España, con proporciones bajísimas de niños que no asisten a educación infantil en los tres grupos seleccionados.

En el caso de las segundas generaciones, su participación en la educación preescolar es prácticamente equiparable a la de los niños autóctonos1. En concreto, la proporción de niños que asisten desde los tres años es especialmente destacada tanto entre autóctonos como entre segundas generaciones, lo que refuerza la idea de una fuerte universalización del acceso a esta etapa educativa.

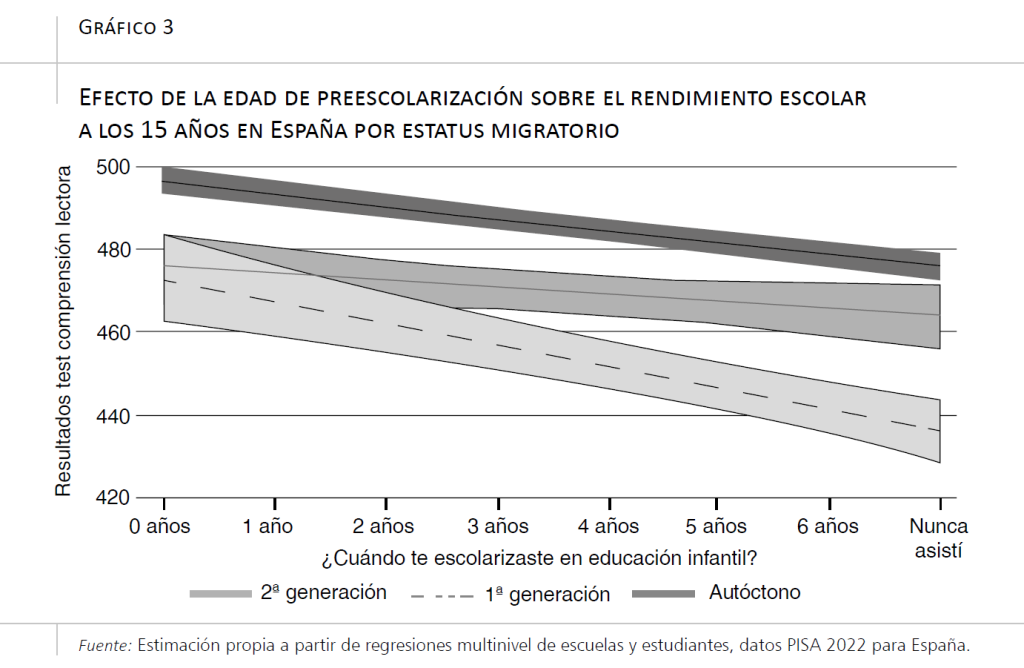

Más allá de la equidad en el acceso, es importante comprobar si el potencial efecto compensador de la educación preescolar implica que los hijos de los hogares migrantes se ven más beneficiados que los demás por su escolarización temprana. El gráfico 3 muestra la relación entre la edad a la que los estudiantes comenzaron su escolarización y sus puntuaciones en comprensión lectora, diferenciando, de nuevo, entre autóctonos, segundas generaciones y primera generación, según los datos de PISA 2022. Los resultados reflejan tanto los beneficios de la escolarización temprana (diferencias en la pendiente de las rectas) como las desigualdades que existen entre los grupos (distancias entre ellas).

En primer lugar, la educación preescolar tiene siempre un impacto positivo, como cabría pensar. Se observa una relación negativa general entre la edad de inicio de la escolarización y el rendimiento en comprensión lectora: cuanto más tarde comienza un estudiante su escolarización, menores son sus puntuaciones. Esta tendencia es consistente en los tres grupos analizados, lo que subraya el impacto positivo de la educación preescolar en el desarrollo de habilidades clave. Sin embargo, las diferencias entre grupos son notables. Los estudiantes autóctonos obtienen sistemáticamente las puntuaciones más altas, independientemente de la edad de inicio. Las segundas generaciones presentan resultados intermedios. Los estudiantes de primera generación muestran los resultados más bajos en todos los rangos de edad, reflejando las barreras adicionales asociadas a su experiencia migratoria y al hecho de haber nacido fuera del país.

Dicho esto, aunque la escolarización temprana beneficia a todos los grupos, no parece cerrar completamente las brechas entre ellos. Por ejemplo, incluso cuando los estudiantes comienzan su escolarización a edades muy tempranas (1 o 2 años), persisten diferencias significativas en las puntuaciones entre autóctonos y migrantes. Esto pone de manifiesto que, si bien la educación preescolar es una herramienta fundamental para mejorar el rendimiento académico, no es suficiente por sí sola para eliminar las desigualdades que sitúan en peor posición relativa a las segundas generaciones. Es más, por la pendiente de la línea gris se podría decir que las segundas generaciones son el colectivo de entre los analizados que menos beneficios tiene de su escolarización temprana.

3. Tercera señal de riesgo: el rendimiento escolar a los 15 años

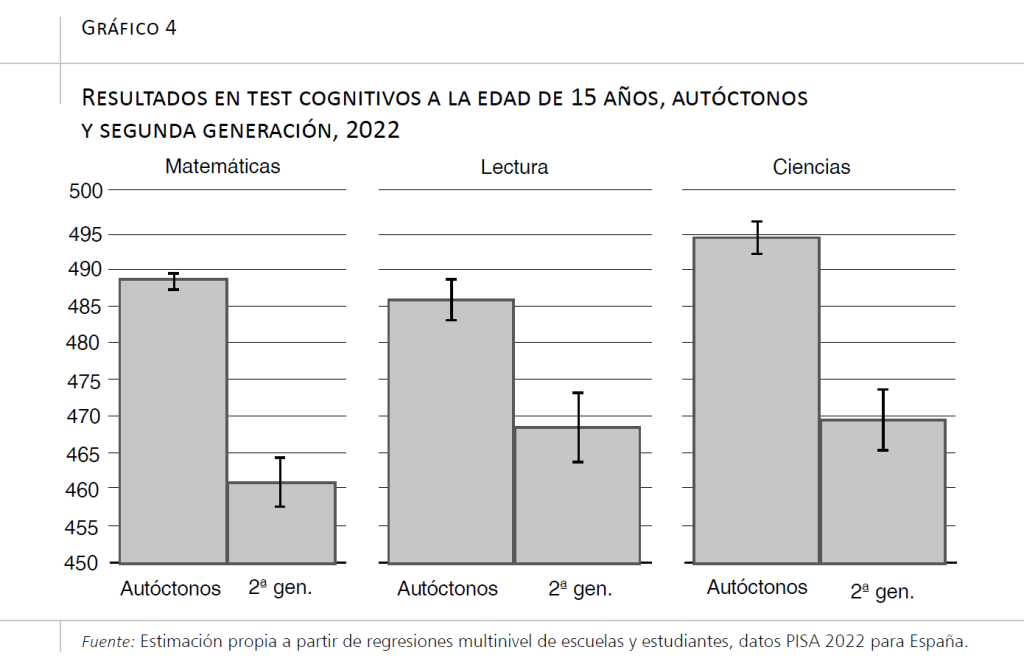

¿Cómo es la brecha de rendimiento al fianl de la educación obligatoria entre los hijos de inmigrantes y autóctonos? El gráfico 4 muestra cómo la puntuación media en los resultados de las pruebas cognitivas PISA que obtienen los autóctonos y las segundas generaciones difieren significativamente. Contra lo que se suele creer, estos test miden una dimensión del rendimiento muy específica que no permite hacer afirmaciones sobre «las notas» (Carabaña, 2015). Se trata más bien de una medida abstracta, y acordada de manera un tanto artificial, de lo que se estima que un adolescente de 15 años debería saber en cada una de las materias para tener un perfil competitivo para llevar a cabo una vida normal, dada su generación. Para tener una idea precisa de lo que implica el tamaño de esta brecha cognitiva entre los hijos de autóctonos y las segundas generaciones, valga decir que la desviación típica en España para matemáticas es de 85 puntos, para lectura de 96 y para ciencias de 90 puntos.

Una parte no despreciable de esta brecha se asocia con el nivel educativo de los padres de estos alumnos (ver gráfico A.1 en el apéndice). Cuando este ejercicio se hace con puntuaciones más relacionadas con el rendimiento escolar concreto, la distancia entre los hijos de migrantes y autóctonos se reduce mucho más claramente, al descontar el efecto del estatus socioeconómico de cada uno de los hogares (Cebolla, 2021).

El mal uso que se suele hacer en España de las medias PISA cada vez que la OCDE hace público alguno de sus estudios, desaconseja alimentar las comparaciones y rankings autonómicos que, muchas veces, se deben a efectos de composición y, casi nunca, a las decisiones concretas que cada autonomía hace en relación con su política educativa. A pesar de ello, se puede probar. En términos generales, los sistemas educativos autonómicos logran una integración razonable para los hijos de inmigrantes nacidos en el país, dentro de las diferencias que existen entre territorios. Esto sugiere que el origen migratorio de los padres no genera, en términos generales, una brecha significativa en el rendimiento educativo dentro de cada región2.

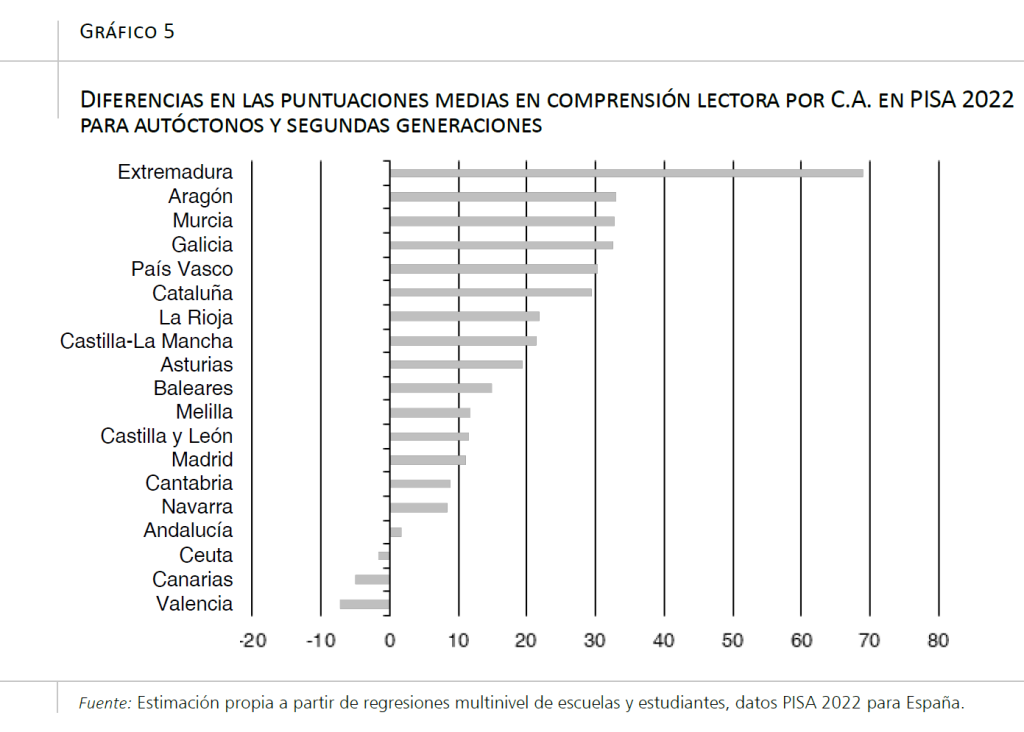

El gráfico 5 presenta una medida específica de la brecha existente entre autóctonos y segundas generaciones en las distintas comunidades autónomas en comprensión lectora, lo que facilita una comparación del rendimiento educativo entre ambos grupos en función del contexto regional.

En algunas comunidades autónomas, como Extremadura, la diferencia entre autóctonos y segundas generaciones es más notable. Sin embargo, en otras, como Valencia, no existe. La explicación de estas diferencias es imposible con el tipo de datos con que contamos. Por una parte, la composición por origen nacional y nivel de renta de los flujos migratorios hacia estos territorios podría estar detrás de las diferencias. Sin poder confirmarlo, lo más sensato es pensar que las diferencias en el funcionamiento de los sistemas educativos propios de cada territorio serán solo marginalmente importantes.

4. ¿Esperan llegar a la universidad?

Uno de los asuntos que más interés ha atraído en el estudio de la experiencia educativa de los hijos de los inmigrantes en los países desarrollados es el llamado efecto del “optimismo inmigrante”. Esta idea hace referencia a la tendencia de las familias migrantes a mostrar altas aspiraciones educativas y actitudes positivas hacia el aprendizaje, a pesar de enfrentarse a desventajas estructurales como menores recursos económicos o barreras culturales. Ya en los años 70, los sociólogos identificaron que las expectativas educativas podían mediar entre el origen social y los resultados educativos. En este contexto, surgió el concepto del paradigma expectativa-logro (expectation-achievement paradox), inicialmente aplicado a grupos como los afroamericanos en Estados Unidos. Posteriormente, Kao y Tienda (1998) lo reformularon como una paradoja, al observar que las altas expectativas educativas entre los hijos de inmigrantes no siempre se traducían en logros académicos proporcionales3. El optimismo inmigrante ha sido documentado en numerosos países europeos. Sin embargo, en el sur de Europa, la evidencia es menos clara. Por ejemplo, en Italia no se observa esta tendencia de forma generalizada (Minello y Barban, 2012), mientras que en España la evidencia es más bien contradictoria ya que, aunque parece existir para las primeras generaciones (Gil-Hernández y Gracia, 2018), no está claro que sea el caso entre las segundas (Cebolla et al., 2021).

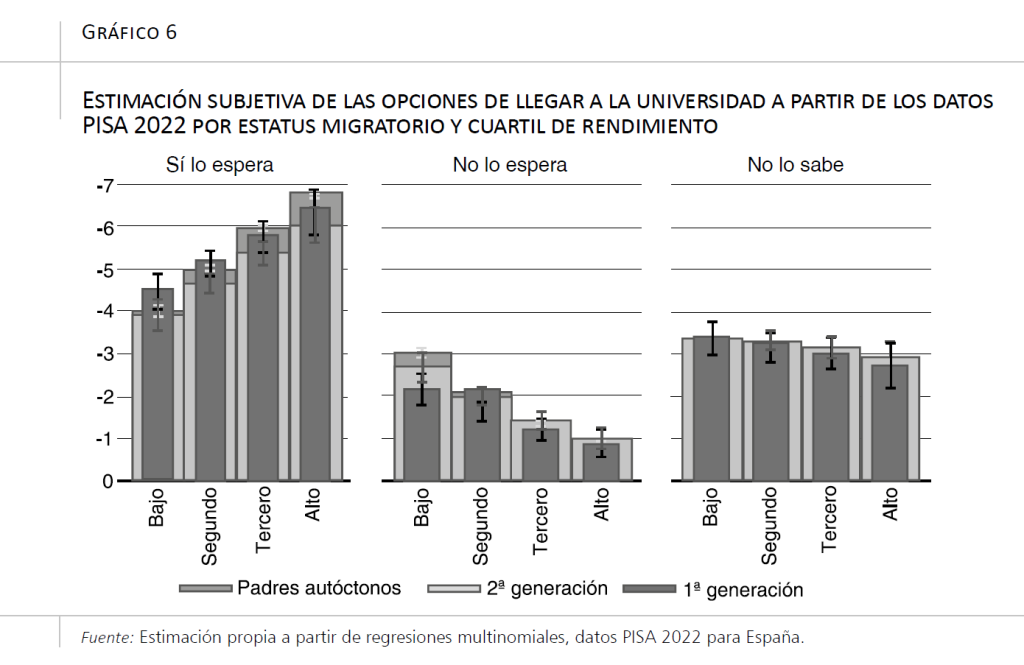

Quizás los datos de PISA no son la mejor herramienta para detectar si entre las segundas generaciones se produce ese optimismo educativo de las familias inmigrantes. Para hacerlo, lo ideal es contar con datos de rendimiento escolar más que con pruebas estandarizadas cognitivas para comprobar cómo los padres o los hijos expresan sus expectativas educativas en cada tramo de resultados. Ante la falta de este tipo de datos, podemos analizar las respuestas que los estudiantes clasificados como segunda generación dan a la pregunta de si creen que llegarán a la universidad, teniendo en cuenta si sus puntuaciones en los test cognitivos les sitúan en el cuartil bajo, segundo, tercero o el más alto de rendimiento. El gráfico 6 compara la proporción de estudiantes con origen en familias autóctonas o migrantes que eligen alguna de las tres categorías de respuesta cuando se les pregunta si esperan llegar a la universidad (sí lo espera, no lo espera o no lo sabe) y en función del cuartil de rendimiento académico (bajo, segundo, tercero y alto). En la categoría “sí lo espera”, los inmigrantes de primera generación muestran niveles de optimismo similares a los autóctonos, especialmente en los cuartiles más altos de rendimiento, aunque también se puede ver que están mejor representados entre quienes responden “no lo espera” y “no lo sabe”. Esto podría indicar que, aunque los niños inmigrantes tienen expectativas positivas, su confianza depende en mayor medida que para los autóctonos del rendimiento académico concreto.

Lo más relevante para el objeto de este artículo es que la segunda generación de inmigrantes (barra gris oscura) tiene expectativas de alcanzar la universidad más bajas que los autóctonos (y que los estudiantes de primera generación) en todos los cuartiles de rendimiento, especialmente en “no lo espera”. Esto podría reflejar una falta de ambición o una percepción limitada de las oportunidades educativas, posiblemente influenciada por barreras estructurales como desigualdad socioeconómica o discriminación.

De nuevo aquí, la evidencia del optimismo inmigrante en España parece limitarse a las primeras generaciones o estar mucho menos marcado que en otros países europeos. La segunda generación, en particular, enfrenta desafíos significativos que podrían limitar sus aspiraciones educativas. Es cierto que las expectativas no son un indicador directo de éxito educativo, ya que pueden estar construidas a partir de información imperfecta. Pero también hay indicios de que pueden resultar de una cierta selección positiva de las familias que emigran frente a las que no lo hacen. Por eso, este es un primer indicio de la menor selección de la inmigración hacia España. Este puede ser un factor sistemático que debe tenerse en cuenta en los estudios sobre la forma en la que se incorporan en sus sociedades de acogida.

5. Cuarto indicio de desventaja: probabilidad de alcanzar la Universidad

El paso siguiente es comprobar cuántos de los integrantes de las segundas generaciones alcanzan la universidad. Para ello, podemos recurrir a dos fuentes. La primera es la Encuesta Social Europea (ESS), que en su cuestionario pregunta de manera sistemática por el país de nacimiento de los padres de los encuestados. La segunda es la EPA que, suele decirse, es una de las mejores herramientas para conocer la estructura social del país. Las ventajas de la primera fuente frente a la segunda son muy escasas. Sin embargo, la ESS permite comparar el comportamiento de España con respecto a la media de los demás países que participan en esta infraestructura europea.

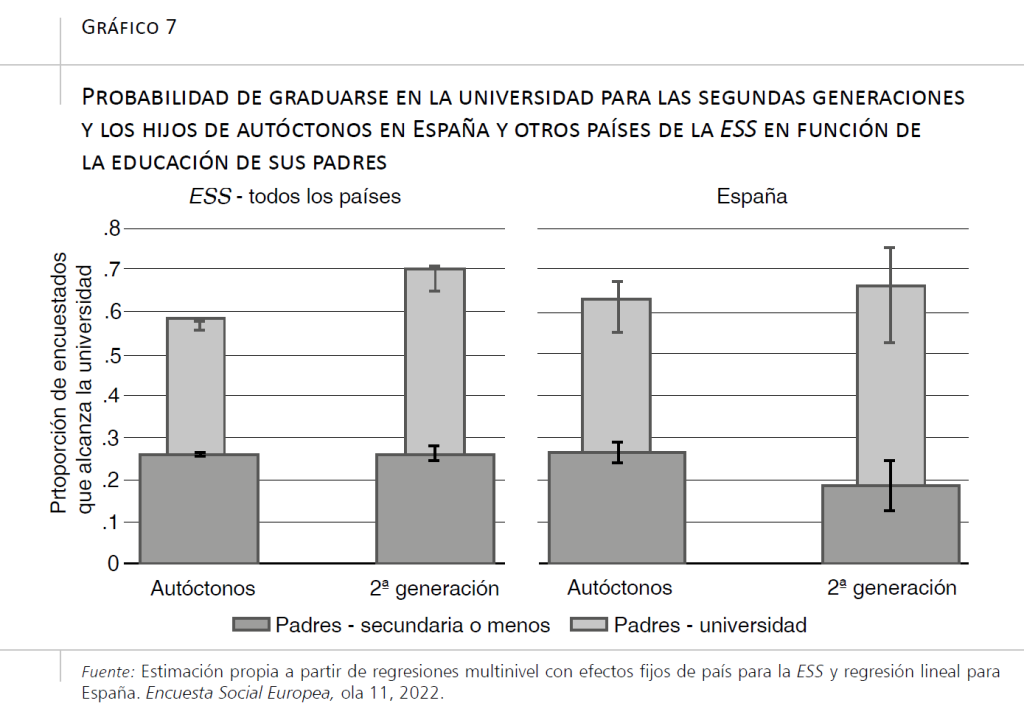

De nuevo aquí encontramos indicios de que nuestras segundas generaciones podrían estar obteniendo resultados por debajo de lo que sus semejantes obtienen en otros países de nuestro entorno cuando se comparan con los hijos de los autóctonos. El gráfico 7 compara la probabilidad de alcanzar estudios universitarios entre hijos de autóctonos y segundas generaciones en dos contextos: la media de todos los países ESS y España. Las barras representan dos grupos según el nivel educativo de los padres (tomando el más alto de los dos): padres con secundaria o menos (negro) y padres con estudios universitarios (gris).

En la media europea, las segundas generaciones tienen una mayor probabilidad de alcanzar estudios universitarios en comparación con los autóctonos, especialmente cuando los padres tienen estudios universitarios. La diferencia entre ambos grupos es pequeña pero positiva, lo que sugiere que las segundas generaciones tienden a superar a los autóctonos en términos educativos. Sin embargo, en España, el patrón es diferente. Las segundas generaciones muestran una menor probabilidad de alcanzar estudios universitarios en comparación con los autóctonos, independientemente del nivel educativo de los padres. Utilizando otras fuentes, como el estudio de las segundas generaciones de Portes y Aparicio (2025) antes citado, también se ha podido ver que mientras que entre los autóctonos había un 40 por ciento de graduados universitarios, entre los hijos de los migrantes solo había en torno a uno de cada cuatro (Cebolla, 2021).

La peor posición relativa de las segundas generaciones en España se ve tanto cuando se compara a los hijos de los universitarios (que en la media de la ESS parecen incluso superar a los hijos de los autóctonos) como, sobre todo, entre los hijos de los menos educados. En este caso vemos que mientras en Europa se alcanza una igualdad casi total en el comportamiento de los hijos de autóctonos y las segundas generaciones, en España, los segundos están claramente por debajo de los primeros. Menos de uno de cada cinco hijos de inmigrantes que pertenecen a las segundas generaciones alcanza la universidad, comparado con uno de cada cuatro entre los hijos de los autóctonos.

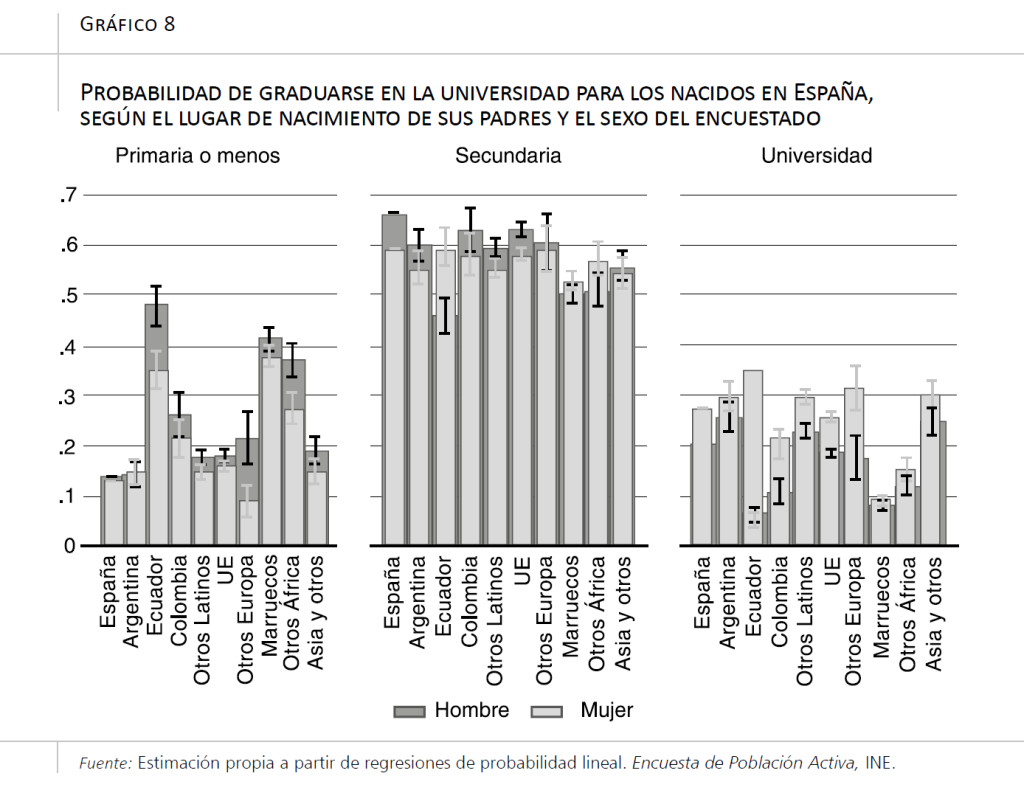

La peor posición de las segundas generaciones en España se puede también confirmar si utilizamos una fuente estadística que, aunque no permite comparar entre países, es más sólida. Con los datos de la EPA, además, es posible explorar la naturaleza del logro educativo desagregando por otras categorías como el sexo del encuestado o el país de nacimiento de los padres. Esto es lo que se puede ver en el gráfico 8. En este caso, el eje horizontal recoge el país (o regiones más amplias de países si la muestra nacional no es suficiente) en el que nacieron los padres. Para los autóctonos, el país es España y para los demás, el que corresponda según donde nacieron sus progenitores. El gráfico diferencia, además, por sexo del encuestado.

El gráfico muestra una clara estratificación en los niveles de logro educativo entre las segundas generaciones en España, con diferencias significativas según el origen y el género.

En el nivel educativo más bajo, “primaria o menos”, se observa que los descendientes de origen español tienen una proporción relativamente baja en comparación con los grupos de origen extranjero. Los grupos provenientes de Marruecos, África y Asia muestran mayores proporciones en este nivel educativo, lo cual refleja una desventaja significativa en comparación con los autóctonos. Dentro de estos grupos, las mujeres tienden a estar ligeramente mejor representadas que los hombres, lo que sugiere una mayor vulnerabilidad educativa femenina. En el nivel “secundaria”, los datos muestran una convergencia general entre los grupos analizados. Este es el nivel donde más se acumulan la mayoría de las segundas generaciones, independientemente de su origen. Sin embargo, persisten diferencias notables entre hombres y mujeres en algunos grupos. Por ejemplo, los hombres tienden a estar mejor representados en los casos de descendientes de Marruecos y África, mientras que las mujeres destacan más en otros orígenes como América Latina.

En lo que respecta al acceso a la universidad, hay patrones interesantes que merecen atención detallada. En primer lugar, los descendientes de españoles tienen la mayor proporción de acceso a estudios universitarios, destacándose como el grupo con mejores resultados en este nivel educativo. Sin embargo, hay otros grupos que muestran niveles de acceso similares o cercanos a los españoles, como los provenientes de Argentina y otros países de Europa. Esto sugiere que, en ciertos casos, las segundas generaciones de origen extranjero logran niveles educativos comparables a los autóctonos, posiblemente debido a factores como un mayor capital cultural o socioeconómico heredado por sus familias. Finalmente, los descendientes de ecuatorianos y colombianos presentan proporciones significativamente más bajas en el acceso a la universidad (Perú y Bolivia pertenecerían a este grupo, aunque no están desagregados por su menor número de casos y para simplificar la presentación). Este resultado es llamativo, dado que estos grupos comparten el idioma español y, en teoría, deberían enfrentar menos barreras lingüísticas en el sistema educativo. Los grupos con origen marroquí y el resto de África muestran tasas aún más reducidas de acceso universitario.

Las diferencias de género también son notables en este nivel educativo. Curiosamente, las mujeres tienden a superar a los hombres en la proporción de acceso a estudios universitarios dentro de la mayoría de los grupos analizados, con la excepción de Ecuador, Marruecos y otros países de África.

6. Última señal de alarma: el rendimiento de la educación en el mercado laboral

La educación ha sido en España, como en otros países, el recurso más importante para garantizarse una buena transición a la vida adulta y una estabilidad laboral suficiente tanto para los autóctonos como para los inmigrantes. En el caso de España, un país que castiga con altísimos niveles de inestabilidad en el empleo a los jóvenes, se ha visto que la educación es el mejor antídoto para evitar el desempleo. Sin embargo, los inmigrantes en España durante la durísima recesión de 2008 obtuvieron menores beneficios de sus credenciales educativas en comparación con los nativos (Cebolla et al., 2015). Esto amplió las desigualdades preexistentes. Además, se identificaron diferencias significativas dentro de la población migrante: los trabajadores africanos y latinoamericanos fueron los más afectados por la depreciación de sus credenciales educativas, mientras que los europeos orientales experimentaron una menor desventaja relativa. Los autores sugieren que factores como la calidad de la educación en los países de origen, el tiempo de residencia en España y las barreras estructurales del mercado laboral contribuyen a estas desigualdades.

En este último apartado vamos a comprobar cómo esta situación puede haber evolucionado en tiempos más recientes. Se puede decir que este análisis es solo parcialmente relevante para un estudio sobre la educación de las segundas generaciones. Sin embargo, no cabe duda de que uno de los mayores incentivos para la inversión educativa es la posibilidad de obtener retornos importantes en el futuro a la inversión de esfuerzo presente que implica la educación. En otros apartados se ha hecho referencia a la importancia de los efectos de composición de clase o de educación de los padres para explicar por qué los hijos de los migrantes o las segundas generaciones podrían estar teniendo peores resultados educativos que los autóctonos. Pues bien, la explicación que esta última sección empírica del trabajo pone al alcance del lector para evaluar las brechas educativas que venimos de discutir es, de nuevo, la educación universitaria que parece proteger ampliamente a migrantes y autóctonos de la inestabilidad laboral.

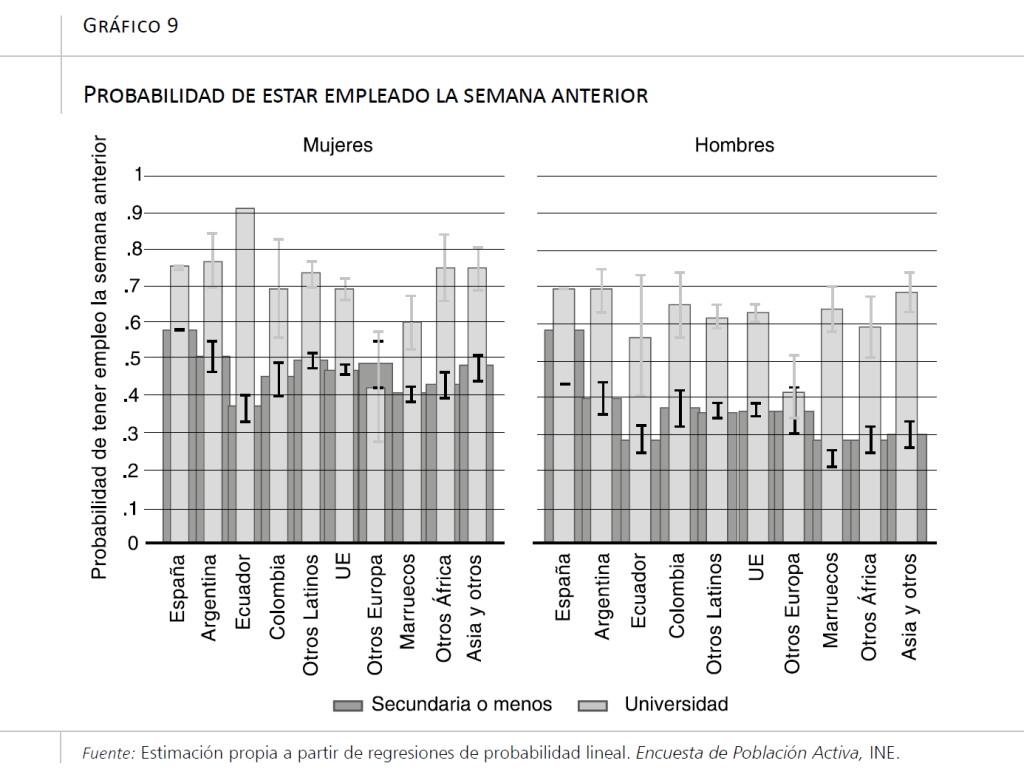

El gráfico 9 presenta la probabilidad de estar empleado la semana anterior a la encuesta, diferenciando por género, nivel educativo y origen nacional. La educación universitaria es un factor clave para proteger contra el desempleo, tanto para hombres como para mujeres, independientemente de su origen. Este efecto es particularmente evidente en el caso de las españolas: aquellas con estudios universitarios presentan una tasa de empleo cercana al 75 por ciento, mientras que las que tienen secundaria o menos apenas alcanzan el 60 por ciento. Este patrón se extiende a otros grupos de segundas generaciones con educación universitaria, que logran tasas de empleo similares a las españolas, lo que sugiere que la educación superior nivela las diferencias entre nativos e inmigrantes.

Sin embargo, existen lagunas entre los hombres, especialmente aquellos con menor nivel educativo. El caso de los marroquíes es especialmente dramático: entre los hombres que no alcanzaron estudios universitarios, solo un 30 por ciento estaba empleado la semana anterior a la encuesta, una cifra significativamente inferior a la de otros grupos. En contraste, los marroquíes con educación universitaria logran tasas de empleo similares a las de los españoles, lo que evidencia que la universidad tiene un impacto igualador en el mercado laboral.

En general, la información recogida en el gráfico subraya cómo la educación universitaria actúa como un mecanismo protector frente al desempleo para todos los grupos analizados. Sin embargo, aquellos con menor nivel educativo enfrentan mayores barreras, especialmente los hombres migrantes de origen africano y latinoamericano. Esto refuerza la importancia de políticas educativas y laborales que promuevan el acceso a la universidad y reduzcan las desigualdades estructurales en el mercado laboral español.

7. Conclusiones y discusión de los resultados

Aunque en términos generales el modelo de gestión de la inmigración en España ha sido positivo, existen indicios de que la población que agrupamos bajo la etiqueta de segundas generaciones podría estar mostrando ciertos signos de desventaja. Ninguna de las dos famosas paradojas de la integración, la que apunta a que los hijos de los inmigrantes son más sanos en media que los de los autóctonos, pero también la que señala que son más optimistas en lo que respecta al éxito educativo, se cumplen en España.

Los hijos de los inmigrantes que nacen en España tienen cierta desventaja perinatal (mayor riesgo de muy bajo peso al nacer, de macrosomía y de prematuridad). Aunque esto parece una afirmación algo pintoresca para lectores menos familiarizados con la desventaja en el desarrollo infantil, este tipo de diferencias ganan relevancia a lo largo del ciclo vital, tanto en términos de salud como en otros aspectos relacionados con el logro.

Una parte de estas desventajas iniciales podrían compensarse en la fase de educación preescolar. Como hemos visto, las segundas generaciones acceden en condiciones prácticamente iguales a esta fase temprana de la escolarización que los hijos de los autóctonos. Sin embargo, la segunda señal de alarma es que el efecto positivo de la preescolarización sobre el rendimiento en secundaria es menor para las segundas generaciones que para los hijos de autóctonos. Esto puede deberse a diferencias en la calidad de las escuelas infantiles que escolarizan a unos y otros.

Llegados a la secundaria, las puntuaciones en test cognitivos de ambos tipos de estudiantes también muestran una significativa desventaja para las segundas generaciones. Utilizando la lógica de PISA, los peores resultados se pueden confirmar en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Una parte de esta desventaja parece reducirse cuando se tiene en cuenta la educación media de los padres, aunque no toda. Alguna parte de las dificultades que experimentan estos estudiantes parece muy resistente a las explicaciones convencionales.

Otra importante señal de alarma es el acceso a la universidad. Los países de nuestro entorno tienen de media tasas de acceso a la universidad en sus segundas generaciones muy similares de las de los hijos de los autóctonos, incluso por encima. España es algo diferente en este sentido. Nuestras segundas generaciones presentan tasas de acceso a la educación terciaria significativamente por debajo de las de los hijos de padres nacidos en España cuando el hogar no tiene un perfil educativo alto.

Por último, la educación universitaria aumenta de manera significativa la probabilidad de estar empleado tanto para los hijos de migrantes como para los de autóctonos. Existen diferencias entre grupos en este sentido, aunque son menores. Los problemas aparecen entre quienes no logran este nivel educativo. El ejemplo más llamativo es entre los hijos varones de marroquíes y ecuatorianos, que tienen tasas de ocupación bajísimas, de alrededor del 30 por ciento.

Esto nos trae a la última de las conclusiones. Las diferencias por origen nacional en España son relativamente menores, pero sitúan de manera sistemática a los africanos y algunos latinoamericanos entre los más desaventajados. Esto no debe hacernos pensar automáticamente en argumentos culturales, aunque el riesgo de hacerlo es casi inevitable. España ha atraído durante las últimas décadas flujos migratorios mucho menos positivamente seleccionados que los demás países de nuestro entorno. Además, un factor de atracción de nuestro país como destino migratorio ha sido a menudo un mercado laboral que demandaba fuerza de trabajo para puestos de trabajo poco cualificados. Estos hechos pueden ayudarnos a entender cómo, aunque las diferencias entre las segundas generaciones y los hijos de autóctonos no sean extraordinarias, la brecha entre ambos grupos pueda ser mayor en España de lo que es en la experiencia comparada de otros destinos migratorios en Europa.

Bibliografía

Almond, D., Currie, J., y Duque, V. (2018). Childhood circumstances and adult outcomes: Act II. Journal of Economic Literature, 56(4), 1360-1446.

Aparicio, R., y Portes, A. (Eds.). (2021). Los nuevos españoles: la incorporación de los hijos de inmigrantes. Bellaterra.

Carabaña, J. (2015). La inutilidad de PISA para las escuelas. Los libros de la Catarata.

Cebolla–Boado, H. (2021). Una mirada de largo plazo a los determinantes del logro educativo de hijos de inmigrantes en España. En R. Aparicio y A. Portes (Eds.) Los nuevos españoles: la incorporación de los hijos de inmigrantes (93-116). Bellaterra.

Cebolla-Boado, H., y González-Ferrer, A. (2013). Inmigración: ¿integración sin modelo? Alianza editorial.

Cebolla-Boado, H., y González-Ferrer, A. (2022). The impact of physical separation from parents on the mental wellbeing of the children of migrants. Journal of Ethnic and Migration Studies, 48(10), 2436-2454.

Cebolla-Boado, H., González-Ferrer, A., y Soysal, Y. (2021). It is all about “Hope”: Evidence on the immigrant optimism paradox. Ethnic and racial studies, 44(2), 252-271.

Cebolla-Boado, H., y Manzano, D. (2025). Tracing the evolution of preschool’s impact on education over a century: Spain, 1900-1973. European Societies, 1-50.

Cebolla-Boado, H., Miyar-Busto, M., y Muñoz-Comet, J. (2015). Is the Spanish recession increasing inequality? Male migrant-native differences in educational returns against unemployment. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41(5), 710-728.

Cebolla-Boado, H., Radl, J., y Salazar, L. (2017). Preschool education as the great equalizer? A cross-country study into the sources of inequality in reading competence. Acta Sociologica, 60(1), 41-60.

Cebolla-Boado, H., Suárez-Vergne, Á., Martín, T. C., y García, T. M. (2025). Birth weight in a warming world: Investigating the protective role of the “healthy immigrant effect” against extreme heat. Population and Environment, 47(1), 13.

Dello Iacono, C., y Stanek, M. (2025). La salud perinatal en España: una comparación entre los niños de origen autóctono y los de origen inmigrante. Panorama Social, 41.

Gabrielli, G., Longobardi, S., y Strozza, S. (2022). The academic resilience of native and immigrant-origin students in selected European countries. Journal of Ethnic and Migration Studies, 48(10), 2347-2368.

Gil-Hernández, C. J., y Gracia, P. (2018). Adolescents’ educational aspirations and ethnic background: The case of students of African and Latin American migrant origins in Spain. Demographic Research, 38, 577-618.

Kao, G., y Tienda, M. (1998). Educational aspirations of minority youth. American Journal of Education, 106(3), 349-384.

Minello, A., y Barban, N. (2012). The educational expectations of children of immigrants in Italy. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 643(1), 78-103.

Miyar-Busto, M., y Garrido Medina, L. (2010). La dinámica de los flujos migratorios de entrada en España. Presupuesto y Gasto Público, 4(61), 11-23.

Polavieja, J. G., Fernández-Reino, M., y Ramos, M. (2018). Are migrants selected on motivational orientations? Selectivity patterns amongst international migrants in Europe. European Sociological Review, 34(5), 570-588.

Portes, A., y Aparicio, R. (2021). Hijos de inmigrantes: sus orígenes e integración en España. Panorama Social, 41.

Portes, A., Gomez, R. A., y Haller, W. (2016). Spanish legacies: The coming of age of the second generation. Univ. of California Press.

Stanek, M., Requena, M., Del Rey, A., y García-Gómez, J. (2020). Beyond the healthy immigrant paradox: decomposing differences in birthweight among immigrants in Spain. Globalization and health, 16, 1-12.

Tåhlin, M. (2007). Class clues. European Sociological Review, 23(5), 557-572.

NOTAS

* Consejo Superior de Investigaciones Científicas (hector.cebolla@cchs.csic.es).