La educación como ascensor social: límites de la expansión educativa

Fecha: noviembre 2025

Fabrizio Bernardi*

Movilidad intergeneracional, expansión educativa, ventaja compensatoria y desigualdades sociales

Panorama Social, N.º 42 (noviembre 2025)

El objetivo de este artículo es analizar el papel que la educación puede seguir desempeñando como ascensor social y como motor de reducción de las desigualdades. La investigación reciente ha puesto de relieve tres mecanismos que limitan la capacidad de la educación para reducir las desigualdades sociales y favorecer la movilidad intergeneracional. Estos son: la ventaja compensatoria de la que se benefician los individuos de origen social elevado; la ventaja directa en el acceso a ocupaciones de mayor prestigio e ingresos de la que disfrutan, a igualdad de nivel educativo, quienes provienen de clases favorecidas, y el desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo cualificado. En el artículo se examina cada uno de estos mecanismos.

1. INTRODUCCIÓN

La expansión educativa constituye uno de los fenómenos más relevantes que han marcado la historia reciente de España, contribuyendo de manera decisiva a su transformación social y a su modernización económica durante la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. En la cohorte de nacidos inmediatamente antes del inicio de la Guerra Civil, entre 1931 y 1935, únicamente alrededor del 5 % alcanzó estudios universitarios, mientras que aproximadamente el 83 % carecía de estudios o solo había completado la enseñanza elemental. Sesenta años después, entre quienes nacieron entre 1991 y 1995, el porcentaje de titulados universitarios se elevó a alrededor del 35 %, al tiempo que la proporción con únicamente estudios elementales se redujo hasta situarse en torno al 5 %. En otras palabras, en el transcurso de apenas tres generaciones, de los abuelos nacidos en los años treinta a los nietos nacidos en los años noventa del siglo XX, la proporción de universitarios se multiplicó por siete, mientras que el peso de quienes solo alcanzaban la educación primaria o carecían de estudios pasó de ser mayoritario a representar un porcentaje residual.

Paralelamente a esta profunda expansión educativa, diversos estudios señalan que, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, las desigualdades educativas asociadas al origen socioeconómico familiar tendieron asimismo a reducirse (Bernardi y Ballarino, 2014; Requena y Bernardi, 2005). Por ejemplo, la brecha en la probabilidad de acceder a estudios posobligatorios entre los individuos de clase alta y los de clase baja ascendía a 60 puntos porcentuales en la cohorte nacida en la década posterior a la Guerra Civil, y se redujo a cerca de la mitad (33 %) en la cohorte nacida en los años noventa (Bernardi y Valdés 2025, figura 3). Asimismo, la expansión educativa ha funcionado como un importante mecanismo de movilidad social, al ofrecer a los grupos tradicionalmente relegados a los estratos inferiores de la jerarquía social la posibilidad de que sus descendientes mejoraran su posición relativa mediante el acceso a la educación.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, las desigualdades educativas asociadas al origen socioeconómico familiar tendieron asimismo a reducirse.

No obstante, a esta interpretación optimista de las tendencias pasadas conviene introducir dos matices. En primer lugar, aunque las desigualdades educativas se han reducido, su magnitud sigue siendo notable: en la actualidad, casi dos de cada tres hijos de progenitores de clase alta alcanzan estudios universitarios, frente a solo uno de cada cinco hijos de padres de clase baja1. En segundo lugar, existen indicios de que el proceso de reducción de las desigualdades educativas entre las cohortes nacidas después de 1980 se ha estancado y ya no progresa al ritmo sostenido que caracterizó a las décadas anteriores (Bernardi y

Valdés, 2025).

Este es el marco general de macrotendencias en el que se sitúa el presente artículo, cuyo objetivo es analizar el papel que la educación puede seguir desempeñando como ascensor social y como motor de reducción de las desigualdades. La investigación reciente ha puesto de relieve tres mecanismos que limitan la capacidad de la educación para reducir las desigualdades sociales y favorecer la movilidad intergeneracional. Estos son: (i) la ventaja compensatoria de la que se benefician los individuos de origen social elevado; (ii) la ventaja directa en el acceso a ocupaciones de mayor prestigio e ingresos de la que disfrutan, a igualdad de nivel educativo, quienes provienen de clases favorecidas; y (iii) el desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo cualificado. En las secciones siguientes se examina cada uno de estos mecanismos.

2. Ventaja de compensación

El mecanismo denominado ventaja de compensación explica que los padres de clases sociales altas actúan como una especie de “red de seguridad” o “máquinas de segundas oportunidades” (Bernardi, 2014). De esta manera, ayudan a sus hijos a sobreponerse a experiencias o resultados negativos que, en otros contextos, podrían limitar sus posibilidades de éxito educativo y profesional en el futuro. En el ámbito del estudio de las desigualdades educativas, la noción de ventaja de compensación se refiere a situaciones en las que, pese a un bajo rendimiento académico, los estudiantes de clases altas logran alcanzar niveles elevados de escolarización. Un ejemplo claro es la repetición de curso en la ESO, un indicador de bajo rendimiento que reduce de manera significativa la probabilidad de acceder a estudios posobligatorios. Sin embargo, en el caso de los estudiantes de clase alta, esta circunstancia no disminuye en igual medida sus posibilidades de continuar estudiando. Esto se debe a que sus familias suelen resistirse al abandono escolar y cuentan con recursos culturales, sociales y económicos que favorecen la continuidad educativa, ya sea ayudando directamente en las tareas escolares, contratando clases particulares o trasladando al estudiante a centros privados menos exigentes.

La noción de ventaja de compensación se refiere a situaciones en las que, pese a un bajo rendimiento académico, los estudiantes de clases altas logran alcanzar niveles elevados de escolarización.

En términos empíricos, repetir curso reduce en 24 puntos porcentuales la probabilidad de completar estudios posobligatorios entre los alumnos de clase baja, mientras que la reducción es de solo 6 puntos entre los de clase alta. Dicho de manera más directa: la repetición de curso suele ser solo un tropiezo que no impide a los estudiantes de clase alta continuar hasta niveles universitarios, mientras que entre sus pares de clase baja es más frecuente que represente el primer paso hacia el abandono escolar. Bernardi y Valdés (2025) denominan a este tipo de ventaja de compensación el “efecto Froilán”, en alusión a un miembro de la Casa Real que, pese a diversos tropiezos académicos, logró finalizar el bachillerato en Estados Unidos y matricularse en una universidad privada en Madrid.

3. El efecto directo del origen social sobre el logro ocupacional

Además de la ventaja de compensación, otro proceso que refuerza las desigualdades sociales y limita el papel del sistema educativo como ascensor social es el efecto directo del origen social sobre el logro ocupacional (DESO, por sus siglas en inglés, Direct Effect of Social Origins) (Bernardi y Ballarino, 2016). Este proceso explica que, entre individuos con el mismo nivel educativo, los de clase alta tienden a acceder a ocupaciones de mayor estatus socioeconómico o con ingresos más elevados. De esta manera, incluso cuando la educación iguala formalmente a los estudiantes, las desigualdades de origen siguen influyendo en los resultados ocupacionales y socioeconómicos.

La ventaja adicional de la que gozan los individuos de origen social alto a la hora de acceder a mejores ocupaciones puede explicarse por diversos factores. Además de la influencia directa que sus padres pueden ejercer en los procesos de selección, estos individuos cuentan con mayores recursos económicos, lo que les permite esperar hasta encontrar un empleo acorde con sus cualificaciones sin la presión inmediata de cubrir necesidades básicas. También disponen de capital social, como contactos e información privilegiada obtenidos a través de redes familiares y capital cultural, por ejemplo, habilidades de autopresentación o la facilidad para desenvolverse en entornos de prestigio, que facilitan el acceso a posiciones de mayor nivel.

El cuadro 1 presenta los resultados de una investigación realizada a partir de la agregación de diferentes barómetros mensuales del CIS, entre febrero de 2013 y marzo de 2018. Al combinar estos ficheros se obtiene una muestra muy amplia, con más de 70.000 casos, lo que permite distinguir con gran detalle las ocupaciones parentales, medidas según la Clasificación Nacional de Ocupaciones a 3 dígitos (Bernardi y Gil-Hernández, 2020). Asimismo, es posible considerar el nivel educativo con gran precisión, distinguiendo entre bachillerato y formación profesional para los estudios secundarios, así como el campo de estudios entre los universitarios.

En el cuadro 1 se comparan los ingresos mensuales de individuos que han alcanzado el mismo nivel educativo en función de la ocupación de sus padres. Más concretamente, se muestra la ventaja en términos de ingresos netos mensuales que obtienen los hijos cuyos padres desempeñaban ocupaciones como directores comerciales y generales, profesores universitarios y notarios, en comparación con los hijos de albañiles con el mismo título educativo. Esta ventaja resulta ser sustancial: los hijos de alto directivos de las empresa privadas y públicas, notarios, registradores y procuradores, jueces, especialistas en organización, y profesores universitarios y políticos gana en promedio, entre 320 y 460 euros más al mes que los hijos de albañiles con el mismo nivel educativo.

El cuadro 1 considera a los individuos de todos los niveles educativos y representa la ventaja media asociada a tener padres de una determinada clase social. Además, es posible calcular un equivalente del cuadro 1 de manera separada para cada nivel de estudio, por ejemplo, entre quienes poseen estudios primarios, posobligatorios o universitarios. El resultado de este análisis estratificado por nivel educativo muestra que el DESO es mayor entre quienes han alcanzado estudios universitarios o de posgrado (Bernardi y Gil-Hernández, 2021, Tabla A7 panel inferior). Por ejemplo, entre los universitarios, los hijos de profesores universitarios, así como de jueces y abogados, presentan una ventaja de aproximadamente 500 euros mensuales.

Asimismo, si en lugar de los ingresos se considera la calidad de la ocupación mediante un indicador de estatus socioeconómico, el DESO más elevado se observa entre quienes no han alcanzado niveles universitarios de estudio (Bernardi y Gil-Hernández, 2021, Tabla A.7 panel superior). Dicho de otro modo, los hijos de clase alta que no completan estudios universitarios logran acceder a ocupaciones de mayor nivel y evitan las ocupaciones manuales de menor estatus, en comparación con los hijos de clase baja. Por ejemplo, entre quienes poseen únicamente estudios secundarios, los hijos de clase alta pueden desempeñarse como directores y gerentes de empresas, programadores o entrenadores deportivos, mientras que los hijos de clase baja se concentran en ocupaciones manuales, como conductores de camión o trabajadores de la construcción. Este resultado puede interpretarse como otra forma de ventaja de compensación (Bernardi y Gil-Hernández, 2021, Tabla A.8).

En consecuencia, la investigación indica que los individuos de origen social alto se benefician de dos tipos de ventajas compensatorias: una vinculada al sistema educativo y otra al mercado laboral. En primer lugar, la familia de origen funciona como una red de seguridad, ofreciendo segundas oportunidades que impiden que un bajo rendimiento académico se traduzca automáticamente en una trayectoria detenida en los niveles educativos inferiores. En segundo lugar, incluso cuando se produce un fracaso escolar, los recursos familiares pueden amortiguar la caída hacia ocupaciones de menor estatus. Finalmente, cuando los hijos logran avanzar con éxito en el sistema educativo y alcanzar estudios universitarios, acceden a una ventaja adicional que facilita su inserción en ocupaciones de mayor prestigio y con ingresos más elevados.

4. Desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo con alta cualificación

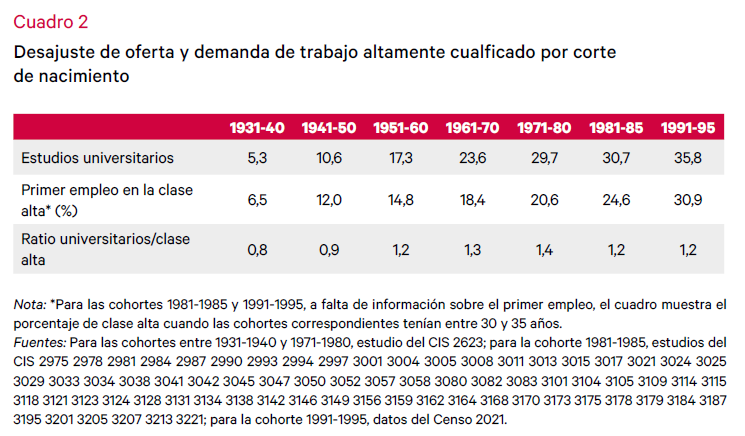

Además de las estrategias de las clases altas, que con la intención de que sus vástagos eviten descender socialmente alteran el funcionamiento del ascensor educativo, existe una razón más estructural que limita el éxito de la expansión educativa para reducir las desigualdades sociales y favorecer la movilidad social. En la primera fila del cuadro 2 se presenta el porcentaje de individuos que han alcanzado estudios universitarios según distintas cohortes de nacimiento. En la fila inferior se muestra el porcentaje de la misma cohorte que ha obtenido un primer empleo en la clase alta. Los datos de las cohortes 1981-1985 y 1991-1995 no son directamente comparables con los de cohortes anteriores, pero aun así el cuadro proporciona evidencia sobre las tendencias a lo largo del tiempo.

El cuadro 2 evidencia dos resultados relevantes. En primer lugar, tanto la proporción de cada cohorte que ha alcanzado estudios universitarios como la proporción que ha accedido a un primer empleo en la clase alta han aumentado con el tiempo. En segundo lugar, el crecimiento del número de titulados universitarios tiende a ser más rápido que la mejora en la estructura ocupacional. En la última fila del cuadro se muestra un indicador del desajuste educativo y ocupacional, calculado como la ratio entre el porcentaje de universitarios y el porcentaje de empleados al inicio de la carrera laboral en la clase alta (Bernardi, 2012). Un valor superior a 1 del indicador de desajuste documenta la existencia de un desequilibrio entre oferta y demanda, indicando que la oferta de trabajadores altamente cualificados supera la demanda.

Conclusiones

A nivel individual, cursar y obtener un título universitario sigue siendo la principal vía de movilidad social para quienes provienen de familias de clase baja. Sin embargo, a nivel social, confiar únicamente en la expansión educativa para reducir las marcadas desigualdades educativas y ocupacionales asociadas al origen socioeconómico resulta insuficiente.

Reducir el abandono escolar y favorecer la continuidad en los estudios posobligatorios tiene un valor intrínseco. No solo mejora las perspectivas vitales de quienes alcanzan un mayor nivel educativo, al disminuir el riesgo de pobreza y desempleo y favorecer dimensiones como la salud, sino que también beneficia a la sociedad en su conjunto, al disponer de una ciudadanía mejor formada, lo que impulsa la innovación y la capacidad de respuesta ante los desafíos contemporáneos.

Sin embargo, persisten obstáculos derivados tanto de las estrategias familiares de origen como de las dinámicas estructurales, que limitan la capacidad de la educación para funcionar como un verdadero ascensor social. En lo que respecta a las estrategias familiares, para las clases altas dicho ascensor rara vez desciende: incluso cuando el rendimiento académico no es suficiente, operan mecanismos, como la ventaja de compensación, que permiten sostener trayectorias educativas y ocupacionales satisfactorias, evitando el descenso hacia posiciones de menor estatus. Del mismo modo, entre quienes logran completar estudios universitarios, los jóvenes de origen acomodado continúan beneficiándose de ventajas adicionales (DESO) en el acceso a empleos mejor remunerados y con mayores perspectivas profesionales, tal como se muestra en el cuadro 1, contribuyendo así a la reproducción de las desigualdades de origen.

En cuanto a las dinámicas estructurales, la mera continuidad de la expansión educativa no se traduce automáticamente en mayores niveles de movilidad social si no viene acompañada de un proceso paralelo de mejora de la estructura ocupacional. Para que el denominado “ascensor social” funcione de manera efectiva, el sistema debe disponer de suficientes espacios en los niveles superiores para acoger a quienes alcanzan credenciales educativas más elevadas. En otras palabras, ampliar el acceso a la educación superior resulta insuficiente si no se generan oportunidades laborales cualificadas que absorban al creciente contingente de graduados.

La mera continuidad de la expansión educativa no se traduce automáticamente en mayores niveles de movilidad social si no viene acompañada de un proceso paralelo de mejora de la estructura ocupacional.

En ausencia de esta correspondencia entre oferta educativa y demanda de trabajo cualificado, la expansión universitaria puede generar fenómenos de sobrecualificación y aumentar la competencia por un número limitado de puestos de alta cualificación (Barone y Ortiz, 2011), lo que limita el potencial de la educación como mecanismo de reducción de las desigualdades sociales. Es importante subrayar que la expansión educativa en la segunda mitad del siglo XX se produjo en el contexto de una modernización del país, el desarrollo de las instituciones del Estado del bienestar y una general mejora de la estructura ocupacional (González y Requena, 2008). En la actualidad, continuar ampliando la educación universitaria tendrá consecuencias limitadas sobre las oportunidades de movilidad social de las clases bajas si no se incrementa paralelamente la demanda de trabajo altamente cualificado. Asimismo, la investigación más reciente indica que la movilidad social es mayor en los países con menor desigualdad económica (Durlauf

et al., 2022). Cuando las condiciones de vida dependen menos de la ocupación alcanzada y las oportunidades son más similares entre clases, los padres sienten menos presión por evitar que sus hijos desciendan socialmente, lo que disminuye la influencia de los mecanismos de ventaja de compensación y del efecto directo del origen social que hemos discutido previamente.

En definitiva, la investigación sugiere que la educación por sí sola no garantiza la movilidad social. Favorecer la igualdad de oportunidades requiere intervenir también en la estructura ocupacional y en el mercado laboral, asegurando espacios suficientes para quienes avanzan en la educación y reduciendo la distancia entre los distintos niveles sociales. En otras palabras, para que el “ascensor social” funcione de manera efectiva, no basta con mejorar y ensanchar el ascensor; también es necesario reforzar y adecuar el edificio que lo sostiene.

Bibliografía

Barone, C., y Ortiz, L. (2011). Overeducation among European University Graduates: a Comparative Analysis of Its Incidence and the Importance of

Higher Education Differentiation. Higher Education, 61(3), 325-337.

Bernardi, F. (2012). Social Origins and Inequality in Educational Returns in the Labour Market in Spain. SPS working paper, EUI SPS, 2012/05.

Bernardi, F. (2014). Compensatory Advantage as a Mechanism of Educational Inequality: A Regression Discontinuity Based on Month of Birth. Sociology of Education, 87(2), 74-88.

Bernardi, F., y Ballarino, G. (2014). Participation, Equality of Opportunity and Returns to Tertiary Education in Contemporary Europe. European Societies, 16(3), 422-442.

Bernardi, F., y Ballarino, G. (Eds.). (2016). Education, Occupation and Social Origin. A Comparative Analysis of the Transmission of Socio-Economic Inequalities.

Bernardi, F., y Gil-Hernández, C. J. (2020). La Brecha de Clase en España: Microclases y Mecanismos. En O. Salido y S. Fachelli (Eds.), Perspectiva y fronteras en el estudio de la desigualdad social: movilidad social y clases sociales en tiempos de cambio (pp. 329-347). CIS.

Bernardi, F., y Gil-Hernández, C. J. (2021). The Social-Origins Gap in Labour Market Outcomes: Compensatory and Boosting Advantages Using a Micro-Class Approach. European Sociological Review, 37(1), 32-48.

Bernardi, F., y Valdés, M. T. (2025). Desigualdades educativas por razón de clase social. In España 2025 Estructura y cambio social.

Durlauf, S. N., Kourtellos, A., y Tan, C. M. (2022). The Great Gatsby Curve. Annual Review of Economics, 14, 571-605.

González , J., y Requena, M. (2008 [2a ed.]). Tres décadas de cambio social en España. Alianza ditorial.

Requena, M., y Bernardi, F. (2005). El sistema educativo. En M. Requena y J. J. González (Eds.), Tres décadas de cambio social en España. Alianza.

NOTAS

*Catedrático de Sociología de la UNED (fbernardi@poli.uned.es).

1 Por clase alta nos referimos a los grupos ocupacionales de directivos y profesionales, mientras que por clase baja entendemos a los trabajadores no cualificados de la industria, los servicios y la agricultura.