Hijos de inmigrantes: sus orígenes e integración en España

Fecha: junio 2025

Alejandro Portes* y Elisa Aparicio**

Hijos de inmigrantes, Integración, Nativos, España

Panorama Social, N.º 41 (junio 2025)

Este estudio analiza la integración y las trayectorias de los hijos de inmigrantes en España a partir de datos de la encuesta longitudinal ILSEG. Los resultados muestran tanto similitudes como diferencias entre hijos de inmigrantes y nativos en logros educativos y ocupacionales. Se destaca que la ambición y el estatus socioeconómico de los padres son factores determinantes, aunque variables psicosociales, como la ambición temprana, también influyen de manera relevante. En general, el proceso de adaptación es positivo y la percepción de discriminación limitada, aunque persisten retos para aquellos grupos con menor apoyo comunitario o recursos familiares más bajos.

1. INTRODUCCIÓN

El estudio de las migraciones en países receptores naturalmente comienza con los migrantes, sus motivaciones para abandonar los países y regiones de origen, sus patrones de asentamiento en las regiones receptoras y las probabilidades de su regreso. Cuando los inmigrantes se asientan en las sociedades receptoras tienden a crear comunidades étnicas donde predominan las costumbres e idiomas importados de los países de origen. Rara vez los inmigrantes se integran completamente a la sociedad de acogida. “Están, pero no son de la misma” como apuntaba hace años el sociólogo Nathan Glazer (2000). La literatura empírica más reciente ha resaltado cómo estas comunidades étnicas pocas veces están aisladas, sino que mantienen contactos frecuentes e intensos con los países y regiones de origen. Tal fenómeno se conoce hoy día como “transnacionalismo” y ha sido estudiado en múltiples lugares, tanto de origen como destino (Landolt, 2001; Levitt, 2001; Portes y Fernandez-Kelly, 2016).

En contraste con los inmigrantes adultos, sus hijos, nacidos en el país receptor, tienden a aculturarse a su sociedad, aprender a hablar el idioma sin acento y apartarse de las prácticas culturales del país de origen. Los jóvenes de esta segunda generación no solo “están sino también son” miembros de la sociedad receptora. Es por ello que su impacto en la misma –económico, político y cultural– es mucho mayor y durable que el de sus padres. Son estos miembros de la segunda generación y, a su vez, sus descendientes, los que se incorporan a la corriente central (mainstream) de la nación receptora, convirtiéndose en inconfundibles miembros de la misma.

El estudio de la adaptación de los hijos de inmigrantes debe adoptar una metodología tan dinámica como el fenómeno en cuestión. Las investigaciones estáticas basadas en datos de encuestas o los estudios de campo hechos en un determinado momento son insuficientes para dilucidar los determinantes de los diversos procesos de adaptación y sus consecuencias, ya que ambos son altamente dinámicos. Por ejemplo, la relación entre aspiraciones y logros educativos es causalmente ambigua porque no es posible determinar con datos estáticos cuál es la causa y cuál es el efecto. Lo mismo ocurre con la relación entre la adquisición del idioma del país receptor y las actitudes hacia el mismo: la causa y el efecto no pueden ser establecidos con claridad.

Para investigar adecuadamente a las segundas generaciones precisamos de diseños longitudinales que sigan a una muestra representativa de hijos de inmigrantes a través de diversas etapas de la vida, desde la adolescencia hasta la adultez. Tales estudios son difíciles de diseñar y llevar a cabo, por lo que no es sorprendente que brillen por su ausencia. Uno de los pocos ejemplos es el Estudio Longitudinal de Hijos de Inmigrantes (CILS, por sus siglas en inglés) llevado a cabo entre 1992 y 2006 con muestras representativas de estudiantes de segunda generación con una edad media de 14 años, entrevistados en 49 colegios de enseñanza secundaria en las ciudades de Miami-Ft. Lauderdale y San Diego (Portes y Rumbaut, 2001).

Esta muestra fue seguida en el tiempo y reentrevistada en 1995, coincidiendo con la graduación de la escuela secundaria de la mayoría de sus miembros. Incluso los que abandonaron la escuela fueron identificados y reentrevistados. El estudio incluyó además una muestra de 2.442 padres seleccionados aleatoriamente a partir de la muestra original de 5.262 estudiantes. Los padres fueron entrevistados en persona en su propio idioma. Este conjunto de datos se analizó y se publicó en un volumen, Legacies: The Story of the Second Generation, publicado en 2001 y ganador de varios premios. Existe traducción al castellano: Legados: la historia de la segunda generación inmigrante (Portes, y Rumbaut 2001, 2009).

Los buenos resultados del proyecto motivaron a sus investigadores y a las agencias financiadoras a lanzar una cuarta etapa en la que la muestra original fue reentrevistada en 2001-2002. En total, el estudio logró reentrevistar 3.613 jóvenes con una edad media de 24 años, representando el 69 por ciento de la muestra original y el 84 por ciento de la de seguimiento. La mortalidad muestral de esta tercera etapa (36 por ciento) es similar a las reportadas por estudios longitudinales en Estados Unidos en base a muestras nacionales como la Encuesta Social General (General Social Survey). Una serie de ajustes estadísticos permitieron corregir los resultados de esta última etapa, produciendo resultados comparables y representativos a la muestra inicial (Portes y Rumbaut, 2005: 994-95). Los resultados del estudio aparecieron en varias publicaciones, incluyendo un número especial de la revista Ethnic and Racial Studies (Vol. 28, #6, Noviembre, 2005).

2. La investigación longitudinal sobre la segunda generación (ilseg) en españa

El intento por replicar el estudio CILS en un contexto europeo para poner a prueba sus hallazgos y también investigar qué estaba ocurriendo con los inmigrantes y sus hijos a este lado del Atlántico condujo a uno de los investigadores originales (Alejandro Portes) a ponerse en contacto con colegas españoles que habían llevado a cabo los primeros estudios sobre el tema en el país. En conversaciones entre Portes y Rosa Aparicio, entonces directora del Instituto de Estudios Migratorios de la Universidad de Comillas en Madrid se acordó poner en marcha un plan para obtener los recursos necesarios para el estudio y diseñar su metodología.

Las fuentes de financiación para las etapas iniciales del estudio procedieron de Estados Unidos, principalmente de la Fundación Spencer de Chicago. Una vez asegurada esta financiación, se procedió a obtener la autorización de las consejerías de educación de Madrid y Barcelona para acceder a los colegios de educación secundaria en ambas cuidades. Tales autorizaciones fueron concedidas y ambas consejerías facilitaron listas de sus respectivos colegios. En base a estas listas se procedió a crear muestras aleatorias de los colegios estratificados por tipo de colegio (público, privado o concertado) y por región dentro de cada área metropolitana.

Dada la concentración de colegios en las áreas centrales de cada ciudad, una muestra aleatoria simple habría excluido muchos de los colegios en la periferia urbana. Las dos muestras de colegios mantuvieron una fracción muestral constante por tipo de colegio y área urbana, haciendo cada muestra estadísticamente representativa del universo de colegios en cada ciudad. En total se incluyeron 180 colegios en el estudio, 101 en Madrid y 79 en Barcelona. De estos, 111 fueron colegios públicos y el resto concertados. En cada colegio, todos los estudiantes definibles como de “segunda generación” fueron incluidos en la muestra. Al igual que en el estudio original en Estados Unidos, se definió la segunda generación como jóvenes nacidos en España o llegados al país a una edad temprana (antes de los 12 años) con al menos un padre extranjero. En total, se encuestó a 6.905 estudiantes con una edad media de 13 años; el 51 por ciento eran varones y el 49 por ciento, mujeres.

La enseñanza secundaria básica es obligatoria en España, lo que favoreció los propósitos del estudio, puesto que una muestra de hijos de inmigrantes obtenida a través de los colegios es prácticamente idéntica al universo de interés al tener que estar matriculados en un centro escolar todos los niños y adolescentes de esa edad.

En 2010, aproximadamente dos años después del fin de la encuesta a estudiantes, el equipo del ILSEG organizó la encuesta a los padres. Estas fueron hechas a través de correo y por teléfono en el idioma de los padres. Se les ofreció una recompensa por su participación en forma de elegibilidad para un sorteo público de un premio considerable en efectivo. El objetivo planteado para el tamaño muestral de la encuesta a los padres fue de 1.750 casos o un cuarto del tamaño de la muestra original de estudiantes. Dada la dificultad de localizar y entrevistar individualmente a inmigrantes adultos, esta cifra es razonable siempre que reproduzca la distribución original por ciudad, sexo y nacionalidad de la muestra de estudiantes. Esto se logró, completándose un total de 1.843 entrevistas a padres y madres e incluyendo todas las nacionalidades más importantes en la encuesta original, es decir, ecuatorianos (28 por ciento), marroquíes (10,5 por ciento), colombianos (7,8 por ciento), peruanos (6,7 por ciento), dominicanos (5,2 por ciento) y rumanos (5 por ciento). Esta es la fuente de datos para el análisis de la primera generación de inmigrantes que presentamos a continuación.

En 2012, cuatro años después de la encuesta original, se lanzó la de seguimiento. Para ese momento la edad media de la muestra era de 17 años y un buen número de jóvenes ya había completado los estudios secundarios. Retomar contacto con los encuestados originales y reentrevistarlos fue un proceso difícil que le tomó al equipo del ILSEG un año de esfuerzo. La metodología de esta encuesta y las diversas técnicas que se utilizaron tomarían demasiado espacio en el contexto de este artículo. Basta referir a los lectores a los libros que resumen los resultados de todas las etapas de la investigación hasta ese momento (Portes et al., 2016: Aparicio y Portes, 2014).

En total, la encuesta de seguimiento identificó y reentrevistó a 3.811 casos originales, el 73 por ciento de la muestra original identificable1. Además, se entrevistó, como muestra de reemplazo, a otros 1.564 hijos de inmigrantes que no formaban parte de la muestra original y a 1.965 hijos de españoles como muestra comparativa. El propósito principal de este esfuerzo fue identificar los logros educativos y ocupacionales, las aspiraciones hacia el futuro y las autoidentidades de los miembros de la segunda generación en la adolescencia tardía y compararlos con los de los nativos (los hijos de españoles).

Una serie de pruebas estadísticas indicaron que la muestra de seguimiento no poseía ningún sesgo notable con respecto a la original, siendo ambas muy similares en todas las variables claves–género, edad, país de nacimiento, composición de la familia, educación de los padres, ciudad de residencia, etc. A su vez, la muestra de reemplazo resultó ser muy semejante a la original en base a la misma serie de variables. Los datos estadísticos relevantes se presentan en la referencia ya mencionada (Portes et al., 2016; capítulo 4). Los resultados basados en estas muestras se presentan en uno de los apartados a continuación.

Pese al trabajo ingente necesario para completar la muestra original, la muestra a padres, la de seguimiento y la de reemplazo en 2012-2013, el empeño del estudio en reproducir el diseño original del CILS en Norteamérica condujo a una segunda encuesta de seguimiento, diez años después de la original (2018) cuando los encuestados habían llegado a la adultez temprana, con una edad media de 23-24 años. Sea porque muchos de los jóvenes hubiesen dejado el país por la crisis económica del 2008-2013 o por otras razones, resultó cada vez más difícil establecer nuevamente contacto con los miembros de la muestra. Se logró reentrevistar, sin embargo, a 2.922 casos, de los que 1.379 eran hombres y 1.593 mujeres, con una mediana de edad de 22 años. Asumiendo que un 15 por ciento de la muestra original hubiese abandonado el país, la fracción recuperada sería del 50 por ciento (Aparicio, 2021).

La muestra recuperada en 2018 incluye 2.272 hijos de inmigrantes y 700 hijos de españoles entrevistados en la segunda fase. Tales cifras son suficientemente grandes para permitir comparaciones sistemáticas entre ambos grupos. Sin embargo, dada la significativa pérdida de casos, se hizo necesario llevar a cabo una serie de correcciones estadísticas para permitir generalizaciones en base a esta última etapa del estudio.

3. La primera generación (los padres)

En general, el nivel educativo (también llamado “capital humano”) de los padres es bastante modesto. Al llegar a España, un 40 por ciento carecía de educación secundaria completa y solo una décima parte poseía un título universitario. Estas diferencias se reflejan, además, en sus ocupaciones en España. Más de la mitad (54 por ciento) trabajaba en ocupaciones manuales y menos de uno de cada diez (9 por ciento) lo hacía como profesionales o gerentes. El promedio de tiempo de residencia en España era de diez años y casi el 40 por ciento ya había obtenido la nacionalidad española en el momento de la encuesta.

Existen grandes diferencias por nacionalidades. Por ejemplo, el porcentaje con educación universitaria varía de un 10 por ciento entre los rumanos hasta un 55 por ciento entre los argentinos. Del mismo modo, la proporción de los que trabajaban en ocupaciones no manuales, como profesionales o supervisores, va del 0 por ciento entre bolivianos hasta el 48 por ciento entre los venezolanos.

No resulta sorprendente, por otro lado, que el principal determinante de los ingresos familiares sea la educación. Los padres con estudios universitarios perciben casi diez veces más que la media de ingresos de la muestra. Controlando por educación, edad, estado civil y otras variables, los argentinos perciben ingresos dos veces superiores al promedio, mientras que los dominicanos sufren una desventaja de casi seis veces menos que la media (Portes et al., 2016: tabla 24).

Pese a estas diferencias, el nivel de ambición de los padres para con sus hijos es consistentemente alto. Más del 77 por ciento aspira a que sus hijos lleguen a la universidad o adquieran títulos de posgrado y casi la mitad (47 por ciento) confía en que realmente lleguen a este nivel educativo. Tal nivel de ambición contrasta con la de los propios hijos, cuyas aspiraciones y expectativas fueron más modestas. Solo el 40 por ciento de los hijos soñaba con llegar a la universidad y menos de un cuarto (23 por ciento) creía que realmente lo lograría. También es notable la diferencia generacional en expectativas de vida: el 85 por ciento de los padres pensaba que sus hijos se quedarían en España, mientras que solo el 26 por ciento de los hijos (a edad promedio 14 años) planeaba quedarse en el país (Portes et al., 2016: tabla 25).

Tres cuartos de la muestra de padres dicen no haber sido discriminados nunca o “rara vez” pero, como en otras variables, hay grandes variaciones por nacionalidad. Por ejemplo, solo el 12 por ciento de los ucranianos y el 16 por ciento de los venezolanos reportó haber sido discriminado en alguna ocasión. En el otro extremo se encuentran los grupos de asiáticos, con los filipinos (35 por ciento) y, en particular, los chinos (75 por ciento). El 61 por ciento de los padres reportó que sus compatriotas se apoyaban unos a otros en España, proporción bastante uniforme en todas las nacionalidades, con excepción de los chilenos (24 por ciento).

Un último conjunto de datos sobre actitudes de estos inmigrantes adultos en España revela una orientación muy positiva hacia el país receptor. En este sentido, el 87 por ciento afirmó sentirse satisfecho con la educación que sus hijos estaban recibiendo; el 90 por ciento declaró que sus hijos recibirían las mismas oportunidades futuras que los nativos y el 85 por ciento se mostró de acuerdo con la afirmación de que sus hijos debían educarse conforme a las costumbres españolas. La única nacionalidad que se diferencia significativamente es la de los chinos, entre los cuales estas actitudes positivas se sitúan por debajo del 65 por ciento (Portes et al., 2016: tabla 29).

4. La integración en la adolescencia

Los hijos de inmigrantes en España se dividen a partes iguales entre los que se autoidentifican como españoles (50 por ciento) y los que no (50 por ciento). No hay diferencias significativas por sexo, lugar de residencia (Madrid vs. Barcelona) o tipo de escuela (pública o concertada). Donde sí existen diferencias significativas es entre los nacidos en España y los que llegaron del extranjero a una edad temprana. Entre los primeros (la segunda generación propiamente dicha), el 82 por ciento se identifica como españoles, mientras que tal identificación cae al 40 por ciento entre los segundos (la generación 1,5)2.

El carácter longitudinal de la ILSEG nos permite estudiar la evolución de las autoidentificaciones en el tiempo. Así, mientras que solo el 22 por ciento de los miembros de la generación 1,5 se identificaba como español a los 14 años, la proporción creció hasta el 44 por ciento cuatro años después3.

Por otra parte, las percepciones de discriminación por parte de la sociedad receptora son mínimas. Más del 90 por ciento de los encuestados dijeron no haber sido nunca discriminados, cifra que no varía por género, ciudad de residencia, o tipo de muestra (original o de reemplazo). La percepción de discriminación disminuye aún más con el estatus familiar y en las familias íntegras (con padre y madre presentes). Entre las más de 20 nacionalidades incluidas en la muestra (original y de reemplazo), solo los hijos de padres de Guinea Ecuatorial indicaron mayores percepciones de discriminación, una vez controladas otras características familiares y demográficas. La piel negra de las personas de este origen es claramente el factor clave, al producir mayores experiencias de discriminación que en el resto de la muestra.

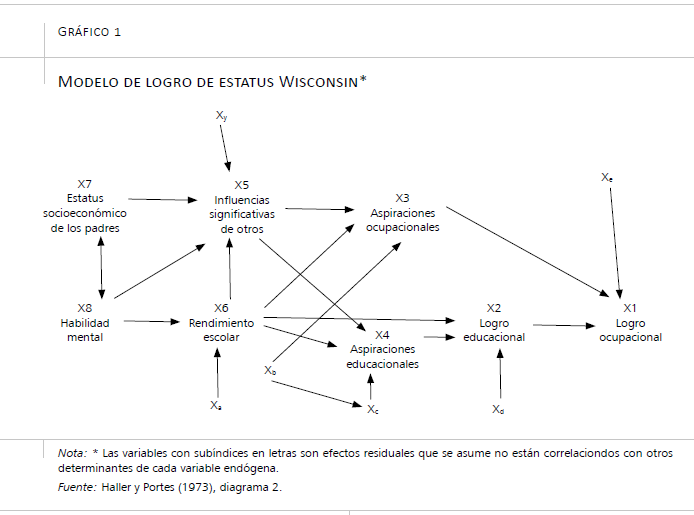

La literatura sobre logros educacionales y ocupacionales ya hace muchos años identificó la ambición de los padres y de los adolescentes como uno de los principales determinantes del destino de estos últimos. Esta relevancia de un determinante psicosocial (la ambición) se plasmó en el conocido Modelo Wisconsin, que reproducimos en el gráfico 1 (Sewell et al., 1969; Haller y Portes, 1973). La ambición, en general, se mide por dos variables. Primero, las aspiraciones “ideales”, o sea, el nivel de educación que padres e hijos quisieran lograr para estos últimos. Segundo, las expectativas “reales”, es decir, lo que en realidad creen que pueden lograr.

Como ya hicimos notar, los padres tienden a ser más ambiciosos que sus hijos, tanto a nivel ideal como real, pero estos últimos también despliegan un nivel alto de ambición. Por ejemplo, el 65 por ciento, tanto de la muestra original del ILSEG como de la de reemplazo, aspiraba a un grado universitario o más y un 50 por ciento creía que lo lograría realmente (Portes et al., 2016: tablas 47 y 48). Existen variaciones notables en estas cifras. Las mujeres tienden a ser más ambiciosas que los varones. Mientras que un 55 por ciento de estos últimos soñaba con un título universitario y un 46 por ciento creería que lo lograría, las cifras femeninas correspondientes fueron del 74 por ciento (aspiraciones ideales) y el 62 por ciento (expectativas realistas).

Además de la ambición, una dimensión objetiva de las perspectivas hacia el futuro es la permanencia en el sistema escolar. Aquellos jóvenes que abandonan los estudios en la adolescencia presentan una probabilidad mucho menor de lograr ocupaciones de alto rango y buenas remuneraciones al llegar a la adultez. Los datos del ILSEG nos proporcionan información al respecto, gracias a la encuesta de seguimiento de 2012. A la edad de 18 como promedio, el 85 por ciento de los miembros de la muestra continuaba sus estudios. Entre los nacidos en España de padres inmigrantes, la cifra llegaba al 90 por ciento. No existen en estos datos diferencias significativas por sexo, ciudad de residencia o tipo de colegio.

Entre los diferentes grupos nacionales, los únicos que caen por debajo del 80 por ciento de permanencia escolar son los hijos de dominicanos y de chinos. La baja retención escolar de los dominicanos es atribuible al bajo nivel de educación e ingresos de los padres, que fuerza a los hijos a entrar prematuramente en el mercado de trabajo para apoyar a sus familias (muchos han migrado solo con sus madres). En el caso de los chinos, el abandono escolar se debe a menudo a la presión de los padres, que no confían en el sistema escolar español y animan a sus hijos a que lo abandonen para trabajar a tiempo completo en el negocio familiar.

5. Lo que ocurrió después: logros en la adultez temprana4

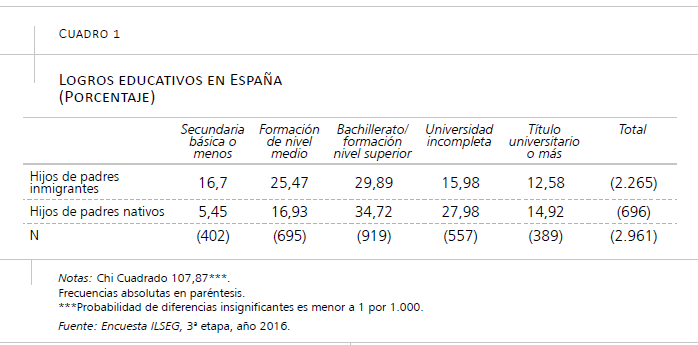

El cuadro 1 presenta los logros educativos de los jóvenes entrevistados al comienzo de la edad adulta, desglosados por sexo y origen nacional. De los datos se desprende claramente que tanto los hijos de inmigrantes como los hijos de nativos han avanzado significativamente: solo una pequeña minoría se había quedado atrás en la secundaria básica. Dado que la mayoría de la muestra continuaba en la escuela en el momento de la última ronda de encuestas, es muy posible que, además, estas cifras finalmente fueran superadas.

En todo caso, es evidente que los hijos de nativos poseen una clara ventaja sobre los hijos de inmigrantes. Por ejemplo, mientras que el 28 por ciento de estos últimos había alcanzado la universidad, la cifra entre los hijos de nativos alcanzó el 43 por ciento. Como muestra el cuadro 1, estas cifras son altamente significativas estadísticamente. Además, existe gran disparidad entre las diversas nacionalidades incluidas en la muestra: mientras que el 47 por ciento de jóvenes de padres argentinos y el 48 por ciento de los de venezolanos habían logrado alcanzar la universidad, solo el 19 por ciento de hijos de ecuatorianos y el 22 por ciento de filipinos habían alcanzado un nivel similar. Tales diferencias son indicativas de la influencia de las diversas comunidades étnicas sobre los logros educativos.

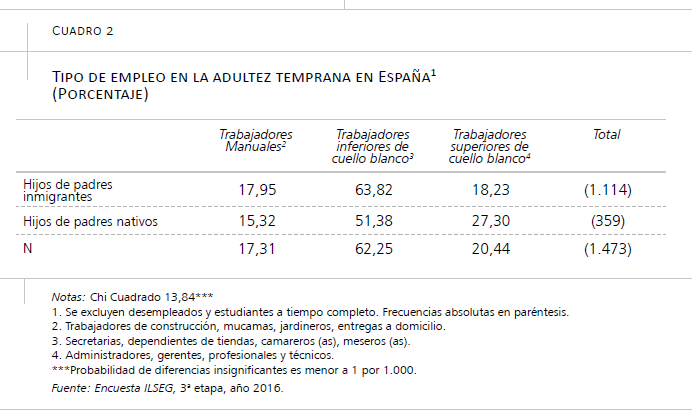

También existen diferencias significativas en logros ocupacionales en la adultez temprana. Como se observa en el cuadro 2, solo el 18 por ciento de los hijos de inmigrantes había alcanzado ocupaciones no manuales como gerentes o profesionales, mientras que la cifra entre los hijos de nativos alcanzaba el 27 por ciento. Las diferencias por origen nacional también son muy significativas. Por ejemplo, más del 30 por ciento de hijos de europeos occidentales había accedido a posiciones ocupacionales altas en la adultez temprana, mientras que la cifra para hijos de ecuatorianos fue de solo el 9 por ciento y, para los de filipinos, del 10 por ciento.

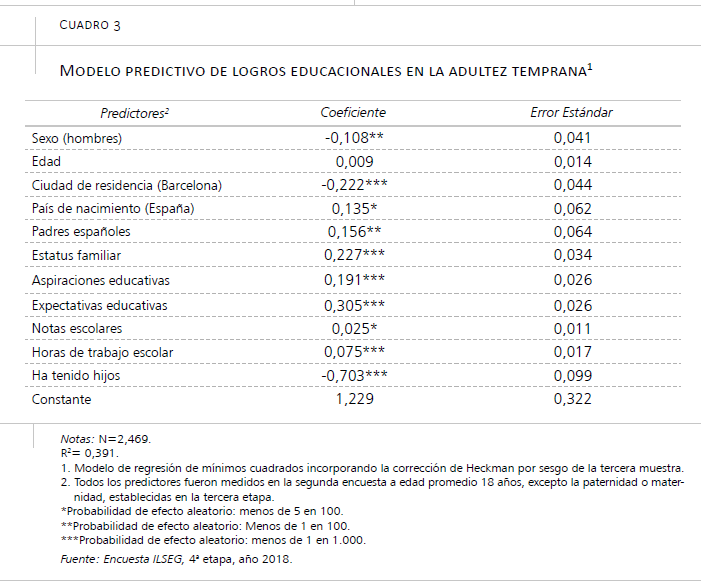

El análisis de los determinantes de los logros educacionales y ocupacionales se llevó a cabo en base a una serie de modelos estadísticos, incorporando la corrección de Heckman para controlar el sesgo muestral de la tercera etapa del estudio. El cuadro 3 presenta los resultados del modelo predictivo de logros educativos en base a coeficientes de regresión de mínimos cuadrados. El resultado más importante es que el modelo tiene éxito en la explicación de la varianza en logros educativos, dando cuenta del 39 por ciento de esta.

El logro educativo en España es, de acuerdo a estos resultados, un proceso pautado gobernado por eventos en la adolescencia temprana. De ellos, ninguno es más importante que la ambición, medida tanto por aspiraciones ideales como por expectativas realistas y por horas dedicadas al estudio a los 13-14 años. Sin embargo, después de controlar por la ambición adolescente, el estatus familiar –medido por un índice sumatorio de educación, nivel ocupacional e ingreso de los padres– continúa teniendo un efecto significativo. Se puede concluir, por tanto, que las ventajas objetivas de la clase social se transmiten a través de las generaciones, aún después de tomar en cuenta las variables psicosociales.

Otros factores predictivos de importancia son el género y el lugar de nacimiento. Las mujeres continúan aventajando a los hombres en los logros alcanzados y los nacidos en España continúan manteniendo su superioridad sobre los nacidos en el exterior. Los resultados también muestran la gran pérdida educativa de los y las jóvenes que tuvieron hijos en edad adolescente. El efecto negativo de la paternidad prematura es uno de los más fuertes en este modelo5.

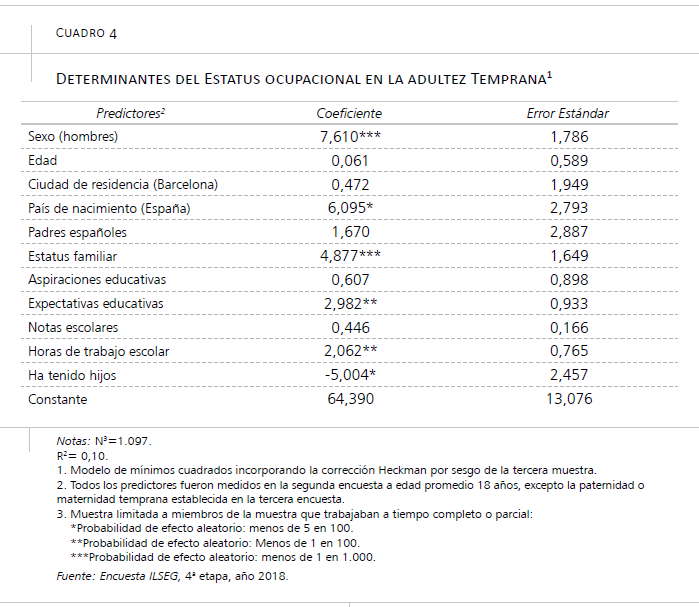

El cuadro 4 presenta los resultados correspondientes para el estatus ocupacional de los entrevistados en la tercera encuesta que ya se encontraban trabajando a tiempo completo o parcial en la adultez temprana. El estatus ocupacional se midió a través de la escala de prestigio ocupacional desarrollada para España por Carabaña y Gómez Bueno (1996). Nuevamente, el modelo se basa en coeficientes de regresión de mínimos cuadrados y los efectos significativos se señalan con asteriscos.

El resultado más significativo de este análisis es que los varones aventajan fuertemente a las mujeres en el estatus ocupacional logrado. La gran ventaja femenina en logros educativos no se traduce, al menos en esta etapa de la vida, en las ventajas ocupacionales correspondientes. En todo caso, es posible que esta brecha por género disminuya con el tiempo, dado que un gran número de mujeres jóvenes en la muestra continuaban sus estudios y aún no se habían incorporado al mercado laboral.

Otros resultados relevantes son los referidos al estatus familiar, que continúa teniendo efectos altamente significativos, así como las expectativas educativas, horas de tarea escolar y promedio de notas en la adolescencia temprana. Al mismo tiempo, la influencia negativa de la paternidad o la maternidad en esas edades jóvenes continúa siendo muy fuerte. Es decir, los jóvenes que dedicaron su tiempo y esfuerzo a las actividades escolares avanzaron mucho más rápido en el mercado laboral español, mientras que los que asumieron prematuramente los roles de padres y madres se retrasaron, tanto a nivel educativo como ocupacional.

6. La asimilación segmentada6

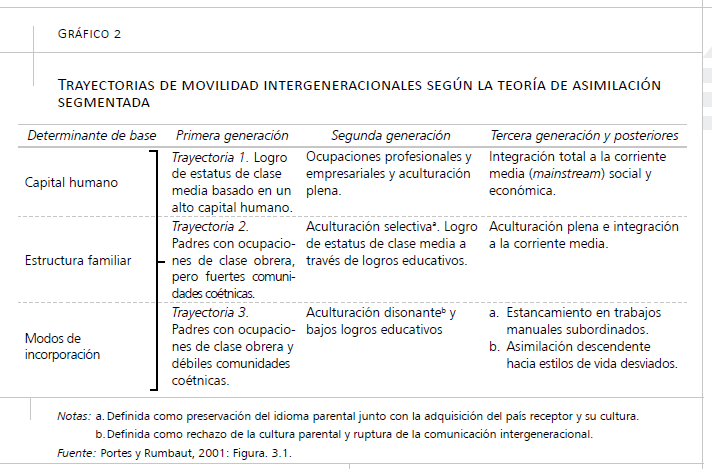

La teoría con la que hemos tratado de explicar y sintetizar los resultados de nuestros estudios y otros sobre la segunda generación se denomina “asimilación segmentada”. Creemos que este esquema teórico aún continúa siendo el más comprensivo en este campo, al englobar y tratar de explicar los resultados de caminos o procesos de adaptación divergentes entre los padres inmigrantes y sus hijos.

Uno de estos caminos conduce directamente al éxito ya que, como comprobamos en los resultados presentados anteriormente, los hijos de inmigrantes profesionales y otros de alto estatus se benefician directamente de los recursos familiares para acceder a niveles de educación más altos y a una más favorable entrada en el mercado laboral. Sin embargo, comprobamos que el estatus familiar no lo es todo, porque variables psicosociales como la ambición temprana afectan directamente los logros educacionales y ocupacionales. Tales variables también pueden estar condicionadas por las comunidades en las que crecen los hijos. En efecto, las comunidades étnicas fuertes que apoyan la ambición de los padres y sus esfuerzos por orientar a sus hijos al éxito en las sociedades de acogida a través de los logros académicos y ocupacionales pueden suplir la ausencia o debilidad del capital humano en la primera generación. En otras palabras, el “capital social” que existe en la comunidad coétnica puede compensar la debilidad en recursos educativos o estatus ocupacional de los padres7.

Sin embargo, en ocasiones el escaso capital humano y el bajo estatus socioeconómico de los padres no se ven compensados por los lazos coétnicos. En tales casos, los jóvenes están a merced del trato dispensado por la sociedad de acogida. Aunque a veces pueden recibir apoyo y asistencia de maestros, consejeros escolares y otros, también pueden ser víctimas de malas escuelas y sufrir discriminación generalizada (Fernandez-Kelly y Konczal, 2005). Al mismo tiempo, se encuentran expuestos a pandillas callejeras, venta de drogas en sus barrios y otras prácticas delictivas que representan un camino alternativo de adaptación. A esto lo llamamos “asimilación descendente”, marcada por eventos como el abandono escolar, la paternidad o maternidad adolescente, los enfrentamientos frecuentes con la policía y los encarcelamientos por la comisión de algún delito (Zhou et al., 2008; Téllez y Ortiz, 2008; Portes y Fernandez-Kelly, 2008).

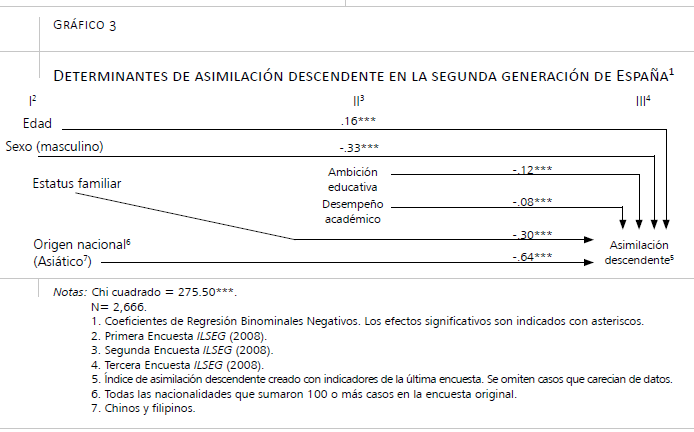

Habiendo comprobado los efectos negativos de tener hijos en la adolescencia en el logro educativo y ocupacional, conviene examinar en esta sección final los determinantes de la “asimilación descendente” de forma más sistemática. Para comenzar, el gráfico 2 resume la teoría de la asimilación segmentada discutida hasta el momento.

Además de haber tenido hijos en la adolescencia, otros indicadores de una adaptación problemática en la adolescencia o adultez temprana incluyen haber abandonado la casa de los padres, haber abandonado la escuela, estar desocupado sin estudiar, haber pasado tiempo en la cárcel por algún delito y haber tenido a algún familiar cercano en la cárcel. Como vimos anteriormente, la teoría predice que la asimilación descendente se asocia con un nivel de estatus bajo y un contexto social problemático. Se puede entender teóricamente como lo opuesto a los logros educativos y ocupacionales.

La tercera encuesta del ILSEG nos proporciona datos para medir empíricamente este proceso de adaptación alternativo. El 66 por ciento de los hijos de inmigrantes en la muestra no registró incidentes negativos y un 27 por ciento adicional experimentó solo uno. Las experiencias más comunes fueron el desempleo y el abandono escolar antes de completar la secundaria básica. El Índice de Asimilación Descendente (IAD), construido como variable de recuento en base a los indicadores anteriormente mencionados, se asocia negativa y significativamente tanto con los logros educativos como con los ocupacionales.

El gráfico 3 presenta un modelo predictivo de la asimilación descendente en España. Todos los predictores fueron medidos en las primeras dos etapas del estudio mientras que los componentes del IAD fueron medidos en la tercera y última etapa. El modelo también incluye variables dicotómicas para las principales nacionalidades presentes en la muestra.

Los encuestados de mayor edad y las mujeres presentan mayores probabilidades de registrar eventos indicativos de asimilación descendente. El efecto de la edad se debe a la mayor probabilidad de abandonar el hogar familiar o tener hijos con el transcurso de los años. El efecto del género se debe a la mayor probabilidad de las mujeres de tener hijos en la adolescencia y posteriormente abandonar el hogar paterno.

Los hallazgos más importantes, sin embargo, tienen que ver con el efecto del estatus familiar y la ambición. Ambos inhiben significativamente la probabilidad de asimilación descendente, como también lo hacen los logros escolares, medidos por las notas a una edad media de 18 años. Una vez tomados en cuenta estos predictores, el origen nacional no tiene ningún efecto, con la excepción significativa de los asiáticos. Este efecto es negativo, indicando que los hijos de inmigrantes chinos y filipinos tienen menor probabilidad de experimentar eventos reveladores de asimilación descendente durante su adolescencia y juventud.

En síntesis, los datos del estudio ILSEG muestran un cuadro mixto donde los logros académicos y ocupacionales indicativos de un proceso de adaptación positivo son gobernados por el estatus socioeconómico de las familias y las aspiraciones y expectativas de sus hijos. Al mismo tiempo, las experiencias que evidencian un proceso más problemático dependen de las mismas causas operando en dirección opuesta, más los efectos de edad, género y algunos orígenes nacionales concretos.

7. España y el futuro8

España ha sido uno de los países receptores de inmigración menos afectados por la ola nativista que ha sacudido a otros sistemas políticos, y ha sido así pese a que la inmigración creció de manera impresionante en las últimas tres décadas. En 1990, menos del 1 por ciento de la población residente en España era de origen extranjero, cifra que alcanzó el 18 por ciento en 2024 (Instituto Nacional de Estadística). La relativa ausencia de reacciones nativistas de España se debe, en nuestra opinión, a varias causas. Primero, está el hecho de que España fue, por muchas décadas, un país de emigración, primero a las Américas y después al norte de Europa. El país no se veía en su conjunto como un país de acogida y su relativamente reciente transformación en tal sorprendió a muchos.

Por otra parte, la experiencia de haber sido anteriormente un país semiperiférico y la ausencia de una imagen demasiado exaltada de sí mismo hizo que los españoles en su conjunto adoptaran una actitud bastante tolerante hacia los inmigrantes, permitiéndoles que se fuesen adaptando de acuerdo a sus tiempos y capacidades, facilitando la adaptación de sus hijos en las aulas que les acogían y apoyando a las organizaciones creadas por los inmigrantes a todos los niveles del estado.

Sobre todo, no se impuso un modelo de asimilación “desde arriba”, ni se obligó a los migrantes a aprender la lengua del país como requisito de integración. Más bien, se permitió a los colectivos inmigrantes una acomodación a su tiempo y manera. Esta ausencia de modelo resultó, al fin y al cabo, ser el mejor modelo de integración y, hacia 2016, nos era posible anunciar, después de haber completado nuestro estudio de una década sobre miles de hijos de inmigrantes, que su proceso de adaptación había sido en general exitoso (Portes et al., 2016).

Como vimos anteriormente, no detectamos evidencia de percepciones de discriminación generalizadas ni de una actitud de confrontación hacia los nativos. Por el contrario, la gran mayoría de los hijos de inmigrantes persistía en sus estudios, obtenía grados medios y superiores y entraba en la universidad. A una edad media de 23 años, cuando terminó nuestro estudio, no existían diferencias notables entre los hijos de migrantes y una muestra comparable de hijos de nativos, ni en los logros educativos ni en los ocupacionales. Formaban parte todos, digámoslo así, de un universo social común, los nuevos españoles.

Superada la crisis económica de 2008-2013, la inmigración a España ha continuado en ascenso, contribuyendo a neutralizar parcialmente la caída de la tasa de fertilidad de los nativos y a mantener estable el tamaño de la población. Contrasta esto con la situación de otros países desarrollados como Japón, donde la ausencia de un flujo sostenido de migrantes, junto con una baja tasa de fecundidad, ha contribuido a una caída significativa de la población, calculada por algunos en medio millón de habitantes por año (Portes, 2019).

Sin embargo, la continuación de flujos persistentes de africanos hacia las Islas Canarias y el sur del país es causa de preocupación y debe ser prioridad para las autoridades. En 2024, 46.843 inmigrantes llegaron a Canarias, cifra récord por segundo año consecutivo (Wikipedia, 2025). La ausencia de una reacción nativista ante estos flujos, como ha ocurrido en otros países como Estados Unidos y Alemania con serias consecuencias políticas, no puede descontarse hacia el futuro.

Para que la migración continúe siendo un factor positivo en el futuro del país es necesario frenar de forma clara la migración irregular. Para ello, es necesaria la cooperación con los países de origen y la reducción de los incentivos a emigrar de forma irregular a través del pronto retorno de los que llegan clandestinamente, así como la creación de canales alternativos para la migración regular. La actitud de la sociedad española ante estos hechos ha sido ejemplar en general pero, de cara al futuro, debe ir unida a una enérgica política oficial para recanalizar la migración clandestina.

Por último, hay que señalar que han transcurrido casi diez años desde que terminó nuestro estudio y que sus conclusiones no se pueden aplicar de forma indefinida. Es importante poner en marcha nuevos estudios longitudinales que reactualicen y corrijan, de ser necesario, los resultados del ILSEG. Tal tarea la ponemos en manos de una nueva generación de científicos sociales españoles entrenados y guiados por lo que hasta ahora se ha logrado.

Bibliografía

Aparicio, R. (2021). La investigación longitudinal de la segunda generación. En R. Aparicio y A. Portes (Eds.), Los nuevos españoles: La incorporación de los hijos de inmigrantes (pp. 9-20). Ediciones Bellaterra.

Aparicio, R., y Portes, A. (2014). Crecer en España: La integración de los hijos de inmigrantes. Obra Social La Caixa, colección de Estudios Sociales.

Bourdieu, P. (1985). The forms of capital. En J. G. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241-258). Greenwood Press.

Carabaña, J., y Gomez-Bueno, C. (1996). Escalas de prestigio ocupacional. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Fernandez-Kelly, M. P., y Konczal, L. (2005). ‘Murdering the alphabet’: Identity and entrepreneurship among second-generation Cubans, West Indians, and Central Americans. Ethnic and Racial Studies, 28(6), 1153-1181.

Glazer, N. (1954). Ethnic groups in America. En M. Berger, T. Abel y C. Page (Eds.), Freedom and control in modern society (pp. 158-173). Van Nostrand.

Haller, A. O., y Portes, A. (1973). Status attainment processes. Sociology of Education, 46(Winter), 285-312.

Haller, W., y Portes, A. (2021). Clase y ambición en el proceso de lograr un estatus: Una réplica española. En R. Aparicio y A. Portes (Eds.), Los nuevos españoles: La incorporación de los hijos de inmigrantes (pp. 59-92). Ediciones Bellaterra.

Landolt, P. (2001). The causes and consequences of transnational migration: Salvadorans in Los Angeles and Washington, D.C. (Tesis doctoral). Johns Hopkins University.

Levitt, P. (2007). God needs no passport. New York Press.

Portes, A. (1998). Social capital: Its origins and applications in modern sociology. Annual Review of Sociology, 24, 1-24.

Portes, A., y Fernandez-Kelly, P. (2008). No margin for error: Educational and occupational achievement among disadvantaged children of immigrants. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 620(1), 12-36.

Portes, A., y Rumbaut, R. G. (2001). Legacies: The story of the immigrant second generation. University of California Press.

Portes, A., y Rumbaut, R. (2005). Introduction: The Second Generation and The Children of Immigrants Longitudinal Study. Ethnic and Racial Studies, 28(6), 983-99.

Portes, A., y Rumbaut, R. G. (2009). Legados: La historia de la segunda generación. Hipatia.

Portes, A., y Vickstrom, E. (2011). Diversity, social capital, and cohesion. Annual Review of Sociology, 37, 461-479.

Portes, A., Aparicio, R., y Haller, W. (2016). Spanish legacies: The coming of age of the second generation. University of California Press.

Sewell, W., Haller, A. O., y Portes, A. (1969). The educational and early occupational attainment process. American Sociological Review, 34(1), 82-92.

Telles, E., y Ortiz, V. (2008). Generations of exclusion: Mexican Americans, assimilation, and race. Russell Sage Foundation.

Wikipedia. (2025a). Migration to the Canary Islands. Consultado en abril 8, 2025, de https://es.wikipedia.org/wiki/Migration_to_the_Canary_Islands

Zhou, M., Lee, J., Vallejo, J. A., Tafoya-Estrada, R., y Sao Xiong, Y. (2008). Success attained, deterred, and denied: Divergent pathways to social mobility in Los Angeles’s new second generation. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 620(1), 37-61.

NOTAS

* Universidad de Princeton y Universidad de Miami (aportes@princeton.edu).

** Instituto Universitario Ortega y Marañón (rag.migraciones@fogm.es).

1 Un número de directores de colegios en la fase inicial del estudio accedió a permitir la realización de la encuesta a condición de que se omitieran los nombres y direcciones de los encuestados. Esto redujo el tamaño de la muestra re-encuestable en el tiempo a 5.220 casos.

2 Estos datos combinan los miembros de la encuesta original, entrevistados originalmente en 2007-2008, con los de la encuesta de reemplazo, incorporados en 2013.

3 Naturalmente, estos resultados se limitan a los miembros de la encuesta original, entrevistados en 2008 y posteriormente en 2012.

4 Esta sección se basa primariamente en una publicación anterior (Haller y Portes, 2021).

5 La corrección Heckman refleja el sesgo significativo de la tercera muestra a favor de Madrid sobre Barcelona y de mujeres sobre hombres. Sin embargo, esta corrección no afecta significativamente los resultados presentados en el cuadro 3.

6 Esta sección también se basa en el estudio anterior de Haller y Portes (2021).

7 Para definición y análisis del concepto de “capital social”, consultar a Bourdieu (1985); Portes (1998); y Portes y Vickstrom (2011).

8 Este apartado se basa en el discurso pronunciado por el primer autor ante el Parlamento del Principado de Asturias en octubre de 2019.