Cuadernos de Información Económica, N.º 308 (septiembre-octubre 2025)

Fecha: septiembre 2025

Autores

Área financiera y digitalización de Funcas*

Etiquetas

Fondos NextGeneration EU, España, desajustes

Fondos NextGen: ¿la transformación que no llega?

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos NextGenerationEU(NextGen) se presentó como una oportunidad histórica para modernizar la economía española. A mediados de 2025, los resultados muestran claroscuros: España ha liderado en compromisos formales y recepción de transferencias europeas, pero la ejecución efectiva es limitada, con menos de un tercio de los créditos transformados en pagos reales. Además, cerca del 25 % de los recursos se ha orientado a gasto corriente, reduciendo su potencial estructural. Este artículo analiza de forma crítica estos desajustes entre expectativas, gestión administrativa y resultados tangibles.

Introducción

El programa Next Generation EU (NGEU o NextGen) se concibió en 2020 como una respuesta histórica de la Unión Europea (UE) para impulsar la recuperación tras la pandemia de COVID-19. España, uno de los mayores beneficiarios, diseñó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) –también llamado España Puede– con la expectativa de modernizar su economía mediante inversiones y reformas sin precedentes. En conjunto, a España le corresponden cerca de 160.000 millones de euros en transferencias y préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), eje central del NGEU. Esta inyección equivale a más del 12 % del PIB español y debe ejecutarse íntegramente antes de 2026. Las autoridades proclamaron que estos fondos serían una “oportunidad única” para acometer trans- formaciones estructurales pendientes, desde la transición ecológica y digital hasta mejoras en educación, empleo y cohesión social.

En la actualidad, sin embargo, persisten interrogantes sobre el grado de transformación realmente logrado. A casi cuatro años de iniciado el plan, solamente una fracción de los fondos ha llegado efectivamente a la economía real, y muchos proyectos estructurales aún están en ejecución o ni siquiera iniciados. España ha recibido cinco desembolsos del MRR por parte de la Comisión Europea hasta la fecha (incluyendo el más reciente en verano de 2025), cumpliendo la mayoría de los hitos y objetivos pactados. No obstante, la ejecución presupuestaria interna avanza con lentitud: en 2024 el Gobierno apenas logró desembolsar una quinta parte de los fondos previstos para ese año, profundizando una tendencia de subejecución observada desde 2022. Al mismo tiempo, van aflorando ejemplos de intervenciones de bajo impacto estructural, actuaciones financiadas que, o bien se retrasan y corren riesgo de no completarse, o bien su contribución transformadora es cuestionable.

Este artículo efectúa un balance del despliegue de los fondos NGEU en España hasta la fecha. Primero se describe el marco institucional del PRTR, luego se presenta un análisis cuantitativo con datos consolidados, seguido de un análisis cualitativo con ejemplos ilustrativos sobre impacto esperado. A continuación, se desarrolla una discusión crítica sobre los logros y obstáculos del plan, y finalmente se ofrecen las conclusiones.

Marco institucional del PRTR

El Plan de Recuperación español se inserta en el marco institucional del NGEU, un instrumento temporal dotado con 750.000 millones de euros (a precios de 2018) para el conjunto de la UE. La pieza central es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que financia reformas e inversiones a cambio del cumplimiento de hitos y objetivos previamente acordados con cada país. En julio de 2021, la Comisión Europea y el Consejo de la UE aprobaron el plan español “España Puede”, otorgando una asignación inicial de 69.528 millones de euros en subvenciones no reembolsables. Posteriormente, España decidió solicitar también la parte de préstamos concesionales, sumando alrededor de 84.000 millones adicionales, a través de una Adenda al plan aprobada en 2023. Con ello, la financiación total asignada ronda los 160.000 millones de euros hasta 2026, la mayor cuantía de la UE solo por detrás de Italia.

El PRTR español se estructura en cuatro ejes transversales (transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, e igualdad de género), 10 políticas palanca y 30 componentes que abarcan áreas clave: desde energías renovables, rehabilitación de viviendas y movilidad sostenible, hasta educación, sanidad, apoyo a pymes, digitalización de la administración, entre otras. Incorpora también 12 Proyectos Estratégicos (PERTE) orientados a sectores tractores (automoción eléctrica, hidrógeno verde, microelectrónica, agroalimentario, salud, etc.), concebidos para canalizar inversiones público-privadas de alto impacto. Según la Comisión Europea, el plan modificado (incluyendo el capítulo REPowerEU de seguridad energética) destina un 39,9 % del gasto a objetivos climáticos y un 26 % a la transición digital, superando los mínimos exigidos del 37 % y 20 %, respectivamente. Además, se calcula que alre- dedor de un 23 % del gasto se clasifica como inversión social (educación, políticas de cuidado, inclusión laboral, etc.), reflejando la prioridad en mitigar el impacto social de la crisis.

La gobernanza del PRTR recae en una compleja estructura institucional. El Gobierno central (a través de la Comisión para la Recuperación, presidida por la Presidencia del Gobierno, y varios ministerios, principalmente Economía y Hacienda) coordina la planificación, seguimiento y justificación ante la UE. La ejecución se canaliza mediante ministerios y organismos nacionales, pero también con una importante participación de las comunidades autónomas (CC. AA.) y entes locales. De hecho, una porción sustancial de los fondos se transfiere a las CC. AA. para gestionar inversiones en sus ámbitos de competencia. A 31 de diciembre de 2024, se habían distribuido 29.106 millones de euros a las autonomías para proyectos de transición ecológica, digital, educación, sanidad, turismo, empleo, movilidad sostenible, vivienda, agua, ayudas a empresas, cultura, deporte, etc. Adicionalmente, en 2021-2022 España ya transfirió 10.000 millo- nes a las CC. AA. y entes regionales bajo el fondo REACT-EU (otra herramienta NGEU de apoyo inmediato tras la pandemia). Esto eleva a casi 39.000 millones los recursos NGEU distribuidos territorialmente en esos años.

Un rasgo clave del mecanismo es que los pagos de la Comisión Europea al Estado miembro están condicionados al cumplimiento de reformas estructurales. En el caso de España, el plan incluía más de 400 hitos y objetivos que debían lograrse en distintos plazos. Por ejemplo, reformas emblemáticas como la nueva Ley de Educación, la reforma laboral de 2021, la reforma de pensiones, leyes de cambio climático y transición energética, digitalización judicial, entre otras, han sido requisitos para desbloquear desembolsos. Este condicionamiento busca asegurar que los fondos no solo se gasten, sino que dejen un legado estructural en forma de políticas públicas modernizadas. El plazo límite para implementar todas las medidas (inversiones y reformas) es agosto de 2026, según el reglamento europeo del MRR. Para entonces, los Estados miembros deben haber completado los proyectos y solicitado los pagos finales. Cualquier retraso más allá de esa fecha implica riesgo de pérdida de financiación.

España estableció sistemas de control y seguimiento para administrar este volumen de recursos. En particular, se implementó el sistema informático CoFFEE-MRR para monitorizar proyectos y su contribución a los hitos, y se aprobó normativa específica para prevenir el fraude, la corrupción y los conflictos de interés en la gestión de los fondos. El Tribunal de Cuentas español, junto con los órganos autonómicos de control, también ha iniciado fiscalizaciones específicas del PRTR para evaluar procedimientos y resultados. Igualmente, el Tribunal de Cuentas Europeo (European Court of Auditors) emitió informes en 2024 poniendo la lupa sobre la ejecución en distintos países, incluido España. Todos estos mecanismos enmarcan institucionalmente la implementación del plan, con un equilibrio complejo entre agilidad en el gasto y rendición de cuentas rigurosa sobre el uso de fondos europeos.

Análisis cuantitativo: ejecución financiera y distribución de fondos

En términos globales, España ha asegurado aproximadamente 79.800 millones de euros en transferencias no reembolsables y 83.200 millones en préstamos del MRR tras la aprobación de la Adenda en 2023. Esta dotación se refleja en los sucesivos desembolsos desde Bruselas, que han situado a España entre los países más avanzados en la captación de fondos NGEU. Hasta mayo de 2025, España había recibido más de 48.000 millones de euros en transferencias del MRR, cumpliendo un elevado número de hitos en cada etapa. En el verano de 2025 se materializó el quinto desembolso, por un monto neto de 23.000 millones de euros (el mayor hasta la fecha), que incluía por primera vez una importante partida de préstamos (unos 16.000 millones) junto a 7.100 millones en subvenciones. Con ello, el acumulado percibido en transferencias asciende a más de 55.000 millones, alrededor del 70 % del total previsto para España (unos 80.000 millones). España se mantiene como el primer país de la UE en volumen de fondos no reembolsables recibidos, ligeramente por delante de Italia y Francia.

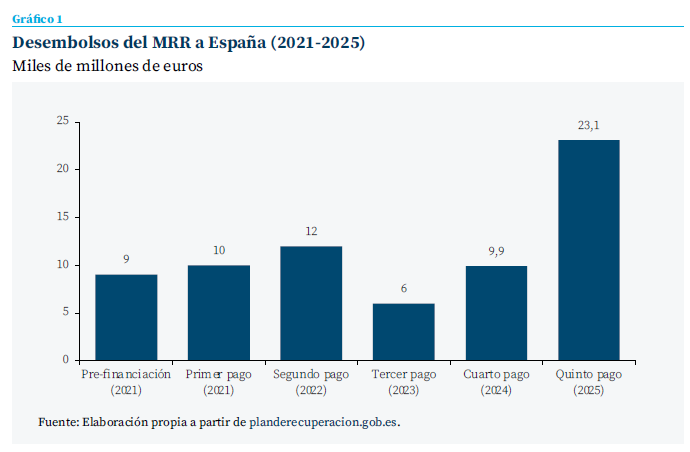

En cinco tramos de pago vinculados a hitos, España ha recibido 55.000 millones de euros en subvenciones (70 % de lo previsto). El quinto pago incorporó además 16.000 millones de préstamos, elevando notablemente el volumen. El gráfico 1 ilustra la secuencia de pagos desde la UE. Tras una prefinanciación inicial de 9.000 millones de euros en agosto de 2021 (equivalente al 13 % del monto de subvenciones asignado), llegaron el primer pago de 10.000 millones en diciembre de 2021, y el segundo pago de 12.000 millones en julio de 2022. España fue el primer Estado miembro en lograr ambos desembolsos, gracias al rápido cumplimiento de las metas comprometidas para 2021. El tercer pago, de 6.000 millones, se aprobó en febrero de 2023 al certificar 29 hitos del primer semestre de 2022. Posteriormente, el cuarto pago, solicitado a finales de 2023, enfrentó ciertas demoras por dificultades en reformas (v.g. la reforma del subsidio de desempleo y medidas fiscales), y terminó autorizándose en junio de 2024 por un importe cercano a 10.000 millones. Finalmente, el quinto pago fue aprobado en julio de 2025 y desembol- sado en agosto, combinando 7.100 millones de euros en subvenciones (incluyendo 139 millones de euros pendientes del tramo anterior) y 16.000 millones de euros en préstamos. Cada desembolso ha correspondido a un paquete semestral de inversiones/reformas, excepto el quinto, que integró también objetivos de la fase de préstamos (adenda). Cabe señalar que dos hitos del quinto tramo quedaron pendientes de evaluación (la reforma de la fiscalidad del diésel y la digitalización de las administraciones regionales), la Comisión retuvo temporalmente la parte de financiación ligada a ellos, a la espera de su resolución en los meses siguientes. En suma, España transita 2025 habiendo obtenido la mayor parte de los fondos europeos disponibles en forma de transferencias, si bien resta camino para conseguir el 100 % de los recursos, incluyendo los préstamos y los nuevos objetivos de la Adenda.

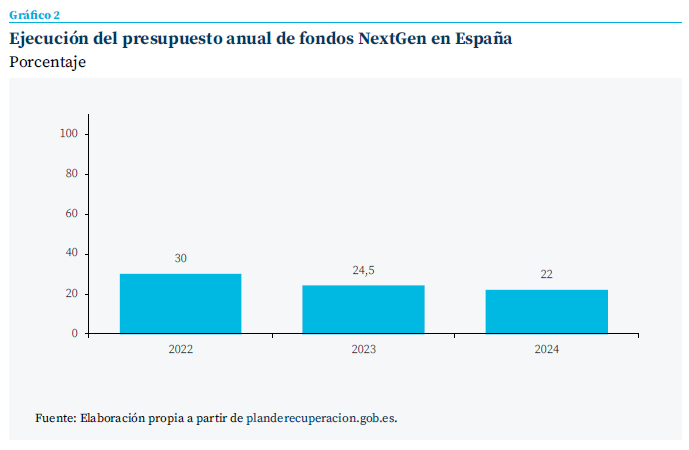

En 2022, primer año completo de implementación, solo se ejecutó alrededor del 30 % de los créditos presupuestados del PRTR. En 2023, la proporción bajó a un 24,5 %. Y en 2024, a fecha de 1 de diciembre, apenas se había desembolsado el 22 % de lo previsto (7.538 millones de euros efectivamente pagados de un total de 34.134 millones presupuestados)

Un aspecto crítico es cómo esta llegada de fondos se traduce en gasto efectivo dentro de España. Cada año, los Presupuestos Generales del Estado han incorporado cuantiosos créditos para el PRTR, pero las tasas de ejecución reflejan retrasos significativos. En 2022, primer año completo de implementación, solo se ejecutó alrededor del 30 % de los créditos presupuestados del PRTR. En 2023, la proporción bajó a un 24,5 %. Y en 2024, a fecha de 1 de diciembre, apenas se había desembolsado el 22 % de lo previsto (7.538 millones de euros efectivamente pagados, de un total de 34.134 millones presupuestados). Incluso con la aceleración típica de fin de ejercicio, resultaba imposible acercarse al 100 % de ejecución anual, de hecho, 2024 sería el peor año en términos relativos, consolidando una tendencia descendente en la agilidad de gasto.

La ejecución ha sido decreciente: 30 % en 2022, 24,5 % en 2023 y en torno al 22 % en 2024. Cada año, más de dos tercios de los fondos asignados no llegan a la economía real en el plazo previsto. El gráfico 2 evidencia la brecha entre lo presupuestado y lo finalmente gastado cada año. Varios factores explican esta situación: retrasos administrativos en convocatorias y adjudicaciones, cuellos de botella en la capacidad de absorción de algunos programas, e incluso haber sobreestimado inicialmente los ritmos de ejecución. El Gobierno suele presentar cifras de ejecución en términos de “obligaciones reconocidas”, que incluyen fondos comprometidos, aunque no pagados, lo cual arroja porcentajes algo mayores (por ejemplo, un 34,6 % en 2024). Sin embargo, en términos de pagos efectivamente realizados a beneficiarios finales, las cifras reales son las mencionadas (22 % en 2024). Como referencia, entre 2021 y 2023 la Administración General del Estado adjudicó un total de 66.000 millones de euros en el marco del PRTR –esto equivale al 95 % de los 69.500 millones de la primera fase del plan– indicando que la mayor parte de los fondos se han comprometido en proyectos aprobados. No obstante, de ese monto adjudicado, solo 20.000 millones aproximadamente se habían materializado en convocatorias de subvenciones y contratos resueltos a favor de empresas privadas y autónomos hasta 2023. Es decir, una gran proporción está todavía en fase de ejecución o pendiente de desembolso. El cuadro 1 ilustra este contraste entre presupuesto, fondos y ejecución.

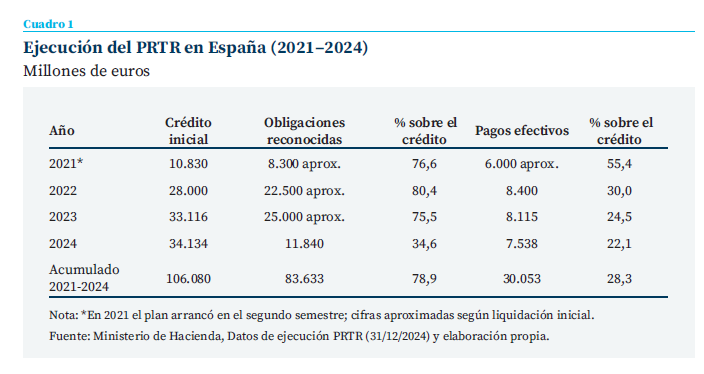

Según los últimos datos oficiales consolidados, desde 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024 se habían consignado 106.080 millones de euros de crédito presupuestario para el PRTR, de los cuales las obligaciones reconocidas acumuladas ascendían a 83.633 millones (un 78,8 %). Esta cifra de obligaciones reconocidas representa el esfuerzo presupuestario comprometido en proyectos en marcha. Pero es importante distinguirla del gasto efectivamente pagado (base caja). El retraso en la materialización se aprecia al constatar que, a finales de 2024, quedaban pendientes de pago más de 20.000 millones ya comprometidos. De hecho, varias partidas ministeriales muestran ejecuciones muy rezagadas. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda (encargado de transferencias a CC. AA., conferencias sectoriales, etc.) había ejecutado solo 1.790 millones de los 13.138 millones presupuestados para 2024 (un 13,6 %). El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que maneja los programas de vivienda, apenas ejecutó 409 millones de 3.168 millones asignados (13 %) pese a la acuciante necesidad de inversión en vivienda asequible. El Ministerio de Ciencia e Innovación gastó 297 millones de 912 (32,5 %) en 2024. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ejecutó solo 124 millones de 707 (17 %) en su componente digital y de función pública. Estos ejemplos ilustran que la capacidad de absorción ha variado mucho por áreas, con demoras especialmente notables en vivienda, digitalización administrativa y algunas inversiones industriales.

El problema de distinguir gasto corriente e inversión

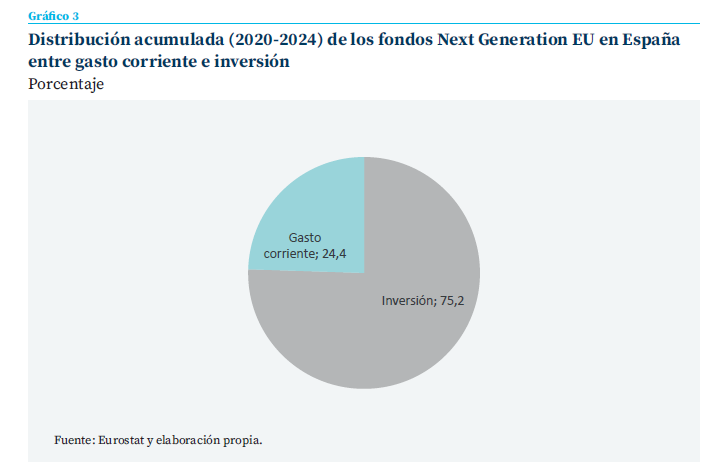

Un objetivo declarado del NGEU era financiar gasto de capital (inversión pública) más que gasto corriente, para garantizar un efecto transformador duradero. En la práctica, España ha destinado una parte significativa de los fondos a gasto corriente (por ejemplo, contratación de personal, transferencias corrientes, prestaciones) para apuntalar servicios públicos en la crisis. Según datos de Eurostat, en el período 2020-2024, España dedicó aproximadamente 7.877 millones de euros de los 31.821 millones recibidos a gasto corriente, esto es un 24,8 %. La proporción restante (75,2 %) financió gasto de capital o inversiones.

En el período 2020-2024, España dedicó aproximadamente 7.877 millones de euros de los 31.821 millones recibidos a gasto corriente, esto es un 24,8 %

El gráfico 3 representa esta distribución. El hecho de emplear fondos temporales en gasto corriente tiene implicaciones: por un lado, permitió sostener o ampliar servicios (por ejemplo, contratar personal de refuerzo en sanidad durante la pandemia, financiar programas sociales, etc.), contribuyendo a la cohesión social en momentos críticos. Pero, por otro lado, limita el impacto transformador a largo plazo, ya que el gasto corriente no crea activos duraderos y desaparecerá una vez agotados los fondos NGEU. Además, genera un riesgo fiscal futuro: políticas o servicios financiados con NGEU necesitarán fuentes alternativas cuando estos recursos extraordinarios concluyan en 2026-2027. Las áreas con mayor peso de gasto recurrente financiado por NGEU en España incluyen el refuerzo de sistemas sanitarios autonómicos y educativos en 2021-22, así como transferencias en políticas activas de empleo, apoyo a pymes (bonos y subvenciones directas) y ciertas partidas de políticas sociales.

Los fondos se han distribuido entre una multitud de sectores y programas. En cuanto a prioridades temáticas, ya se señaló el elevado peso verde y digital. En cifras, el plan actualizado dedica alrededor de 67.000 millones de euros a medidas climáticas o de transición ecológica (energía limpia, movilidad sostenible, rehabilitación energética, medio ambiente, etc.) y unos 40.400 millones a transformación digital (digitalización de pymes, Administración Digital, despliegue de banda ancha y 5G, inteligencia artificial, etc.). Esto implica que más del 70 % de los recursos totales se concentran en la doble transición verde-digital. Dentro de la transición ecológica, destacan inversiones como 12.000 millones en rehabilitación y eficiencia energética de edificios (públicos y privados), 13.200 millones en movilidad sostenible (transporte urbano limpio, infraestructura ferroviaria, vehículo eléctrico) y cerca de 6.100 millones en energías renovables y redes eléctricas en el plan original, reforzados con 6.900 millones adicionales en el capítulo REPowerEU para seguridad energética. Además, se han articulado instrumentos financieros innovadores (a través del ICO, BEI, COFIDES) que movilizarán hasta 83.200 millones en préstamos al sector privado para proyectos verdes, digitales y sociales, por ejemplo, la Línea ICO Verde y el programa de vivienda asequible, por más de 34.000 millones, o el Fondo de Resiliencia autonómico (20.000 millones).

El análisis cuantitativo revela luces y sombras. Por un lado, España lidera en la UE la recepción de fondos y ha comprometido la mayor parte de los recursos en actuaciones alineadas con las prioridades verdes y digitales. Las asignaciones sectoriales reflejan los objetivos transformadores originales, con cuantiosas inversiones previstas en ámbitos estratégicos. Por otro lado, la velocidad de ejecución interna es insuficiente: grandes montos permanecen en la “tubería” administrativa sin llegar todavía al tejido productivo o a la ciudadanía en forma palpable. Este rezago alimenta la percepción de que “la transformación no llega” al ritmo esperado.

Análisis cualitativo: casos de bajo impacto y obstáculos en la implementación

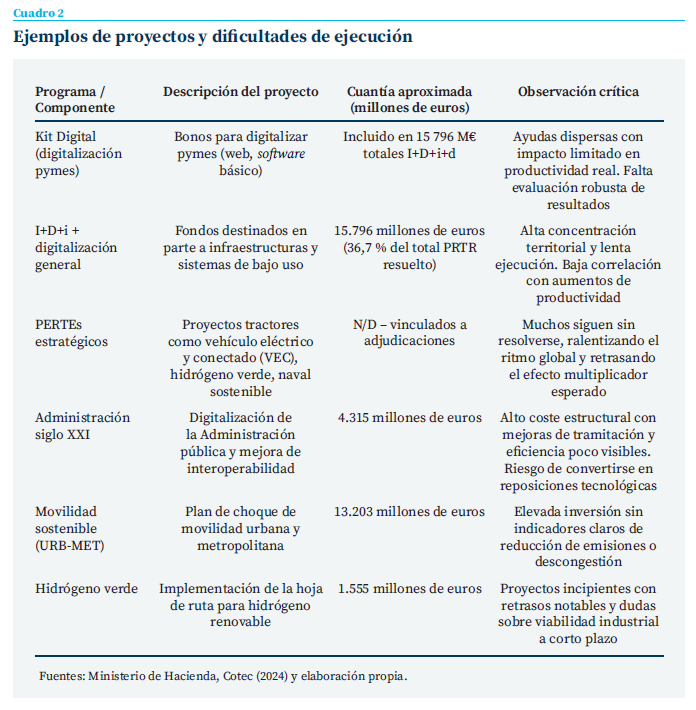

Si bien el PRTR ha permitido financiar numerosas iniciativas transformadoras, también han emergido ejemplos de intervenciones cuyo impacto estructural parece limitado o cuya ejecución ha sido problemática. Estos casos ofrecen lecciones sobre las dificultades en gestionar un plan tan ambicioso. A continuación, se describen algunos ejemplos documentados que han generado debate público:

- Digitalización de administraciones locales con resultados discretos. El Tribunal de Cuentas llevó a cabo en 2024 la fiscalización de un programa del PRTR destinado a la transformación digital de los ayuntamientos. Encontró deficiencias generalizadas en la definición, planificación y seguimiento de los proyectos a nivel municipal. De una muestra de 11 ayuntamientos (incluyendo Madrid y Barcelona) con 19 proyectos por 17,2 millones de euros, la mayoría registraron modificaciones de alcance, ampliaciones de plazos e importantes desviaciones en la ejecución. En varios casos, esto derivó en la pérdida parcial o total de la financiación obtenida: algunos ayuntamientos renunciaron a la subvención o tuvieron que reintegrar fondos por no poder ejecutar a tiempo.

- De los 145 ayuntamientos beneficiarios en la convocatoria 2021, solo 15 % habían finalizado sus proyectos a fines de 2022, y aunque la situación mejoró en 2023, aún cerca de 30 % de las actuaciones seguían inconclusas al terminar 2023. Este caso refleja los cuellos de botella técnicos y administrativos en muchas entidades locales pequeñas para gestionar proyectos innovadores en plazos ajustados. También revela problemas de diseño: se financió equipamiento e infraestructuras digitales (37,8 millones de euros) que no eran prioritarios según los criterios originales de la convocatoria, en detrimento de áreas críticas como la ciberseguridad (29,7 millones sí dedicada a esto último). En suma, la digitalización local, pese a su importancia, tuvo una ejecución heterogénea: algunas ciudades lograron avances, pero otras no pudieron absorber eficazmente los fondos, limitando el impacto estructural (por ejemplo, aulas con equipos sin usar por falta de formación, o licencias de software adquiridas que no se integraron en procesos municipales). La recomendación del Tribunal es reforzar el rigor en la selección de proyectos y el seguimiento, para evitar pérdida de recursos y asegurar beneficios tangibles.

- Dotación de dispositivos para reducir la brecha digital educativa. Dentro del componente de educación digital, se financiaron programas para proporcionar ordenadores portátiles y conectividad a alumnos vulnerables, con una inversión prevista de 970 millones de euros para entregar unos 300.000 dispositivos y equipar 240.000 aulas. Esta iniciativa, coordinada con las CC. AA., buscaba acelerar la digitalización de la enseñanza durante la pandemia. Si bien logró distribuir masivamente equipos (más de 200.000 dispositivos según cifras oficiales) y seguramente alivió la brecha digital en muchos hogares, ha sido objeto de evaluación por los órganos de control para verificar su eficacia. El Tribunal de Cuentas ( junto a fiscalizadores autonómicos) inició en 2023 una auditoría para analizar cómo se gestionó esta dotación tecnológica en cada región Los auditores han señalado retrasos en las entregas y la necesidad de asegurar el uso pedagógico efectivo de esos recursos. Sin reformas paralelas en metodologías educativas y formación del profesorado, la mera entrega de hardware podría tener un impacto educativo limitado en el largo plazo. Además, mantener y renovar esos dispositivos en el futuro recargará los presupuestos autonómicos una vez agotados los fondos europeos. Este ejemplo ilustra cómo inversiones necesarias en capital humano (digitalización educativa) conllevan desafíos de implementación para lograr un verdadero salto cualitativo en competencias digitales de alumnos y docentes.

- Proyectos de movilidad sostenible local de escasa transformación. En el ámbito municipal, varios ayuntamientos han invertido fondos Next Generation en actuaciones como carriles bici, peatonalizaciones o flotas de autobuses eléctricos. Estas medidas, positivas para la movilidad urbana y el medio ambiente, a veces fueron criticadas por su alcance limitado. Por ejemplo, algún municipio destinó una suma considerable a la construcción de un carril bici turístico que, según vecinos, tiene escaso uso; u otro instaló farolas solares en un parque cuya mejora en seguridad es discutible. Si bien cada proyecto contribuye en pequeña escala a la agenda verde, aislados no su- ponen la “transformación” profunda que el discurso del PRTR prometía. Parte de esta impresión proviene de la fragmentación de los recursos: los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, por citar un caso, financiaron más de 175 microproyectos locales (miradores, centros de interpretación, senderos, etc.) repartiendo 1.800 millones de euros en cientos de localidades. El impacto agregado sobre la competitividad turística puede ser positivo pero diluido, y difícil de percibir nacionalmente. Son proyectos que no alteran la base productiva del país ni suponen saltos de productividad. Este dilema entre capilaridad vs. concentración de los fondos es inherente al PRTR, que quiso llegar a todos los rincones de España pero a costa de dispersar esfuerzos.

- Baja absorción inicial en proyectos estratégicos industriales. Los PERTE, concebidos para grandes transformaciones sectoriales, también han enfrentado retos. Por ejemplo, el PERTE del vehículo eléctrico y conectado (VEC), dotado con 2.975 millones de euros en subvenciones, tuvo en su primera convocatoria una demanda inferior a lo previsto: se adjudicaron 877 millones, quedando sin asignar cerca de un 30 % de los fondos por falta de solicitudes elegibles. Esto obligó a rediseñar el PERTE VEC con una segunda convocatoria en 2023 (aún en curso) para intentar atraer más proyectos. Algo similar ocurrió con el PERTE chip (semiconductores): con 12.000 millones de euros, depende en gran medida de inversiones privadas internacionales que tardaron en concretarse. A la fecha, no se ha instalado todavía ninguna fábrica de chips nueva, aunque sí se han aprobado ayudas a centros de diseño y acuerdos de inversión que podrían fructificar en años venideros. Estos ejemplos muestran que no es fácil convertir dinero en transformación industrial rápida: se necesita un ecosistema empresarial preparado, trámites ágiles y, en ocasiones, suerte para atraer grandes inversores extranjeros. La lentitud inicial de algunos PERTE redujo el impacto inmediato en 2021-2023, aunque podrían despegar más adelante. En cualquier caso, visibilizan la brecha entre la planificación y la realidad.

Los casos anteriores evidencian dificultades transversales en la ejecución del PRTR: capacidad administrativa limitada (sobre todo a nivel local) que lleva a retrasos o pérdidas de fondos; elección discutible de algunos destinos de gasto que no convencen a la opinión pública de su utilidad; y dependencia de actores privados o externos para ejecutar ciertos proyectos estratégicos, lo que puede demorar resultados. También subyace un problema de transparencia y comunicación. El Tribunal de Cuentas de la UE señaló en mayo de 2025 la “falta de transparencia” en España para identificar beneficiarios finales de los fondos, lo cual supone un riesgo de que se financien proyectos sin un adecuado escrutinio. Igualmente, criticó que las plataformas digitales de seguimiento implementadas (como CoFFEE- MRR o la web planderecuperacion.gob.es) no satisfacen a los auditores en cuanto a claridad de la información.

Otro factor cualitativo es la gestión de las reformas condicionantes. Algunas se han convertido en cuellos de botella políticos, demorando desembolsos. Un ejemplo fue la condición de equiparar la fiscalidad del diésel a la gasolina (eliminando un beneficio fiscal al diésel), compromiso incluido en el plan original. Esta medida enfrentó fuerte oposición parlamentaria y social, hasta el punto de que el Gobierno no logró aprobarla. Finalmente, en la evaluación del quinto pago, la Comisión Europea no dio por cumplido ese hito de la “reforma del diésel”, detrayendo alrededor de 1.000 millones de euros del desembolso correspondiente. España tendrá la oportunidad de reintroducir o compensar esa reforma más adelante, pero ilustra cómo las dificultades políticas internas (sobre todo en un contexto de gobierno en minoría desde 2023) pueden frenar la implementación plena del PRTR. Lo mismo ocurrió con la mencionada reforma de las políticas activas de empleo (subsidio de desempleo) que retrasó el cuarto pago: fue aprobada in extremis tras prórrogas negociadas con Bruselas. Estas situaciones tensas generan incertidumbre sobre la recepción de fondos y distraen esfuerzos técnicos hacia la negociación política. El cuadro 2 ofrece una lista de observaciones críticas respecto a algunos de los proyectos más conocidos.

Evaluación provisional

A mediados de 2025, el despliegue de los fondos Next Generation EU en España ofrece un balance mixto. Por una parte, es innegable que el PRTR ha impulsado la recuperación económica post-COVID: el PIB de España en 2024 se estima un 2,6 % por encima de lo que habría sido sin el Plan, y se prevé que en 2031 el impacto acumulado alcance 3,4 % del PIB. El empleo también ha recibido un estímulo, y la inversión pública ha repuntado tras años de austeridad. Con todo, al confrontar los resultados con las expectativas iniciales, surge la sensación de que la “transformación” estructural no ha llegado. Existen varios aspectos críticos que respaldan esta afirmación:

- Desfase entre recursos desembolsados y ejecutados realmente. Como vimos, haber recibido 55.000 millones de euros de Bruselas no equivale a tener 55.000 millones invertidos. Buena parte del impacto transformador ocurrirá solo cuando los proyectos concluyan (muchos en 2025-26) y de su cohesión y planificación. Esto genera una paradoja temporal: España figura líder en ejecución ante la UE (porque cumple formalidades e hitos), pero internamente la ejecución material va rezagada, lo que a ojos de ciudadanos y empresas se traduce en menor impacto del esperado a estas alturas.

- Riesgo de no agotar fondos y perder oportunidades. Queda menos de año y medio (hasta agosto de 2026) para culminar la ejecución de la enorme bolsa financiera restante. España todavía tiene que ejecutar del todo unos 25.000 millones de euros en subvenciones y prácticamente la totalidad de los 84.000 millones en préstamos de la Adenda. Es un desafío colosal en tan corto periodo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y otras entidades han lanzado alertas sobre el riesgo de que proyectos no alcancen a completarse o que no se puedan ni tan siquiera comprometer todos los préstamos disponibles. Aunque los préstamos tienen un calendario orientativo hasta 2026, su absorción depende de la demanda de las empresas y administraciones. Iniciativas como los fondos ICO de coinversión están en marcha, pero movilizar decenas de miles de millones adicionales requerirá acelerar mucho durante 2025-26. La Comisión Europea ha advertido que el tiempo apremia: cualquier tramo que no se solicite antes de la fecha límite se perderá España “tiene mucho camino por recorrer tanto respecto a los fondos como a los préstamos”, señalaba el Tribunal de Cuentas europeo en 2025.

La Comisión Europea ha advertido que el tiempo apremia: cualquier tramo que no se solicite antes de la fecha límite se perderá España

- De no completar hitos o certificaciones a tiempo, quedaría dinero sin recibir. Y de recibirlo, pero no gastarlo eficazmente, se perdería la oportunidad de su efecto transformador. En ese sentido, 2025 es un año crítico: el Gobierno debe ejecutar con urgencia los proyectos en marcha y reformular los que encallaron, para no llegar a 2026 con prisas de última hora (lo que podría redundar en ineficiencias o mala calidad del gasto).

- Impacto estructural incierto y dependiente de las reformas: Las proyecciones del propio Ministerio de Economía indican que el legado permanente del PRTR vendrá principalmente de las reformas más que de las inversiones. Se estima que las reformas estructurales podrían elevar el PIB a largo plazo en 3 puntos porcentuales, mientras que las inversiones añadirían solo 0,4 puntos. Esto sugiere que, aun asumiendo ejecución total, muchas inversiones tienen un carácter cíclico o temporal más que transformador permanente. Por ejemplo, la construcción de infraestructuras y la renovación de flotas ayudan a modernizar capital físico, pero su contribución al crecimiento potencial puede diluirse si no van acompañadas de cambios organizativos o tecnológicos profundos. En contraste, reformas como la laboral (que reduce la temporalidad) o la de formación profesional sí pueden alterar de forma duradera la productividad y la estructura económica. Esta valoración lleva a preguntarse: ¿hasta qué punto los fondos NGEU están cambiando el “modelo productivo” español? Por ahora, muchos recursos se han destinado a reforzar sectores ya existentes (por ejemplo, turismo sostenible, automoción verde) sin diversificar necesariamente hacia nuevas áreas de mayor valor añadido. Esto no es negativo en sí – modernizar sectores tradicionales es valioso, pero significa que la economía española de 2025 sigue sustentada en patrones similares a los prepandemia, solo que con mejoras incrementales (vehículos más limpios, edificios más eficientes, etc.). La esperada “transformación” quizás requiera una continuidad de esfuerzos más allá de 2026, pues un quinquenio puede ser insuficiente para mutar estructuras arraigadas.

- Cuestiones de absorción y capacidad institucional. La experiencia hasta ahora ha evidenciado carencias en la capacidad de gestión de las administraciones, especialmente a niveles descentralizados. La fragmentación administrativa española (complicó la gobernanza del PRTR. Algunas comunidades autónomas han destacado en ejecución, pero otras han retrasado convocatorias o han debido devolver fondos no comprometidos.

En resumen, el análisis apunta a una “transformación que no llega”. Algunos cimientos se están poniendo (reformas legales, proyectos lanzados), pero la construcción del cambio estructural es más cuestionable. Ello no significa que el PRTR fracase –aún es pronto para juicios definitivos– pero sí que puede tener un impacto bastante más limitado del esperado.

Por último, hay que enmarcar esta discusión en un contexto político-económico volátil. El año 2025 viene marcado por una desaceleración económica en Europa, tensiones inflacionarias y cambio de ciclo de políticas monetarias, lo que hace aún más importante el estímulo de los fondos europeos. A nivel europeo, se discute ya la posibilidad de extender o complementar el MRR en el próximo marco financiero, pero por ahora 2026 sigue siendo la meta infranqueable. Todos estos elementos configuran un escenario donde el reloj corre y la presión por demostrar resultados palpables es máxima.

La experiencia acumulada debería servir para simplificar trámites y compartir buenas prácticas de ejecución en este último periodo. Si las entidades ejecutoras aplican las lecciones aprendidas (por ejemplo, evitar sobrecargar a gobiernos locales sin capacidad, reforzar asistencia técnica, extender plazos cuando sea razonable para no perder fondos, etc.), es factible mejorar la absorción. La flexibilidad de la Comisión para reprogramar hitos o reubicar fondos (como se hizo con el hito del diésel pendiente) será también un aliado valioso, siempre que se mantenga la esencia transformadora.

Más allá de 2026, quedará la pregunta: ¿se logró la transformación? Posiblemente, los juicios deberán esperar algunos años adicionales. Muchas inversiones del PRTR tendrán efectos que se apreciarán en la segunda mitad de la década: por ejemplo, nuevas infraestructuras de transporte completadas, capacidades industriales fortalecidas por los PERTE, una administración más digitalizada y ágil, o una generación de jóvenes con mejor formación gracias a las reformas educativas. Si esas promesas se cumplen, la transformación habrá llegado, aunque con retraso. Por el contrario, si tras el fin del programa la economía española vuelve a inercias previas –con la inversión pública otra vez a la baja, proyectos inconclusos y reformas descafeinadas– entonces podría argumentarse que el NGEU fue una oportunidad en gran parte desaprovechada.

Notas

* Funcas.

Sumario

- Carta de la redacción

- Lo que se necesitaría para revertir el declive global de Europa

- Evaluación del impacto inicial de la política comercial de Trump en la Unión Europea

- El desafío sistémico de Europa o por qué subestimar a Rusia y al eje de las autocracias es un error

- La economía española y el auge de los bloques comerciales

- Las stablecoins respaldadas por el dólar no suponen una amenaza para la Unión Europea

- Paradójico estrés bancario en tiempos de incertidumbre

- El endeudamiento de las empresas españolas: análisis sectorial, por tamaño de empresa y por regiones

- Fondos NextGen: ¿la transformación que no llega?

- La transformación del sistema de cuidados en España: retos institucionales y demográficos