¿Existe la migración climática? Evidencia de Senegal desde 1962 a 2011

Fecha: noviembre 2025

Héctor Cebolla Boado*

Migración climática, inmovilidad, género, distribución de recursos

Panorama Social, N.º 42 (noviembre 2025)

La investigación sobre cambio climático y migración ha pasado de visiones alarmistas a enfoques más matizados. Con datos longitudinales de Senegal, este estudio cuestiona que la migración sea la respuesta principal al estrés ambiental y muestra que la inmovilidad es más frecuente. El calor extremo resulta un factor relevante, pero su efecto se concentra en la migración interna, mientras que en la internacional es inconsistente. Destaca además una marcada diferencia de género: las mujeres reaccionan con mayor intensidad y significación estadística ante los choques de calor en sus decisiones migratorias internas. Estos hallazgos evidencian que la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación están vinculadas a los roles sociales y a la distribución desigual de recursos, por lo que las políticas de adaptación deben incorporar una perspectiva de género y evitar asumir respuestas homogéneas de la población.

1. INTRODUCCIÓN

El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y sus efectos sobre la movilidad humana están en el centro de un intenso debate que se mantiene vivo dentro y fuera de los ámbitos estrictamente académicos. El famoso informe Groundswell estimó que más de 216 millones de personas en todo el mundo corren el riesgo de tener que desplazarse dentro de sus países para 2050 debido al cambio climático, 143 millones de ellas en África, Asia y América Latina (Rigaud et al., 2021). Durante mucho tiempo, se ha estado asumiendo que el aumento de las temperaturas y otros fenómenos ambientales extremos provocarían intensos movimientos migratorios e, incluso, un éxodo de “refugiados climáticos” que huirían de sus hogares en busca de seguridad (IPCC, 2007). Sin embargo, la realidad que se ha podido documentar en la investigación más reciente y de mayor calidad es mucho más compleja y matizada (Hoffman et al., 2020).

Al parecer, la respuesta dominante al estrés ambiental, es decir, la exposición a eventos climáticos extremos que distorsionan la capacidad de llevar a cabo una vida normal en cada contexto no es la migración, sino la inmovilidad. Los resultados que se discuten en este breve artículo forman parte de un programa más amplio de investigación que desarrollo junto con mis colegas Álvaro Suárez Vergne e Inmaculada Serrano Sanguilinda en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC para conocer el impacto del clima en la movilidad humana en África, y más concretamente en Senegal. Para ello, utilizamos datos longitudinales que permiten seguir la trayectoria migratoria de individuos entre 1962 y 2011 en aquel país, para analizar cómo la exposición al calor extremo afecta la decisión de migrar, y lo que es más importante, a quién afecta y de qué manera. Senegal, con su alta exposición al cambio climático (erosión del suelo, reducción de los bancos de pesca, sequías, calor extremo), su fuerte movilidad interna y sus arraigados patrones de migración internacional, ofrece un escenario ideal para explorar estas dinámicas.

La respuesta dominante al estrés ambiental no es la migración, sino la inmovilidad.

La migración no es un acto automático, sino una estrategia de adaptación socialmente selectiva, influenciada por las capacidades y los recursos de las personas. En términos generales, la literatura hoy anima más bien a preguntarnos quién tiene la capacidad de migrar al experimentar las consecuencias del cambio climático, bajo qué condiciones y a través de qué mecanismos. Este trabajo contribuye a una reorientación crucial en los estudios sobre migración. Si bien los modelos tradicionales se han centrado en factores económicos y de desarrollo, nosotros argumentamos que la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta ante el cambio climático dependen de la intersección de las amenazas ambientales con el capital humano, los activos físicos y, de manera muy significativa, los compromisos relacionales y emocionales. Al examinar la movilidad por sexo y la intensidad del estrés térmico, buscamos desentrañar una parte fundamental de esta ecuación: ¿actúa la desventaja y las capacidades de las mujeres y los hombres de manera diferente frente a la amenaza del calor extremo?

2. La investigación sobre migración climática, de las narrativas alarmistas a la complejidad

El debate sobre la migración climática ha evolucionado considerablemente en las últimas décadas. Las primeras narrativas fueron a menudo impulsadas por una cierta literatura gris e informes de organizaciones internacionales más o menos influyentes que hicieron proyecciones alarmistas, retratando la migración como una respuesta inevitable y a gran escala ante los riesgos ambientales. Esta visión parece la lógica consecuencia de la influencia del paradigma de empuje-atracción, es decir, el modelo llamado en la literatura especializada push-pull (Lee, 1966). Este modelo que se ha utilizado de forma tradicional para entender la emigración y la selección de destinos migratorios invita a ver los factores ambientales, como cualquier otro shock negativo en origen, como un factor de empuje que fuerza a la población a moverse fuera de las fronteras nacionales. Así, surge la expectativa de que se produzcan flujos de “refugiados climáticos” y la idea de que millones de personas se desplazarían, generando alarma pública y política sobre la seguridad y los flujos migratorios.

Sin embargo, la investigación más reciente ha desafiado esta visión simplista. Se ha demostrado que la migración inducida por el clima no es una respuesta uniforme, sino una estrategia de adaptación altamente estratificada y dependiente del contexto. La investigación actual sobre la migración se inclina más bien hacia el marco de aspiraciones-capacidades (De Haas, 2021) que concibe la movilidad humana como el resultado de la interacción entre lo que las personas aspiran a hacer y lo que pueden lograr dadas sus oportunidades y limitaciones estructurales. Uno de los conceptos clave que ha emergido de esta reorientación es la trampa de la movilidad o mobility trap (Zickgraf, 2019), es decir, la idea de que, aunque cabría esperar que, ante ciertos eventos o contextos, las personas se movieran, muchos tienden a no hacerlo. Originalmente, se entendía que esta trampa resultaba de la falta de recursos económicos, donde las poblaciones más afectadas por la degradación ambiental (como la sequía) carecían del capital necesario para financiar su reubicación. Estudios empíricos han confirmado que los choques ambientales aumentan las salidas en países de ingresos medios, pero la suprimen en contextos de bajos ingresos. En otras palabras, la inmovilidad, y no la migración, se convierte en la respuesta por defecto para una gran parte de la población vulnerable. Más allá de las limitaciones económicas, la investigación reciente ha comenzado a explorar otros factores que anclan a las personas a sus lugares de origen. Se ha destacado el papel del capital social y los lazos familiares, que pueden disuadir la migración debido a la incertidumbre, la falta de beneficios claros y los altos costos emocionales y psicológicos de la separación (Cebolla y Ferrer, 2022). La inmovilidad también está moldeada por el arraigo social y el apego familiar (Nawrotzki y DeWaard, 2018; Schewel, 2020; D’Ingiullo et al., 2023). Estos hallazgos sugieren que las trampas de movilidad no son solo un resultado de la privación material, sino que también están impulsadas por compromisos relacionales. En este contexto, la investigación se ha centrado en desentrañar la heterogeneidad de las respuestas migratorias. Se ha cuestionado si el género juega un papel distintivo, con algunos estudios sugiriendo que las mujeres enfrentan mayores restricciones para migrar en respuesta a factores ambientales, mientras que otros análisis encuentran que están más dispuestas a movilizarse en busca de oportunidades laborales. Esta divergencia subraya la necesidad de un análisis detallado que tenga en cuenta las dinámicas de género en la toma de decisiones familiares.

Este estudio se alinea con esta perspectiva. Nos preguntamos cómo los diferentes niveles de estrés ambiental, específicamente medidos para este trabajo como la exposición a calor extremo (moderado, severo y muy severo), influyen en la migración interna dentro de Senegal y en la migración internacional, y si existen diferencias significativas en la forma en que hombres y mujeres responden a estas presiones. Al hacerlo, contribuimos a un campo de estudio en expansión que ya no busca cuantificar un impacto monolítico, sino entender cómo los choques ambientales interactúan con las vidas locales, los roles de género y las estructuras familiares para moldear la posibilidad misma de la movilidad.

3. Datos para estimar la movilidad climática en Senegal

Para investigar estas complejas relaciones, hemos utilizado dos conjuntos de datos complementarios y armonizados que ofrecen una perspectiva longitudinal única sobre la migración senegalesa: las encuestas Migrations between Africa and Europe (MAFE) y Migrations between Senegal and Spain (MESE). El proyecto MAFE, iniciado en 2005, recopiló datos retrospectivos de la historia de vida sobre migración, formación familiar, educación y empleo de una gran muestra de individuos y hogares senegaleses, cubriendo el período de 1932 a 2008. La encuesta MESE, implementada en 2011, se diseñó como un seguimiento de MAFE, centrándose específicamente en los migrantes senegaleses que residen en España.

La combinación de ambos conjuntos de datos nos permite capturar las dinámicas de migración a largo plazo tanto dentro de Senegal como hacia los principales destinos europeos. Hay que señalar que, si bien estos datos son de una riqueza sin precedentes, no son representativos de toda la población senegalesa a nivel nacional. Por ello, este análisis nos permite más bien examinar los mecanismos por los cuales la variabilidad climática influye en las decisiones de migración dentro de las subpoblaciones específicas observadas.

En cuanto a los datos climáticos, se ha utilizado los datos CRU TS (Climatic Research Unit gridded Time Series), que proporciona datos mensuales de temperatura máxima en una resolución de 0.5° × 0.5° para el período de 1961 a 2011. Para identificar los años que trajeron una exposición significativa al calor extremo, calculamos anomalías estandarizadas que en los gráficos que resumen los resultados se llaman “puntuaciones z”, calculadas utilizando el período de 1961-1990 como línea de base. De manera muy sencilla, estas puntuaciones pueden interpretarse como periodos en los que la temperatura se elevó en un número determinado de desviaciones típicas con respecto al periodo de referencia. Clasificamos los años con temperaturas máximas anuales que excedieron una, dos o tres desviaciones estándar por encima la media de la línea de base como años de calor extremo.

En los análisis que se presentan a continuación estimamos modelos de riesgos proporcionales de Cox, muy comunes en la investigación demográfica. Se trata de una herramienta estadística robusta para analizar datos de tiempo hasta la migración, en este caso, la migración. Este enfoque es ideal porque maneja eficientemente los casos censurados (individuos que no migran durante el período de estudio) y nos permite incluir variables que cambian con el tiempo, como la exposición al calor extremo. Estimamos modelos separados para la migración interna (dentro de Senegal) y la migración internacional (transfronteriza). A continuación, se presentan los resultados en relación con la exposición al calor extremo en la migración general, haciendo una mención especial a las diferencias por género.

4. Resultados: el calor extremo estimula, sobre todo, la migración interna

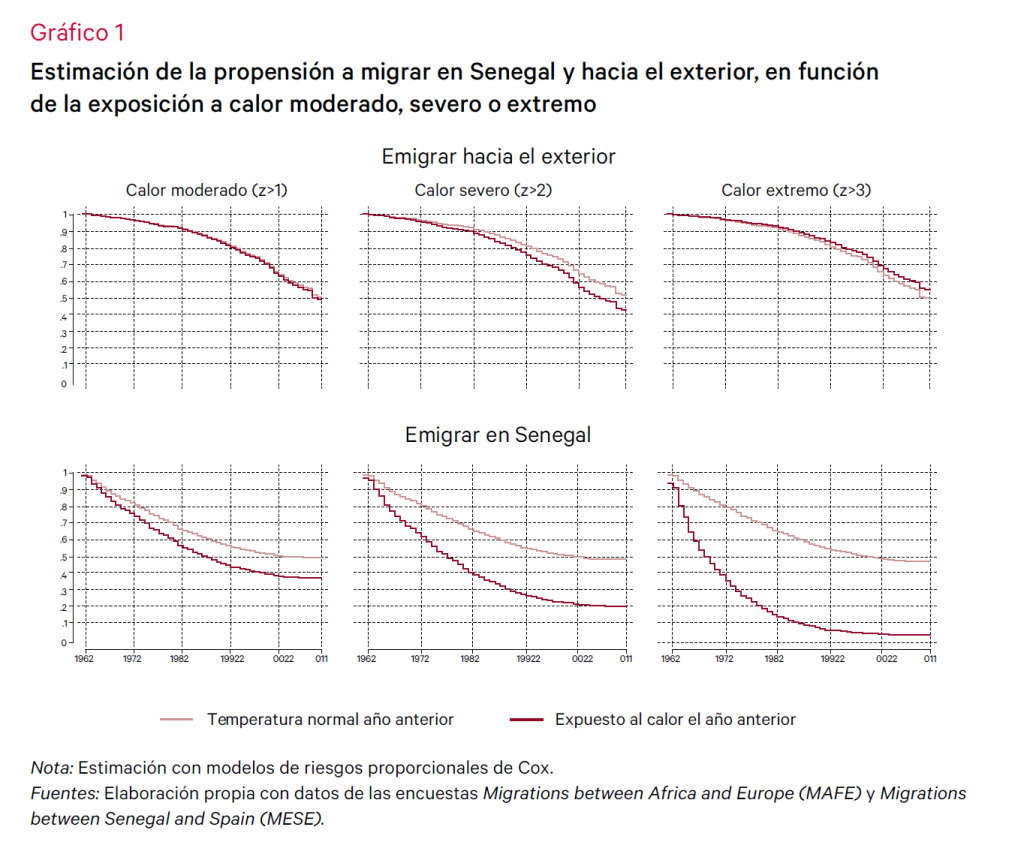

Los resultados iniciales revelan un patrón claro y no lineal en la respuesta a las anomalías de temperatura. El calor extremo tiene un efecto significativamente diferente en la migración interna e internacional, siendo la primera la principal forma de movilidad relacionada con el clima para el período analizado.

Para la migración internacional, los choques de calor más leves, es decir, anomalías que superan una desviación estándar (z > 1), no muestran una asociación estadísticamente significativa con la propensión a migrar (gráfico 1). Incluso cuando el calor se vuelve más severo, superando las dos o tres desviaciones estándar (z > 2 y z > 3), el efecto en la migración internacional sigue sin ser consistente o estadísticamente significativo.

El calor extremo tiene un efecto significativamente diferente en la migración interna e internacional.

Sin embargo, para la migración interna, la historia es muy distinta. A medida que el calor aumenta, también lo hace la respuesta migratoria. Si bien el efecto de anomalías leves (z > 1) es modesto, los choques de calor más fuertes producen respuestas migratorias más grandes y significativas. Específicamente, para anomalías que superan las dos desviaciones estándar (z > 2), el efecto es sustancial y estadísticamente significativo. Esto se amplifica aún más en los años de calor más extremo, que superan las tres desviaciones estándar (z > 3), donde el efecto es considerablemente mayor y estadísticamente significativo. Estos hallazgos establecen una base sólida para nuestra investigación: el calor extremo impulsa la migración, pero lo hace principalmente dentro de las fronteras nacionales.

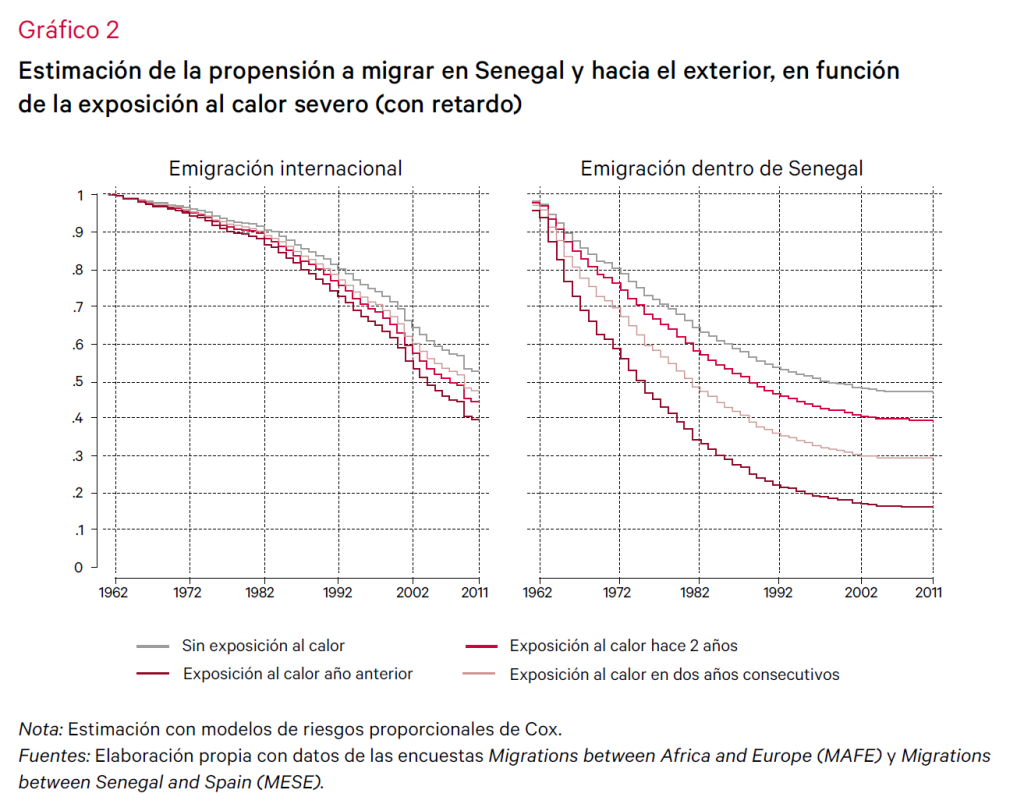

Una extensión de estos resultados se presenta en el siguiente gráfico (gráfico 2) que introduce un retardo de tiempo mayor entre la exposición al calor y el riesgo de migración. Como se puede ver, en términos generales el riesgo de que la exposición a un calor extremo anime la migración se concentra en la movilidad interna un año después de la anomalía. Si el calor extremo se repite dos años consecutivos, también se detecta un efecto diferenciado, aunque menor que en el caso de que se produzca solo en un año. Esto quiere decir que el clima como factor de expulsión tiene un efecto más bien inmediato. Quienes pueden emigrar, lo hace inmediatamente después del calor, aunque una parte algo menor de la población afectada podría moverse también si el evento se repite.

5. El calor y la movilidad femenina

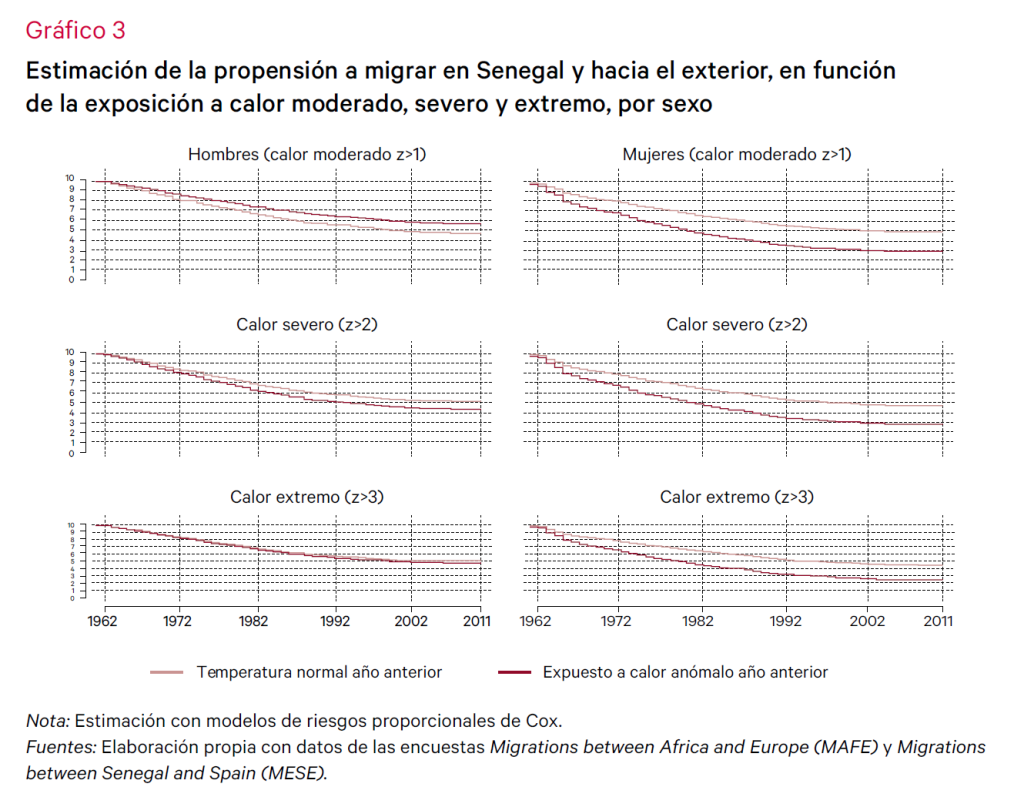

La pregunta de si el género media la respuesta a los choques climáticos es fundamental. Lo es aún más en el estudio de las migraciones africanas que, al menos desde el punto de vista de la movilidad internacional, están muy masculinizadas. Los análisis desglosados por sexo revelan marcadas diferencias en la forma en que hombres y mujeres reaccionan a las condiciones de calor extremo.

En el caso de la migración internacional, los modelos no muestran una diferencia significativa en la respuesta de hombres y mujeres. El efecto de la exposición al calor extremo, medido por anomalías que superan las dos desviaciones estándar, es positivo para ambos géneros, aunque no alcanza la significancia estadística convencional para ninguno de los dos. Esto sugiere que, si bien el calor extremo puede influir en la intención de migrar a nivel transfronterizo, los factores de género no parecen amplificar o suprimir esta relación de manera significativa en nuestra muestra.

Si bien el calor extremo puede influir en la intención de migrar a nivel transfronterizo, los factores de género no parecen amplificar o suprimir esta relación de manera significativa.

La situación es radicalmente opuesta en el contexto de la migración interna. Aquí, los hallazgos sugieren que las mujeres muestran respuestas más fuertes y estadísticamente significativas a la exposición al calor extremo en sus decisiones de migración interna, en comparación con los hombres. El coeficiente para la interacción entre el género femenino y el calor extremo (z > 2) es considerablemente mayor y estadísticamente significativo. Esto puede indicar que las mujeres en Senegal están particularmente expuestas o son más propensas a reaccionar a los choques térmicos, quizás debido a sus roles específicos en la subsistencia, la agricultura y las responsabilidades del hogar, que las hacen más vulnerables a las condiciones climáticas adversas. Estas diferencias por género en la respuesta a la migración interna resaltan la complejidad de la movilidad inducida por el clima. La migración no es un fenómeno neutral en cuanto al género. Las mujeres pueden ser más propensas a migrar internamente como una forma de adaptación, ya sea buscando oportunidades laborales en áreas urbanas o huyendo de la escasez de recursos en sus regiones de origen.

Conclusiones y perspectivas futuras

Este estudio, junto con otros que están viendo la luz en estos años, proporciona una valiosa evidencia a nivel micro sobre la relación entre el calor extremo y la migración en África. Los resultados desafían la visión simplista de que el estrés ambiental ocasionado por el cambio climático conducirá inevitablemente a una migración internacional masiva. En cambio, demuestran que, al menos para el período analizado, el calor extremo es un impulsor robusto de la migración interna, mientras que su efecto en la migración internacional es inconsistente e insignificante. Además, el trabajo muestra que la migración como respuesta al cambio climático está socialmente diferenciada. Al centrarnos en las diferencias de género, revelamos que las mujeres exhiben una respuesta particularmente fuerte a los choques de calor extremo en sus decisiones de migración interna. Esta evidencia sugiere que la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación están intrínsecamente ligadas a roles sociales y a la distribución de recursos, con el género como un factor crítico en la ecuación.

Para los responsables de la formulación de políticas, la implicación es que las estrategias de adaptación al cambio climático deben ser sensibles a las dinámicas familiares y, seguramente, de género, y no asumir una respuesta uniforme de la población. No se trata solo de gestionar los flujos de migración, sino de apoyar a aquellos que eligen o se ven obligados a moverse internamente, a menudo con recursos limitados. Esto requiere un enfoque que fortalezca la resiliencia in situ y proteja a las poblaciones más vulnerables.

Al centrarnos en las diferencias de género, revelamos que las mujeres exhiben una respuesta particularmente fuerte a los choques de calor extremo en sus decisiones de migración interna.

Aunque este estudio utiliza datos de alta calidad y un riguroso análisis metodológico, es importante reconocer sus limitaciones. Conviene recordar aquí que las muestras no son representativas a nivel nacional, por lo que las generalizaciones deben hacerse con cautela. Aun así, nuestros resultados iluminan los mecanismos subyacentes que vinculan el clima con la migración y ofrecen una base sólida para futuras investigaciones.

Para comprender y abordar de manera efectiva los desafíos de la migración en un mundo que se calienta, debemos dejar de centrarnos únicamente en las cifras. El enfoque debe cambiar hacia una comprensión más profunda de quién es vulnerable a la inmovilidad y por qué, y cómo el género y otras características sociales moldean las decisiones de vida frente a un entorno cambiante. La complejidad de la migración humana no se puede capturar en modelos deterministas de empuje y atracción que ignoran la resiliencia de ciertos colectivos o la vulnerabilidad de otros, incluso cuando el calor se vuelve insoportable.

Bibliografía

Cebolla Boado, H., y Ferrer, A. G. (2022). The impact of physical separation from parents on the mental wellbeing of the children of migrants. Journal of Ethnic and Migration Studies, 48(10), 2436–2454.

D’Ingiullo, D., Odoardi, I., y Quaglione, D. (2023). Stay or emigrate? How social capital influences selective migration in Italy. Regional Studies, Regional Science, 10(1), 529–548.

Hoffmann, R., Dimitrova, A., Muttarak, R., Crespo Cuaresma, J., y Peisker, J. (2020). A meta-analysis of country-level studies on environmental change and migration. Nature Climate Change, 10(10), 904-912.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2007). Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (AR4). https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar4/

Lee, E. S. (1966). A theory of migration. Demography, 3(1), 47–57.

Nawrotzki, R. J., y DeWaard, J. (2018). Putting trapped populations into place: Climate change and inter-district migration flows in Zambia. Regional Environmental Change, 18(2), 533–546.

Rigaud, K. K., de Sherbinin, A., Jones, B., Abu-Ata, N. E., y Adamo, S. (2021). Groundswell Africa: A deep dive into internal climate migration in Senegal. World Bank DC, USA.

Schewel, K. (2020). Understanding Immobility: Moving Beyond the Mobility Bias in Migration Studies. International Migration Review, 54(2), 328–355.

Thiede, B. C., Hancock, M., Kodouda, A., y Piazza, J. (2020). Exposure to armed conflict and fertility in Sub-Saharan Africa. Demography, 57(6), 2113–2141.

Zickgraf, C. (2019). Keeping people in place: Political factors of (im) mobility and climate change. Social Sciences, 8(8), 228.

NOTAS

* Investigador científico en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) (hector.cebolla@cchs.csic.es).