El comportamiento político de la población inmigrante en España: una comparación entre la primera y la segunda generación

Fecha: junio 2025

Santiago Pérez-Nievas* y Carles Pamies**

Inmigración, integración política, voto inmigrante, participación electoral

Panorama Social, N.º 41 (junio 2025)

Este artículo examina la participación electoral y el voto de inmigrantes de primera y segunda generación en España respecto a la población autóctona utilizando datos de cuatro olas de la Encuesta Social General Española entre 2013 y 2023. La muestra de más de 2.000 individuos permite analizar indicadores de integración sociopolítica, como la confianza interpersonal, la autoubicación ideológica y el voto. Los resultados sugieren que la segunda generación presenta mayor similitud con el grupo autóctono que con la primera generación. El estudio contribuye a ampliar la comprensión de los procesos de integración política de la inmigración en España.

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo analiza la participación electoral y la orientación del voto de la primera y la segunda generación de inmigrantes en España utilizando datos de encuesta, con el fin de comprobar la medida en que las de la segunda se asemejan a las de la primera o, más bien, se acercan más a las de la población autóctona. Aspira a seguir llenando el amplio hueco en la investigación empírica sobre esta cuestión en España, derivado de la combinación de un buen conjunto de limitaciones (Morales et al., 2022). Primero, a pesar del gran aumento de la población de origen extranjero, las submuestras en las encuestas utilizables siguen siendo muy pequeñas, sobre todo si se quiere analizar el comportamiento político de colectivos de orígenes nacionales específicos. Segundo, esos tamaños muestrales se ven aún más reducidos cuando se mide el voto en elecciones generales y autonómicas, pues requiere la nacionalidad española, con la que solo cuenta una minoría de la población de origen foráneo. Por último, no pocas encuestas carecen de información sobre el país de nacimiento o la nacionalidad del encuestado, y en muchas no hay datos sobre el origen nacional de sus progenitores, algo necesario para estudiar el comportamiento político de la segunda generación.

Este trabajo intenta superar, en parte, esas limitaciones fusionando cuatro olas de la Encuesta Social General Española (ESGE) del Centro de Investigaciones Sociológicas, las correspondientes a los años 2013, 2015, 2017 y 2023. La fusión permite contar con una muestra de unos 1.800 casos de inmigrantes de primera generación, y de cerca de 300 de la segunda. Gracias a esto se pueden discutir algunos hallazgos exploratorios de interés. Los resultados referentes a la segunda generación tienen un cariz especialmente provisional no solo por el reducido tamaño muestral, sino porque su composición actual está dejando de ser representativa de las nuevas cohortes, en las que es menos frecuente que uno de los progenitores sea de origen autóctono o que tenga un nivel de estudios alto, y proceden de áreas geográficas muy distintas (Bayona-i-Carrasco y Domingo, 2023).

La base de datos no constituye un estudio electoral ni está centrada en actitudes y comportamiento político, pero ha permitido elaborar un conjunto suficiente de indicadores de integración sociopolítica: la confianza interpersonal como indicador de capital social; la autoubicación en la escala ideológica, que vale en sí misma y como indicio de la capacidad para situarse en el sistema político; la participación en elecciones generales; y la opción por uno u otro partido en esas elecciones.

En lo que sigue, tras una breve descripción del contexto de recepción en España, se presentan las principales teorías sobre la integración política de la población inmigrante y se analizan los resultados de la encuesta a la luz de dichas teorías. Se concluye recogiendo los hallazgos relativos a la participación electoral y las orientaciones políticas de los inmigrantes de primera y de segunda generación.

2. El contexto de recepción: ciudadanía y derechos políticos de los inmigrantes en España

Conviene recordar algunas particularidades del contexto de recepción español para la integración política de los inmigrantes, sobre todo para subrayar algunos de los retos metodológicos del análisis de su participación política. En el ranking del proyecto MIPEX, España mantiene una buena posición respecto a la integración de los inmigrantes en general, pero no lo es tanto en lo referente a su participación política y a los requisitos de acceso a la nacionalidad (Solano y Huddleston, 2020). Esto se debe, por una parte, al limitado reconocimiento de derechos electorales a los extranjeros. A diferencia de otros países europeos, España solo se los reconoce a nacionales de países de la Unión Europea a través de la ciudadanía europea, y a los de algunos otros países, casi todos latinoamericanos, mediante tratados bilaterales de reciprocidad que reconocen el derecho de voto en elecciones locales. En ambos casos, quienes podrían ejercer esos derechos afrontan barreras administrativas como el requisito de registrarse en el censo electoral, inexistente para los españoles, lo que explica, en parte, sus bajas tasas de participación, que son apenas testimoniales cuando el derecho se deriva de los tratados de reciprocidad.

Por otra parte, la baja puntuación en MIPEX se debe a que las normas de adquisición de la nacionalidad varían según la procedencia. El acceso estándar exige diez años de residencia legal, pero los latinoamericanos pueden iniciar la naturalización con dos años de residencia legal y conservar la nacionalidad de origen, lo que no está permitido a casi ninguna otra procedencia. Si le sumamos que los europeos tienen pocos incentivos para naturalizarse, no extraña una distribución tan descompensada de las naturalizaciones: cerca del 70 por ciento son de nacionalidades latinoamericanas (muy por encima de su peso en el conjunto de los extranjeros) y solo un 3 por ciento de países europeos del este (muy por debajo del suyo), mientras que las nacionalidades magrebíes ocupan un lugar intermedio. Todo ello afecta, no ya la voluntad de participar de los distintos colectivos de la primera generación, sino a su capacidad de hacerlo. Las diferencias de acceso a la nacionalidad para la segunda generación no son tan relevantes (Pinyol-Jiménez y Sánchez-Montijano, 2014), pues la mayoría son ya españoles al alcanzar la mayoría de edad.

En el contexto de recepción también hay que considerar las actitudes de los autóctonos hacia los extranjeros, que pueden variar según el colectivo de inmigrantes. Según varias encuestas, son más favorables hacia los latinoamericanos y los europeos occidentales, y menos hacia los magrebíes, con los europeos del este y los asiáticos en un lugar intermedio (Lasala-Blanco et al., 2021: 1268). Esa variedad de actitudes, como veremos, puede tener consecuencias en la propia percepción de sí mismos de los inmigrantes como miembros de minorías más o menos discriminadas e, indirectamente, en su integración política.

3. Teorías sobre el comportamiento político de los inmigrantes

A continuación, se revisan las teorías sobre la participación política de la población inmigrante, ordenando la revisión según las dimensiones que identifica la bibliografía y de las que contamos con indicadores en la base de datos. Para cada una se muestran la evidencia y las principales conclusiones de las investigaciones, centradas, sobre todo, en otros países europeos, con alguna referencia al caso español. La revisión permite formular algunas expectativas, que se contrastan empíricamente en la sección siguiente. Aunque la mayoría de las investigaciones se refiere al comportamiento político de la primera generación, también se han elaborado expectativas específicas para la segunda. En España, los estudios empíricos para este subgrupo son escasos, aunque cabe mencionar el estudio panel del proyecto ILSEG (Portes et al., 2018) y el de Aparicio y Vargas (2024). Del primero adoptamos el marco teórico de la asimilación segmentada, que se basa, a su vez, en Portes y Rumbaut (2001): no es esperable que la integración política de la segunda generación se vaya aproximando linealmente a pautas propias de los autóctonos hasta no distinguirse de estas, sino que puede seguir caminos propios, por sus características o las de la primera generación, especialmente su región de origen y/o la minoría étnica a la que pertenecen.

3.1. El capital social: confianza interpersonal

Varias investigaciones clásicas subrayan la relevancia del capital social en la participación política (Putnam, 1993). Este factor puede ser especialmente relevante en la de los inmigrantes, quizá compensando sus menores recursos socioeconómicos (Fennema y Tillie, 1999). Su capital social se genera en su vida asociativa en general y en las redes de solidaridad tejidas en su interacción con individuos de su mismo origen nacional. Un indicador habitual de capital social basado en encuestas es el grado de confianza generalizada o interpersonal, cuya media suele ser más baja en España que a escala de Europa occidental (Perez Díaz y Rodríguez, 2022). El análisis de la ESGE revela niveles medios de confianza interpersonal más altos en varios colectivos de inmigrantes que en los autóctonos, más allá de su relevancia explicativa de la participación política de los inmigrantes.

3.2. La participación electoral

El voto es un medio para la integración y un resultado de esta. Es el camino por el que los grupos sociales se convierten en comunidades políticas capaces de alterar el sistema político, ganar representación e influir en las políticas (Fennema y Tillie, 1999). A escala individual, es un signo de integración que evidencia la superación de trámites como la naturalización y de sustanciales barreras socioeconómicas y culturales (Echazarra, 2011). Lo voluntario del acto de votar (Bevelander y Pendakur, 2008) y su papel central en las democracias modernas (Jones-Correa, 1998) hacen que el voto sea un indicador de integración óptimo.

Con datos de la Encuesta Social Europea, Echazarra (2011) comprueba una brecha negativa en la participación en elecciones de ámbito nacional de los votantes inmigrantes en diez de doce países de Europa occidental, presentando España la brecha más amplia. Otras investigaciones confirman esos menores niveles de participación electoral en Canadá, Francia, Austria, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega y, en menor medida, en Bélgica, en la que el voto es obligatorio (Wüst et al., 2010a). En varios de estos países las brechas de participación se reducen en los individuos o minorías migrantes de mayor nivel socioeconómico, y conforme aumentan los años de residencia en el país de acogida (Wüst et al., 2010a).

Las investigaciones sobre las causas de esas brechas distinguen entre los factores intrínsecos a la experiencia migratoria y los de índole general, que afectan a la participación electoral de los inmigrantes y de los autóctonos (Lobera et al., 2021). Entre los intrínsecos a la migración destacan el tiempo de residencia en el país receptor y la proximidad cultural y/o lingüística de las minorías migrantes. Ambos influyen en su capacidad para familiarizarse con la oferta y el sistema político de la sociedad receptora. A este respecto, su capacidad para identificarse con un partido y/o para situarse en la escala izquierda-derecha, que suele estructurar el sistema de partidos, puede ser un predictor notable de la participación. Las características del sistema político de los países de origen (que sean o no democráticos, que tengan un sistema de partidos más o menos parecido) también pueden contribuir a explicar las diferencias con los nativos y las existentes entre distintas minorías migrantes.

Las diferencias de participación electoral entre autóctonos e inmigrantes también pueden deberse a los mismos factores detrás de las diferencias de participación en la población general. Las explicaciones clásicas han insistido en la asociación positiva con la participación del mayor acceso a recursos socioeconómicos y el mayor nivel educativo. Que los inmigrantes tiendan a desempeñar los empleos peor remunerados y su nivel educativo medio sea inferior redundaría en unos menores niveles de participación. La edad se asocia positivamente con el voto, lo que, a su vez, redundaría en una menor participación de la población de origen foráneo, pues es mucho más joven que la autóctona.

La religiosidad tiende a asociarse positivamente con el voto. Es frecuente que las sociedades de origen estén menos secularizadas que las receptoras y que los niveles medios de religiosidad de los inmigrantes sean más altos que los de los nativos. En principio, esto tendería a compensar la menor participación derivada de los otros factores antedichos.

3.3. La orientación ideológica y la decisión de votar

Las investigaciones sobre países de Europa occidental ponen de manifiesto que los inmigrantes votan desproporcionadamente a los candidatos de izquierda. Para elecciones de ámbito nacional se ha demostrado en los casos del Reino Unido (Heath et al., 2011; Messina, 2007; Sanders et al., 2014), Francia (Tiberj y Michon, 2013), los Países Bajos (tanto para la primera como para la segunda generación: Tillie, 1998; van Heelsum et al., 2016) y Suiza (Strijbis, 2014). Con respecto a las elecciones locales se observan resultados similares en Bélgica (Jacobs et al., 2016; Teney et al., 2010), Noruega (Bergh y Bjørklund, 2011) y Suiza (Ruedin, 2018). En Alemania, los inmigrantes de ascendencia turca favorecen a los partidos de izquierda, en particular, a los socialdemócratas (Goerres et al., 2018; Strijbis, 2021). En Estados Unidos, los latinos y los asiáticos tienden a preferir a los candidatos de los demócratas frente a los de los republicanos (de la Garza, 2004; Lasala-Blanco et al., 2021). No obstante, esta tendencia general es compatible con la predisposición favorable de ciertos colectivos migrantes hacia partidos conservadores, como ocurre con los procedentes de Europa del este en España (Wüst et al. 2010b), o la tendencia de grupos nacionales específicos, como los cubanos en EE. UU. o los venezolanos en España (Pérez-Nievas et al., 2021), a votar más a la derecha que los autóctonos. Por último, en Europa occidental, los inmigrantes procedentes de otros países de esa área tienden a votar como los nativos (Teney et al., 2010).

Para explicar esos patrones, las teorías sobre el comportamiento electoral de los inmigrantes suelen partir de los mismos supuestos que las teorías clásicas del comportamiento electoral, con adaptaciones derivadas de los estudios étnicos y migratorios. En lo tocante a la decisión de votar, adaptando el enfoque Strijbis (2021) al contexto español, se identifican a continuación cinco teorías sobre el comportamiento electoral de la población inmigrante, incluyendo el de la segunda generación.

3.3.1. El voto de los inmigrantes como voto de clase

Según el enfoque sociológico clásico del comportamiento electoral, las preferencias políticas las explica la estratificación social (Bird et al., 2009; Dancygier y Saunders, 2006). Este argumento sería plausible en el contexto español, pues los inmigrantes tienden a desempeñar los trabajos menos cualificados y/o peor remunerados. Esto influiría en la presencia de un voto de clase a partidos de izquierda, que no explicaría el comportamiento de la inmigración de tipo residencial (jubilados en la costa) o el de la de muy alta cualificación. Respecto a la segunda generación, algunos trabajos señalan procesos de integración segmentada en la segunda generación, con subgrupos que reproducen la pauta de ocupar estratos ocupacionales más bajos (Portes et al., 2018) aunque otros más recientes señalan una integración más positiva (Muñoz-Comet y Arcarons, 2022). Siguiendo este último podríamos esperar una reducción del sesgo de voto de izquierdas entre la segunda generación.

En todo caso, el enfoque de clase afronta dos críticas. Por una parte, en la mayoría de las democracias avanzadas las cuestiones relativas al mercado y al papel redistributivo del Estado parecen haber perdido relevancia en la decisión del voto. En España, Fraile y Hernández (2020) no observan un declive del voto de clase, pero sí que su efecto ha solido ser bastante moderado. Por otra, el argumento del voto de clase no tiene en cuenta otros aspectos del estatus social de los inmigrantes o de su experiencia migratoria que no se derivan de la posición de clase.

3.3.2. Preferencia por políticas favorables a la inmigración

Una segunda explicación del voto de los inmigrantes se centra en las experiencias migratorias y en su identidad como tales. En Europa occidental, los partidos de izquierda tienden a ser más favorables a la inmigración que los centristas o de derechas (Carvalho y Ruedin, 2018; Kriesi et al., 2008; Lehmann y Zobel, 2018). Esto, según el enfoque clásico del votante racional o por asuntos concretos explicaría una mayor preferencia por las izquierdas entre los inmigrantes. España presentaría, hasta hace poco, una excepción, pues la cuestión migratoria no ha estado especialmente politizada en términos del espectro izquierda-derecha.

La bibliografía señala tres razones para esperar la conexión derivada de la afinidad con las políticas migratorias de los partidos de izquierdas, que operaría mediante mecanismos (Just y Anderson, 2015; Strijbis y Polavieja, 2018; Strijbis, 2021) válidos para la primera y la segunda generación. Primero, las experiencias compartidas, en el país de origen y en la propia migración, pueden redundar en actitudes más positivas hacia la inmigración que las de los autóctonos. Segundo, los inmigrantes que llevan tiempo en el país de acogida pueden compartir intereses con los recién llegados porque ambos se vean afectados por las normas que restringen la movilidad, como las que obstaculizan la reagrupación familiar (Pérez-Nievas y Vintila, 2013). Por último, ambos pueden enfrentarse a actitudes de discriminación por raza o etnia.

3.3.3. Jerarquía de minorías migratorias o étnicas y percepción de discriminación

Obviamente, la población inmigrante no constituye un grupo homogéneo con una identidad común. Las varias minorías migratorias pueden tener intereses divergentes, entre otras razones, por el diferente trato recibido de las instituciones políticas y administrativas y por estar expuestas a distintos grados de discriminación por parte de los autóctonos (Statham, 1999). Al respecto, en la bibliografía europea se ha elaborado el concepto de jerarquía étnica, referido a los privilegios y/o barreras formales (institucionales) o informales (percepciones) que generan un rango de grupos migratorios propio de cada contexto de recepción.

En España, los inmigrantes procedentes de la UE disfrutan de un estatus privilegiado, el de la ciudadanía europea, que les otorga derechos inmediatos de residencia y de acceso al mercado laboral, y facilita su integración política con el derecho de sufragio en elecciones locales y europeas. Los latinoamericanos, por su parte, cuentan con un acceso privilegiado a la nacionalidad y con la doble nacionalidad.

Con respecto a las actitudes de la población autóctona, en España los latinoamericanos despiertan las más positivas, seguidos de cerca por los europeos occidentales, mientras que los europeos orientales inducen más recelos, y los magrebíes despiertan las actitudes más hostiles. Según los estudios de la identidad social (Tajfel et al., 1971) estas actitudes están condicionadas por la cercanía o lejanía con que los autóctonos perciben a las distintas minorías migratorias, que los llevaría a considerar a algunas como in-groups y a otras como out-groups.

En principio, los inmigrantes pertenecientes a los out-groups, como grupos de menor estatus, deberían votar más a la izquierda que el resto. También sería imaginable que los pertenecientes o cercanos al in-group desarrollaran estrategias de delimitación para asegurar su estatus en la jerarquía étnica. Esto concuerda con las teorías contemporáneas sobre la etnicidad, que enfatizan su carácter construido y contingente, y su papel en la lucha por el poder y el prestigio (Brubaker, 2009; Wimmer, 2008). Esas estrategias las llevarían a un mayor voto a partidos con posiciones contrarias a los inmigrantes de estatus inferior (Strijbis y Polavieja, 2018).

3.3.4. La socialización política en las sociedades de origen

Las preferencias políticas de los inmigrantes no tienen por qué estar determinadas principalmente por su posición de clase o su estatus migratorio en el país de acogida. También pueden deberse a su socialización en el país de origen (Dancygier y Saunders, 2006; Just, 2019; Strijbis, 2014; Wals, 2013). Las migraciones suelen tener como destino sociedades más secularizadas, en las que las normas sociales sobre la igualdad de género o los derechos de los homosexuales son más liberales. Varias investigaciones muestran que, en comparación con los autóctonos, ciertas minorías inmigrantes tienen valores más conservadores respecto a los derechos sexuales y reproductivos (Diehl et al., 2009), percepciones más negativas de los homosexuales y/o valores más patriarcales (Röder, 2015; Soehl, 2017). Si los valores más conservadores confluyen con un grado mayor de religiosidad, es más probable que las preferencias se inclinen más a la derecha. En España, los votantes de origen sudamericano optan más que los nativos por partidos de izquierda, pero la religiosidad desempeña un papel relevante entre quienes votan al Partido Popular (PP) (Lasala-Blanco et al., 2021).

Los inmigrantes no solo llevan consigo esos valores sociales, sino sus propias ideologías políticas. Wals (2013), por ejemplo, muestra que los inmigrantes mexicanos traducen sus predisposiciones ideológicas de origen al contexto estadounidense, menos familiar. Esa traducción no tiene por qué darse en términos de identificación positiva. En Europa occidental, los inmigrantes de países del este de Europa, gobernados durante décadas por regímenes comunistas, votan más a partidos de centroderecha que los nativos, por ejemplo, en Alemania (Goerres et al., 2018; Strijbis, 2021) o en Suiza (Strijbis, 2014). En España, los residentes rumanos votan más al PP en elecciones locales que los autóctonos (Wüst et al., 2011). Esta identificación negativa podría explicar también la preferencia de la diáspora cubana por los republicanos en EE. UU. y la mayor predisposición de los inmigrantes de origen venezolano, cubano o boliviano a votar al PP que la de otras nacionalidades latinoamericanas (Lasala-Banco et al., 2021). Como muestra Strijbis (2021) para el caso alemán, esta identificación negativa no se traslada necesariamente a la segunda generación.

3.3.5. La oferta política y el voto de los inmigrantes

Por último, otros estudios ponen de manifiesto la relevancia de la insuficiente oferta política en las decisiones electorales de los inmigrantes, que redundaría, en buena medida, en sus bajos niveles de participación (Dancygier et al., 2015). En términos generales, que haya pocos partidos o candidatos que den voz a los intereses concretos de los grupos representados tendrá efectos negativos en el voto. En este sentido, algunos partidos de los países de acogida pueden intentar representar mejor a grupos concretos de inmigrantes, los más numerosos (Sobolewska, 2013), para captar su voto, lo cual no asegura, de ningún modo, niveles de representación equivalentes a su peso demográfico (Bloemraad y Schönwälder, 2013; Ruedin, 2020).

En España la inclusión de candidatos de origen foráneo en las listas electorales depende de la ideología de los partidos y del tipo de elecciones. En las locales, esa presencia depende, por una parte, de su origen, con una menor infrarrepresentación de latinoamericanos y europeos occidentales (Pérez-Nievas et al., 2020; Pamies et al., 2021). Y, por otra, depende de la ideología del partido: los de izquierda tienden a incluir a más candidatos de origen extranjero y a hacerlo en posiciones más seguras (Vintila et al., 2024). Sin embargo, aunque la proporción de diputados de origen foráneo en el Congreso ha aumentado en la última década, sigue siendo muy inferior a la de otras democracias europeas (Bergmann et al., 2025).

4. Resultados

Tal y como se ha avanzado, en este artículo se analiza una base de datos resultante de la agregación y armonización de las cuatro olas (2013, 2015, 2017 y 2023) de la Encuesta Social General Española (ESGE). Los cuestionarios contienen suficientes preguntas para identificar el origen nacional de los encuestados y su participación en las elecciones generales inmediatamente anteriores a la encuesta (recuerdo de voto). También permiten recoger los atributos sociodemográficos necesarios en los modelos de regresión logística usados para explicar el voto. La principal transformación de las variables originales se refiere a la región de origen de los entrevistados de la primera y la segunda generación de inmigrantes. Para los primeros se considera que el origen es su país de nacimiento. Para los segundos, es el país de nacimiento de sus progenitores: en la gran mayoría de los casos, ambos progenitores tienen un mismo origen extranjero o solo lo tiene uno de ellos, que es el asignado al encuestado. En los pocos casos de progenitores con distintos orígenes no españoles, se usa el materno.

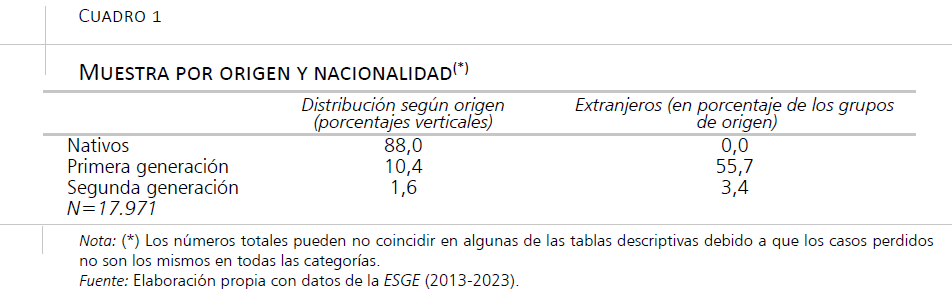

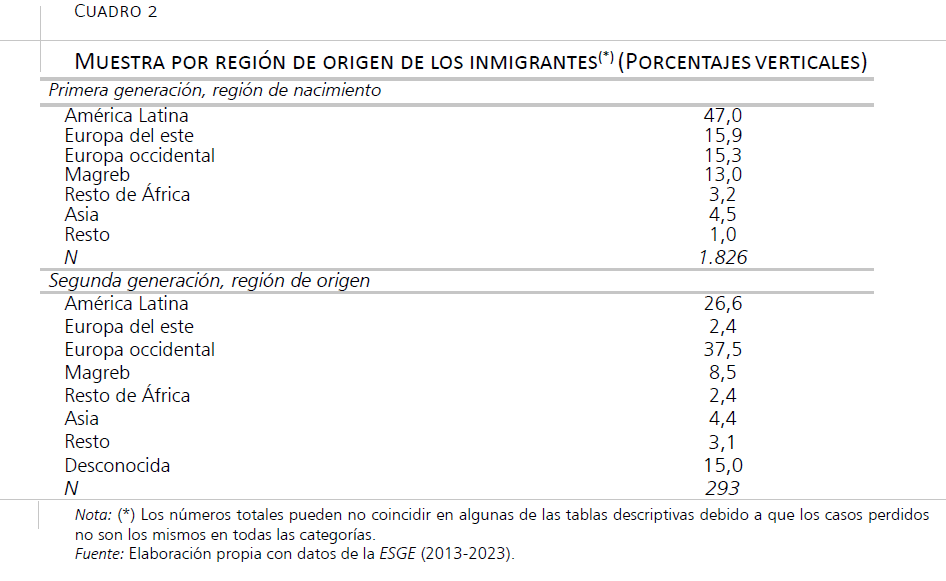

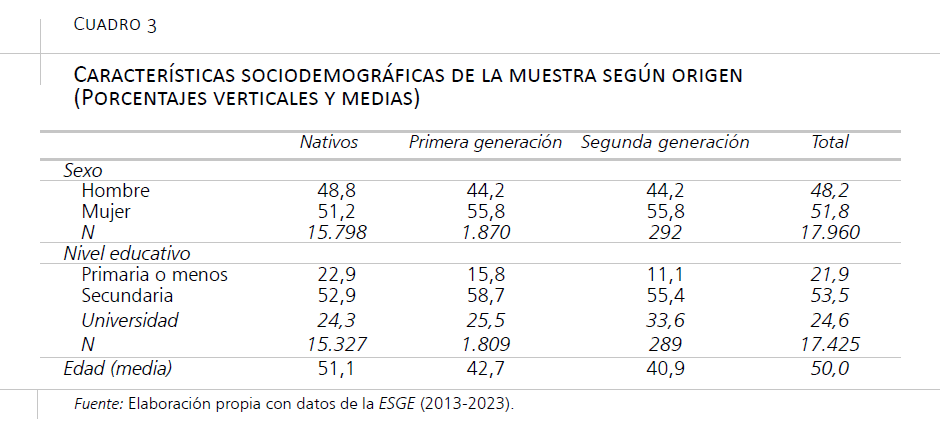

Los cuadros 1 y 2 recogen la distribución de la muestra según el origen, la nacionalidad y la región de origen. El cuadro 3 recoge la distribución por sexo y nivel educativo, así como un indicador de la edad.

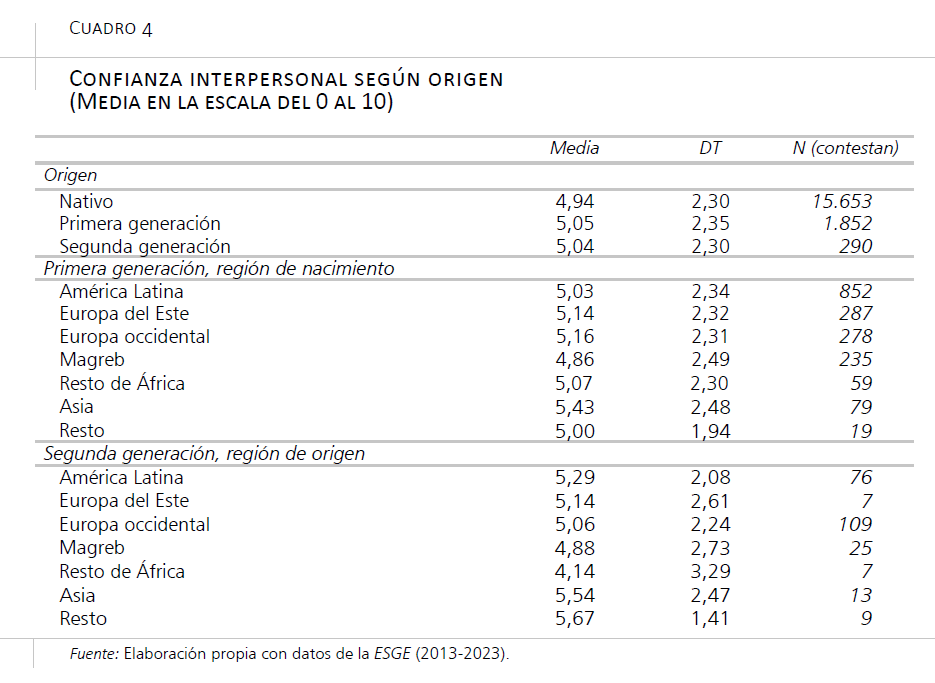

4.1. Capital social e interés por el sistema político español

La ESGE recoge la confianza interpersonal con una escala del 0 (se puede confiar en la mayoría de la gente) al 10 (nunca se es lo bastante prudente en el trato con los demás)1. Las medias de los autóctonos (4,9), la primera generación (5,1) y la segunda generación (5,0) apenas pueden distinguirse (cuadro 4). Al desagregar por origen en la primera y en la generación se observan también diferencias menores.

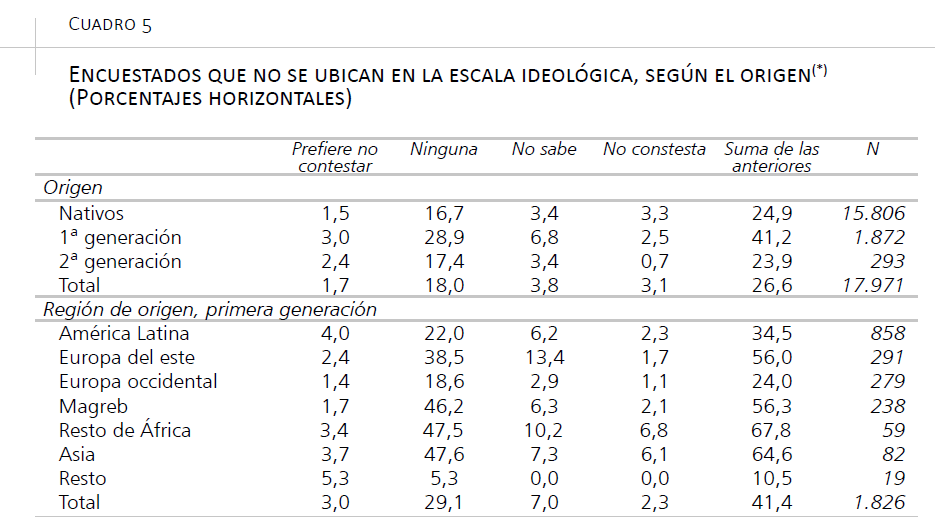

Como se apuntó más arriba, las diferencias de idioma, la distancia cultural, la cultura o el sistema político de origen pueden influir en la capacidad de los inmigrantes para orientarse en el sistema político y el sistema de partidos del país de acogida. Como indicio de esa capacidad se usa el porcentaje que no se ubica en la escala ideológica (de izquierda a derecha) por alguna de las razones contempladas en las encuestas.

Como era esperable, se aprecia una diferencia sustantiva entre los nativos, de los que no se ubica un 25 por ciento, y los inmigrantes de primera generación, con un 41 por ciento (cuadro 5). Son también reseñables las diferencias según el origen de los inmigrantes: solo deja de ubicarse el 24 por ciento de los europeos occidentales, frente al 35 por ciento de los latinoamericanos, el 56 por ciento de los europeos del este y de los magrebíes, el 64 por ciento de los asiáticos y el 67 por ciento del resto de los africanos (cuadro 5). Asimismo, es notable que la ausencia de ubicación descienda en los inmigrantes de primera generación con nacionalidad española (29 por ciento) (datos no mostrados), aunque no se puede saber si la mayor integración política de este subgrupo, así medida, precede a la naturalización o es consecuencia de un mayor interés como resultado de adquirir plenos derechos políticos.

Por último, en la segunda generación el porcentaje de no ubicados (24 por ciento) es similar al de los nativos (25 por ciento), y no se observan diferencias estadísticamente significativas según la región de origen (cuadro 5). En lo que este indicador se refiere, no puede decirse que la segunda generación esté menos integrada políticamente que los autóctonos.

4.2. La participación electoral

Como la adquisición de la nacionalidad española varía tanto de unos orígenes nacionales a otros, es normal que, al estudiar el recuerdo de voto, el tamaño de algunas de las submuestras según el origen nacional de la primera generación se reduzca mucho, lo que ha de hacer aún más cauteloso al lector al interpretar los resultados. Por su parte, casi todos los encuestados de segunda generación son españoles (un 97 por ciento), pero como su tamaño muestral original ya era pequeño, solo podemos extraer sugerencias exploratorias a partir de las submuestras de los orígenes latinoamericano, europeo occidental y, en menor medida, magrebí.

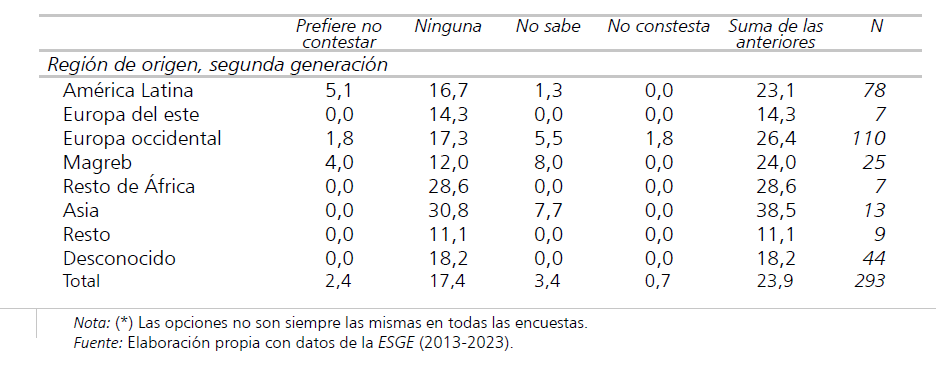

El 83 por ciento de los nativos afirma haber votado en las últimas generales, frente al 67 por ciento de la primera generación y el 74 por ciento de la segunda (cuadro 6). Eso sí, la proporción de quienes dicen no haber votado por no haber podido es mayor en ambos grupos de inmigrantes (un 16 por ciento y un 12 por ciento, respectivamente) que en los nativos (un 4 por ciento). Lo lógico es que esas diferencias puedan deberse al acceso a la nacionalidad, y al hecho de que los dos grupos de inmigrantes son más jóvenes.

Si desagregamos la participación electoral de la primera generación por origen, se observa que es máxima en los europeos occidentales 84 por ciento), y en un segundo nivel estaría la de los magrebíes (64 por ciento), los latinoamericanos (63 por ciento) y los asiáticos (59 por ciento) (datos no mostrados). Los europeos del este (50 por ciento) quedan por detrás. Sin embargo, en la segunda generación, da la impresión de que la mayor es la de los de origen magrebí (84 por ciento), seguidos de los latinoamericanos (78 por ciento) y los europeos occidentales (68 por ciento) (datos no mostrados).

4.2.1. Modelos multivariantes de la participación electoral

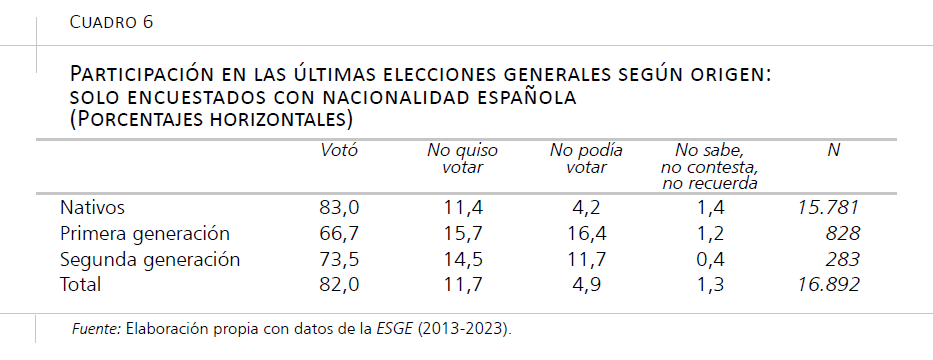

El gráfico 1 muestra los coeficientes de los modelos de regresión logística de la participación electoral para cada submuestra (nativos, primera y segunda generación), representando los valores positivos una mayor propensión a votar en las generales. Los modelos contienen las mismas covariables, pero en los correspondientes a los inmigrantes se añaden dicotómicas que reflejan los orígenes latinoamericano y europeo occidental (categoría de referencia: resto de los orígenes).

A continuación, se comentan los efectos de las covariables agrupados en tres bloques: sociodemográfico (edad, género, educación y situación laboral); capital social y político (confianza interpersonal, religiosidad e ideología); y origen nacional. Los comentarios siguen dos criterios: cómo encajan esos efectos con lo esperable según las teorías del comportamiento electoral, y lo que esos efectos pueden ayudar a explicar la brecha de participación entre los autóctonos y los inmigrantes de primera generación.

Con respecto a las características sociodemográficas, el efecto de la edad es el esperable: grosso modo, cuanto mayor es el encuestado, más probable es que haya ido a votar. Las mujeres votan algo más entre los autóctonos, tal y como suele ser habitual (Fraile y Hernández, 2020), pero el coeficiente no es estadísticamente significativo en los otros dos modelos. El nivel educativo también actúa como cabría esperar, pero solo con efectos significativos entre los nativos, aunque manteniendo el mismo signo en los tres modelos, revelando una mayor propensión al voto en los niveles más altos. La situación laboral quizá diferencie a los nativos de los inmigrantes: el desempleo y la inactividad tienen un efecto algo depresor del voto de los nativos, pero no es significativo en los otros dos modelos.

Centrándonos en las variables de capital social y político, se observa que el nivel de confianza interpersonal solo tiene un efecto significativo, y positivo, entre los nativos, aunque los coeficientes de los otros dos modelos también son positivos. La religiosidad, medida según la frecuencia de asistencia a servicios religiosos, suele asociarse positivamente con la participación electoral, en parte porque es un indicador de integración social. Los resultados son interesantes, pues reflejan una asociación positiva con la propensión a votar en los autóctonos y en la segunda generación (coeficiente no significativo), pero no en la primera generación, en cuyo modelo el coeficiente es negativo (no significativo). Por último, las covariables dicotómicas que recogen la ideología del entrevistado destacan a quienes se sitúan en la parte izquierda de la escala y a quienes se sitúan en la parte derecha, actuando como categoría de referencia el grupo de los no ubicados. Ubicarse en la izquierda o en la derecha se asocia con una mayor participación electoral, más en el caso de la izquierda. Si en la primera generación la propensión a votar fuera destacadamente elevada en la izquierda sería interesante para entender la aparente paradoja de que la primera generación sea un poco más de derechas que los autóctonos, pero que voten más que estos a la izquierda (véase más adelante): lo que ocurriría, simplemente, es que en la primera generación votan más los inmigrantes de izquierdas. Sin embargo, la mayor propensión a votar de los entrevistados de izquierdas vale casi lo mismo para los tres grupos, por lo que no sirve para entender esa paradoja.

Finalmente, en cuanto a las covariables de origen, los resultados confirman una participación más alta de los europeos occidentales en la primera generación, sin resultados reseñables en la segunda.

4.3. La orientación ideológica y la decisión del voto

En esta sección se analizan conjuntamente la autoubicación ideológica en la escala de izquierda a derecha (0-10) y la ideología del partido al que se vota. Los datos apuntan a que los inmigrantes de primera generación votan mayoritariamente a los partidos de izquierda, más que los autóctonos. Esto es así a pesar de que, por término medio, se ubican más a la derecha que los autóctonos, aunque esto no se aplica a todas las minorías migrantes. En la segunda generación la distribución del voto a partidos de izquierda y de derecha es similar a la observable entre los nativos.

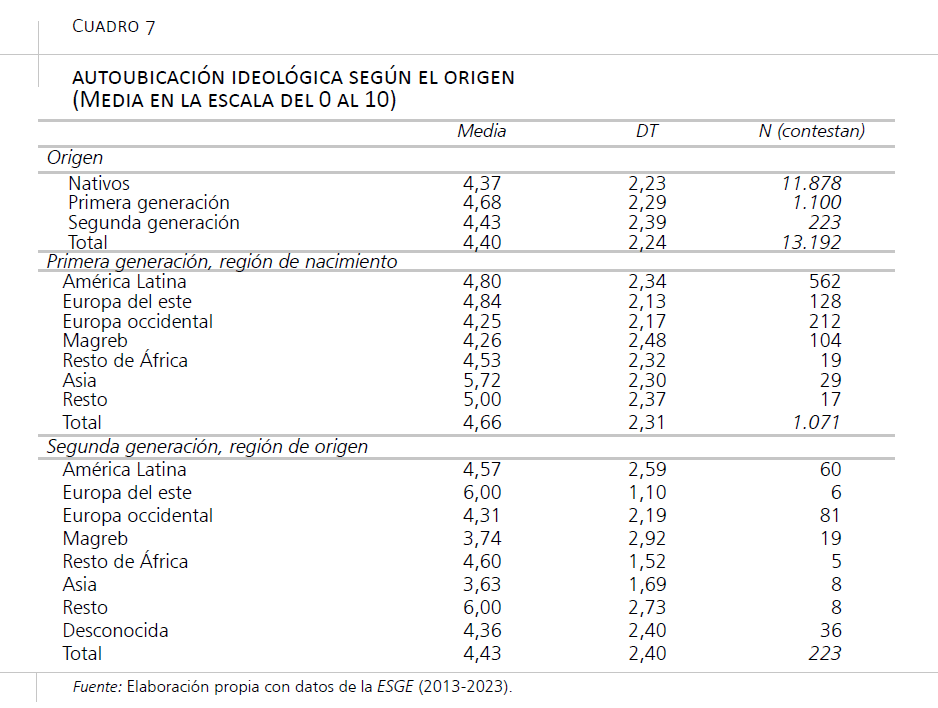

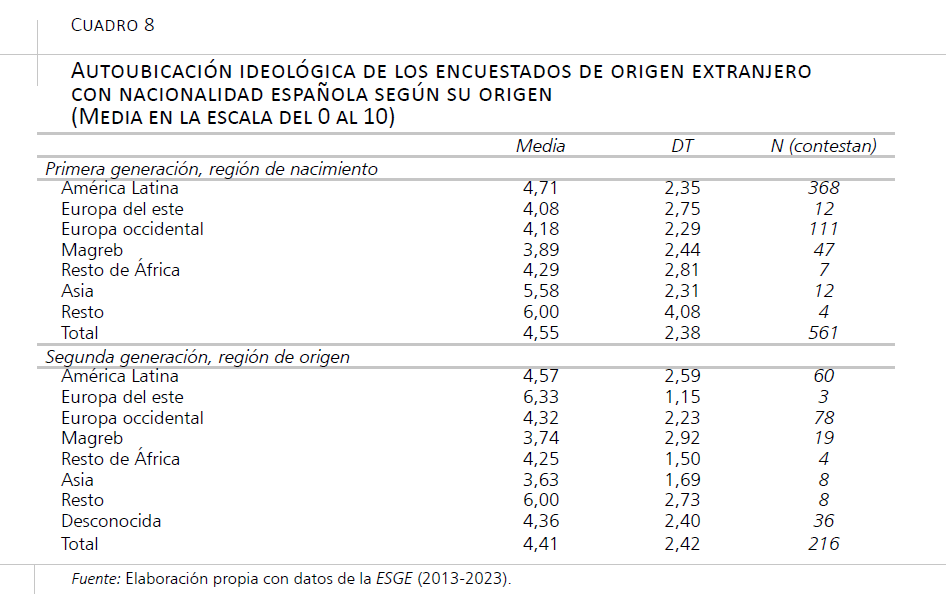

Los autóctonos y la segunda generación se sitúan, por término medio, muy cerca en la escala ideológica (en una media de 4,4; cuadro 7), solo algo más a la izquierda de los españoles que suelen contestar las encuestas al uso (Fraile y Hernández, 2020), pero la ubicación media de la primera generación estaría algo más a la derecha (4,7) que la de los autóctonos. Esta media quizá oculte variaciones de unos orígenes a otros (cuadro 7), aunque las diferencias que se comentan a continuación no suelen ser significativas: latinoamericanos y europeos orientales alcanzan el 4,8, y los asiáticos, el 5,7. Cabría imaginar que los orígenes nacionales a la derecha de los autóctonos se corresponden con sociedades más tradicionales, pero esta explicación dejaría fuera a los magrebíes, quienes, si acaso, están situados algo a la izquierda de los nativos (4,3).

Por otro lado, si solo se tiene en cuenta a los inmigrantes de primera generación ya nacionalizados, se observa, de nuevo con todas las cautelas, que las medias de cada origen se desplazan algo a la izquierda en comparación con las de la primera generación sin distinguir nacionalidad (cuadros 8 y 7). Esta diferencia sugeriría que se naturalizan algo más los inmigrantes más de izquierdas.

Como se ha visto, la segunda generación se situaría algo más a la izquierda que la primera, pero viendo las medias por grupos de origen se observan herencias relativamente claras. Los latinoamericanos heredan la ubicación ligeramente más a la derecha de sus padres: 4,6 vs. 4,7 en la primera generación. La herencia también parece clara en los europeos occidentales: 4,3 vs. 4,3. En los magrebíes, la herencia implica una traslación a la izquierda: 3,7 vs. 4,3.

El cuadro 9 muestra la distribución del recuerdo de voto entre partidos de izquierdas y de derechas2, excluyendo a quienes no revelan su voto o a quienes no votaron, en las distintas categorías de origen nacional. En los nativos el peso de ambos grupos es muy parecido: 51 por ciento para la izquierda; 49 por ciento para la derecha. Sin embargo, el sesgo a la izquierda es claro en la primera generación: 59 por ciento frente a 41 por ciento. En la segunda, el peso de izquierda y derecha también es muy parecido: 48 y 52 por ciento, respectivamente. De todos modos, en los de origen latinoamericano y europeo occidental se insinúan mayorías de izquierdas, más a tono con el patrón de esos grupos en la primera generación.

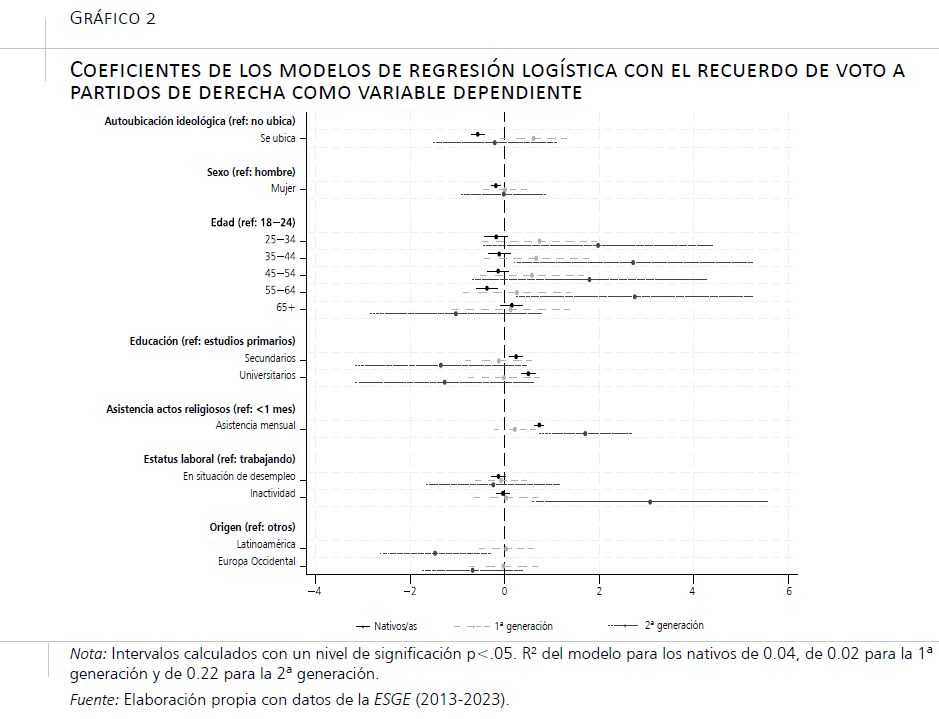

El gráfico 2 muestra los coeficientes de tres modelos de regresión logística que tienen como variable dependiente una dicotómica con valor 1 si el voto es a partidos de derechas y 0 si se trata de uno de izquierdas. La discusión de esos resultados sigue el mismo orden que la de los del gráfico 1.

Comenzando por el género, se confirma la asociación positiva entre ser mujer y el voto a partidos de izquierda entre los nativos (Fraile y Hernández, 2020), pero no se observa en los modelos correspondientes a las submuestras de inmigrantes. No se identifican pautas por edad fácilmente interpretables, lo cual podría deberse a que en las elecciones más recientes se ha reflejado, sobre todo, en la divisoria entre partidos tradicionales y partidos nuevos, y no tanto en la de izquierda frente a derecha (Rama et al., 2021). El nivel educativo sí parece estructurar la decisión de voto en los nativos (algo más de voto a la derecha en los universitarios), pero no entre los inmigrantes. Con respecto a la situación laboral, solo la inactividad se asocia con más voto a la derecha y solo en la segunda generación. Estos resultados son relevantes para entender la mayor preferencia por partidos de izquierda en la primera generación, pues su voto no se asocia con variables socioeconómicas, lo que descartaría que su sesgo izquierdista tenga una base clara de voto de clase.

Con respecto a la ideología, el que el entrevistado se ubique o no en la escala solo parece relevante en los autóctonos: hacerlo se asocia con un mayor voto a la izquierda. En la segunda generación, el signo del coeficiente es el mismo, pero no es significativo. En la primera, sin embargo, el signo es contrario, y cerca de ser significativo estadísticamente.

En consonancia con estudios anteriores, un grado mayor de religiosidad se asocia con un mayor voto a la derecha en los autóctonos, así como en la segunda generación. La asociación también es positiva, pero menos sustantiva y no significativa en la primera. Quizá los votantes más religiosos de este subgrupo guían su voto no tanto por sus valores religiosos (o sociales, más tradicionales) como por una oferta (la de los partidos de izquierda) de políticas más favorables a la inmigración o con una mayor visibilidad de candidatos del mismo origen étnico.

Finalmente, en el modelo de la segunda generación, el voto de los encuestados de origen latinoamericano se orienta más hacia partidos de izquierda que el de los no clasificados según su origen. La región de origen no tiene ningún efecto en el modelo de la primera generación.

5. Conclusiones

Concluimos recapitulando los resultados de la investigación con datos de la ESGE situándolos en el marco de las teorías de la integración política de los inmigrantes en España.

Por lo pronto, los de primera generación, como en otros países europeos, votan más a la izquierda que a la derecha. No se puede concluir que se deba a un voto de clase, como sí suele argumentarse en el caso de los autóctonos, porque, como hemos visto en este trabajo las variables socioeconómicas no se asocian con la orientación política de su voto.

Sí hay evidencia que sugeriría seguir explorando la relevancia explicativa de las preferencias por políticas favorables a la inmigración, la jerarquía entre grupos migratorios y la socialización en origen.

Empezando por esta última, aunque son menos los inmigrantes de primera generación que se ubican en la escala ideológica, quienes sí lo hacen están algo más a la derecha que los autóctonos, quizá reflejando valores más conservadores y/o identificaciones negativas (en el caso de los europeos orientales) procedentes de sus sociedades de origen, así como de su grado de religiosidad más alto.

A pesar de lo anterior, el voto de la primera generación tiene un sesgo izquierdista. En parte podría deberse a que los orígenes nacionales situados más a la derecha (europeos orientales, asiáticos) se naturalizan más tarde y menos, por lo que, al no ser españoles, su ideología no se reflejaría en el voto.

También abundaría en el interés de las teorías de la socialización en origen el que los inmigrantes de primera generación que sí se ubican en la escala ideológica tienden a votar más que quienes no lo hacen. Es decir, tendrían más capacidad de orientarse en el sistema político español gracias a sus aprendizajes en la sociedad de origen. Sin embargo, el mayor conservadurismo que implicaría su mayor religiosidad no se traduciría en una mayor propensión a votar a la derecha.

Esto, quizá, podría explicarse, especulativamente, atendiendo a, por una parte, la teoría que enfatiza las preferencias por políticas migratorias más liberales y, por otra, a la que atiende a la jerarquía entre grupos de migrantes.

La primera predice que, ceteris paribus, los inmigrantes de primera generación votarán más a la izquierda que los autóctonos, porque la izquierda defiende más que la derecha políticas proinmigración.

La segunda predice que los grupos migrantes pertenecientes al out-group votarán más a la izquierda por verse a sí mismos con menos estatus, algo que se daría menos en los pertenecientes al in-group. Efectivamente, el grupo que cabría caracterizar como out-group, el de los magrebíes de primera generación presenta el correspondiente sesgo izquierdista en el voto. Sin embargo, también lo presentan los latinoamericanos y los europeos occidentales, los más próximos a poder ser considerados como in-groups.

Con respecto a la otra pregunta principal del trabajo, sobre la participación política de la segunda generación, lo fundamental es que no se han hallado indicios de falta de integración política o de asimilación segmentada. Los varios patrones analizados son en esos inmigrantes similares a los de los autóctonos, algo esperable al haber nacido en España y, en principio, haber experimentado una socialización similar. Su nivel de participación electoral es solo algo menor que la de los autóctonos, pero cabría explicarlo por sus características sociodemográficas. Su posición en la escala ideológica y la distribución de su voto entre partidos de derecha e izquierda son más parecidas a las de los autóctonos que a las de los inmigrantes de primera generación.

Bibliografía

Aparicio, R., y Vargas, R. (2024). La integración política de los inmigrantes y de sus hijos: acción política, participación y reconocimiento. ACCEM. https://www.accem.es/wp-content/uploads/2025/01/Accem-integracion-politica-inmigrantes.pdf

Bayona-i-Carrasco, J., y Domingo, A. (2024). Descendientes de inmigrantes nacidos en España: ¿hacia una integración segmentada? Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 187, 25-44.

Bergh, J., y Bjørklund, T. (2011). The revival of group voting: Explaining the voting preferences of immigrants in Norway. Political Studies, 59(2), 308-327.

Bergmann, H., Çelik, G., Runderkamp, Z., Vincent-Mory, C., Bobokova, J., Mugglin, L., Pamies, C., Ruedin, D., Wüst, A. M., Morales, L., D’Amato, G., Mügge, L., Ihuoma, M., Bader, D., y Gerhard, S. (2025). REPCHANCE Europe – Drivers and obstacles to minority representation. Robert Bosch Stiftung.

Bevelander, P., y Pendakur, R. (2008). Electoral participation as a measure of social inclusion for natives, immigrants and descendants in Sweden. IZA Discussion Papers, 3764.

Bird, K., Saalfeld, T., y Wüst, A. M. (2010). Ethnic diversity, political participation and representation: A theoretical framework. En K. Bird, T. Saalfeld y A. M. Wüst (Eds.), The political representation of immigrants and minorities (pp. 21-42). Routledge.

Bird, K., Saalfeld, T., & Wust, A. M. (2011). The political representation of immigrants and minorities. Taylor & Francis Limited.

Bloemraad, I., y Schönwälder, K. (2013). Immigrant and ethnic minority representation in Europe: Conceptual challenges and theoretical approaches. West European Politics, 36(3), 564-579.

Brubaker, R. (2009). Citizenship and nationhood in France and Germany. Harvard University Press.

Carvalho, J., y Ruedin, D. (2018). The positions mainstream left parties adopt on immigration: A cross-cutting cleavage? Party Politics, 26(4), 379-389.

Dancygier, R. M., Lindgren, K. O., Oskarsson, S., y Vernby, K. (2015). Why are immigrants underrepresented in politics? Evidence from Sweden. American Political Science Review, 109(4), 703-724.

Dancygier, R., y Saunders, E. N. (2006). A new electorate? Comparing preferences and partisanship between immigrants and natives. American Journal of Political Science, 50(4), 962-981.

De la Garza, R. O. (2004). Latino politics. Annual Review of Political Science, 7(1), 91-123.

Diehl, C., & Schnell, R. (2006). “Reactive ethnicity” or “assimilation”? Statements, arguments, and first empirical evidence for labor migrants in Germany. International Migration Review, 40(4), 786-816.

Donovan, B. (2007). ‘Minority’ representation in Germany. German Politics, 16(4), 455-480.

Echazarra, A. (2011). La incorporación política de los nuevos ciudadanos: participación electoral y origen inmigrante. Revista Española de Ciencia Política, 25, 57-77.

Fennema, M., y Tillie, J. (1999). Political participation and political trust in Amsterdam: Civic communities and ethnic networks. Journal of Ethnic and Migration Studies, 25(4), 703-726.

Fisher, S. D., Heath, A. F., Sanders, D., y Sobolewska, M. (2015). Candidate ethnicity and vote choice in Britain. British Journal of Political Science, 45(4), 883-905.

Fraile, M., y Hernández, E. (2020). Determinants of voting behaviour. En D. Muro e I. Lago (Eds.), The Oxford handbook of Spanish politics (pp. 371-388). Oxford University Press.

Goerres, A., Spies, D., y Mayer, S. J. (2018). How did immigrant voters vote at the 2017 Bundestag election? First results from the Immigrant German Election Study (IMGES). Universität Duisburg Essen. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3133559

Heath, A. F., Fisher, S. D., Sanders, D., & Sobolewska, M. (2013). Ethnic heterogeneity in the social bases of voting at the 2010 British general election. En The UK General Election of 2010 (pp. 135-157). Routledge.

Jacobs, D., Teney, C., Rea, A., y Delwit, P.(2016), ‘Is It Really Ethnic Voting? Ethnic Minorities in Local Elections in Brussels’. En A. Bilodeau (ed.), Just Ordinary Citizens?: Towards a Comparative Portrait of the Political Immigrant, (pp. 46-61). Toronto, Buffalo, Canada and London, UK: University of Toronto Press.

Jones-Correa, M. (1998). Between two nations. The political predicament of Latinos in New York City. Cornell University Press.

Junn, J., Lee,T., Ramakrishnan, S. K. y Wong, J. (2011). ‘Asian-American Public Opinion’, en R. Y. Shapiro y L. R. Jacobs (eds), The Oxford Handbook of American Public Opinion and the Media (pp. 520-534). Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/ 9780199545636.003.0032

Just, A. (2019). Political Regimes and Immigrant Party Preferences. Comparative Political Studies, 52(5), 651–686.

Just, A., y Anderson, C. J. (2015). Dual allegiances? Immigrants’ attitudes toward immigration. The Journal of Politics, 77(1), 188-201.

Kriesi, H., Grande, E., Lachat, R., Dolezal, M., Bornschier, S., & Frey, T. (2008). West European politics in the age of globalization, Vol. 10. Cambridge: Cambridge University Press.

Lasala-Blanco, N., Morales, L., y Pamies, C. (2021). Forging political identities and becoming citizens: The political preferences and engagement of South American immigrants in the United States and Spain. American Behavioral Scientist, 65(9), 1265-1282.

Lehmann, P., y Zobel, M. (2018). Positions and saliency of immigration in party manifestos: a novel dataset using crowd coding. European Journal of Political Research, 57(4), 1056-1083.

Lobera, J., Pérez-Nievas, S., y Rama, J. (2021). Efectos combinados de la proximidad lingüístico-cultural y de la naturalización en la integración política de inmigrantes de primera generación. Migraciones, 51, 123-151.

Messina, A. M. (2007). The logics and politics of post-WWII migration to Western Europe. Cambridge University Press.

Morales, L., Méndez Lago, M., Pérez-Nievas, S., Palacios, I., Pamies, C., y Sánchez-Vítores, I. (2022). Las encuestas a población migrante en España 2000-2021. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. https://doi.org/10.5281/zenodo.8086918

Muñoz-Comet, J. y Arcarons, A. (2022) The occupational attainment and job security of immigrant children in Spain. Journal of Ethnic and Migration Studies, 48(10), 2396-2414

Pamies, C., Pérez-Nievas, S., Vintila, D., y Paradés, M. (2021). Descriptive political representation of Latin Americans in Spanish local politics: Demographic concentration, political opportunities, and parties’ inclusiveness. American Behavioral Scientist, 65(9), 1234-1250.

Pérez Díaz, V., y Rodríguez, J. C. (2022). Cuarenta años después: la sociedad civil española, de un primer impulso a una larga pausa. Funcas. https://www.funcas.es/libro/cuarentaanos-despues-la-sociedad-civil-espanola-de-un-primer-impulso-a-una-largapausa/

Pérez-Nievas, S., y Vintila, C. D. (2013). La transición a un nuevo ciclo migratorio: evaluando el diseño y los resultados de las políticas de reagrupación familiar en España y en Europa. Revista de Estudios Políticos, 161, 171-206.

Pérez-Nievas, S., Vintila, D., Pamies, C., y Paradés, M. (2020). La presencia de los inmigrantes en la política local está muy por debajo de su peso demográfico en la sociedad española. El Observatorio Social, Fundación “la Caixa”. https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/es/-/la-presencia-de-los-inmigrantes-en-la-politica-local-esta-muy-por-debajo-de-su-peso-demografico-en-la-sociedad-espanola

Pérez-Nievas, S., Cordero, G., y Mallet M. (2021). A tale of two countries: The sociopolitical integration of Latino immigrants in Spain and in the United States. American Behavioral Scientist, 65(9), 1131-1145

Pinyol-Jiménez, G., y Sánchez-Montijano, E. (2014). La naturalización en España: una política de claroscuros. En J. Arango, D. Moya Malapeira y J. Oliver Alonso (Dirs.), Anuario de la inmigración en España 2013 (ed. 2014) (pp. 185-210). CIDOB.

Portes, A., y Rumbaut, R. G. (2001). Legacies: The story of the immigrant second generation. University of California Press.

Portes, A., Aparicio, R., y Haller, W. (2018). Hacerse adulto en España: la integración de los hijos de inmigrantes. En J. Arango, R. Mahía, D. Moya y E. Sánchez-Montijano (Dirs.), Anuario CIDOB de la Inmigración 2018 (nueva época) (pp. 148-181). CIDOB.

Putnam, R. D. (1993). The prosperous community. The American Prospect, 4(13), 35-42.

Rama, J, Cordero, G. y Zagórski, P (2021) Three Is a Crowd? Podemos, Ciudadanos, and Vox: The End of Bipartisanship in Spain. Frontiers Political Science, 3, 688130.

Röder, A. (2015). Immigrants’ Attitudes toward Homosexuality: Socialization) Religion, and Acculturation in European Host Societies. International Migration Review, 49(4), 1042-1070.

Ruedin, D. (2018). Participation in Local Elections: “Why Don’t Immigrants Vote More?”.Parliamentary Affairs, 71(2), 243–262.

Ruedin, D. (2020). Regional and ethnic minorities. En R. Rohrshneider y J. Thomassen (Eds.), The Oxford handbook of political representation in liberal democracies (pp. 211-227). Oxford University Press.

Sanders, D., Heath, A., Fisher, S., y Sobolewska, M. (2014). The Calculus of Ethnic Minority Voting in Britain. Political Studies, 62(2), 230–51.

Sobolewska, M. (2013). Party strategies and the descriptive representation of ethnic minorities: The 2010 British general election. West European Politics, 36(3), 615-633.

Soehl, T. (2017). From origins to destinations: Acculturation trajectories in migrants’ attitudes towards homosexuality. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43(11), 1831-1853.

Solano, G., y Huddleston, T. (2020). Migrant integration policy index 2020. Measuring policies to integrate migrants across six continents. CIDOB y MPG.

Statham, P. (1999). Political Mobilisation by Minorities in Britain: Negative Feedback of “Race Relations”? Journal of Ethnic and Migration Studies, 25(4), 597–626.

Strijbis, O. (2014). Migration background and voting behavior in Switzerland: A socio-psychological explanation. Swiss Political Science Review, 20(4), 612-631.

Strijbis, O. (2021). Citizenship, migration, and voting behavior. En M. Giugni y M. Grasso (eds), Handbook of citizenship and migration. (pp. 284-302). Cheltenham. https://doi.org/10.4337/9781789903133.00028

Strijbis, O., y Polavieja, J. (2018). Immigrants against Immigration: Competition, Identity and Immigrants’ Vote on Free Movement in Switzerland. Electoral Studies, 56, 150–57.

Tajfel, H., Billig, M. G., Bundy, R. P., & Flament, C. (1971). Social categorization and intergroup behaviour. European Journal of Social Psychology, 1(2), 149-178.

Teney, C., Jacobs, D., Rea, A., y Delwit, P. (2010). Ethnic voting in Brussels: voting patterns among ethnic minorities in Brussels (Belgium) during the 2006 local elections. Acta Politica, 45, 273-297.

Tiberj, V., y Michon, L. (2013). Two-tier pluralism in ‘colour-blind’ France. West European Politics, 36(3), 580-596.

Tillie, J. (1998). Explaining Migrant Voting Behaviour in the Netherlands: Combining the Electoral Research and Ethnic Studies Perspective. Revue Européenne Des Migrations Internationales, 14(2), 71–95.

Van Heelsum, A., Michon, L., y Tillie, J. (2016). New voters, different votes? A look at the political participation of immigrants in Amsterdam and Rotterdam. En A. Bilodeau (Ed.), Just ordinary citizens? Towards a comparative portrait of the political immigrant (pp. 29-45). University of Toronto Press.

Vintila, D., Pérez-Nievas, S., Paradés, M., y Pamies, C. (2024). Diversity in Spanish politics? Dynamics of descriptive representation of immigrant-origin minorities in local elections. Politics and Governance, 12, artículo 7422. https://doi.org/10.17645/pag.7422.

Wals, S. C. (2013). Made in the USA? Immigrants’ imported ideology and political engagement. Electoral Studies, 32(4), 756-767.

Wimmer, A. (2008). Elementary strategies of ethnic boundary making. Ethnic and racial studies, 31(6), 1.025-1.055.

Wong, J. S., Ramakrishnan, S. K., Lee, T., Junn, J., y Wong, J. (2011). Asian American political participation: Emerging constituents and their political identities. Russell Sage Foundation.

Wüst, A. M. et al. (2010a). Voter Turnout amongst Immigrants and Visible Minorities in Comparative Perspective”. En K. Bird, Th. Saalfeld y A. M. Wüst (eds.), The Political Representation of Immigrants and Minorities: Voters, Parties and Parliaments in Liberal Democracies (pp. 66-105). Routledge/ECPR.

Wüst, A. M. et al. (2010b). Party Choices amongst Immigrants and Visible Minorities in Comparative Perspective. En K. Bird, Th. Saalfeld y A. M. Wüst (eds.), The Political Representation of Immigrants and Minorities: Voters, Parties and Parliaments in Liberal Democracies (pp. 25-65). Routledge/ECPR.

NOTAS

*Universidad Autónoma de Madrid (santiago.pereznievas@uam.es).

** Instituto de Políticas y Bienes Públicos – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPP-CSIC) (carles.pamies@csic.es).

1 La única excepción es la oleada de 2023, donde la escala va de 1 a 5. Con el fin de poder comparar usando todas las encuestas se han hecho las siguientes recategorizaciones: 1 equivale a 0 en la escala 0-10; 2 equivale a 2; 3 equivale a 5; 4 equivale a 8 y 5 equivale a 10.

2 Los partidos de izquierda incluyen Compromís, EH Bildu, En Comú Podem, En Marea, ERC, IU, Podemos y PSOE. Los partidos de derecha incluyen Ciudadanos, Coalición Canaria, Convergència Democràtica de Catalunya, Democràcia i Llibertat, Junts perCatalunya, PNV, PP, UPyD y Vox. En el caso de coaliciones con distintas ideologías, se adjudica la ideología del partido con más votos en la coalición.