El ascensor social funciona, pero a distintas velocidades

Fecha: noviembre 2025

Olga Salido Cortés*

Movilidad intergeneracional, ascensor social, diferencias de género

Panorama Social, N.º 42 (noviembre 2025)

Este artículo analiza la evolución de la movilidad intergeneracional en España para evaluar si el denominado “ascensor social” sigue funcionando y en qué condiciones. A partir de datos comparativos entre cohortes nacidas en 1940-1949 y 1980-1989 —observadas entre los 25 y 35 años—, se examinan los desplazamientos desde distintas clases de origen hacia los estratos profesionales superiores, con especial atención a las diferencias de género. Los resultados muestran que el ascensor social no se ha detenido, pero opera a distintas velocidades: las clases altas mantienen o refuerzan sus ventajas, mientras que las clases trabajadoras continúan enfrentando barreras estructurales. Las mujeres han protagonizado avances relevantes, aunque concentrados en los niveles altos de la jerarquía ocupacional. El estudio cuestiona las lecturas centradas exclusivamente en la renta y subraya la utilidad de un enfoque sociológico de la desigualdad, que incorpore el peso del origen social y de las brechas de género a la hora de explicar quién logra ascender y con qué probabilidades.

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la desigualdad ha pasado de ocupar un lugar secundario en la agenda académica y política a convertirse en uno de los principales focos del debate público. Su ascenso ha estado marcado por la convergencia de dos grandes procesos: el aumento de las disparidades de renta y riqueza en muchas economías desarrolladas desde los años ochenta, y la crisis financiera global de 2008, que actuó como un potente catalizador de la preocupación social. La percepción de que las instituciones económicas y políticas no garantizan un reparto justo de los recursos ha generado un clima de desafección hacia las élites y ha puesto en cuestión el contrato social construido en la segunda mitad del siglo XX (Acemoglu y Robinson, 2012). Movimientos como Occupy Wall Street en Estados Unidos o el 15-M en España canalizaron un descontento que no solo denunciaba la distribución desigual de la riqueza, sino también los mecanismos estructurales que perpetúan esa desigualdad y sus implicaciones para la legitimidad democrática.

Desde entonces, la desigualdad económica se ha consolidado como “el problema social de nuestro tiempo” (Milanovic, 2016), y ha generado una proliferación de estudios, informes y publicaciones —algunas convertidas en auténticos best sellers internacionales (Piketty, 2014)— que han contribuido a visibilizar sus implicaciones sobre la productividad, la cohesión social y la legitimidad institucional. Organismos como la OCDE y el FMI han advertido sobre sus consecuencias desestabilizadoras, no solo en términos de eficiencia económica, sino también de confianza institucional y estabilidad democrática (OCDE, 2011, 2015; FMI, 2020), contribuyendo a amplificar la preocupación pública por el fenómeno.

Este renovado interés por la desigualdad ha reactivado también el estudio de los procesos de transmisión intergeneracional de la ventaja económica. Sin embargo, la mayoría de los estudios recientes abordan la movilidad desde una perspectiva predominantemente económica, centrada en la renta o el patrimonio, dejando en segundo plano el análisis sociológico de la estructura de clases, la estratificación social y las trayectorias intergeneracionales.

El objetivo de este artículo es analizar empíricamente hasta qué punto se han producido movimientos hacia las clases altas de tipo profesional desde distintas clases de origen en España. Para ello, se comparan dos cohortes clave —las nacidas entre 1940-1949 y entre 1980-1989—, observadas ambas entre los 25 y 35 años. El análisis se centra en las probabilidades de alcanzar la élite profesional (Clase I), prestando especial atención a las diferencias de género. Este marco permite evaluar si España sigue siendo, en términos de movilidad, una sociedad abierta o si ha entrado en una fase de “herencia social” cada vez más determinante.

En este marco, el caso español presenta un laboratorio especialmente interesante. La generación que protagonizó la modernización del país experimentó una movilidad social ascendente sin precedentes, impulsada por la expansión educativa, la industrialización y el desarrollo del Estado del bienestar. Sin embargo, las generaciones nacidas a partir de los años ochenta se enfrentarían a un escenario más adverso, caracterizado por la persistencia de las desigualdades de origen, la rigidez de las estructuras de clase y la creciente importancia del capital patrimonial en la reproducción social.

2. Un breve excurso teórico

La movilidad social ha sido históricamente uno de los núcleos analíticos de la sociología. Su relevancia deriva del hecho de que constituye un indicador fundamental de la estructura de oportunidades de una sociedad y, en última instancia, de su grado de justicia social. Desde los primeros trabajos de Pitirim Sorokin (1927), la sociología se ha interrogado sobre los mecanismos que permiten —o impiden— que los individuos mejoren su posición social respecto a la generación anterior. Sorokin concibió la movilidad como un proceso inherente a las sociedades modernas, estrechamente ligado a su capacidad de renovación y dinamismo. A partir de los años sesenta, el proyecto de investigación comparada dirigido por John H. Goldthorpe y Robert Erikson consolidó el marco analítico de la movilidad social como disciplina empírica, introduciendo metodologías estandarizadas y categorías de clase comparables a nivel internacional (Erikson y Goldthorpe, 1992).

El marco clásico de estudio de la movilidad social entendía esta como un fenómeno complejo que debía analizarse en relación con la estructura social, el sistema educativo, el mercado de trabajo y las políticas sociales. La pregunta clave era hasta qué punto el origen social determinaba el destino de los individuos, es decir, si las oportunidades estaban distribuidas en función del mérito o seguían dependiendo de la clase de nacimiento. Esta preocupación cristalizó en la distinción entre movilidad absoluta —el grado de cambio observado en las posiciones de clase entre generaciones— y movilidad relativa —la medida en que las desigualdades de origen influyen en el destino independientemente de la estructura ocupacional global—. Mientras la primera refleja cambios estructurales (por ejemplo, la expansión del sector servicios o el declive agrícola), la segunda captura la persistencia de desigualdades asociadas al origen familiar y, por tanto, la apertura o cierre del sistema social (Breen y Jonsson, 2005).

En las últimas décadas, sin embargo, el auge de la perspectiva económica ha desplazado el eje del debate hacia la renta y el patrimonio, reduciendo la movilidad social a una cuestión de ingresos. Este desplazamiento ha implicado una pérdida de complejidad analítica, en la que conceptos como clase social, capital cultural o habitus han sido relegados en favor de indicadores más agregados y fácilmente cuantificables. Un fenómeno que puede interpretarse como una forma de “intrusión disciplinar” (Portes, 1995), en la que la economía ha extendido sus supuestos metodológicos sobre un campo tradicionalmente sociológico. La movilidad social, entendida como tránsito entre posiciones estructuradas, ha sido reformulada desde una lógica individualista y meritocrática, centrada en el rendimiento económico.

La movilidad social, ha sido reformulada desde una lógica individualista y meritocrática, centrada en el rendimiento económico.

Este giro se ha institucionalizado a través de organismos como la OCDE, que han redefinido el problema en términos de movilidad de ingresos, incluso cuando abordan sus implicaciones estructurales. El informe A Broken Social Elevator? (OCDE, 2018) sintetiza este diagnóstico global: en la mayoría de las economías avanzadas, la movilidad intergeneracional ha disminuido o se ha estancado, y el tiempo necesario para que un hogar situado en el 10 % inferior de la distribución de ingresos alcance la media nacional supera las cuatro generaciones.

Los trabajos de Corak (2013) sobre la elasticidad entre los ingresos de padres e hijos en distintos países —es decir, el grado en que las diferencias de ingresos se reproducen entre generaciones— mostraron que las sociedades con mayores niveles de desigualdad tienden a presentar menores niveles de movilidad. En países como Estados Unidos o Reino Unido, la elasticidad se sitúa en torno al 0,50, lo que implica que la mitad de las ventajas o desventajas económicas se transmiten directamente. En contraste, en países nórdicos como Dinamarca o Noruega, la elasticidad ronda el 0,20–0,25, reflejando sociedades con mayor “fluidez social”. Este hallazgo dio lugar a la llamada “curva del Gran Gatsby”, que ilustra la correlación positiva entre desigualdad y baja movilidad.

En este contexto, recuperar el enfoque sociológico implica volver a situar el estudio de la movilidad social en su marco analítico original: el estudio de cómo el origen social condiciona las oportunidades vitales en términos reales, y cómo las trayectorias de clase están moldeadas por factores estructurales como el sistema educativo, el mercado laboral, el Estado del bienestar o la distribución del capital cultural.

3. ¿Un ascensor social roto?

A la luz del marco teórico expuesto, pasamos ahora al análisis empírico. El estudio se basa en microdatos de la Encuesta de condiciones de vida (ECV) correspondientes a los años 2005, 2011 y 2019, que permiten reconstruir trayectorias intergeneracionales en distintos momentos históricos. Se han seleccionado dos cohortes clave: la primera incluye a personas nacidas entre 1940 y 1949, y la segunda a aquellas nacidas entre 1980 y 1989. Ambas han sido observadas en el tramo de edad de 25 a 35 años, lo que permite comparar sus oportunidades de acceso a la élite profesional en etapas equivalentes del ciclo vital.

La comparación se realiza en función de la clase social de origen, utilizando la tipología EGP para identificar posiciones de clase. En particular, se analiza el acceso a Clase I, que agrupa ocupaciones profesionales y directivas de nivel superior—como médicos, abogados, ingenieros, profesores universitarios, altos funcionarios y directivos— caracterizadas por altos niveles de autonomía, cualificación y prestigio. Esta estrategia permite distinguir entre movilidad absoluta y relativa, y evaluar si las oportunidades de ascenso han variado entre generaciones, atendiendo además a las diferencias de género. El enfoque combina una lógica de cohortes con una perspectiva estructural, orientada a identificar patrones persistentes de reproducción social y desigualdad.

Este enfoque resulta especialmente útil para evaluar con mayor precisión la cuestión del “ascensor social roto”. Por un lado, evita confundir movilidad intergeneracional con movilidad total; por otro, permite diferenciar los efectos de la etapa vital (edad) de aquellos derivados de pertenecer a una cohorte generacional concreta. En concreto, examinamos: a) si las oportunidades de movilidad ascendente hacia la Clase I varían entre cohortes y grupos de edad, o si se han mantenido estables; y b) si las ventajas relativas de cada clase de origen han cambiado o reproducen patrones persistentes entre los nacidos entre 1940-49 y 1980-89.

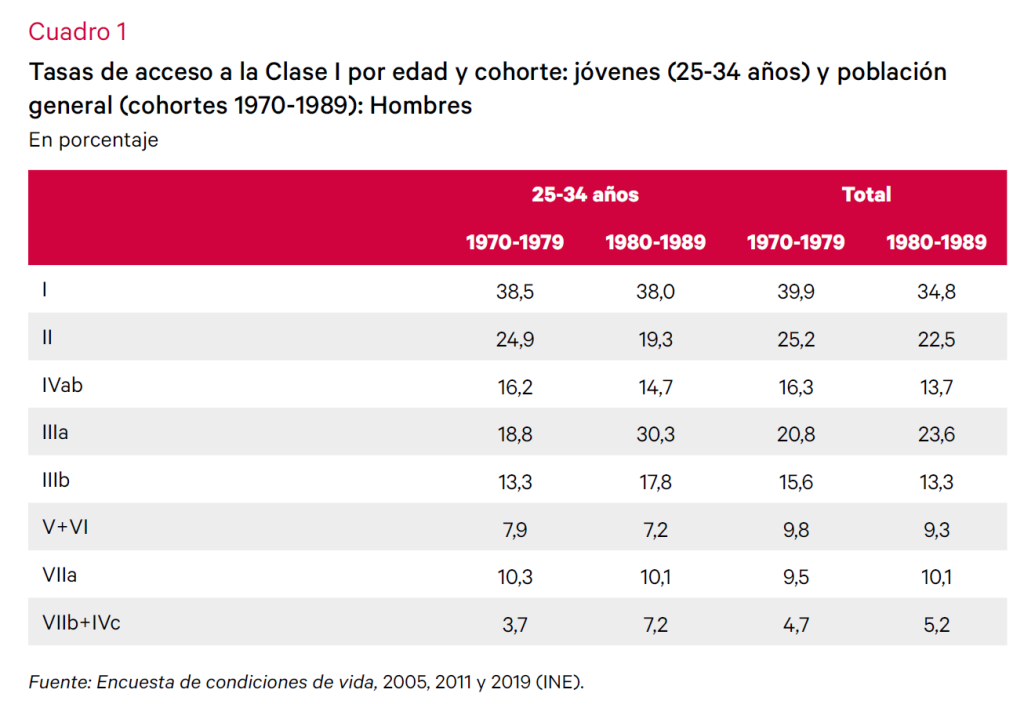

El cuadro 1 muestra cómo varía el acceso a la élite profesional (Clase I) entre hombres jóvenes (25–34 años) y el total de la población, según clase de origen y cohorte de nacimiento. Permite observar si las oportunidades de ascenso han cambiado entre generaciones y si existen patrones de reproducción o bloqueo social, distinguiendo los efectos de la madurez biográfica y los puramente generacionales correspondientes a distintos momentos históricos.

Los datos muestran que, entre los hombres, la movilidad hacia la Clase I presenta una tendencia general de estabilización e incluso retroceso. Para los hijos de profesionales (Clase I), la capacidad de mantenerse en la misma posición apenas varía entre cohortes en el grupo joven (38,5 % y 38,0 %), aunque disminuye claramente si se considera al conjunto de la población. Es decir, la idea de una pérdida generalizada de privilegios entre los hijos de las élites solo se sostiene cuando se comparan poblaciones completas, no grupos de igual edad.

Este resultado cobra mayor relevancia si se considera el contexto económico contrastado entre cohortes: mientras que los nacidos en los años 70 se incorporaron al mercado laboral en plena expansión, los nacidos una década después lo hicieron en medio de la crisis de 2008. A pesar de ello, sus tasas de acceso a la élite profesional no se reducen significativamente.

Más allá de las pautas de la Clase I, se observan diferencias notables según el origen social. Los hombres procedentes de clases medias (IIIa) experimentan un aumento de sus oportunidades entre los jóvenes, aunque este efecto es menos visible en el total de la población. También mejoran los hijos de clases agrarias, aunque de forma más moderada en el conjunto de la cohorte. En cambio, las oportunidades de los hijos de clases medias-altas (Clase II y pequeños propietarios) disminuyen ligeramente, y las provenientes de clases trabajadoras permanecen bajas o estancadas.

Aunque la expansión educativa y los cambios ocupacionales han abierto ciertas vías de ascenso, las desigualdades siguen siendo profundas.

Estos datos sugieren que, aunque la expansión educativa y los cambios ocupacionales han abierto ciertas vías de ascenso, las desigualdades siguen siendo profundas: las clases trabajadoras y algunos segmentos intermedios continúan enfrentando barreras significativas para acceder a la élite profesional. La reproducción social se mantiene activa, y el capital cultural y relacional heredado sigue siendo un factor decisivo.

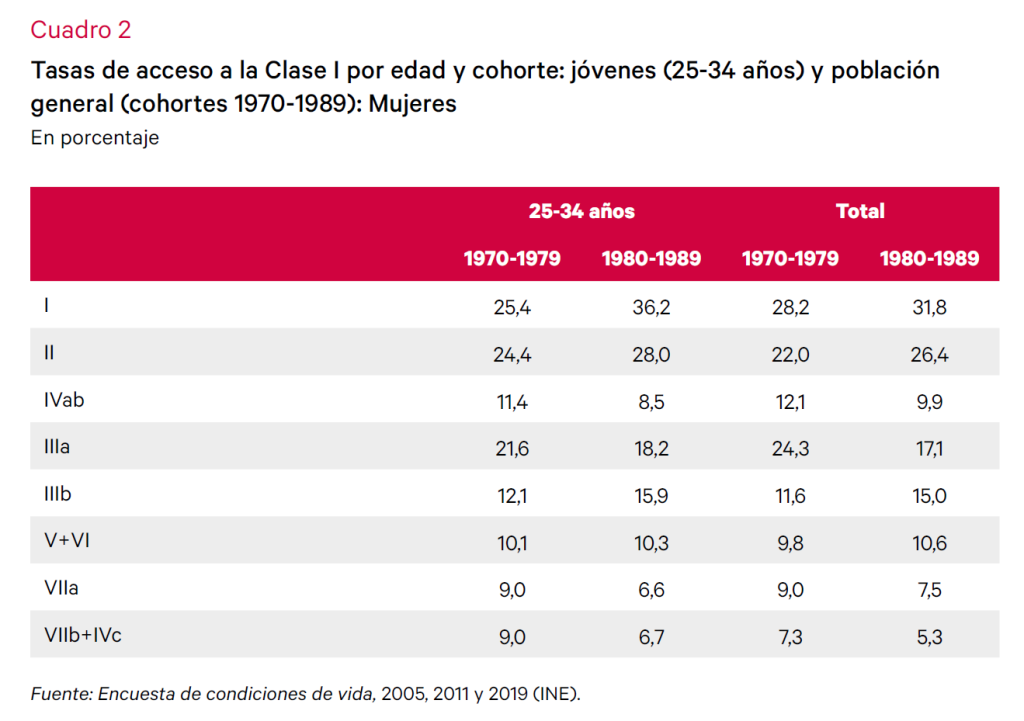

En el caso de las mujeres (cuadro 2), se observa un escenario más dinámico, pero también más desigual. En términos generales, las tasas de acceso a la Clase I aumentan entre las cohortes más jóvenes, aunque de forma muy desigual según la clase de origen. Las mujeres procedentes de la Clase I son las que más progresan: su capacidad de autorreproducción mejora de manera notable tanto entre las jóvenes como en el total de la población. También se registran avances entre las mujeres de Clase II, lo que contrasta con el retroceso observado entre los hombres de ese mismo origen.

Sin embargo, este progreso no se extiende a todos los grupos. Las hijas de pequeños propietarios, artesanos y de clases medias tradicionales (IIIa) sufren descensos significativos en sus oportunidades de acceso. Lo mismo ocurre entre las mujeres de clases agrarias y trabajadoras no cualificadas, donde las tasas de movilidad no solo son bajas, sino que tienden a disminuir con el tiempo, en contraste con la ligera mejora observada entre los hombres de esos mismos orígenes.

En síntesis, las mujeres han logrado mayores oportunidades de ascenso, pero estos avances se concentran fundamentalmente en las clases más altas. Entre las clases medias y bajas, persisten —o incluso se agravan— las barreras culturales y estructurales que dificultan el acceso a las posiciones más privilegiadas. Así, el análisis de género revela no solo diferencias en las tasas de acceso, sino también en los mecanismos que las explican. Las mujeres de clases bajas enfrentan barreras adicionales como la segregación ocupacional —que las concentra en sectores menos valorados y peor remunerados—, la penalización por maternidad —que limita su continuidad y promoción laboral— y un menor acceso a redes de apoyo profesional. Además, el capital relacional, clave para la movilidad en sectores de élite, tiende a estar menos disponible en entornos populares.

Podemos abordar ahora la cuestión central de si el ascensor social está realmente averiado. Los datos sugieren que el mal funcionamiento del “ascensor social” no reside tanto en una caída general de las oportunidades de movilidad ascendente para los jóvenes, sino en el refuerzo de los mecanismos de reproducción de clase. Entre los hijos de las clases profesionales, las oportunidades de mantenerse en lo alto no se han reducido e, incluso, han aumentado en algunos casos. En cambio, entre los hijos e hijas de clases trabajadoras y agrarias, las tasas de acceso a la élite permanecen estancadas o han disminuido.

En definitiva, el ascensor social sigue funcionando, pero no a la misma velocidad para todos: la posición de origen sigue condicionando de manera decisiva las trayectorias vitales, y las desigualdades de género y de clase continúan marcando los límites del cambio social.

Conclusiones

El análisis de las trayectorias de movilidad desde distintas posiciones de origen hacia la cúspide ocupacional en la España contemporánea permite matizar la metáfora del “ascensor social roto”. Los datos no muestran una interrupción generalizada del ascenso, sino más bien una movilidad estratificada, marcada por lógicas de reproducción de clase y género. El ascensor social sigue funcionando, pero no al mismo ritmo ni con las mismas condiciones de acceso para todos.

En primer lugar, no se observa un deterioro global de las oportunidades de movilidad ascendente entre los jóvenes. Los hijos e hijas de las clases profesionales mantienen —o incrementan— su capacidad de acceder a posiciones de élite, incluso en contextos económicos adversos como la poscrisis de 2008. Esto confirma el peso persistente del capital económico, cultural y relacional en la configuración de las trayectorias vitales.

En segundo lugar, las clases medias y trabajadoras enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a la élite. Aunque algunos grupos mejoran sus posibilidades —como los hombres de origen agrario o de clases medias tradicionales—, las tasas de movilidad entre las clases trabajadoras manuales y no manuales permanecen estancadas o en retroceso. La expansión educativa y la transformación ocupacional no han bastado para desactivar los mecanismos de cierre social que dificultan el acceso a la élite.

En tercer lugar, la perspectiva de género introduce un patrón ambivalente: las mujeres han aumentado su presencia en la cúspide profesional, especialmente aquellas con origen en los estratos altos, hasta el punto de igualar o superar a los hombres en capacidad de autorreproducción. Sin embargo, entre las mujeres de origen intermedio y obrero persisten techos de cristal y suelos pegajosos que acentúan las desigualdades de clase y género. Así, la igualdad avanza en la cima, pero se estanca en los tramos intermedios y populares.

El énfasis exclusivo en si el ascensor social “sube” o “baja”, aún más cuando es entendido en términos de elasticidades de la renta de padres e hijos, corre el riesgo de simplificar un fenómeno que está atravesado por relaciones de poder, herencias de clase y estructuras de dominación de género. Más aún, centrarse solo en los promedios —o en la comparación entre generaciones— puede encubrir el hecho de que la movilidad de algunos se sostiene sobre la inmovilidad de otros.

Los datos aquí analizados refuerzan la necesidad de superar esa mirada simplificadora. El interrogante no debe ser únicamente si el ascensor social sube o baja, sino quién puede entrar, con qué recursos, en qué momento del ciclo vital y a qué velocidad se permite subir. De lo contrario, corremos el riesgo de confundir cambios en la distribución ocupacional con verdaderos procesos de igualdad de oportunidades.

En suma, los datos permiten afirmar que no estamos ante un colapso del ascensor social, pero funciona de manera selectiva. Las clases altas logran mantener o reforzar sus ventajas, mientras que las clases trabajadoras enfrentan barreras persistentes. Las mujeres han protagonizado avances notables, pero estos se concentran en los estratos superiores, dejando intactas las desigualdades en los sectores populares. La movilidad social sigue atravesada por relaciones de poder, herencias de clase y estructuras de dominación de género.

Aunque la expansión educativa y los cambios ocupacionales han abierto ciertas vías de ascenso, las desigualdades siguen siendo profundas.

Estas tendencias evidencian que la posición de origen sigue siendo un potente determinante de las trayectorias vitales. Por tanto, si el ascensor social no está roto, sí funciona de forma selectiva, operando bajo lógicas de acceso diferencial por clase y género que requieren ser interpretadas más allá de los marcos economicistas o meritocráticos.

Bibliografía

Acemoglu, D., y Robinson, J. A. (2012). Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Barcelona: Deusto.

Breen, R., y Jonsson, J. O. (2005). Inequality of opportunity in comparative perspective: Recent research on educational attainment and social mobility. Annual Review of Sociology, 31(1), 223-243.

Corak, M. (2013). Income inequality, equality of opportunity, and intergenerational mobility. Journal of Economic Perspectives, 27(3), 79–102.

Erikson, R., y Goldthorpe, J. H. (1992). The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies. Clarendon Press.

IMF (Fondo Monetario Internacional). (2020). Fiscal Monitor: Policies for the Recovery. Washington D.C.: IMF.

Milanovic, B. (2016). Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization. Harvard University Press.

OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2011). Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising. OCDE Publishing.

OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2015). In It Together: Why Less Inequality Benefits All. OCDE Publishing.

OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2018). A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility. OCDE Publishing.

Piketty, T. (2014). El capital en el siglo XXI. Fondo de Cultura Económica.

Portes, A. (1995). Contentious science: The forms and functions of trespassing. By-passing and trespassing: Explorations in boundaries and change, 23-53.

Sorokin, P. (1927). Social Mobility. Harper and Brothers.

NOTAS

* Profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid (osalidoc@ucm.es).