Descendientes de inmigrantes en prisión: una aproximación criminológica

Fecha: junio 2025

Elisa García-España*

Descendientes de inmigrantes, delincuencia, familia, extranjería, datos penitenciarios

Panorama Social, N.º 41 (junio 2025)

Los descendientes de inmigrantes, ya sea llegados en el marco de un proyecto migratorio familiar o nacidos en el país de acogida, han sido objeto de debate en el contexto de diversos conflictos sociales en Europa. El análisis de su incidencia delictiva es complejo, al no poder ser identificados directamente a través de las estadísticas oficiales. Este estudio no busca determinar su participación en actividades delictivas, sino ofrecer una aproximación a sus características sociodemográficas y penales. A partir de una investigación empírica, se comparan estos perfiles con los de otros grupos penitenciarios, aportando una visión más detallada de su presencia en prisión.

1. INTRODUCCIÓN

La inmigración ha estado históricamente bajo sospecha por parte de la opinión pública. Así lo refleja uno de los resultados de la encuesta del CIS de septiembre de 2024, donde la inmigración fue señalada como la principal preocupación entre los españoles. Las razones detrás de esta percepción son diversas, pero en este trabajo se pondrá el foco específicamente en la relación que a menudo se establece entre inmigración y delincuencia.

Desde mediados del siglo XX, cuando algunos países europeos comenzaron a recibir un gran flujo de inmigrantes1 con fines laborales, la criminología europea empezó a prestar especial atención a las diferencias en la participación delictiva entre las poblaciones migrante y nativa. Algunos estudios señalaron la sobrerrepresentación de personas inmigrantes en las cifras oficiales de delincuencia (Tonry, 1998: 58-84; Killias et al., 2004).

A pesar de la mayor presencia de personas migradas en el sistema penal, numerosos estudios realizados en los últimos lustros han desmontado la idea de que la inmigración aumenta la delincuencia, aportando resultados empíricos basados en el análisis de macrodatos y en investigaciones empíricas rigurosas. Estos llegan a la conclusión, de manera consistente, de que la inmigración no aumenta los niveles de delincuencia en los países receptores. Más aún, contrariamente a lo que indica el prejuicio generalizado, existen indicios sólidos que sugieren que la inmigración puede contribuir a una reducción en las tasas de criminalidad, como se expondrá más adelante.

Las investigaciones europeas sobre los jóvenes de segunda generación o de descendientes de migrantes no tardaron en desarrollarse, y un buen número de ellas alcanzaron la conclusión de que estos presentan tasas más elevadas de delitos violentos y contra la propiedad que sus ascendentes y que la población nativa (Salmi et al., 2015; Torgersen, 2001; y Kardell y Martens, 2013).

Por su parte, España empieza a formar parte de los países europeos receptores de inmigración tardíamente, en la década de 1990. Desde ese momento, uno de los fenómenos que más interés ha tenido para los medios de comunicación, políticos, sociedad civil y academia ha sido la llegada de menores extranjeros no acompañados. Estos han formado parte de las diferentes oleadas de inmigrantes habidas en España: las primeras se caracterizaban por estar compuestas de población masculina y joven. Más adelante, España experimenta una feminización de la inmigración. Y con el tiempo, el flujo migratorio a España trae consigo también una nueva generación de niños, niñas y adolescentes de origen migrante, bien porque llegan en el proyecto migratorio familiar y han crecido en la sociedad española, o bien porque han nacido en España de ascendentes inmigrantes. Por ello, el estudio de la participación delictiva de los inmigrantes en general y de los descendientes de estos en particular es aún incipiente y necesita de investigaciones no solo sobre su incidencia, sino también de los factores diferenciados que intervienen en ella.

El objetivo de este artículo es explorar la presencia de descendientes de inmigrantes en el sistema penal a partir del estudio de jóvenes extranjeros y españoles en cuatro prisiones andaluzas, así como algunas de sus características sociodemográficas. Los desafíos son grandes por ser una población no detectable con los datos oficiales disponibles y por la selectividad del derecho penal, que no permite usar los datos penitenciarios para conocer la incidencia delictiva.

2. Estado de la cuestión

Para una adecuada aproximación a los descendientes de inmigrantes conviene previamente explicar de forma breve el estado de la cuestión con respecto a la relación entre inmigración y delincuencia. Una de las investigaciones que más ha contribuido a matizar el impacto migratorio sobre las tasas de delincuencia ha sido la de Adelman et al. (2017), en la que se utilizó un análisis comparado de tendencias entre el crecimiento de la población migrante y la evolución de las tasas de delincuencia en áreas metropolitanas de EE. UU. a lo largo de un período de 40 años, que abarca desde 1970 hasta 2010. El objetivo principal de este estudio fue examinar tanto la evolución como los cambios en la asociación entre los flujos migratorios y una amplia gama de delitos violentos y contra la propiedad. Los resultados obtenidos son contundentes: la inmigración está consistentemente vinculada con una disminución en las tasas de delitos violentos, como los homicidios, y delitos contra la propiedad, como los robos. Este patrón se mantiene a lo largo de todo el período analizado, desafiando las percepciones comunes que asocian el aumento de la inmigración con un incremento de la criminalidad. La relevancia de estos hallazgos radica no solo en su amplitud temporal, sino también en la variedad de tipos de delitos analizados.

Cuando se aplica esta estrategia a diversos países receptores de inmigración, los resultados son similares. Usando datos oficiales longitudinales en contextos tan diversos como Chile, un país sudamericano emergente como destino migratorio, y España, un país receptor destacado de inmigración en Europa, se observa que el aumento de la población inmigrante experimentado en la última década no solo no se traduce en un incremento de la delincuencia, sino que, al igual que en EE. UU., las tasas de criminalidad descienden (García España, 2024). Es decir, a más inmigración, menos delincuencia.

Junto con lo anterior, otras investigaciones empíricas han explicado las diferencias de participación delictiva de los inmigrantes según el contexto social de acogida. Un ejemplo de ello es el estudio de Lee et al. (2000) que profundiza en cómo los patrones de participación delictiva entre inmigrantes latinos pueden variar significativamente según el contexto local en el que se asientan. Este enfoque destaca la importancia de considerar no solo las características de los grupos migratorios, sino también las particularidades sociales, económicas y culturales de los entornos donde residen. El estudio analiza homicidios entre dos grupos específicos de inmigrantes latinos: los mexicanos en El Paso y los cubanos en Miami. Aunque ambos grupos comparten un origen latino, sus niveles de participación en delitos violentos se han moldeado de forma diferente por las condiciones locales de acogida. De manera consistente con investigaciones previas, los autores encontraron que las tasas de homicidio entre grupos inmigrantes no son uniformes, sino que varían considerablemente entre ciudades. Más recientemente, Martínez y Lee (2004) concluyen que, aunque existen razones teóricas para esperar que los inmigrantes tengan tasas de delincuencia más altas que los nativos (como la pobreza, la desorganización comunitaria o los conflictos culturales), los resultados empíricos sugieren lo contrario. Las variaciones observadas en las tasas de delincuencia dependen más de las condiciones estructurales del entorno local que de las tradiciones culturales de los inmigrantes. Asimismo, destacan que la inmigración contemporánea no desorganiza las comunidades, sino que a menudo tiene efectos positivos en ellas (Schaeffer, 2013; Van der Meer y Tolsman, 2014; Giesselmann et al., 2024).

En resumen, los hallazgos de Adelman et al. (2017), junto con otros muchos estudios (Sampson, 2008; Stowell et al., 2009; Desmond y Kubrin, 2009; Kubrin et al., 2018; Lee et al., 2000; Martínez et al., 2008, Alonso-Borrego et al., 2012; Fasani et al., 2019; Ajzenman, 2023, entre otros), invitan a replantear las narrativas sobre inmigración. Sin embargo, la alusión reiterada a la supuesta sobrerrepresentación de la población extranjera extracomunitaria en las estadísticas oficiales de delincuencia impide el cambio de narrativa. Una mirada simplista al dato, que le concede acríticamente capacidad para medir la realidad delictiva, con desconocimiento sobre el alcance de la selectividad del sistema penal sobre determinados colectivos y delitos (Contreras Román et al., 2023), y que confronta erróneamente poblaciones no comparables (inmigración asentada en el país y personas extranjeras encarceladas) es capaz de sustentar una relación positiva entre inmigración y delincuencia aun cuando esta no es cierta. A modo de apunte es importante anotar que la calidad y disponibilidad de datos oficiales son mejorables, y que la selectividad es una característica intrínseca al sistema penal, máxime cuando el derecho penal se está usando de forma inadecuada para el control migratorio, perdiendo su principal foco que es la prevención de la delincuencia (García España, 2024).

Por otra parte, las explicaciones criminológicas sobre la mayor participación de la segunda generación de inmigrantes en la delincuencia empezaron a surgir en el siglo pasado de la mano de autores estadounidenses y centroeuropeos. Para algunos, la teoría de la anomia contenía una respuesta satisfactoria a dicho hallazgo, ya que estos jóvenes, disfrutando de mejores condiciones de vida que sus progenitores, experimentan mayores aspiraciones frustradas debido a un contexto que no siempre ofrece igualdad de oportunidades. De ahí que, los jóvenes inmigrantes que asimilan los valores y normas del país de acogida tienden a presentar menores tasas de delincuencia (Killias,1989:19). Ahondando en la relación causal entre asimilación cultural y conformidad con las normas legales, Malewska-Peyre (1993: 387-396) llevó a cabo un estudio en Francia sobre el proceso de socialización de los jóvenes migrantes a través de una encuesta realizada a 500 participantes, divididos en cuatro grupos: inmigrantes y franceses, delincuentes y no delincuentes. Los resultados de esta investigación muestran que el grupo de inmigrantes delincuentes, de forma mayoritaria, se adhería a los valores franceses y deseaba integrarse en esa cultura, así como adquirir la nacionalidad francesa. Por el contrario, el grupo de control, compuesto por inmigrantes no delincuentes, estaba muy apegado a la cultura de origen de sus padres, siendo muy sólidos sus vínculos familiares y comunitarios. También el grupo de jóvenes franceses no delincuentes estaban muy apegados a su cultura de origen, en este caso la francesa, con fuertes lazos familiares; mientras que los delincuentes franceses presentaban deficiencias de socialización, sin que se sintieran comprometidos con los valores convencionales paternos. Según estos resultados, la diferencia entre los grupos de delincuentes y no delincuentes no es una cuestión de falta de asimilación de la cultura del país receptor, como apunta Killias, sino un asunto relacionado con la debilidad o fortaleza del vínculo que los sujetos tengan con los canales convencionales de socialización, independientemente de la religión o cultura en el que dicha socialización se despliega. Un estudio similar alcanzó conclusiones afines tomando como muestra a 81 jóvenes de entre 13 y 16 años de dos colegios de zonas urbanas de Los Ángeles, California, divididos en primera (nacidos en México siendo inmigrantes en EE. UU.), segunda (nacidos en EE. UU. de padres mexicanos) y tercera (nacidos de padres que ya habían nacido en EE. UU., pero de procedencia mexicana) generación de inmigrantes (Buriel y Vasquez, 1982: 45-46). Según este estudio, los jóvenes mexicanos con mayor apego familiar y más vinculados a la cultura mexicana tenían índices de delincuencia más bajos que los jóvenes que rompían con la tradición cultural familiar.

En ambos estudios se pone de relieve que no existen diferencias entre los valores convencionales del grupo minoritario de inmigrantes y los de la sociedad receptora dominante, ya que los jóvenes con menor incidencia delictiva en los dos estudios eran en ambos grupos (inmigrantes y autóctonos) aquellos que mayor apego presentaban a su cultura paterna o de origen, siendo indiferente si esta era francesa, estadounidense, marroquí o mexicana. Por tanto, lo realmente importante no es asimilar los valores de la cultura del país de acogida, sino que la adhesión a los valores convencionales se haga a través del canal de transmisión más adecuado como es el entorno familiar y comunitario.

El resultado anterior se ha matizado y desarrollado en la teoría de la asimilación segmentada (Portes y Zhou, 1993; Portes et al., 2006). Este modelo rechaza la idea de que exista un único camino de integración. La integración de los hijos de inmigrantes no es uniforme, puede tomar diferentes caminos en función de factores como el contexto social, las oportunidades económicas y la fortaleza de las redes familiares y comunitarias. De hecho, los descendientes de inmigrantes pueden seguir tres trayectorias principales. Una primera trayectoria sería la asimilación ascendente que consiste en una adopción exitosa de las normas de la sociedad receptora, logrando movilidad social positiva. Este tipo de integración sería más frecuente entre los descendientes de inmigrantes cualificados que suelen tener éxitos académicos y laborales. La segunda trayectoria es la del mantenimiento de la identidad bicultural. Los hijos e hijas de inmigrantes integran valores de su cultura de origen con los de la sociedad receptora, lo que a menudo ayuda a evitar los efectos negativos del entorno. En este caso, las familias migrantes no suelen tener un nivel educativo alto, pero sí cuentan con vínculos familiares estrechos y comunidades de apoyo, lo que permite que esta segunda generación se abra paso gracias a la formación y al empleo, accediendo a la clase media. Y, en tercer lugar, está la asimilación descendente. Esta tiene lugar en familias poco cualificadas y desestructuradas, en entornos de discriminación, desempleo, segregación y estructuras comunitarias débiles. La asimilación descendente se refiere a un proceso en el que los hijos de inmigrantes adoptan los valores, normas y comportamientos negativos de los sectores más desfavorecidos de la sociedad receptora, en lugar de integrarse exitosamente en la corriente principal de esa sociedad. Esto puede llevar a fracaso escolar, exclusión social y comportamientos delictivos. La asimilación descendente llama la atención sobre la necesidad de centrarse en las condiciones sociales y económicas de los contextos locales donde estos jóvenes crecen, sin que la cultura familiar de origen sea un factor ni causal ni desencadenante del delito.

Si bien en la última década en España empieza a haber estudios empíricos desmontando la peligrosidad de los inmigrantes, no hay tanta riqueza científica referida a los descendientes de inmigrantes. Uno de esos pocos estudios ha centrado su atención en el terrorismo yihadista cuyo objetivo era explorar el perfil y origen de las personas detenidas y condenadas por ese tipo de delito. Según 233 expedientes judiciales analizados, el 37,3 por ciento eran inmigrantes de primera generación, mientras que el 56,8 por ciento pertenecían a la segunda generación, compuesta por personas nacidas y criadas en España de padres migrantes, y el 4 por ciento eran nativos (Reinares y García-Calvo; 2018). En esta investigación se observa una mayor participación de la segunda generación que de la primera y de los nativos en los delitos de terrorismo yihadista. No obstante, hay que tener en cuenta que el terrorismo yihadista es una actividad delictiva con contornos muy específicos, solo relacionada con población musulmana y no mantenida en el tiempo, por lo que los datos de frecuencia aportados en esta investigación no son representativos de las actividades delictivas de los jóvenes descendientes de inmigrantes ni pueden extrapolarse a la delincuencia común.

Un estudio más general en cuanto a tipologías delictivas y perfiles de población migrante a través del análisis de expedientes penitenciarios fue realizado por Oro Pulido (2019) en las prisiones de la Comunidad de Madrid sobre jóvenes de entre 18 y 25 años. En este grupo se identificaron varios perfiles: los reagrupados familiarmente, los que inmigraron solos siendo menores de edad, los que lo hicieron dentro del proceso migratorio familiar, los nacidos en España de padres migrados, los de adopción internacional y los jóvenes detenidos en frontera, todos ellos de origen dominicano, marroquí, rumano y colombiano, por ser las nacionalidades más representadas en las prisiones madrileñas. De un total de 306 jóvenes de origen migrante, el 96 por ciento no había nacido en España y el 4 por ciento restante tenía al menos un progenitor de origen migrante. La autora, sin atender a diferencias según generaciones y sin incorporar datos de población nativa, alcanza la conclusión de que el hecho migratorio es un factor importante para entender la entrada en prisión de los jóvenes a tenor de los diferentes perfiles hallados en su investigación. Sin embargo, en este estudio no se establece de forma nítida qué se entiende por hecho migratorio, más allá de considerar el país de origen de los jóvenes y de sus progenitores, puesto que los perfiles analizados presentan características legales, familiares y sociales diversas. La ausencia de perfiles de jóvenes presos españoles impide también sopesar la relevancia del hecho migratorio, así como indagar algo más en las diferencias dentro del sistema penal.

3. Metodología

El estudio de la relación entre los fenómenos migratorios y delictivos plantea importantes desafíos metodológicos. Como señalan Kubrin y Ousey (2023), estas dificultades se derivan de múltiples factores. Por una parte, de la definición y medición de las variables de esa relación, ya que determinar qué se entiende por inmigración y por delincuencia puede variar según el contexto y las fuentes de datos. Las categorías legales y sociales de inmigrantes (por ejemplo, legales, indocumentados, refugiados) y los tipos de delitos considerados pueden influir en los resultados de la investigación. Otro factor determinante es el tamaño de la unidad de análisis. Las investigaciones pueden realizarse a nivel nacional, regional o local, y los resultados pueden variar significativamente según la escala de estudio. También las características del lugar de asentamiento deben ser tomadas en consideración, ya que las comunidades donde se establecen los inmigrantes presentan contextos sociales, económicos y culturales heterogéneos, lo que dificulta establecer generalizaciones. Por último, entre otros desafíos, destaca el diseño temporal. Los estudios pueden adoptar enfoques transversales (analizando un momento concreto a modo de foto fija) o longitudinales (observando cambios a lo largo del tiempo). Cada enfoque tiene sus limitaciones y ventajas para captar dinámicas complejas, sin embargo, los longitudinales están dotados de mayor fiabilidad.

Más difícil aún resulta conocer las tasas de delincuencia de los descendientes de inmigrantes. Es posible que muchos hijos de inmigrantes tengan la ciudadanía del país de residencia, lo que significa que son contabilizados como nacionales en las estadísticas oficiales. Muchos jóvenes extranjeros acompañados en el proceso migratorio familiar siendo menores de edad tras llegar a la mayoría de edad se registran en las estadísticas delictivas como extranjeros, sin que sea posible determinar que son descendientes de inmigrantes (Cano y Flores-Fernández, 2023).

Por otra parte, los datos oficiales sobre infracciones y medidas en el ámbito de la justicia juvenil, al igual que ocurre en la jurisdicción de adultos, no permiten identificar, más allá de la extranjería, a aquellos que son menores descendientes de inmigrantes, de aquellos que son menores extranjeros no acompañados. Tampoco es posible identificar en dichas estadísticas a los que, siendo españoles, tienen un origen migrante. Y no podemos dejar de lado que, al igual que en el caso de los adultos, los datos de menores extranjeros disponibles también cuentan con sesgos de los operadores jurídicos, especialmente de la policía como puerta de entrada al sistema penal. Así se demostró en una investigación llevada a cabo en Ceuta sobre la eficacia de una intervención centrada en la prevención de la delincuencia de los menores extranjeros no acompañados en situación de calle. El resultado más sobresaliente apunta a que la delincuencia registrada de ese grupo de población disminuyó significativamente en el periodo de los dos años de intervención. Ese descenso se explica en gran parte por el desagravio policial, que hizo disminuir el número de detenciones y escuchar más a los menores acerca de las dinámicas delictivas en calle. Dicho desagravio policial fue producto del acercamiento de los agentes a los menores en calle a través del programa, mejorando su conocimiento sobre las características y circunstancias de esta infancia (García-España et al., 2021).

Descartadas las estadísticas oficiales de delincuencia como fuente de datos por sus limitaciones para determinar a los descendientes de inmigrantes, se utilizan en este trabajo datos obtenidos en una investigación previa (con acrónimo JEPRAN) con objetivos diferentes a los propuestos en esta contribución. En aquella investigación se quiso conocer la presencia en prisiones andaluzas de jóvenes extutelados españoles y extranjeros y compararlos con los jóvenes no extutelados españoles y extranjeros (García-España, 2025). Si bien el objetivo de aquella investigación fue visibilizar las particularidades de los jóvenes extranjeros que habían sido menores no acompañados, la metodología que se diseñó y desarrolló para su localización aportó algunos resultados que pueden ser útiles para los objetivos de este estudio.

Para alcanzar los objetivos de JEPRAN se necesitaba obtener datos de jóvenes extutelados en prisión. Sin embargo, Instituciones Penitenciarias no recoge información sobre los jóvenes en prisión que han pasado por los servicios de protección de la infancia, como tampoco registra a los extranjeros y españoles que son descendientes de inmigrantes. Es decir, no es posible extraer de sus bases de datos cuántos y quiénes son los jóvenes españoles y extranjeros extutelados, ni quienes de todos los jóvenes en prisión son descendientes de inmigrantes. La necesidad de cumplir con los objetivos de la investigación de referencia (JEPRAN), centrada en extranjeros extutelados, exigía el diseño de una metodología con grandes desafíos, sobre todo en la selección muestral ya que se pretendía agrupar a los jóvenes en función de su origen y experiencia previa en el sistema de protección de menores. Para ello, en primer lugar, se eligieron cuatro prisiones andaluzas con el mayor número de jóvenes extranjeros de entre 18 y 30 años. Estas fueron Alhaurín de la Torre (Málaga), Botafuegos (Algeciras, Cádiz), El Acebuche (Almería) y Albolote (Granada). Un segundo paso consistió en localizar los perfiles de interés en la investigación de origen (JEPRAN). Para ello, se elaboró un primer cuestionario muy breve, a modo de primer contacto, que se administraba en unos dos minutos de media. Este cuestionario se componía de preguntas referentes a la edad actual y de llegada a España, el país de procedencia del encuestado y de sus padres, la nacionalidad, quién le acompañaba en el viaje en caso de ser extranjero o si, viajando solo, le esperaba alguien en España. El total de jóvenes en las cuatro prisiones en el momento de esa primera encuesta era de 986. El 87 por ciento (n = 862) de los jóvenes respondieron este primer cuestionario, lo que permitió localizar los perfiles buscados: extranjeros extutelados (es decir, que habían llegado a España siendo menores no acompañados y habían sido amparados por el sistema de protección), extranjeros que llegaron en un proceso migratorio familiar (tanto acompañados como a través de reagrupación familiar), españoles extutelados (bajo la tutela del sistema de protección siendo menores de edad a causa del incumplimiento o inadecuado ejercicio de los deberes parentales según art. 172.1 del Código civil), y españoles no extutelados (los que crecieron en su entorno familiar). Los datos recabados permitieron también clasificar a los extranjeros que llegaron siendo mayores de edad (n=221), pero se excluyeron de la muestra por no ser de interés para el estudio original, y no se les pasó el segundo cuestionario, por lo que no se dispone de datos sobre ellos.

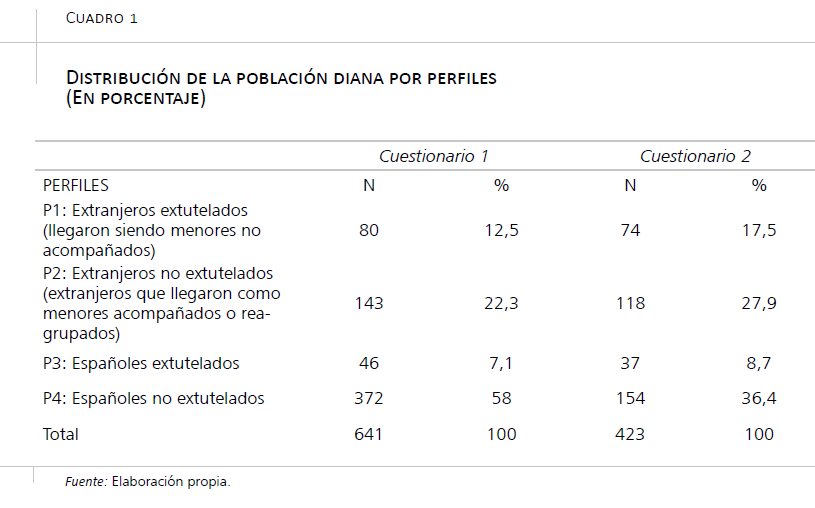

Una vez localizados los perfiles en cada prisión, se procedió a administrar un segundo cuestionario a todos los jóvenes de los perfiles 1, 2 y 3. También se administró el cuestionario 2 a una muestra seleccionada aleatoriamente del perfil 4, concretamente al 50 por ciento. El nivel de respuesta fue alto, como se aprecia en el cuadro 1, perdiendo a un número pequeño de sujetos de la muestra por estar de conducción (traslados a juicio o a hospital), de permiso de salida, trabajando o en el módulo de aislamiento, donde no nos permitieron pasar el cuestionario en algunas prisiones.

Las preguntas del cuestionario 2 siguieron un orden temporal, abordando tres etapas concretas: minoría de edad, transición a la vida adulta y situación actual. Se estructuró en ocho bloques:

- Variables de riesgo y protección siendo menores de edad. En este bloque se incluyen preguntas enfocadas a conocer su estancia en los centros de protección, así como las experiencias de situación de calle.

- Victimización durante la infancia con preguntas sobre el tipo de delincuencia sufrida, la frecuencia y el autor de los hechos.

- Delincuencia autodeclarada siendo menor de edad, donde se incluyeron también preguntas relativas a las medidas judiciales y centros de reforma.

- Transición a la vida adulta, en especial los cambios tras cumplir la mayoría de edad y los apoyos que recibió.

- Victimización siendo mayor de edad, con las mismas preguntas que en bloque 2.

- Delincuencia autodeclarada siendo mayor de edad, con las mismas preguntas que el bloque 3.

- Experiencia adulta con la policía y juzgados.

- Situación actual en prisión y expectativas de futuro.

Los cuestionarios se cumplimentaron por investigadores del equipo del proyecto y se llevaron a cabo en estancias dentro de los módulos de prisión dedicadas a las entrevistas individuales con educadores y psicólogos. La administración del cuestionario 2 ocupó de media unos 45 minutos. Posteriormente, las respuestas en formato cuantitativo se pasaron a una base de datos diseñada en SPSS. La investigación contó con las autorizaciones del comité ético de la Universidad de Málaga y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior.

Para los objetivos del presente trabajo se ha indagado a posteriori si entre los españoles de la muestra había descendientes de inmigrantes, entendiendo por tales aquellos españoles con al menos uno de sus progenitores inmigrante. Localizados estos, se procedió a crear un quinto perfil de españoles descendientes de inmigrantes. De los 154 españoles del perfil 4, 114 (30 por ciento de la muestra) eran descendientes de españoles (perfil 4), y 40 (9 por ciento) eran descendientes de inmigrantes (perfil 5).

4. Características de los jóvenes descendientes de inmigrantes en prisión

Para los fines de esta investigación se pone el foco en el perfil 2, que se refiere a jóvenes que llegaron siendo menores de edad a España en el proyecto migratorio de sus padres y que han crecido y se han socializado en España (conocidos como la generación 1.5 según Rumbaut, 2012); así como en el perfil 5 que son los jóvenes españoles descendientes de inmigrantes o también llamada segunda generación. Con el fin de explorar las características de los jóvenes descendientes de inmigrantes que tienen contacto con el sistema penal, se exponen algunos resultados comparando los perfiles 2 y 5 con otros perfiles de jóvenes presos.

La importancia de la familia como canal de socialización (Ochoa de Alda et al., 2009) y como apoyo a la resocialización (Ibáñez y Pedrosa, 2018) determina que exploremos la situación diferenciada de jóvenes españoles y extranjeros extutelados. Los motivos del desamparo en los perfiles 1 y 3 son distintos. Mientras que el perfil 1 puede tener una familia prosocial de apoyo en el país de origen, en el caso de los españoles el motivo de la tutela suele ser la disfuncionalidad familiar. No obstante, en ambos casos la familia no puede ejercer adecuadamente las obligaciones parentales de protección y tutela, por lo que se hace cargo de ello la administración responsable. Por otra parte, la extranjería puede ser un elemento de exclusión social. De ahí que ambos factores, el relacionado con la ausencia familiar y con la procedencia extranjera, se utilicen para conformar los perfiles. Así, los perfiles objeto de estudio se compararán tanto con jóvenes extutelados (perfiles 1 y 3) como con jóvenes españoles (perfiles 3 y 4).

4.1. Extranjeros descendientes de inmigrantes (P2) y extranjeros extutelados (P1): algunos elementos de comparación

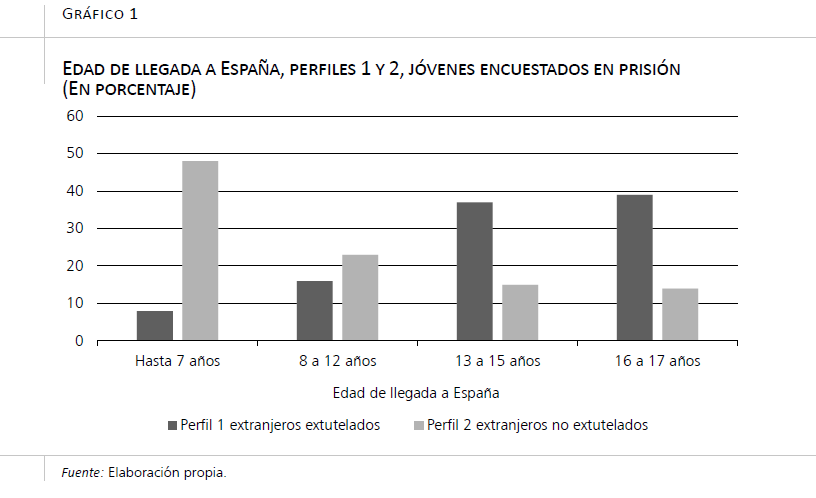

Antes de profundizar en los elementos del contacto con el sistema penal, parece conveniente aportar algunos resultados de los dos perfiles de jóvenes extranjeros. El gráfico 1 muestra que la mayoría de los jóvenes extranjeros que llegaron a España siendo menores de edad acompañados o reagrupados familiarmente (perfil 2) tenían menos de 7 años (48 por ciento), frente a los jóvenes extranjeros extutelados que llegaron a España de forma mayoritaria en edades comprendidas entre los 13 y los 17 años (76 por ciento), que es la franja etaria en la que frecuentemente llegan los menores extranjeros no acompañados. Esta pauta de edad tiene conexión con la victimización previa en sus países de origen, antes de emprender la travesía migratoria tanto en solitario (P1) como en familia (P2). Ante la pregunta “en tu país de origen ¿has sufrido algún tipo de violencia o alguien te hizo daño?”, el 43 por ciento de los extranjeros extutelados afirma haberla sufrido una o más veces, frente al 24 por ciento de los que llegaron a España acompañados o reagrupados. El resultado se explica en parte por la diferencia de edad con la que emigran los jóvenes de un perfil y otro, siendo los del perfil 1 los expuestos durante más tiempo en sus países de origen al iniciar la travesía transnacional a una edad más avanzada.

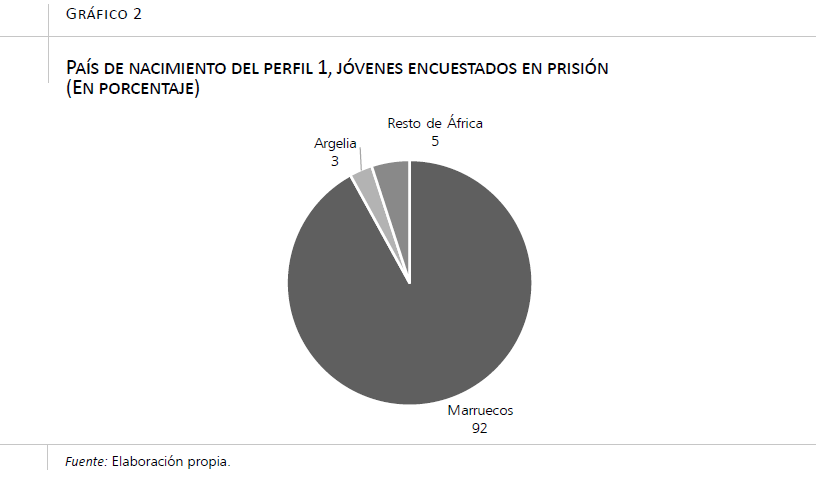

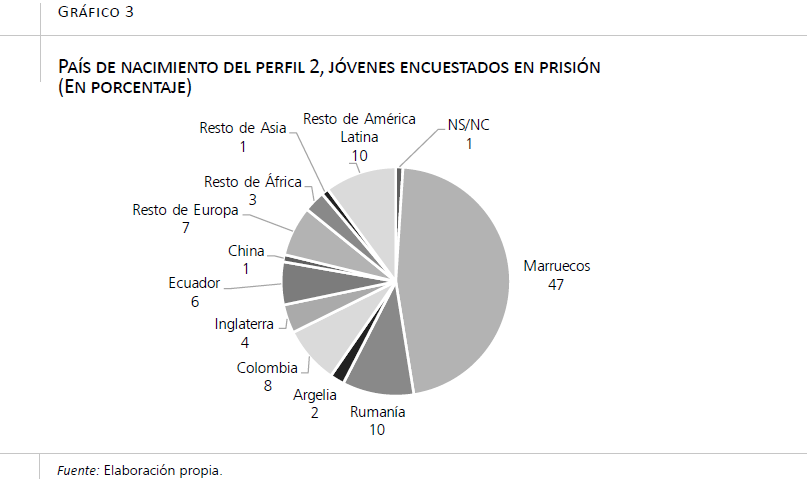

El resultado anterior se complementa tanto con la procedencia como con las personas que los acompañaron en el trayecto. Así, el 91 por ciento del perfil 1 procedía de Marruecos, mientras que para los del perfil 2, el porcentaje de los que proceden de Marruecos se reduce al 46 por ciento, distribuyéndose el resto mayoritariamente entre los que proceden de Rumanía, Colombia, Ecuador y resto de América Latina, entre otros (gráficos 2 y 3).

Por otra parte, la mayoría de los jóvenes extranjeros presos de los dos perfiles contaban con autorización de residencia en España tras alcanzar la mayoría de edad, si bien ese era el caso en mayor medida de los descendientes de inmigrantes (70 por ciento) que de los que llegaron siendo menores no acompañados (58 por ciento). Según manifiestan los jóvenes extranjeros de los perfiles 1 y 2, sus condenas no fueron sustituidas por la expulsión del país (art. 89 del Código Penal) en la mayoría de los casos (73 por ciento en el perfil 1 y un 93 por ciento en el perfil 2). El alto nivel de arraigo de estos jóvenes en España, sobre todo de los descendientes de inmigrantes, puede explicar que los jueces lo apliquen como criterio limitador de la expulsión penal (García-España, 2018).

4.2. Delincuencia y victimización autodeclaradas

Las adicciones suelen ser impulsores relevantes de los comportamientos delictivos, por ello resulta interesante conocer los hábitos de consumo de los diferentes perfiles de la muestra. Los jóvenes de todos los perfiles reconocen en altos porcentajes haber consumido drogas. Los que menos lo hacen son los jóvenes extranjeros descendientes de inmigrantes del perfil 2 (66 por ciento) y los que más los jóvenes españoles extutelados del perfil 3 (87 por ciento). Los extranjeros extutelados (P1), los españoles no extutelados (P4) y los españoles descendientes de inmigrantes (P5) tienen unos porcentajes de consumo en torno al 71 por ciento. El tipo de sustancia más habitual es la marihuana en todos los perfiles, seguidos del tabaco y del alcohol, si bien el perfil 1 (extranjeros extutelados) también reconoce haber consumido pastillas y pegamento en porcentajes mayores al resto de perfiles y el perfil 3 (españoles extutelados) son los que más cocaína reconocen haber consumido. El perfil 5 (españoles descendientes de inmigrantes) destaca por no haber consumido pegamento, igual que el perfil 4 (españoles no extutelados), y por ser pocos porcentualmente los que reconocen haber consumido cocaína.

En cuanto a la asiduidad del consumo, la frecuencia diaria es superior al 60 por ciento en todos los perfiles, menos en el perfil 5 (españoles descendientes de inmigrantes), entre quienes baja a un 45 por ciento. Los extranjeros descendientes de inmigrantes (perfil 2) destacan por ser los que con más frecuencia refieren un consumo ocasional.

Por otra parte, los jóvenes extutelados, tanto extranjeros (50 por ciento del perfil 1) como españoles (43 por ciento del perfil 3) admiten haber vivido en la calle, lo que contrasta con los jóvenes no extutelados (perfiles 2, 4 y 5), entre quienes solo en torno a un 15 por ciento refieren haber estado en situación de calle. Este hecho, sin embargo, no marca la diferencia con respecto al tiempo que pasan en situación de calle: la mayoría de los jóvenes pasan meses o años en calle, salvo los españoles de descendencia migrante (perfil 5) que declaran con más frecuencia haber estado en calle solo días o semanas.

Entre los que han estado en situación de calle, un porcentaje significativo ha sido víctima de hechos delictivos. En general, la victimización es frecuente, tanto siendo menores como mayores de edad, pero son los extranjeros extutelados (perfil 1) y los no extutelados (perfil 2) los que presentan altos porcentajes como víctimas de delitos de robo, de agresiones y discriminación. No obstante, durante la minoría de edad, los jóvenes extutelados (perfiles 1 y 3) destacan sobre el resto debido a los robos y agresiones que dicen haber sufrido en los centros de protección por parte de diferentes victimarios.

La delincuencia autodeclarada de los extranjeros descendientes de inmigrantes (perfil 2) más frecuente es el delito de lesiones, seguido de delitos contra la seguridad vial y contra la salud pública (drogas). Por su parte, los españoles descendientes de inmigrantes (perfil 5) declaran en mayor medida estar implicados en delitos contra la salud pública, seguidos de robos y lesiones. En comparación con los demás perfiles, los jóvenes del perfil 2 y 5 reconocen haber cometido menos delitos de robo. Los análisis realizados muestran que los delitos patrimoniales tienen una relación estadísticamente significativa2 con haber sufrido situación de calle, siendo esta más frecuente entre los jóvenes extutelados (perfiles 1 y 3). Por otra parte, son los tres perfiles de españoles los que porcentualmente declaran haber cometido falsedad documental en comparación con los perfiles de extranjeros.

4.3. Contacto con el sistema penal

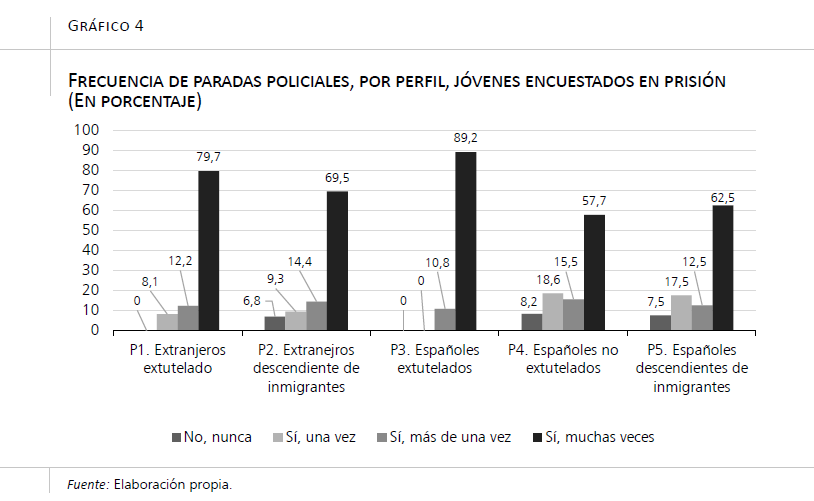

En ocasiones, la entrada al sistema penal se inicia tras una parada policial. De hecho, la literatura especializada refiere que hay desproporcionalidad en las paradas callejeras sobre personas con rasgos étnicos diferenciados (García Añón et al., 2013; García-España, 2016). En el gráfico 4 se presentan las respuestas a la pregunta “¿alguna vez a policía te ha parado y te ha pedido que le muestres tu documentación de identidad o que contestes a alguna pregunta, o te ha cacheado?”. Como puede observarse, en todos los perfiles destaca la respuesta referida a que la policía les ha parado con esa intención muchas veces, pero son los extutelados (extranjeros y españoles de los perfiles 1 y 3) los que más puntúan en esa opción. A diferencia de estos, entre los jóvenes descendientes de inmigrantes, tanto extranjeros (perfil 2), como españoles (perfil 5) y entre los jóvenes españoles no extutelados (perfil 4) hay un porcentaje en torno al 7 por ciento que manifiesta no haber sido parado en la calle por la policía.

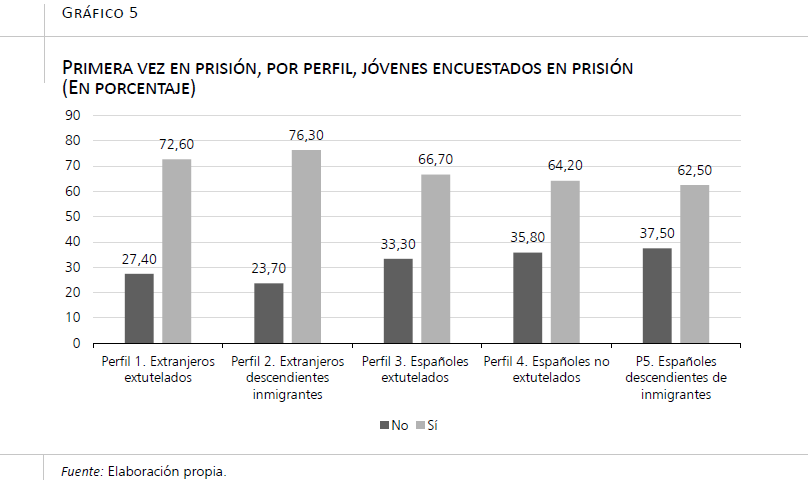

En cuanto su estancia en prisión, los jóvenes presos destacan por ser la primera vez que entran en prisión según las respuestas dadas a la pregunta “¿es la primera vez que estás en prisión?”. Según los resultados por perfiles que se muestran en el gráfico 5, son los extranjeros descendientes de inmigrantes del perfil 2 (76 por ciento), seguido de los extranjeros extutelados del perfil 1 (73 por ciento) los que destacan ligeramente con respecto al resto. Es decir, los jóvenes extranjeros de los perfiles 1 y 2 son con más frecuencia presos primarios y, por tanto, con menos reincidencia penitenciaria.

En el momento del trabajo de campo, una mayoría considerable de los jóvenes que participaron estaba ya cumpliendo condena (superando el 60 por ciento en todos los perfiles). Entre los que se encontraban en situación preventiva, la mayor frecuencia descansa sobre los jóvenes extranjeros de los perfiles 1 y 2, con una diferencia de entre 12 y 15 puntos porcentuales con respecto al resto de perfiles de españoles.

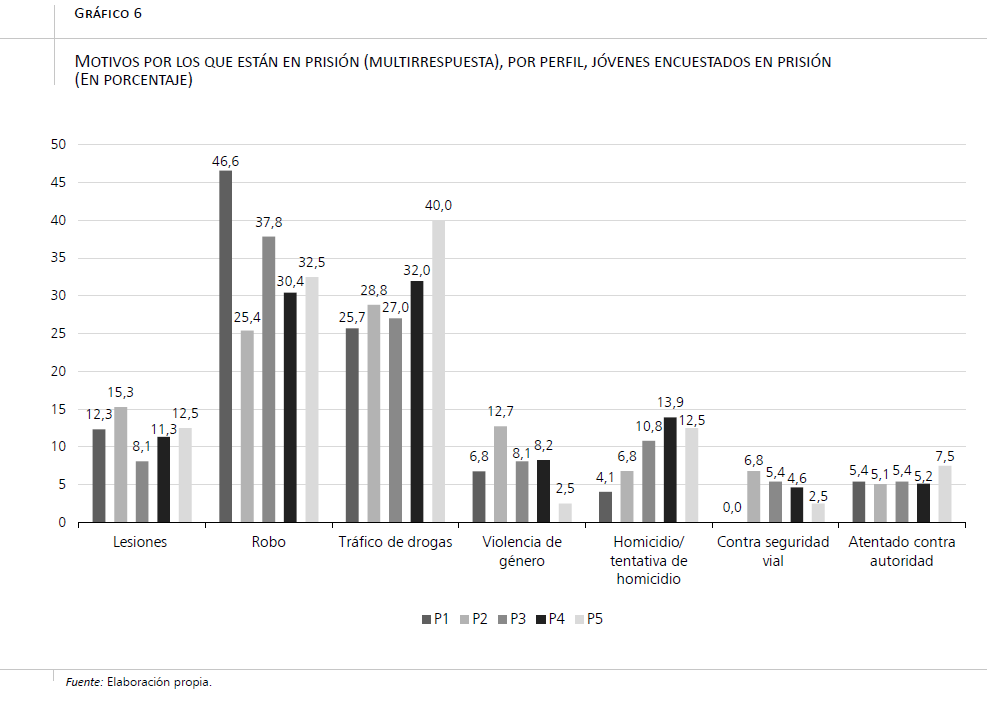

El motivo de la condena puede observarse en el gráfico 6. Los jóvenes extranjeros descendientes de inmigrantes (perfil 2) destacan con respecto al resto de perfiles en los delitos de lesiones, violencia de género y seguridad vial. Son, además, los que menos condenas tienen por delitos de robo. Por su parte, los españoles descendientes de inmigrantes (perfil 5) destacan respecto al resto de perfiles en tráfico de drogas y, ligeramente, en atentados contra la autoridad. En los delitos de robo destacan tanto los extranjeros extutelados (perfil 1) como los españoles extutelados (perfil 3), mientras que en los delitos de homicidio, consumado o en tentativa, predominan los jóvenes españoles del perfil 4.

La mayoría de los jóvenes participantes en el estudio valora la relación con sus familias como buena o muy buena, siendo los extranjeros y españoles descendientes de inmigrantes los que con más frecuencia manifiestan esa opinión. En esos dos perfiles (2 y 5) ninguno valoró como muy mala la relación con sus familias, lo que les diferencia ligeramente de los demás perfiles.

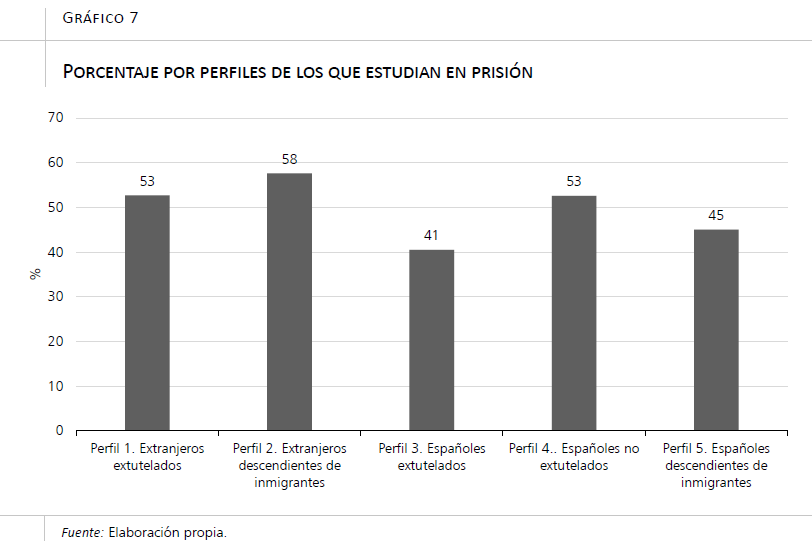

Los jóvenes extranjeros descendientes de inmigrantes destacan en prisión, además, por ser los que con más frecuencia aprovechan la condena para estudiar (58 por ciento), con una diferencia de 5 puntos con los perfiles 1 y 4, y hasta alrededor de 10 puntos con los perfiles 3 y 5 (gráfico 7). En cuanto al nivel de estudios que cursan, los jóvenes de los perfiles 2, 3, 4 y 5 dicen estar en secundaria (por encima del 40 por ciento en todos esos perfiles). Destaca el perfil 1 de extranjeros extutelados por estar en cursos de alfabetización (44 por ciento). Los perfiles 2 (9 por ciento) y 3 (7 por ciento) destacan sobre el resto por ser los perfiles que en mayor medida han alcanzado estudios universitarios, seguidos por el perfil 5 (5 por ciento) a una diferencia de 3 puntos porcentuales de los perfiles 1 y 4.

5. Conclusiones

Los objetivos planteados en este artículo eran (1) explorar la presencia de descendientes de inmigrantes en prisión, último estadio del sistema penal, y (2) realizar una aproximación sobre algunos aspectos personales y del ámbito penitenciario en comparación con otros perfiles. Las variables familia y extranjería han guiado el estudio de la población descendiente de inmigrantes (perfiles 2 y 5), al compararla con jóvenes extutelados, por haber tenido su familia alejada o ausente en su proceso de maduración hacia la adultez (perfiles 1 y 3), así como con jóvenes extranjeros y españoles (perfiles 1, 3 y 4). Es posible que el hecho de ser descendiente de inmigrantes oculte otros elementos de interés, de ahí que se hayan presentado los resultados de cinco perfiles de jóvenes, aún a sabiendas de la complejidad que ello supone para su lectura y comprensión.

En relación con el primer objetivo, que aborda la presencia de los descendientes de inmigrantes en prisión, el estudio a través de las estadísticas oficiales de delincuencia resulta inviable, pues solo aportan datos sobre el país de procedencia de los detenidos, condenados y presos. Un valioso hallazgo de esta investigación empírica ha sido la localización de extranjeros descendientes de inmigrantes (generación 1.5 según Rumbaut) y de españoles descendientes de inmigrantes o segunda generación (perfiles 2 y 5, respectivamente). No obstante, la concentración de jóvenes extranjeros en las prisiones seleccionadas, fruto de la política penitenciaria de distribución de presos, así como el diseño metodológico ad hoc, no permiten extrapolar los resultados anteriores a nivel nacional, ni tampoco valorar su representación con respecto al total de jóvenes, ya que los extranjeros quedarían sobrerrepresentados de forma injustificada. Además, los datos penitenciarios no tienen capacidad para medir la delincuencia real, aunque sí permiten conocer las respuestas que el sistema penal da a ciertos perfiles y ahondar en sus características, lo que remite ante el segundo objetivo propuesto.

Los jóvenes descendientes de inmigrantes refieren ser policonsumidores de sustancias tóxicas al igual que los demás, pero se diferencian en la frecuencia del consumo, que suele ser ocasional y de menor frecuencia que en el resto de los perfiles estudiados. Igualmente son los que menos han tenido experiencias de vivir en calle, a diferencia de los perfiles de extutelados, y concretamente los españoles descendientes de inmigrantes son los que despuntan en cuanto a menor frecuencia en calle, ya que refieren haber estado solo días o semanas. Aquí la referencia a extutelados y no extutelados parece marcar una nítida diferencia en la medida en que los primeros no tienen familias en España (como los extranjeros extutelados del perfil 1) o esta es disfuncional (españoles extutelados del perfil 3), mientras que en los otros tres grupos hay una familia de referencia, que puede ser la causa de dicho resultado.

En la medida en que la victimización sufrida con anterioridad a la entrada en prisión se relaciona positivamente con el tiempo que pasan en situación de calle y con el paso por el sistema de protección, son los españoles descendientes de inmigrantes los que menos victimización manifiestan haber sufrido.

Las tipologías delictivas autodeclaradas más frecuentes podrían apuntar a una deficiente socialización o asimilación descendente, más que a motivaciones por razones de subsistencia, ya que los descendientes de inmigrantes refieren haber cometido delitos de lesiones, contra la seguridad vial y contra la salud pública (tráfico de drogas) en mayor medida. Junto con esas tipologías delictivas más frecuentes, el menor número de experiencias relacionadas con la victimización y la situación de calle en la infancia, así como el consumo puntual de sustancias tóxicas, sustentarían esta hipótesis.

En cuanto a las paradas policiales callejeras, los resultados muestran que más que la extranjería y el perfil étnico, es la ausencia familiar la que marca la diferencia, ya que algunos jóvenes entre los perfiles de no extutelados (perfiles 2, 4 y 5) refieren no haber sido parados nunca por la policía. Este resultado es contrario a lo apuntado con anterioridad por la literatura académica.

Respecto a las veces que han entrado en prisión, el factor extranjería sí es distintivo en este caso, ya que los tres perfiles de españoles (3, 4 y 5) destacan ligeramente por una mayor reincidencia penitenciaria, destacando los extranjeros descendientes de inmigrantes por ser los que con más frecuencia son primarios, es decir, por ser la primera vez que están en prisión. También la extranjería parece marcar distinciones en cuanto a la situación procesal en prisión, ya que son los dos perfiles de extranjeros (1 y 2) los que están en mayor medida en situación preventiva. Esto es coherente con los datos oficiales penitenciarios que indican la existencia de un número considerable mayor de extranjeros en prisión preventiva y que se explica por el mayor riesgo que tienen los extranjeros, según criterio judicial, de evadirse de la acción de la justicia, aunque el arraigo familiar de los extranjeros descendientes de inmigrantes debería ser un factor de contrapeso.

Entre los condenados, el motivo del encarcelamiento permite mantener las afirmaciones vertidas con anterioridad a colación de la delincuencia autodeclarada. No obstante, es interesante resaltar que en el total de jóvenes estudiados no había ninguna condena por terrorismo.

A propósito de las relaciones familiares, los extranjeros y españoles descendientes de inmigrantes (perfiles 2 y 5) las consideran mayoritariamente como muy buenas o buenas y ninguno valora las relaciones como muy malas. Este resultado es coherente en comparación con los perfiles 1 y 3 (extutelados) al poder ser una muy mala relación familiar el origen de algunos desamparos.

Las diferencias y similitudes apuntadas entre perfiles, siendo cuantitativamente pequeñas, invitan a pensar en un cambio de enfoque. No parece que el hecho migratorio, esto es, ser descendiente de inmigrante, aporte diferencias determinantes con respecto a otros perfiles de jóvenes españoles y extranjeros. Algunas diferencias, sin embargo, se aprecian con respecto a los extutelados, sin que estas puedan ser concluyentes. Estos resultados, por tanto, apuntan a la conveniencia de dejar de mirar al hecho migratorio como posible causa relacionada con la delincuencia para poner la mirada en qué ofrece el contexto social de acogida y en qué medida las políticas públicas de inclusión social están adecuadamente enfocadas a mejorar las condiciones de acceso a la formación académica y a apoyar un sano ejercicio de las labores de supervisión parentales. Es decir, sería conveniente que los jóvenes atravesados por el fenómeno migratorio familiar no sean el objeto de atención, sino como otras muchas investigaciones han sugerido, que sean los contextos locales los que acaparen la atención pública para incidir en mejoras sociales.

Bibliografía

Adelman, R., Reid, L. W., Markle, G., Weiss, S. y Jaret, Ch. (2017). Urban crime rates and the changing face of immigration: Evidence across four decades. Journal of Ethnicity in Criminal Justice, 15(1), 52-77.

Alonso-Borrego, C., Garoupa, N., y Vázquez, P. (2012). Does immigration cause crime? evidence from Spain. American law and economics review, 14(1), 165-191.

Ajzenman, N., Domínguez, P., y Undurraga, R. (2023). Immigration, crime, and crime (mis) perceptions. American Economic Journal: Applied Economics, 15(4), 142-176.

Buriel, R., y Vasquez, R. (1982). Stereotypes of Mexican descent persons: Attitudes of three generations of Mexican Americans and Anglo-American adolescents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 13(1), 59-70.

Cano Paños, M. A. y Flores-Fernández, M. (2023). La delincuencia de los denominados «jóvenes-adultos» extranjeros en España: ¿Motivo de preocupación o alarmismo mediático? Revista de Derecho Penal y Criminología, 30 (junio).

Contreras Román, M., Carvalho da Silva, J. y Prado Manrique, B. (2023). Delincuencia de personas migrantes en España: análisis crítico de la utilidad de las estadísticas oficiales como fuente de investigación. En E. García España. y M. Contreras Román. Inmigración y control social: Desafíos de la moderna Criminología (pp. 27-53). Tirant lo Blanch.

Desmond, S. A. y Kubrin, Ch. E (2009). The power of place: Immigrant communities and adolescent violence. The Sociological Quarterly, 50(4), 581–607. https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2009.01153.x

Fasani, F., Mastrobuoni, G., Owens, E. G., y Pinotti, P. (2019). Does immigration increase crime? Cambridge University Press.

García Añón, J., Llorente Ferreres, A., Bradford, B., García Sáez, J. A., y Gascón Cuenca, A. (2013). Identificación policial por perfil étnico en España. Informe sobre experiencias y actitudes en relación con las actuaciones policiales. Tirant lo Blanch.

García-España, E. (2018). El arraigo de presos extranjeros: Más allá de un criterio limitador de la expulsión. Revista Migraciones, 44, 119-144.

García-España, E. (2025). Jóvenes extranjeros extutelados en prisión. Explorando la realidad en Andalucía”. International E-Journal of Criminal Sciences, en prensa.

García-España, E., Arena García, L., y Miller, J. (2016). Identificaciones policiales y discriminación racial en España. Tirant lo Blanch.

García-España, E., Carvalho da Silva, J., Casado Patricio, E. y Prado Manrique, B. (2021). Adolescentes marroquíes en calle: Desprotección, delincuencia y victimización. Revista Española de Investigación Criminológica, 19(1), 1-41.

Giesselmann, M., Brady, D., y Naujoks, T. (2024). The Increase in Refugees to Germany and Exclusionary Beliefs and Behaviors. American Journal of Sociology, 130(3), 725-763.

Ibáñez i Roig, A. y Pedrosa, A. (2018). Cárcel y familiarismo: ¿Usamos a las familias como agencias de reinserción? Revista Crítica de Ciencias Sociales, 16, a1604.

Kardell, J. y Martens, P. L. (2013). Are children of immigrants born in Sweden mor law-abiding than immigrants? A reconsideration. Race and Justice, 3(3), 167-189.

Killias, M. (1989). Criminality among second-generation immigrants in Western Europe: A review of the evidence. Criminal Justice Review, 14(1), 13-41.

Killias, M., Lucia, S., Lamon, P. y Simonin, M. (2004). Juvenile Delinquency in Switzerland over 50 years: Assessing trends beyond Statistics. European Journal of Criminal Policy and Research, 10, 111-122.

Kubrin, Ch. E. y Ousey, G. C. (2023). Immigration and Crime: Taking Stock. Springer.

Kubrin, Ch. E.; Hipp, J.R. y Kim, Y-A (2018). Different than the Sum of Its Parts: Examining the Unique Impacts of Immigrant Groups on Neiborhood Crime Rates. Journal of Quantitative Criminology, 34, 1-36.

Lee, M. T., Martínez, R. y Rodríguez, S. F. (2000). Contrasting Latinos in homicide research: The victim and offender relationship in El Paso and Miami. Social Science Quarterly, 81(1), 375-388.

Malewska-Peyre, H. (1993). Les troubles de socialisation et de construction de l’identité et les comportaments deviants des jeunes issus de l’inmigration. Ausländer, Kriminalität und Straftrechtspflege. Verlag Rüegger, 387-396.

Martínez, R. y Lee, M.T. (2004). Inmigración y delincuencia. Revista Española de Investigación Criminológica, N 01-04, 1-34.

Martínez, R., Stowell, J. I, y Cancino, J. M. (2008). A tale of two border cities: Community context, ethnicity, and homicide. Social Science Quarterly, 89, 1-16.

Ochoa de Alda, I., Antón, J., Rodríguez, A., y Atabi, H. (2009). La importancia del trabajo con la familia en la atención a los menores extranjeros no acompañados: Un estudio piloto. Apuntes de Psicología, 27(2-3), 427-439.

Oro Pulido, M. (2019). Los jóvenes de origen migrante en prisión: perfiles e historias de vida. Secretaría General Técnica, Ministerio del Interior.

Portes, A. y Zhou, M. (1993): The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants Among Post-1965 Immigrant Youth. The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, 530, 74-96.

Portes, A., Kelly, P. F., y Haller, W. (2006). La asimilación segmentada sobre el terreno: la nueva segunda generación al inicio de la vida adulta. Migraciones. Publicación Del Instituto Universitario De Estudios Sobre Migraciones, 19, 7-58.

Reinares, F., y García-Calvo, C. (2018). Marroquíes y segundas generaciones entre los yihadistas en España. Real Instituto Elcano, 61(2018), 1-18.

Salmi, V., Kivivouri, J., y Aaltonem, M. (2015). Correlates of immigrant youth crime in Finland. European Journal of Criminology, 12(6), 681-699.

Sampson, R. J. (2008). Rethinking crime and immigration. Contexts. Understanding People in Their Social Worlds, 7, 28-33.

Schaeffer, M. (2013). Inter-Ethnic Neighbourhood Acquaintances of Migrants and Natives in Germany: On the Brokering Roles of Inter-Ethnic Partners and Children. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39, 1219-1240.

Stowell, I. J., Messner, S. F., MacGeever, K.F., y Raffalovich, L. E. (2009). Immigration and recent violent crime drop in the United States: A pooled, cross-sectional time-series analysis of Metropolitan areas. Criminology, 43(3), 889-928.

Tonry, M. H. (1998). The handbook of crime and punishment. Oxford University Press.

Torgersen, L. (2001). Patterns of self-reported delinquency in children with one immigrant parent, two immigrant parents and Norwegian-born parents. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 2, 213-227.

Van der Meer, T., y Tolsma, J. (2014). Ethnic Diversity and Its Effects on Social Cohesion. Annual Review of Sociology, 40, 459-478.

NOTAS

*Universidad de Málaga (elisa@uma.es).

** Este artículo presenta algunos resultados obtenidos gracias al Proyecto I+D sobre Jóvenes extranjeros extutelados en prisiones de Andalucía. JEPRAN (P20-00381-R), financiado por la Junta de Andalucía en la convocatoria competitiva Retos 2021-2023. IP. Elisa García-España.

1 A lo largo de estas páginas nos referiremos a la población masculina ya que presentan porcentualmente mayor participación no solo en la delincuencia en general, sino también en todas las tipologías penales consideradas por separado.

2 Según la prueba U de Mann Whitney (sig<0,05).