Creencia y práctica religiosas de la segunda generación de inmigrantes

Fecha: junio 2025

Jacobo Muñoz Comet* y Fenella Fleischmann**

Religiosidad, inmigrantes, descendientes, secularización

Panorama Social, N.º 41 (junio 2025)

Este artículo explora la religiosidad de la segunda generación de inmigrantes en España en relación con la primera generación y con la población autóctona. Para ello, se analizan los datos de la Encuesta Social General Española (ESGE) que ha realizado el CIS en cuatro ocasiones entre 2013 y 2023. Los resultados apuntan a que los descendientes de los inmigrantes convergen con la sociedad de acogida en términos tanto de pertenencia a una confesión como de práctica religiosa. Además, esta asimilación en un entorno secularizador como el español se produce en todos los grupos de origen de la segunda generación.

1. INTRODUCCIÓN***

Con el cambio de siglo, España se convirtió en uno de los principales polos de atracción para los migrantes internacionales. Como bien se sabe, la transformación de la sociedad española ha sido rápida e intensa. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las personas nacidas en el extranjero han pasado de representar el 3,6 por ciento de la población residente en España en 2000 al 18,8 por ciento en 2024. Este fenómeno demográfico se ha solapado al mismo tiempo con otro que arrancaba algunas décadas antes y que continúa en nuestros días: la secularización de los españoles, una población con una fuerte tradición católica e históricamente de las más religiosas de Europa.

Gran parte de la literatura académica centrada en la religión en España se ha ocupado del proceso de secularización, concretamente, de la disminución del número de católicos registrados y practicantes (Ruiz Andrés, 2022). Sin embargo, en paralelo a este proceso, el país ha experimentado un aumento de la diversidad religiosa como resultado, en gran medida, de la llegada de personas del extranjero desde finales del pasado siglo (Griera et al., 2014). Según el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, actualmente hay en nuestro país 30.703 lugares de culto, de los cuales 8.185 pertenecen a 17 confesiones religiosas minoritarias. Los datos disponibles sugieren que estas minorías representan alrededor del 6 por ciento de de la población mayor de edad residente en toda España. Sin embargo, otros cálculos más recientes apuntan a que el número real está muy por encima de esa cifra, probablemente el doble (Muñoz-Comet y Martínez-Pastor, 2025).

A pesar de este notable cambio en el panorama religioso, la investigación sobre las migraciones en España apenas ha prestado atención a la religiosidad de las personas que proceden del extranjero en relación con la sociedad que las acoge. Como suele ser habitual en otros contextos con más tradición inmigratoria, el interés académico por esta población comienza primero con su integración en ámbitos como el sistema educativo, el mercado laboral o la participación política. Es más tarde, con los descendientes de los inmigrantes, cuando la atención se desvía al hecho religioso. Al igual que sucede en otros países occidentales, se sabe que los inmigrantes en España son de media más religiosos que los nativos (Pérez Agote, 2015). Sin embargo, se desconoce si el nivel de religiosidad de los inmigrantes converge con el de los nativos en el caso de las segundas generaciones.

Este artículo se estructura en cinco apartados. A partir de esta introducción, en el segundo se describen brevemente los principales grupos de inmigrantes en España según la región de origen y su relación con las confesiones religiosas. En el tercero, se revisan la teoría y la evidencia empírica internacional sobre la religiosidad de los inmigrantes en la sociedad de acogida. En el apartado cuarto, se analiza con datos el caso español comparando a la segunda generación de inmigrantes con la primera y la población nativa. El artículo finaliza con unas conclusiones a partir de los principales resultados alcanzados.

2. La Religiosidad de la población inmigrante en España

Históricamente, España ha mantenido un alto grado de homogeneidad religiosa y una estrecha relación entre la Iglesia y el Estado, un contexto que a menudo precede a descensos significativos en la práctica religiosa. De hecho, la evidencia empírica sobre el proceso de secularización en España en las últimas décadas es clara y concluyente (Requena, 2005; Rossi y Scappini, 2016). Aunque la secularización suele ir acompañada de una disminución del papel de la religión en la política y la sociedad civil, en los últimos años ha cobrado relevancia el estudio de la gobernanza de la diversidad religiosa debido al incremento de la inmigración (Griera et al., 2014). España se caracteriza, por tanto, por una secularización tardía pero acelerada, una separación Iglesia-Estado aún inconclusa y la coincidencia de este proceso con la llegada de población inmigrante cuya religión está profundamente vinculada a su identidad cultural (Pérez-Agote, 2015).

Los inmigrantes procedentes de países latinoamericanos constituyen el mayor grupo de origen en España con 3,7 millones de personas. Este grupo presenta una mayor afinidad cultural con la sociedad española, compartiendo el idioma y, mayoritariamente, la religión católica. No obstante, dentro del colectivo se observa un crecimiento significativo del protestantismo, especialmente de iglesias evangélicas (Pérez-Agote, 2010; Checa y Monserrat, 2015). Encuestas sobre la calidad de vida de los migrantes latinoamericanos y caribeños en Madrid reflejan una alta capacidad de este colectivo para el ejercicio de su religión (Rentería-Pedraza, 2019). Asimismo, los inmigrantes de países occidentales (1,2 millones, principalmente de la UE-15) también comparten raíces cristianas con la población española, aunque una parte considerable se identifica como no creyente, reflejando tendencias similares a las de la población nativa.

Gran parte de la investigación sobre la religión de los inmigrantes en Europa se ha centrado en los musulmanes, dado que constituyen la minoría religiosa más numerosa y con mayor crecimiento proyectado en las próximas décadas (Stonawski et al., 2015). En España, el Observatorio Andalusí estima que hay aproximadamente 2,4 millones de musulmanes, incluyendo a los descendientes de inmigrantes procedentes de países de mayoría islámica. Dentro de este grupo, un millón de personas ha nacido en Marruecos o tiene ascendencia marroquí. Estudios previos han puesto de relieve que los jóvenes musulmanes en España conciben el islam como una fe personal y compatible con una identidad colectiva de vecindad (Eseverri-Mayer, 2021). A diferencia de otros países europeos, como en Francia, estos jóvenes experimentan su identidad religiosa en un entorno de mayor diversidad étnica y con menor nivel de islamofobia.

La inmigración desde Europa del Este, que asciende aproximadamente a un millón de personas, ha traído a España a seguidores del cristianismo ortodoxo oriental. Al igual que los inmigrantes musulmanes, este grupo no puede hacer uso de infraestructuras religiosas preexistentes para la práctica de su fe, lo que representa un obstáculo relevante, especialmente para los recién llegados. Esta carencia de infraestructuras religiosas constituye un factor que dificulta la práctica religiosa entre los inmigrantes recientes (Diehl y Koenig, 2013), algo particularmente relevante para los ortodoxos orientales en España.

Por último, la inmigración asiática, compuesta principalmente por ciudadanos de China, Pakistán e India, suma más de medio millón de personas. Estudios sobre la comunidad sij india han revelado que la migración ha generado divisiones generacionales en términos de religiosidad (Singh Garha y Domingo, 2019) puesto que cada generación responde de manera distinta al desafío de preservar su identidad religiosa. Mientras que los primeros inmigrantes se enfocaron en la transmisión de creencias y prácticas religiosas a sus descendientes, la generación que llegó en la década de 1980 enfrentó dificultades para compatibilizar sus deberes religiosos con el ámbito laboral. En contraste, la generación millennial se divide entre quienes buscan integrarse plenamente en la sociedad española y quienes optan por reforzar su identidad religiosa mediante una adhesión más estricta al sijismo.

El caso español, por tanto, se distingue de otros destinos europeos por su mayor diversidad religiosa y la similitud cultural y lingüística de su principal grupo inmigrante con la población autóctona. Este panorama resalta la importancia de tener en cuenta la región de origen en el análisis de las tendencias de religiosidad de los inmigrantes y su comparación con la población nativa.

3. Teorías sobre inmigración y religiosidad

El estudio de las tendencias en la religiosidad de los migrantes ha sido un tema recurrente en la investigación sobre migración. Uno de los principales interrogantes en este campo es si la religiosidad de los inmigrantes y sus descendientes disminuye con el tiempo, a medida que se adaptan a sociedades de acogida más secularizadas. La migración internacional y el establecimiento en un nuevo contexto social implican numerosos desafíos en términos de seguridad, situación económica, relaciones sociales y bienestar personal. En este sentido, la religión ha sido identificada como un recurso fundamental para afrontar el estrés asociado a estos procesos (Pargament, 1997). Respecto a las primeras generaciones de inmigrantes, se ha argumentado que la comunidad religiosa no solo proporciona apoyo espiritual, sino también asistencia material y práctica, lo que facilita la integración y adaptación a la nueva sociedad (Hirschman, 2004). En consonancia con esta hipótesis, estudios previos han demostrado que los inmigrantes en Europa, y particularmente los musulmanes, tienden a ser más religiosos que la población autóctona (Lewis y Kashyap, 2013; Simsek et al., 2018; Van Tubergen y Sindradottir, 2011).

No obstante, la teoría de la asimilación neoclásica sostiene que, con el paso del tiempo y a través de generaciones, los inmigrantes tienden a asemejarse cada vez más a la población nativa en diversos aspectos culturales, incluyendo la religiosidad (Alba y Nee, 2003). El alejamiento de las instituciones y redes religiosas del país de origen, junto con la influencia del entorno secular del país de acogida, pueden debilitar los cimientos de la fe de los inmigrantes. Así sucede también en España, un país caracterizado por un acelerado proceso de secularización, donde los inmigrantes se exponen a un entorno en el que la práctica religiosa es menos frecuente. Esta exposición se da en distintos ámbitos, como el trabajo, la educación, los medios de comunicación y el ocio, generando alternativas a las funciones tradicionalmente desempeñadas por las comunidades religiosas (Stolz, 2009). En esta línea, estudios en los Países Bajos (Phalet et al., 2008), Bélgica (Smits et al., 2010) y otros análisis comparativos en Europa (Van Tubergen y Sindradóttir, 2011) han identificado una disminución de la religiosidad entre los inmigrantes con el tiempo. Asimismo, se ha documentado una reducción en la religiosidad de la segunda generación de inmigrantes, tanto en el caso de los musulmanes holandeses (Maliepaard et al., 2010; Phalet et al., 2008) como en el conjunto de inmigrantes en Europa (Van der Bracht et al., 2013).

Otra línea de investigación destacable ha abordado la relación entre la religión y la integración de los inmigrantes en sociedades europeas tradicionalmente cristianas, pero cada vez más secularizadas. La cuestión central en este ámbito es si la religión actúa como un puente hacia la integración, como ha ocurrido históricamente en Estados Unidos (Hirschman, 2004), o si, por el contrario, constituye un obstáculo, lo que se ha planteado como una posibilidad en el contexto europeo (Foner y Alba, 2008). Algunos análisis sobre la primera generación de inmigrantes han identificado correlaciones negativas entre religiosidad e integración, sugiriendo que los inmigrantes menos integrados suelen ser los más religiosos, lo que apoya la hipótesis de la religión como barrera (Phalet et al., 2008; Smits et al., 2010; Van Tubergen, 2006). Sin embargo, dado que la primera generación de inmigrantes tiende a mantener altos niveles de religiosidad heredados de sus países de origen, es posible que la relación entre religiosidad e integración sea más transitoria de lo que inicialmente se ha supuesto. En este sentido, la comparación entre inmigrantes de primera y segunda generación permite un análisis más profundo sobre el impacto de la religiosidad en la integración social (Voas y Fleischmann, 2012). Además, diversas investigaciones han demostrado que el impacto de la religiosidad en la integración social y estructural varía en función del género (Khoudja y Fleischmann, 2015).

En el contexto de los actuales patrones migratorios, caracterizados por una mayor fluidez y circularidad dentro de Europa (Engbersen et al., 2013), resulta pertinente cuestionar la aplicabilidad de estos hallazgos a la realidad migratoria contemporánea en España. Las investigaciones iniciales sobre integración en España se centraron en factores socioeconómicos, como el acceso al empleo, la educación, la vivienda y la salud. No obstante, el análisis de la religiosidad de los inmigrantes, su comparación con la de la población nativa, su evolución en el tiempo y sus efectos en la integración social son aspectos de estudio más recientes, aunque inconclusos (Griera et al., 2014; Eseverri-Mayer, 2021; Vicente Torrado y Urrutia Usua, 2023). En este sentido, la investigación en España sigue una tendencia similar a la observada en otros países europeos con una larga trayectoria en la recepción de inmigrantes (Fleischmann, 2022).

Los estudios sobre la religiosidad de los inmigrantes en Europa se han centrado mayoritariamente en las minorías musulmanas. Si bien la evidencia indica que este grupo presenta altos niveles de religiosidad y estabilidad en sus creencias y prácticas, aún persisten interrogantes sobre la relación entre religión e integración en las sociedades europeas. En particular, queda por aclarar si los hallazgos obtenidos hasta ahora son aplicables a la religiosidad en general o si responden a características específicas del islam. Fleischmann (2022) plantea la necesidad de ampliar el alcance empírico de estas investigaciones para incluir otras minorías religiosas y establecer comparaciones más sistemáticas entre diferentes afiliaciones religiosas. Asimismo, propone un enfoque conceptual más centrado en la manera en que los inmigrantes interpretan y experimentan su religión.

En lo que respecta a la comparación intergeneracional, diversos estudios han encontrado que los niveles de religiosidad se mantienen relativamente estables entre generaciones, especialmente entre los musulmanes (Beek y Fleischmann, 2020; Diehl y Koenig, 2009; Lewis y Kashyap, 2013; Soehl, 2017). No obstante, otras investigaciones han documentado un descenso de la religiosidad en la segunda generación de inmigrantes en Europa (Maliepaard et al., 2010; Phalet et al., 2008; Van der Bracht et al., 2013). Dado que los resultados no son concluyentes, la cuestión del cambio intergeneracional en la religiosidad de los inmigrantes sigue siendo un tema pendiente de estudio en el contexto español.

4. La segunda generación: evidencia empírica para españa

La aproximación cuantitativa a la religiosidad de los inmigrantes en nuestro país ha estado limitada en buena parte por la escasez de datos estadísticos (Muñoz Comet y Martínez Pastor, 2025). Esta dificultad es aún mayor cuando el foco se pone en la segunda generación de inmigrantes. En la medida en que no existen registros administrativos que recojan información sobre la confesión religiosa, las encuestas de opinión constituyen la principal fuente de datos estadísticos para abordar este fenómeno. Pese a todo, estas encuestas plantean una serie de limitaciones que dificultan el estudio de la religiosidad de la población inmigrante.

No son muchas las encuestas de opinión que recogen información sobre el hecho religioso, y entre las que sí lo hacen, la mayoría de ellas está dirigida a toda la población residente en España. Normalmente estas encuestas se llevan a cabo mediante muestras representativas a nivel nacional compuestas por unos 2.000 o 3.000 individuos. Aunque este tamaño muestral resulta adecuado para analizar en detalle el comportamiento de la sociedad española en su conjunto, suele presentar limitaciones a la hora de estudiar colectivos mucho más reducidos, como la población de origen extranjero, ya que el reducido tamaño de su submuestra implica una mayor imprecisión en los resultados del análisis. Habitualmente la solución en estos casos consiste en tratar a la población inmigrante como un único grupo –renunciando así a desagregar por regiones de origen– o en limitar los análisis a cruces con otras variables muy generales (evitando variables muy detalladas).

Por otra parte, recoger información sobre el país del nacimiento del entrevistado es cada vez más común en las encuestas de referencia que se hacen en nuestro país, como las que realiza el CIS, entre otras. Sin embargo, no lo es tanto preguntar por el país de nacimiento del padre y de la madre, única forma de poder identificar en la muestra a la segunda generación de inmigrantes. Si bien esto constituye ya de por sí una limitación decisiva para el estudio de este grupo, incluso cuando la información está disponible vuelve a surgir, de forma aún más acentuada, el problema del tamaño muestral mencionado anteriormente debido al escaso peso que todavía representa la segunda generación en nuestro país (en torno a un 6 por ciento). Mientras que para la primera generación cabe plantear el análisis del grupo en su conjunto sin diferenciaciones por regiones de origen, esta estrategia puede llegar a ser incluso insuficiente en el caso de la segunda generación, debido al reducido tamaño muestral.

Para sortear los anteriores problemas, en este artículo se utilizan los datos de la Encuesta Social General Española (ESGE), realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2013, 2015, 2017 y 2023. De todas las encuestas representativas a nivel nacional que recaban información sobre la religiosidad, la ESGE es la única que permite identificar a la segunda generación de inmigrantes y disponer de una submuestra lo suficientemente grande a través de la unión de sus cuatro ediciones. En cada edición de esta encuesta se profundiza en un tema específico, pero en todas ellas se mantienen algunas preguntas sociodemográficas y relacionadas con la religiosidad del entrevistado. La ESGE se dirige a la población residente en España mayor de edad, con una muestra probabilística basada en datos del Padrón Continuo (Instituto Nacional de Estadística). La fusión de los archivos de datos de las cuatro ediciones ofrece información sobre un total de 18.003 personas, 296 de ellas identificadas como segunda generación de inmigrantes.

Para analizar la religiosidad utilizamos las tres variables que la ESGE recoge sobre este tema: definición en materia religiosa, confesión religiosa y asistencia a servicios religiosos. La encuesta pregunta sobre la afiliación religiosa de la siguiente manera: “¿Cómo se define usted en materia religiosa?”. En las tres primeras ediciones de la encuesta, las opciones de respuesta son: “católico”, “creyente de otra religión”, “no creyente”, “agnóstico”, “ateo”, “no sabe, no contesta”. Los creyentes que se identifican con una religión distinta del catolicismo responden posteriormente a una segunda pregunta indicando de qué religión se trata. En la última edición de la ESGE, en cambio, se formula una sola pregunta con todas las opciones de respuesta posibles (desagregando los diferentes grupos religiosos) y añadiendo una nueva opción “Sin religión/no profesa ninguna religión”.

Para la primera variable dependiente referida a la definición en materia religiosa se ha creado una variable dicotómica que incluye las categorías “creyente” (es decir, católicos y creyentes de minorías religiosas) y “no creyente” (agnósticos, ateos y no creyentes). La segunda variable dependiente se refiere a la confesión de las personas que se definen como religiosas, donde se distingue entre católicos, protestantes, musulmanes, ortodoxos y otras religiones. Por último, a las personas que declaran pertenecer a una confesión religiosa se les pregunta por la asistencia a servicios religiosos de la siguiente manera: “¿Con qué frecuencia asiste a servicios o ceremonias religiosas, excluyendo ocasiones especiales como bodas, bautizos o funerales?”. La recodificación para este estudio incluye las siguientes opciones de respuesta: “nunca/casi nunca”, “algunas veces al año”, “algunas veces al mes”, “una vez a la semana” y “varias veces a la semana”.

En cuanto a la procedencia de los entrevistados, se diferencian seis grupos de origen basados en la región de nacimiento de los individuos: i) nativos (nacidos en España), ii) nacidos en países latinoamericanos, iii) en Europa del Este, iv) en África, v) en Asia, y vi) en países occidentales (UE-15, Suiza, Estados Unidos, Canadá, etc.). Además, se distingue el estatus migratorio de los entrevistados de la siguiente manera: i) origen nativo, ii) inmigrantes de primera generación e iii) inmigrantes de segunda generación (es decir, nacidos en España con al menos uno de los progenitores nacido en el extranjero). Las dos variables anteriores permiten crear una nueva con 11 categorías que combinan las regiones de origen con el estatus migratorio.

Resultados

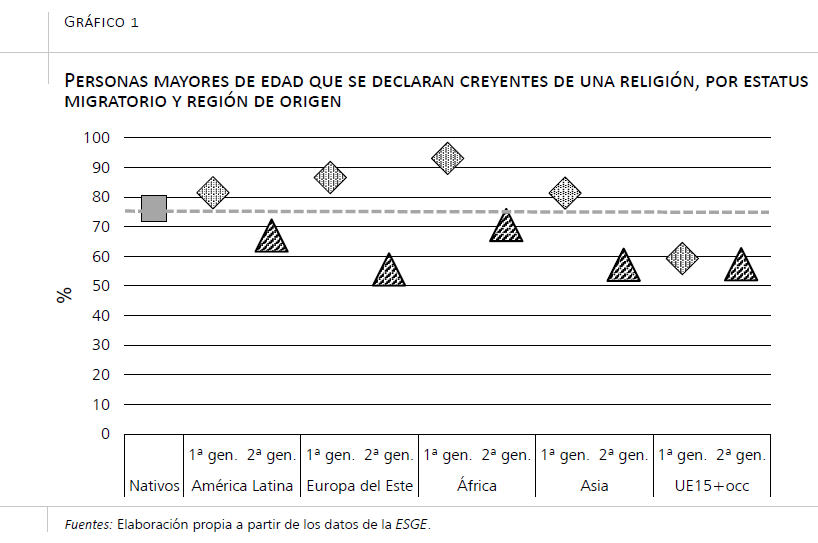

En el gráfico 1 se presenta la proporción de personas mayores de edad que se identifican como creyentes de alguna religión, desglosadas según su estatus migratorio y su región de nacimiento. Los datos muestran que entre los nativos, tres de cada cuatro personas se definen como religiosas (76 por ciento). Una mirada global revela que los inmigrantes de primera generación tienden a ser más religiosos en términos de pertenencia que la población autóctona. Este patrón se observa en las distintas regiones de origen, aunque con variaciones significativas entre ellas.

Los inmigrantes procedentes de regiones como América Latina y África presentan los mayores niveles de identificación con una religión, mientras que aquellos procedentes de Europa presentan porcentajes más bajos, en consonancia con las tendencias de secularización observadas en muchos países europeos. En contraste, la población nativa muestra menores niveles de religiosidad, lo que sugiere una tendencia a la secularización dentro del contexto local. Estos resultados pueden estar influidos por factores como el papel de la religión en la identidad cultural de los migrantes, la importancia de las comunidades religiosas en el proceso de adaptación y la estructura demográfica de la población inmigrante. Asimismo, estos resultados son consistentes con la literatura sobre migración, que sugiere que la religión juega un papel crucial en la adaptación a un nuevo entorno, proporcionando apoyo social y emocional.

Por otro lado, la segunda generación de inmigrantes muestra un patrón muy distinto al de la primera: no solo presenta niveles más bajos que aquellos que proceden del extranjero, sino también que los propios nativos. Esta tendencia sugiere un proceso de secularización generacional, en el que los descendientes de inmigrantes adoptan los valores y comportamientos religiosos de la sociedad de acogida. La brecha entre la segunda generación y la población nativa puede deberse a diferencias en la composición de ambas poblaciones. Siendo la edad un factor que se relaciona positivamente con la religiosidad, la mayor juventud de la segunda generación podría explicar en parte su menor identificación con la religión.

Dentro de cada región de origen se aprecian diferencias según el estatus migratorio. Por ejemplo, entre los europeos del Este la caída en el nivel de religiosidad de la segunda generación con respecto a la primera es la más grande de todos los grupos (31 puntos porcentuales). El caso opuesto es el de aquellos procedentes de la U-15 y otros países occidentales, con una brecha entre la primera y la segunda generación de solo 2 p.p., si bien la religiosidad de ambos grupos queda a un nivel muy por debajo del de los nativos. En una situación intermedia se encuentran los asiáticos (24 p.p.), africanos (22 p.p.) y latinoamericanos (15 p.p.).

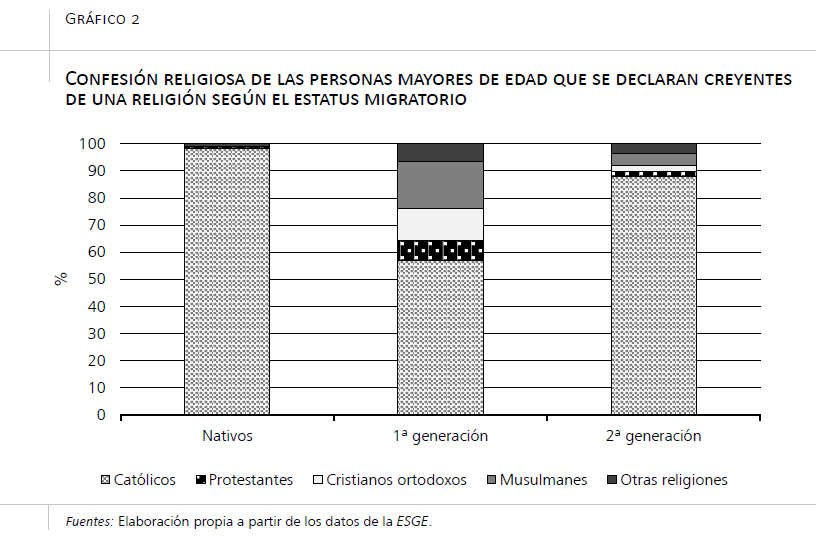

En el gráfico 2 se presenta la distribución de las confesiones religiosas dentro del grupo de personas que se identifican como creyentes. En términos generales, se observa que la confesión mayoritaria sigue siendo el catolicismo, aunque existen diferencias significativas entre la población nativa y las personas de origen migrante en cuanto a las denominaciones específicas dentro de esta tradición religiosa.

La mayoría de los creyentes nativos se identifican como católicos, lo que refleja la tradición religiosa predominante en España. En la primera generación de inmigrantes, el catolicismo también es la confesión predominante, especialmente por la fuerte presencia de personas procedentes de América Latina y Europa. No obstante, en este grupo se observa una mayor presencia de otras confesiones, principalmente del islam y del protestantismo, y en menor medida del cristianismo ortodoxo y de otras religiones. En la segunda generación, la confesión mayoritaria entre los que se definen como religiosos es el catolicismo. Se observa una reducción en la proporción de personas que se identifican como musulmanas en comparación con la primera generación, lo que sugiere posibles procesos de asimilación cultural o una menor adherencia a la religión por parte de los descendientes de inmigrantes. Algo similar ocurre con el cristianismo ortodoxo, cuya presencia es significativa entre inmigrantes de Europa del Este en la primera generación, pero se reduce en la segunda, lo que podría indicar que algunos descendientes han adoptado otras creencias o han disminuido su identificación con la religión de sus progenitores.

Estos datos reflejan tres tendencias principales. En primer lugar, los inmigrantes muestran una mayor diversidad religiosa en comparación con la población nativa, reflejando la diversidad cultural de los flujos migratorios recientes. En segundo lugar, se observa un proceso de secularización progresiva en la segunda generación: aunque muchos descendientes de inmigrantes mantienen la religión de sus progenitores, hay un aumento de la secularización y una menor identificación con algunas confesiones. Finalmente, aunque la presencia del islam y el cristianismo ortodoxo disminuye en la segunda generación, ambas religiones siguen desempeñando un papel importante en la identidad religiosa de los inmigrantes y sus descendientes.

En conclusión, de los datos se desprende que la religiosidad de los inmigrantes evoluciona a lo largo de las generaciones. Mientras que la primera generación mantiene un fuerte vínculo con la religión de su país de origen, la segunda generación muestra signos de secularización, con un aumento en la proporción de personas sin afiliación religiosa y una ligera reducción en la adhesión a algunas confesiones minoritarias. Estos resultados sugieren que, si bien la religión sigue siendo un elemento central en la identidad de los inmigrantes y sus descendientes, el proceso de integración en la sociedad de acogida influye en la transformación de sus creencias y prácticas religiosas a lo largo del tiempo.

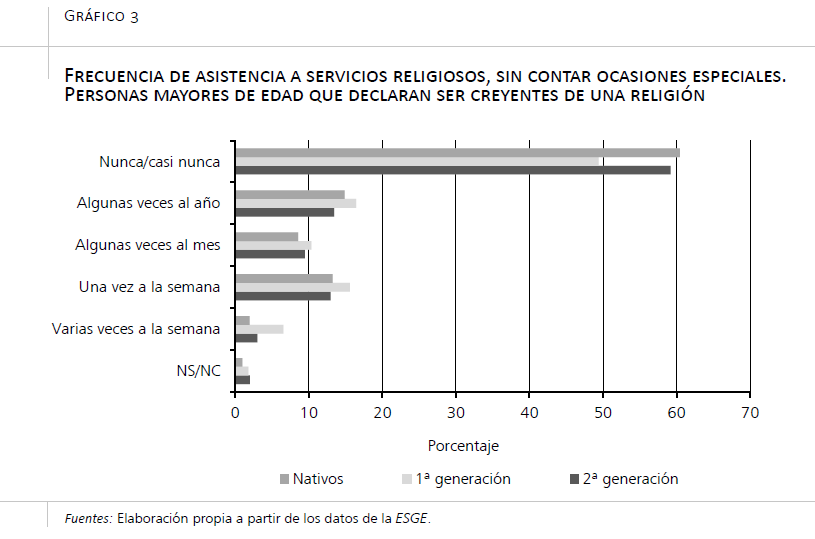

Por último, en el gráfico 3 se analiza la práctica religiosa de los que se definen como religiosos, utilizando como indicador la frecuencia con la que se asiste a servicios religiosos, exceptuando eventos ocasionales como bodas, funerales o festividades religiosas importantes. Los resultados muestran una clara heterogeneidad en los niveles de práctica religiosa entre los creyentes.

Los inmigrantes de primera generación, en general, presentan tasas más altas de asistencia regular en comparación con la población nativa, lo que refuerza la idea de que la religión desempeña un papel central en sus dinámicas de integración social y comunitaria. Las comunidades religiosas ocupan un espacio estratégico en la vida de los inmigrantes, ofreciendo apoyo social y fortaleciendo los lazos identitarios en el país de acogida. Por su parte, la población nativa muestra una menor frecuencia de asistencia, lo que sugiere la importancia del catolicismo nominal, donde la identidad religiosa no necesariamente se traduce en una práctica activa. Este fenómeno es consistente con tendencias observadas en estudios previos sobre secularización en Europa.

En cuanto a la segunda generación, la frecuencia de asistencia a cultos religiosos disminuye notablemente en comparación con la primera generación y se asemeja mucho al comportamiento de la población nativa. Aunque algunos individuos mantienen una práctica regular, una parte significativa asiste con menor frecuencia o de manera ocasional. Este cambio puede explicarse por procesos de asimilación cultural y por la menor presión social para mantener prácticas religiosas estrictas en comparación con sus progenitores.

Este análisis sugiere un proceso de secularización intergeneracional de la población inmigrante. Mientras que la primera generación mantiene altos niveles de religiosidad y práctica religiosa, la segunda generación muestra una tendencia a la reducción de la religiosidad y una menor participación en rituales religiosos, con niveles muy similares a los de la población nativa. Estos resultados reflejan un patrón común en sociedades receptoras con altos niveles de secularización, donde los descendientes de inmigrantes tienden a adoptar, en mayor o menor medida, los comportamientos religiosos de la sociedad de acogida. Estos análisis subrayan la importancia de seguir investigando los factores que influyen en la transmisión intergeneracional de la religiosidad, incluyendo el papel de la familia, la educación y la integración social en la configuración de la identidad religiosa de las generaciones futuras.

5. Conclusiones

Este artículo ha analizado los cambios en la religiosidad de los inmigrantes en España, un destino migratorio relativamente reciente caracterizado por una gran diversidad de afiliaciones religiosas y una acelerada secularización de la población autóctona. La investigación se ha centrado en comprobar si la religiosidad de los migrantes en España sigue patrones observados en otros países europeos, donde generalmente los inmigrantes muestran niveles más altos de religiosidad que los nativos (Van Tubergen y Sindradottir, 2011). La evidencia previa sobre la evolución de la religiosidad a lo largo del tiempo es contradictoria, particularmente en cuanto a los efectos de las diferencias intergeneracionales (Fleischmann, 2022).

Para evaluar estas tendencias, los resultados se han desagregado por región de origen, dado que la diversidad migratoria influye en la disponibilidad de infraestructuras religiosas y en el apoyo comunitario. En particular, los inmigrantes latinoamericanos presentan una menor distancia cultural con la población nativa, ya que comparten el idioma y la religión predominante (catolicismo), mientras que los inmigrantes de países occidentales, aunque cristianos en su mayoría, provienen de sociedades más secularizadas. En contraste, los inmigrantes de confesiones menos representadas en España, como cristianos ortodoxos y asiáticos no cristianos, enfrentan mayores dificultades para integrarse en las estructuras religiosas locales (Griera et al., 2014). Los musulmanes africanos ocupan una posición intermedia, beneficiándose de una infraestructura religiosa más consolidada debido a una mayor historia migratoria en el país. En este contexto, las mezquitas y otros centros religiosos no solo ofrecen apoyo espiritual, sino que también facilitan la integración social al proporcionar asistencia material (Hirschman, 2004).

Nuestros análisis confirman que los migrantes en España son más religiosos que los nativos, tanto en términos de afiliación religiosa como de asistencia a servicios religiosos. Además, la comparación intergeneracional sugiere una convergencia en la religiosidad: la segunda generación tiende a asemejarse a los nativos en asistencia a servicios, pese a las diferencias significativas observadas en la primera generación. En cuanto a la afiliación religiosa, la convergencia con los nativos no solo es plena, sino que incluso presentan niveles más bajos, aunque estos resultados pueden estar influidos por diferencias en la composición sociodemográfica.

Estos resultados respaldan la hipótesis de convergencia religiosa entre inmigrantes de segunda generación y nativos, lo que refuerza la idea de asimilación religiosa a lo largo del tiempo. Sin embargo, es importante señalar varias limitaciones del estudio. Aunque se combinan cuatro oleadas de datos, lo que permite una mayor desagregación por región de origen, los datos son de naturaleza transversal. Esto impide establecer con certeza la dirección causal entre el estatus migratorio y la religiosidad. Es posible que los inmigrantes más religiosos sean menos propensos a establecerse de manera permanente en España, lo que llevaría a una selección migratoria que podría influir en los resultados. Estudios longitudinales con datos previos y posteriores a la migración son ideales para abordar esta limitación (Khoudja, 2022). No obstante, la recolección de datos de panel en población inmigrante es compleja y costosa, lo que hace improbable un cambio significativo en la disponibilidad de este tipo de estudios en el corto plazo. En este sentido, esta investigación contribuye a ampliar el análisis de la religión y la migración en Europa a un destino relativamente poco estudiado como España.

Otra limitación está relacionada con el tamaño de la muestra de la segunda generación en los grupos de origen de Europa del Este, Asia y África. Aunque la comparación intergeneracional es menos susceptible a problemas de causalidad inversa que el análisis de la duración de la estancia, el pequeño tamaño muestral reduce la robustez de las conclusiones en estos grupos. No obstante, en el caso de los inmigrantes originarios de Latinoamérica y países occidentales, los resultados ofrecen una base más sólida para evaluar la convergencia religiosa.

Finalmente, cabe destacar la ausencia de indicadores subjetivos de religiosidad y prácticas no institucionalizadas, como la importancia de la religión en la vida cotidiana, la creencia en Dios o la oración privada. Los análisis se han centrado en la afiliación y la asistencia a servicios religiosos, lo que no captura la multidimensionalidad del fenómeno religioso (Glock y Stark, 1965). Investigaciones previas han demostrado que distintos indicadores pueden reflejar dinámicas divergentes en la evolución de la religiosidad entre inmigrantes (Khoudja, 2022), lo que resalta la necesidad de ampliar el espectro de medidas en futuros estudios.

A pesar de estas limitaciones, los hallazgos de este estudio sugieren que la religiosidad de las personas de origen migrante en España tiende a converger con la de la población autóctona con el tiempo y, en particular, con la segunda generación de manera generalizada. En un contexto de acelerada secularización y de inmigración relativamente reciente, España se presenta como un caso paradigmático de integración religiosa, donde las diferencias iniciales entre inmigrantes y nativos tienden a diluirse en las generaciones posteriores.

Bibliografía

Alba, R., y Nee, V. (2003). Remaking the American mainstream: Assimilation and contemporary immigration. Harvard University Press.

Beek, M., y Fleischmann, F. (2020). Religion and integration: Does immigrant generation matter? The case of Moroccan and Turkish immigrants in the Netherlands. Journal of Ethnic and Migration Studies, 46(17), 3655-3676.

Checa, J. C., y Monserrat, M. (2015). Social integration of children of immigrant parents from Africa, Eastern Europe and Latin America: A case report in Spain. Universitas Psychologica, 14(2), 475-486.

Diehl, C., y Koenig, M. (2009). Religiosität türkischer Migranten im Generationenverlauf: Ein Befund und einige Erklärungsversuche. Zeitschrift für Soziologie, 38(4), 300-319.

Diehl, C., y Koenig, M. (2013). God can wait – New migrants in Germany between early adaptation and religious reorganization. International Migration, 51(3), 8-22.

Eseverri-Mayer, C. (2021). Are suburban youth becoming more traditional? A comparative study on young people from Muslim backgrounds living on the outskirts of Madrid and Paris. Journal of International Migration and Integration, 22(4), 1329-1347.

Engbersen, G., Leerkes, A., Grabowska-Lusinska, I., Snel, E., y Burgers, J. (2013). On the differential attachments of migrants from Central and Eastern Europe: A typology of labour migration. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39(6), 959-981.

Fleischmann, F. (2022). Researching religion and migration 20 years after ‘9/11’: Taking stock and looking ahead. Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik, 6(2), 347-372.

Foner, N., y Alba, R. (2008). Immigrant religion in the U.S. and Western Europe: Bridge or barrier to inclusion? International Migration Review, 42(2), 360-392.

Glock, C. Y., y Stark, R. (1965). Religion and society in tension. Rand McNally.

Griera, M., Martínez-Ariño, J., y García-Romeral, G. (2014). Beyond the separation of church and state: Explaining the new governance of religious diversity in Spain. MMG Working Paper, 14(08). Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity.

Hirschman, C. (2004). The role of religion in the origins and adaptation of immigrant groups in the United States. International Migration Review, 38(3), 1206-1233.

Khoudja, Y. (2022). Religious trajectories of immigrants in the first years after migration. Journal for the Scientific Study of Religion, 61(2), 507-529.

Khoudja, Y., y Fleischmann, F. (2015). Ethnic differences in female labour force participation in the Netherlands: Adding gender role attitudes and religiosity to the explanation. European Sociological Review, 31(1), 91-102.

Lewis, V. A., y Kashyap, R. (2013). Piety in a secular society: Migration, religiosity, and Islam in Britain. International Migration, 51(3), 57-66.

Maliepaard, M., Lubbers, M., y Gijsberts, M. (2010). Generational differences in ethnic and religious attachment and their interrelation: A study among Muslim minorities in the Netherlands. Ethnic and Racial Studies, 33(3), 451-472.

Muñoz Comet, J., y Martínez-Pastor, J. I. (2025). Radiography of religious minorities in Spain: An estimation of their size and characteristics. Revista CENTRA de Ciencias Sociales, 4(2), 1-24.

Pargament, K. (1997). The psychology of religion and coping: Theory, research, practice. Guilford Press.

Pérez-Agote, A. (2010). Religious change in Spain. Social Compass, 57(2), 224-234.

Pérez-Agote, A. (2015). Religion, politics and culture in Spain: Towards a historical sociology of their differentiation and their relations. Politics and Religion Journal, 9(2), 213-232.

Phalet, K., Gijsberts, M., y Hagendoorn, L. (2008). Migration and religion: Testing the limits of secularisation among Turkish and Moroccan Muslims in the Netherlands 1998–2005. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie SH, 48, 412-436.

Rentería-Pedraza, V. H. (2019). Quality of life in Latin American migrants and Caribbeans settled in Madrid, Spain. Papeles de Población, 25(99), 161-185.

Requena, M. (2005). The secularization of Spanish society: Change in religious practice. South European Society and Politics, 10(3), 369-390.

Rossi, M., y Scappini, E. (2016). The dynamics of religious practice in Spain from the mid-19th century to 2010. Journal for the Scientific Study of Religion, 55(3), 579-596.

Ruiz Andrés, R. (2022). Historical sociology and secularisation: The political use of ‘culturalised religion’ by the radical right in Spain. Journal of Historical Sociology, 35(2), 250–263.

Simsek, M., Jacob, K., Fleischmann, F., y Van Tubergen, F. (2018). Keeping or losing faith? Comparing religion across majority and minority youth in Europe. In Growing up in diverse societies: The integration of the children of immigrants in England, Germany, the Netherlands and Sweden (pp. 246-273). Oxford University Press.

Singh Garha, N., y Domingo, A. (2019). Migration, religion and identity: A generational perspective on Sikh immigration to Spain. South Asian Diaspora, 11(1), 33-50.

Smits, F., Ruiter, S., y Van Tubergen, F. (2010). Religious practices among Islamic immigrants: Moroccan and Turkish men in Belgium. Journal for the Scientific Study of Religion, 49(2), 247-263.

Soehl, T. (2017). Social reproduction of religiosity in the immigrant context: The role of family transmission and family formation – Evidence from France. International Migration Review, 51(4), 999-1030.

Stolz, J. (2009). Explaining religiosity: Towards a unified theoretical model. The British Journal of Sociology, 60(2), 345-376.

Stonawski, M., Skirbekk, V., Kaufmann, E., y Goujon, A. (2015). The end of secularisation through demography? Projections of Spanish religiosity. Journal of Contemporary Religion, 30(1), 1-21.

Van der Bracht, K., Van de Putte, B., y Verhaeghe, P.-P. (2013). God bless our children? The role of generation, discrimination and religious context for migrants in Europe. International Migration, 51(3), 23-37.

Van Tubergen, F., y Sindradóttir, J. Í. (2011). The religiosity of immigrants in Europe: A cross-national study. Journal for the Scientific Study of Religion, 50(2), 272-288.

Vicente Torrado, T. L., y Urrutia Asua, G. (2023). Religious diversity and migration: Exploring research trends in an increasingly secular Spain. Religions, 14(6), 770.

Voas, D., y Fleischmann, F. (2012). Islam moves West: Religious change in the first and second generations. Annual Review of Sociology, 38(1), 525-545.

NOTAS

* UNED (jmcomet@poli.uned.es).

** UvA Amsterdam (f.fleischmann@uva.nl).

*** Esta investigación ha sido financiada con el proyecto MICYCLO (ref. PID2020-114702RA-100) del Ministerio de Ciencia e Innovación.